歌剧思维映射下的复合曲式结构特征

——以歌剧《茶花女》与《楚霸王》为例

何华茂 魏 扬

(华南师范大学音乐学院 广东广州 510631 )

歌剧思维映射下的复合曲式结构特征

——以歌剧《茶花女》与《楚霸王》为例

何华茂 魏 扬

(华南师范大学音乐学院 广东广州 510631 )

歌剧音乐的曲式结构根据剧情的发展来设计,它区别于其他音乐体裁的结构特征,乐句、乐段、乐部等各部分之间的逻辑关系不太严谨,甚至很模糊,因此无法以传统曲式学中某种曲式类型来界定,往往是多种曲式类型的交混。以《茶花女》 《楚霸王》两部歌剧为例,探讨其在独唱、重唱、合唱以及管弦乐队的纵向叠置中所产生的多重复合手法,包括和声复合、调性复合、句法复合、曲式结构复合等等,并进一步阐释歌剧思维映射下形成的复合曲式结构特征的唱段。

歌剧;歌剧思维;复合曲式;《茶花女》;《楚霸王》

曲式结构是音乐整体的宏观结构,按照曲式结构属性可划分两类结构特征:基础结构(如呈示部、中部、再现部等)和附属结构(如引子、尾声)。音乐作品的曲式结构形成将若干部分按照一定逻辑关系横向排列组合,常见组合原则有:并列组合原则、再现组合原则、循环组合原则、奏鸣组合原则、套曲组合原则、变奏组合原则。因此,一般形式音乐的曲式类型通过横向音乐发展与前后部分的排列组合方式来判断其结构特点。在声乐作品中,钢琴或者乐队声部通常为纯伴奏衬托声部,不会对整体曲式结构产生影响,即使伴奏声部有较复杂的对位或者交替、呼应等作用,也只是多声部音乐创作技法的一种运用。德彪西曾说:“规律是艺术作品所创造的,而不是为艺术作品创造的。” “理论家总结曲式理论后,如果这个理论反映了音乐结构的客观规律,反映了音乐结构的美学原则,自然又会对创作起指导作用。”[1]曲式结构的安排原本是横向逻辑思维,但是在实际创作中会有突破与创新,也存在纵向组合的关系。歌剧《茶花女》第一幕第一首曲式结构,乐队部分不只是伴奏声部,且有其独立曲式形态,上方咏叙调声部也有完整曲式结构;歌剧《楚霸王》第三幕第五首《楚歌》,上方咏叹调声部与下方合唱声部都是不同曲式结构组成。

一、歌剧思维的美学观念

“歌剧思维”的概念在国内首次提出是金湘教授在其文章《歌剧艺术》里,所谓“歌剧思维”,“包括以下一些观念音乐是歌剧的灵魂歌剧中戏剧是基础,音乐为主导一度创作中音乐结构与戏剧结构必须同步构思在推动戏剧情节展开与抒写人物内心情感时, 声乐与器乐并重, 歌唱性与交响性辉映歌剧的音乐是戏剧的音乐,歌剧的戏剧是音乐的戏剧。”[2]歌剧是将音乐、戏剧、文学、舞蹈、舞台美术等融为一体的综合性艺术,通常由咏叹调、宣叙调、重唱、合唱、序曲、间奏曲、舞蹈场面等组成。“面对这样一门纷繁复杂、立体交响的视听结合的艺术,我们只有抓住本质,才能对其一目了然,概言之:即‘戏剧的音乐,音乐的戏剧’,戏剧是基础,音乐为主导,而贯穿其中的则是一个灵魂:‘歌剧思维’。”[3]

“音乐美学,是一般美学的一个分科,是特别把对音乐的内容和形式的探讨,以及关于音乐的表现力和表现方法的问题作为自己的课题的。”[4]美学观念对于每个作曲家来说,潜移默化暗藏在其创作技法当中,金湘认为,“创作可以分为三个层面,‘上层’(表层)为技术层面,‘中层’(内层)为创作方法层面,‘下层’(深层)为美学层面。”金湘在《空、虚、散、含、离——东方美学传统在音乐创作中的体现与运用》中提出当代歌剧创作中的东方美学观念,“当代作曲家在创作上遇到太多的问题,可惜不少人把焦点对准了技法,其实,对一个作曲家来说,最重要的乃是观念——美学观、创作观! 我们会看到:同样的技法被不同观念的作曲家运用,会产生巨大的差别。其实从根本上讲, 技法是由于作曲家基于某种观念去探求、创造,从而产生并发展的;亦即观念左右技法的产生与发展。当然,反过来,技法又为树立、佐证这一观念服务。”[5]

二、复合曲式体现歌剧思维的结构观

“复合曲式”的概念由笔者首次提出。当两个不同结构的和弦同时叠置称为复合和弦,那么两种不同的曲式结构同时重叠,笔者认为用“复合曲式”来定义会较为恰当。一些学者称这种曲式结构为混合曲式或者中介曲式,然笔者认为,混合曲式或者中介曲式一般是从横向组合的方式来判断,而复合曲式结构是纵向重叠产生的结果。上文讲到金湘提出的“歌剧思维”,其中主要包括“结构、语言、技法、观念”四个观点,“在歌剧中,处理好戏剧结构与音乐结构的关系,是一部歌剧成败之关键。戏剧结构与音乐结构在故事情节和人物性格之发展要与音乐体裁的衔接与发展有不可取代的内在联系。两者的总体结构安排设计,必须统筹兼顾,相得益彰。作为歌剧来讲,音乐成了主要手段,描述人物内心,推动情节的发展,都得依赖音乐,在歌剧里面怎么样从故事开始推动到人物表述,要注意戏剧推动发展与音乐的体裁形式的衔接同步的问题。”[2]50-56

比如歌剧《原野》,音乐的戏剧结构就有独特的构想。“歌剧《原野》的音乐戏剧结构逻辑严密, 布局合理, 脉络显豁, 具有很强的整体感。作曲家在构思音乐戏剧结构时, 没有单一依循传统的‘分曲结构’或‘贯穿结构’的形式, 而是采取‘合二而一’的做法, 将两者有机地融为一体。总体布局声乐部分以‘分曲结构’为主( 也可称为连缀结构) , 器乐部分以‘贯穿结构’为主。”[6]复合曲式结构自觉或不自觉地在歌剧《原野》创作中形成,同时体现出歌剧思维中的结构观。

三、咏叙调声部三部曲式与乐队部分三部五部曲式的纵合

《茶花女》是广大中国观众和读者所熟悉的一部三幕歌剧作品。剧本是皮亚维根据法国小仲马的同名悲剧改编而成,由威尔第作曲,皮亚维作词,1853年3月6日首演于威尼斯凤凰剧院。第一幕第一首剧情为:在维奥莱塔巴黎的寓所内一个盛大的派对正在举行,维奥莱塔正在接待宾客。有人向维奥莱塔介绍阿尔弗莱德,一个远道而来爱慕维奥莱塔的人。爱慕维奥莱塔的男爵不喜欢阿尔弗莱德,当各宾客都手持美酒,男爵拒绝主持祝颂。声乐部分是重唱与混声合唱的咏叙调,乐队部分为双管编制的管弦乐队,下文将咏叙调和管弦乐队两个部分先独立剖析,后将其合并阐明。

(一)《茶花女》第一幕第一首咏叙调声部的曲式

带综合中部三部曲式ABCDA1A2Int.a,a1,b,b1补,Rec,c1d,d1Ree,e1连a2,Re,a3,b2a4,b3Code64,4,4,4, 4,27,77,10,267,7,27,2,7,84,514 EA DA F C F d D

表1

咏叙调的曲式结构为带综合中部的三部曲式,由呈示部、三个综合乐段组成的中部、再现部三个基础部分组成,另有6小节引子和14小节尾声,各部分之间都有连接或补充句(表1)。

引子(1-6小节),E大调,为后面呈示部A大调作了属调的准备,合唱声部的男高、男低声部先后进入作为女主角维奥列塔引入。呈示部(7-28小节),呈示部的结构为乐段,句法为四句平行对比的句法,前两句为平行关系,后两句也是平行关系,而前两句与后两句又形成对比,还有4小节补充和2小节连接,方整性结构,收拢性终止,调性为A大调。呈示部的主题由维奥莱塔演唱,也是全剧的第一主题。中部(29-101小节)类型为混合中部,有三个并列的乐段组成:中部第一段(29-42小节),句法为平行两句式句法,7+7的规整性结构,开放性终止,调性为A大调。中部第二段(43-85小节),句法为平行两句式句法,非方整性结构,调性从A大调转到D大调,为主下属调关系,收拢性终止的转调乐段。乐段结束后乐队声部演奏了26小节的连接,调性回到A大调。中部第三段(86-101小节),句法为平行两句式句法,7+7的规整性结构,收拢性终止,调性为F大调。中部结束后有2小节连接。再现部(102-135小节)为增强性再现,再现部为重复性结构乐段,第一段为三句平行对比句法,非方整性结构,呈示部调性为A大调,主题在再现部调性移到了C大调,调性从C大调转到了F大调,为主下属调关系,收拢性终止转调乐段。第二乐段为平行两句式句法,非方整性结构,收拢性终止,调性为d小调。尾声(136-150小节),重唱声部和混声合唱声部同时作为全曲的强收终止,调性为D大调。

(二)《茶花女》第一幕第一首乐队部分的曲式

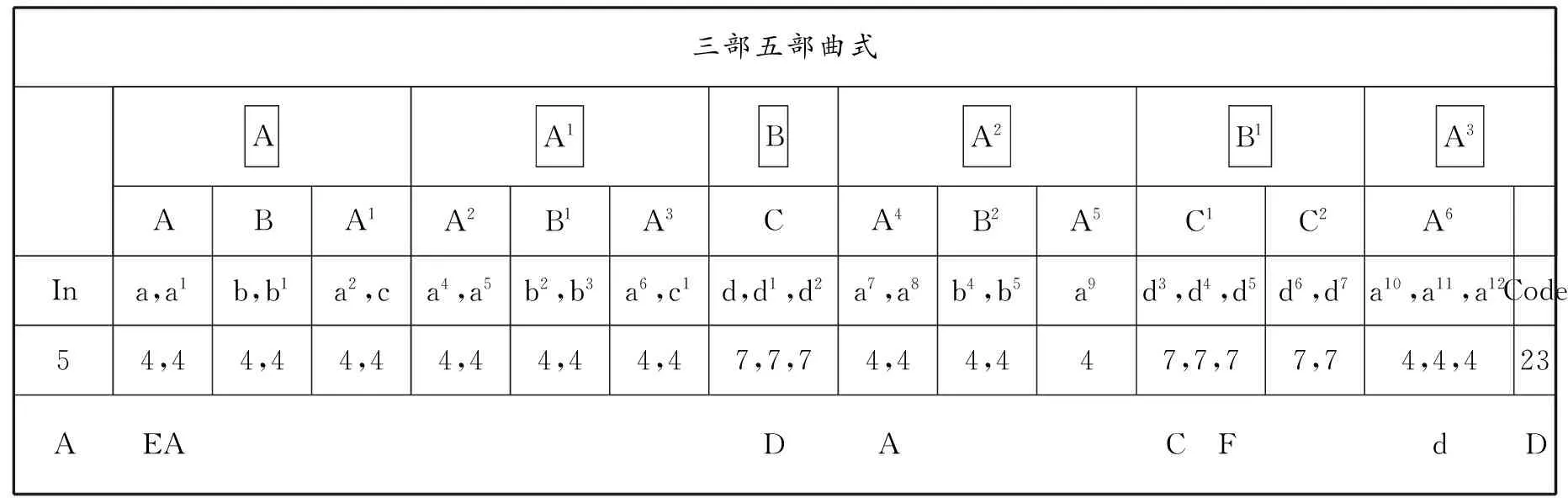

乐队部分的曲式结构为三部五部曲式,分别有呈示部、中部、再现部、中部重复,再现部重复的五部分组成,另有5小节引子和23小节尾声(表2)。

三部五部曲式AA1BA2B1A3ABA1A2B1A3CA4B2A5C1C2A6Ina,a1b,b1a2,ca4,a5b2,b3a6,c1d,d1,d2a7,a8b4,b5a9d3,d4,d5d6,d7a10,a11,a12Code54,44,44,44,44,44,47,7,74,44,447,7,77,74,4,423AEADAC FdD

表2

引子(1-5小节)音阶式的材料作为引入材料,调性为A大调。呈示部(6-29小节)单三部曲式,有呈示段、中段、再现段组成。呈示段(6-13小节),平行两句式句法,方整性结构,收拢性终止,调性为A大调,呈示段主题贯穿在歌剧第一幕第一首多个部分。中段(14-22小节),中段类型为展开型中段,引用呈示段主题材料改变音区来展开。平行两句式句法,方整性结构,收拢性终止,调性为A大调。再现段(23-31小节),再现类型为基本再现,对比两句式句法,方整性结构,收拢性终止,调性为A大调结构句法都没有改变,但是旋律声部加厚、节奏加紧、力度加强,情绪达到呈示部的最高点。呈示结束后,用完全相同材料改变了音高位置,将呈示部完整重复了一遍。中部(55-77小节)的结构为单一乐段,句法为三句的平行句法,非方整性结构,调性从A大调转到D大调,为主下属调关系,收拢性终止的转调乐段。再现部(78-98小节)再现类型为减缩再现,单三部曲式,由呈示段、中段、再现段组成。再现段由原来的两句平行句法变成单一句法。中部重复(99-133小节)为重复性结构的乐段,第一段的句法为三句平行句法,非方整性结构,调性从C大调转到F大调,主下属调关系,收拢性终止的转调乐段。第二乐段的句法为两句平行句法,非方整性结构,开放性终止,调性为F调。再现部重复(134-146小节),再现类型为减缩再现,只再现呈示段,句法为三句的平行句法,调性从F大调转到d小调,大小调的调关系,收拢性终止的转调乐段。尾声(147-170小节),乐队作为声乐部分的纯伴奏,调性为D大调。

(三)自由并列结构与严谨循环结构的复合

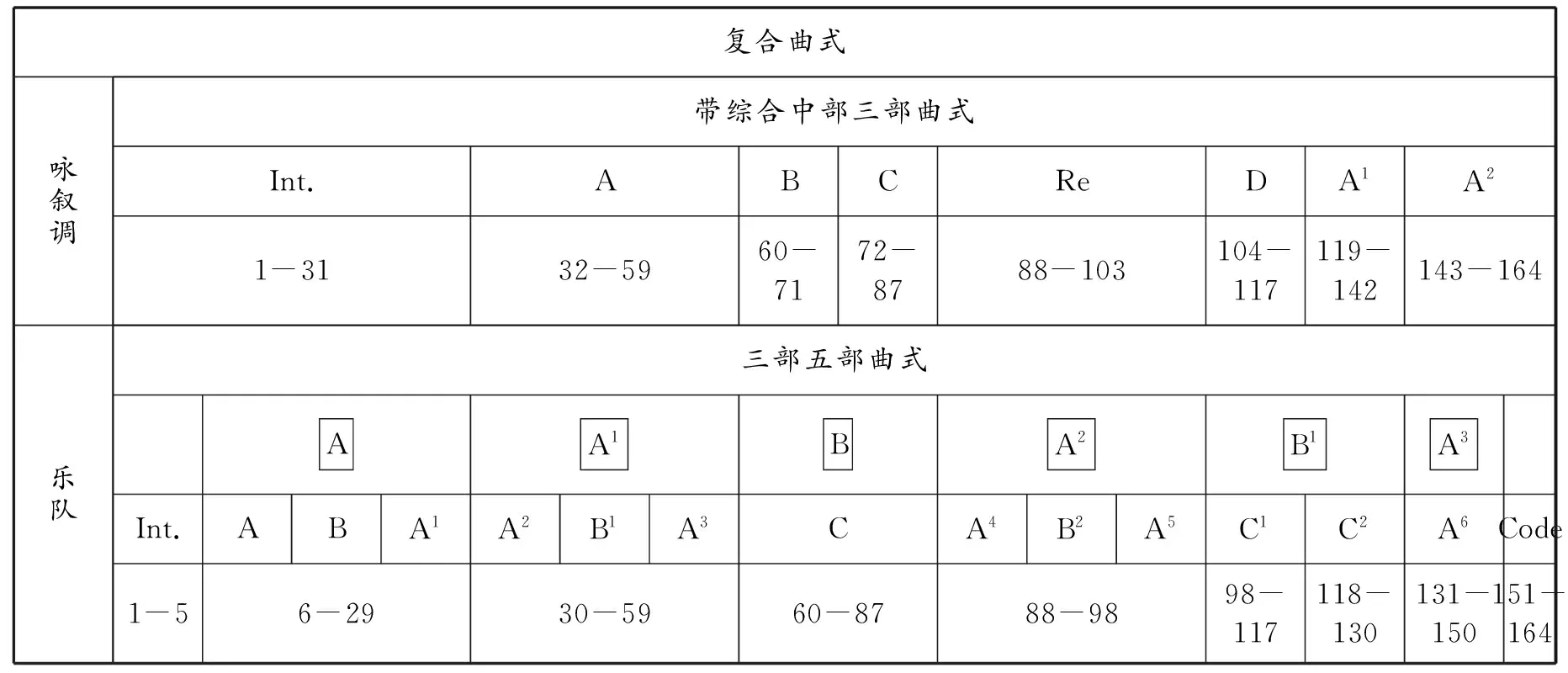

以上分析了咏叙调为综合中部的三部曲式,乐队为三部五部曲式,虽然各自有独立完整的曲式类型,但这两个部分不但没有各自分离,反而是纵向完美的叠置(表3)。

复合曲式咏叙调带综合中部三部曲式Int.ABCReDA1A21-3132-5960-7172-8788-103104-117119-142143-164乐队三部五部曲式AA1BA2B1A3Int.ABA1A2B1A3CA4B2A5C1C2A6Code1-56-2930-5960-8788-9898-117118-130131-150151-164

表3

从表3可以看出,乐队的引子加呈示部结构正好是咏叙调的引子,乐队的呈示部重复与咏叙调的呈示段重叠,小节数几乎完全吻合,乐队的中部与声乐的混合中部的一、二段重叠,乐队的再现部相当于咏叙调部分的连接,乐队的中段重复中的第一段与咏叙调的并列中部的第三段重叠、第二段与咏叙调的再现部第一段重叠,上下叠置关系形成了交叉,最后乐队的再现部重复加尾声与咏叙调的再现部重复乐段叠置。综上分析之后,咏叙调声部虽是三部曲式,但中部为三个乐段并列组成,整体结构较为自由;乐队部分三部五部曲式,结构逻辑较为严谨,自由并列结构与严谨循环结构的复合,乐队部分严谨的曲式结构弥补了咏叙调声部自由的曲式结构,上下纵向叠置关系结合得天衣无缝,又非常符合歌剧音乐的发展需要。

四、咏叹调声部的二重二部曲式与合唱声部的多重复乐段一部曲式纵合

《楚霸王》是1994年由上海歌剧院委约金湘教授创作的一部歌剧,1994年在上海首演大获成功,2009年重排。歌剧《楚霸王》共有四幕,第三幕第5首《楚歌》大致内容为:项羽大败刘邦后,楚军在外征战多年 ,楚国的女人演唱《楚歌》,回忆儿子离家场景,想念、盼望亲儿归来的热切心情。重唱声部是由女高音、女中音、项羽演唱的咏叹调,合唱声部为混声四部合唱,下文将咏叹调和合唱两个部分先独立剖析,后将其合并阐明。

(一)《楚歌》咏叹调声部的二重二部曲式①

咏叹调声部的曲式结构为二重二部曲式,有两大部分组成,第一部分为并列单二部曲式,第二部分为前一部分的重复,中段是稍有变化的再现单二部曲式。另有37小节引子,18小节连接、6小节尾声(表4)。

二重二部曲式ABA1B1Int.a,a1,b,b1c,c1,dRea2,a3,b2,b3c2,c3,e,b4Code376,6,4,75,5,7186,6,6,57,7,16,46d羽bb羽d羽

表4

引子(1-37小节),1-14小节为乐队意境抒情性的引入,15-37小节是女生齐唱,调性为d羽七声雅乐。呈示段(38-60小节),句法为四句平行对比的句法,前两句为平行关系,后两句也是平行关系,而前两句与后两句为对比句法,非方整性结构,开放性终止,调性为d羽七声雅乐。中段(61-77小节),平行对比三句式句法,非方整性结构。开放性终止,调性d羽七声雅乐,中段与呈示段都是女高音独唱。连接(78-94小节),78-85小节为乐队,bb羽调式,86-94小节为男高、男低的合唱,再次完整出现引子女生齐唱的旋律,调性回到d羽调。呈示段重复(95-117小节),句法为四句平行对比的句法,前两句为平行关系,后两句也是平行关系,而前两句与后两句为对比句法,非方整性结构,开放性终止,调性为d羽七声雅乐,前两句为女高音独唱,从第三句开始为女高音、女中音的二重唱。中段重复(118-155小节),句法为划分为四句,前两句为平行句法,二、三、四句为并列对比句法,非方整性结构,调性d羽七声雅乐,前两句为女高音、女中音的二重唱,从第三句开始为女高音、女中音、项羽的三重唱。尾声(156-161小节),混声合唱和乐队作为全曲的结束。

(二)《楚歌》合唱声部的曲式结构

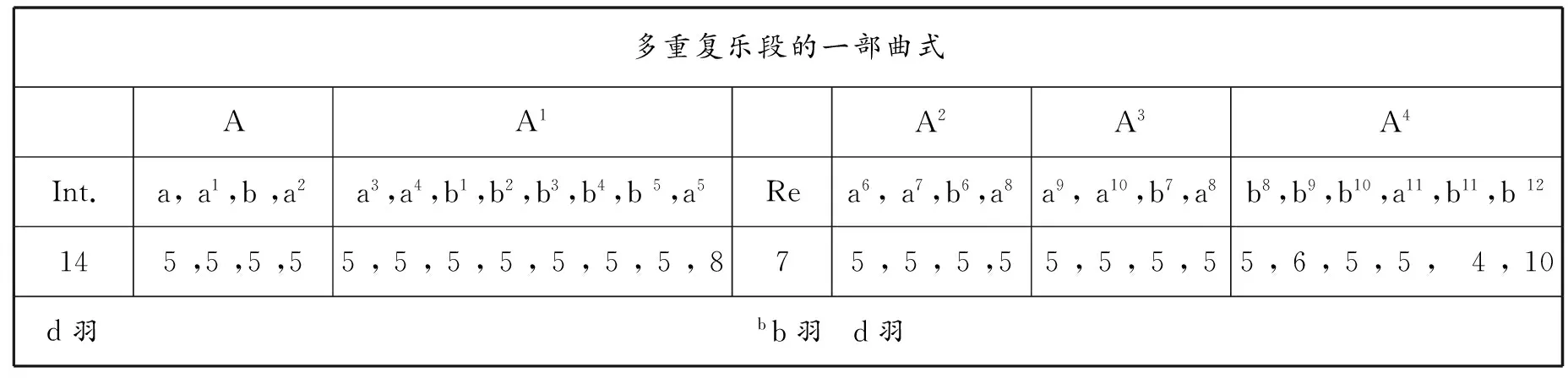

合唱部分的曲式结构为多重复乐段的一部曲式,共有五个乐段组成,另有14小节引子和7小节连接(表5)。

多重复乐段的一部曲式AA1A2A3A4Int.a,a1,b,a2a3,a4,b1,b2,b3,b4,b5,a5Rea6,a7,b6,a8a9,a10,b7,a8b8,b9,b10,a11,b11,b12145,5,5,55,5,5,5,5,5,5,875,5,5,55,5,5,55,6,5,5, 4,10d羽bb羽d羽

表5

引子(1-14小节),1-7小节是竹笛独奏意境性主题引入,8-14为小提琴独奏对前一句的展开、呼应,调性为d羽七声雅乐。呈示段(15-34小节),句法为起承转合四句式句法,非方整性结构,收拢性终止,调性为d羽七声雅乐,15-19小节是合唱声部的主题,都是由女高音声部齐唱。复乐段第一段(35-77小节),句法为起承转合八句式句法,其中转句有五句,非方整性结构,开放性终止,调性为d羽七声雅乐,转句的重复得到了更大发展空间。连接(78-85小节),调性为bb羽调式,引用主题材料变形发展。复乐段第二段(86-105小节),句法为起承转合四句式句法,非方整性结构,收拢性终止,调性为d羽七声雅乐。复乐段第三段为第二段基本重复。复乐段第四段(106-161小节),句法为三部性六句式句法,先把三句平行的转句提前,主题句在中间,后两句平行转句作为结束,“转句——主题句——转句”形成的三部性句法,非方整性结构,收拢性终止,调性为d羽七声雅乐。

(三)开放并列结构与单一结构的复合

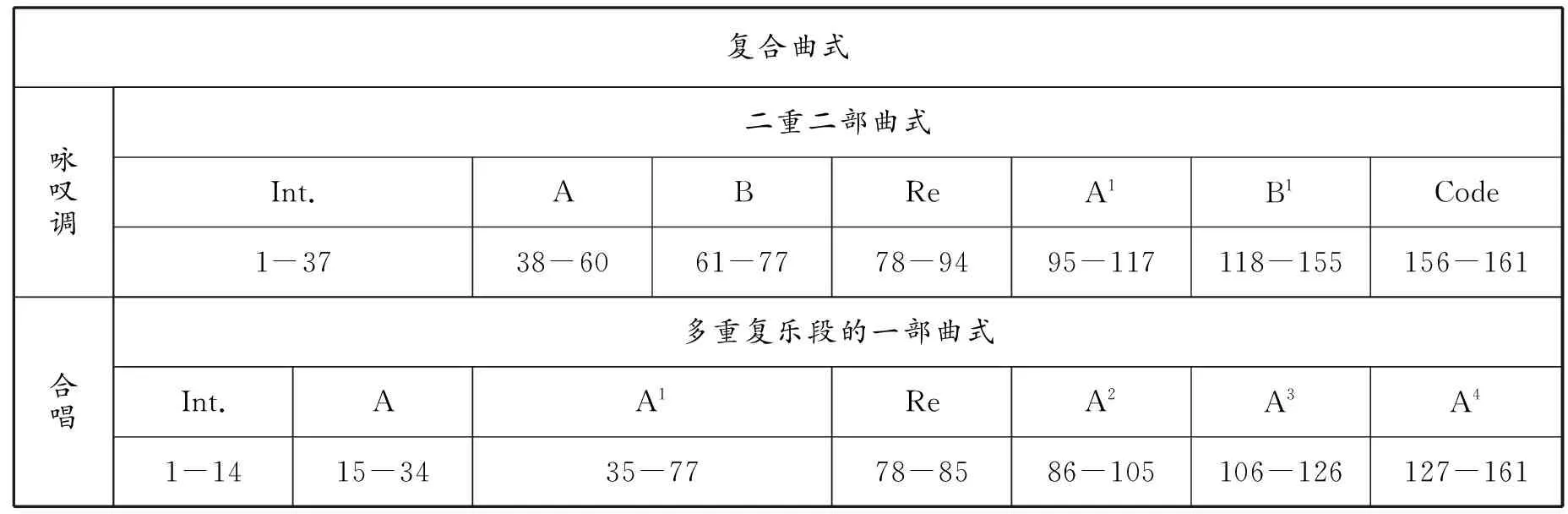

以上分析了咏叹调声部为二重二部曲式且带有开放并列性质、合唱声部为多重复乐段的一部曲式有单一结构类型,上下两个部分都有独立的曲式结构,在歌剧当中没有任何一个部分缺乏完整性,而这两个部分又是纵向重叠(表6)。

复合曲式咏叹调二重二部曲式Int.ABReA1B1Code1-3738-6061-7778-9495-117118-155156-161合唱多重复乐段的一部曲式Int.AA1ReA2A3A41-1415-3435-7778-8586-105106-126127-161

表6

从表6可以看出,合唱声部的引子加呈示段结构刚好相当于咏叹调的引子,而咏叹调声部的呈示段加中段结构与合唱复乐段第一段重叠,咏叹调声部的第一句连接正好是合唱声部的连接,咏叹调声部呈示段、中段的重复、尾声与合唱声部的复乐段第二段、第三段、第四段形成错位的叠置。咏叹调声部由两个二部曲式组成,二部曲式带有开放性结构特点,合唱声部的多重复乐段贯串整首乐曲,除了给重唱声部附和、衬托、呼应外,独立的结构形态与咏叹调曲式结构复合,使上下两个不同声部结构逻辑更加统一,歌剧音乐的戏剧性得到增强并推动情节的发展。

结 语

复合曲式结构特征不仅体现在歌剧体裁上,在诸多多声部的器乐作品都会运用复合曲式结构特征设计作品纵向结构关系。例如:穆索尔斯基钢琴组曲《图画展览会》中的《两个犹太人》、鲍罗廷交响音画《在中亚细亚草原上》、丁善德《长征交响曲》的第二乐章《红军,各族人民的亲人》、肖斯塔科维奇《第七交响曲》、普罗科菲耶夫《第七交响曲》、陈培勋《第二交响曲——清明祭》等等都是带有复合曲式的结构创作技法,《茶花女》 《楚霸王》这两部歌剧有异曲同工之妙,在歌剧思维的映射下将复合曲式特色体现得淋漓尽致。两部歌剧中的咏叙调、咏叹调是对剧情的叙述,而乐队、合唱是音乐情绪的衬托、渲染,两个部分既相互独立,又相互依存。藉此可以看到:复合曲式不是偶然产生的,它是剧情需要与音乐表达的必然结果。从而也体现出歌剧作曲家创作的独到之处,唯美高贵音乐中蕴含高超的创作技法。

责任编辑:奚劲梅

注释:

①二重二部曲式是介于重复的并列单二部曲式与复二部曲式之间的中介曲式,重复的并列单二部曲式只是将单二部曲式重复演奏一遍,复二部曲式是两个大于单部曲式并列组成,而二重二部曲式是在单二部基础上,相同的主题展开性的重复,但是前后两个二部曲式没有形成完全的对比,本文将这种曲式类型定义为二重二部曲式(有些学者认为是交混的曲式类型)。

[1]谢功成.曲式学基础教程[M].北京:人民音乐出版社,1998:1.

[2]金湘.有备而来,无备而去[J].人民音乐,2004(11):11.

[3]金湘.探索无垠[M].北京:人民音乐出版社,2014:49.

[4]张前.音乐美学研究的对象与方法——音乐美学基础绪言[J].乐府新声,1991(4):4.

[5]金湘. 空、虚、散、含、离——东方美学传统在音乐创作中的体现与运用[J].人民音乐,1994(2):21.

[6]陈贻鑫,李道松.歌剧《原野》音乐探究[J].中国音乐学,1988(1):17.

10.15929/j.cnki.1004-2172.2015.03.020

J614.92

A

1004-2172(2015)03-0132-06

2015-01-28

2012年国家社会科学基金艺术青年项目“音乐创作中纯五度复合和声体系研究”(12CD080)。

2014年华南师范大学研究生科研创新基金资助项目“金湘歌剧《楚霸王》创作手法研究”(2014SSXM47)。

何华茂(1987— ),男,华南师范大学音乐学院2013级硕士研究生。

魏 扬(1975— ),男,硕士生导师,华南师范大学音乐学院作曲部教授。