情动行言 中兴之功

——晚明草书艺术表现形式探究

梁文斌

情动行言 中兴之功

——晚明草书艺术表现形式探究

梁文斌

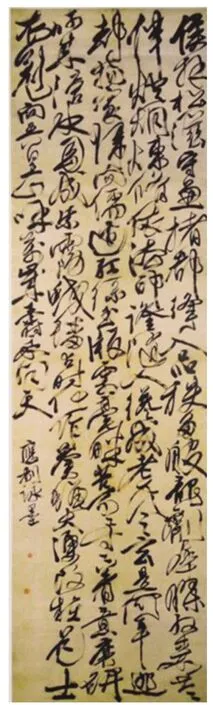

图1

时人常以“浪漫派”、“浪漫主义”来概括晚明书风,若循此说,则晚明的草书足可为其代表。以徐渭(1521—1593)、董其昌(1555—1636)、张瑞图(1570—1644)、倪元璐(1593—1643)、王铎(1592—1652)等为代表的草书家,接续了明初中期陈献章、祝允明、陈淳等书家扬起的草书之波,使由唐代“颠张醉素”兴起,宋黄山谷继承的狂草书风在晚明重新焕发出蓬勃生机,既与唐代草书遥相呼应,又给后来者以无穷启示。晚明草书浪漫主义书风的出现与晚明的社会思潮、审美风尚以及商品经济的发展等密切相关,又以不同的形态体现在各个书家的作品之中,并且呈现出独特的表现形式。晚明的草书艺术有着与唐宋时期不同的表现特征,对后世影响深远。

一、晚明草书的艺术审美特色

(一)提按运笔的强化

广义而言,一切书法运笔中都有提与按,哪怕是最没粗细变化的“铁线篆”也不例外。但是,从笔法的演变来看,“唐楷”的成熟将提按的运笔发挥到了极致。如果说唐代张旭、怀素的大草中提按笔法尚不十分明显的话,那么,宋以后的草书家则主动吸收了这一笔法。黄庭坚草书已开先河,如《诸上座帖》、《李白忆旧游诗》,运笔过程中的提按动作已很明显,长横、长撇尤其如此。到了晚明诸家则更为显著与普遍,例如徐渭的大轴草书,用笔变化多端,不拘常理,或破锋、或出锋、或疾笔、或涩笔,丰富了作品的视觉效果。刘正成主编的《徐渭书法评传》中指出,徐渭的书法“以书入画,解散‘八法’,对点画形态作了最大幅度的变形,创造了书法史上前所未有的笔法之变局”。不单单是横竖笔画起笔处重按、长竖笔画连续提按顿挫,满篇给人的感受就是强烈的提按,仿佛笔如精灵不断在纸上弹跳。运笔动作夸张提按,尤其是长竖提按顿挫成“虎尾节状”,慑人心魄(如图1)。

张瑞图草书的提按运笔不同于徐渭,他以方折代替圆转,黄惇在《中国书法史·元明卷》中指出,张瑞图一变历代草书家以圆转取纵势的笔法,以方峻峭丽取胜。在翻折中,尖刻的锋颖与锐利的方折尤为突出,加之紧密至不透风的横画排列,形成了折带摇荡的鲜明节奏。这是对于传统草书笔法决绝的反叛。清人对此虽有“少含蕴静穆之意”的微词,但大多持肯定意见,赞誉张氏草书的革新精神。梁清标在《退庵所藏金石书画跋尾》中说:“张二水瑞图书纯用偏锋,愈大而魄力愈壮,有推倒一世之概。” “推倒一世”包含了对于传统革新的精神。草书个性如张瑞图者,在当世可谓“横空出世”了,然而当我们将之置身于书法历史的长河中去考察时,仍能感觉其非空穴来风,而是仍有所本,是在传统基础上的创新。梁谳认为:明季书学競尚柔媚,王、张二家力矫积习独标气骨,虽未入神自是不朽。张二水书,圆处悉作方势,有折无狭转,于古法为一变,然亦有所本。梁氏特别指出了张瑞图力避“競尚柔媚”的书学风气,“力矫积习独标气骨”的价值,并且是“亦有所本”,可谓洞见。黄锡蕃则直接指出:张瑞图草书是在钟王之外另辟蹊径,其价值可比肩唐之张旭、怀素,法奇逸,钟王之外闢一蹊径,亦颠素之云仍也。刘恒先生认为:张瑞图的草书虽然运笔迅疾,但在行笔过程中,时时以提按方法来调整节奏,加上转折处的翻折处理,使作品更富有韵律感和虚实对比变化。

晚明草书家中,王铎的运笔似乎是个“另类”,他不同于徐渭、张二水辈,更多移提按笔法入草,而是将张芝以来的笔法拓而为大,却不失精微。时代的发展,使书法由先前的案上把玩演变为壁上观,明代出现的高堂大轴,更是将“近察”的书法欣赏变为“远观”。单字的字径也必然要相应地扩大。王铎在研习前人书法时敏锐地感受到了这一点,他在《跋柳书》中说:“柳诚悬用《曹娥》、《黄庭》小楷法拓为大,力劲气完。”正是通过学习前人找到了拓而为大的关键,王铎才有十足的自信在自己的草书卷后题跋:“用张芝、柳、虞草法,拓而为大,非怀素恶札一路,观者谛辨之,勿忽。”从而,使其作品之大(尺幅之大、字径之大)、气势之大达到了前所未有的高度,成功超越了元明时代的先贤。

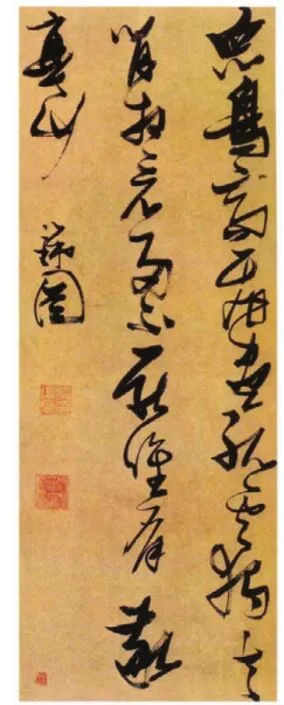

图2

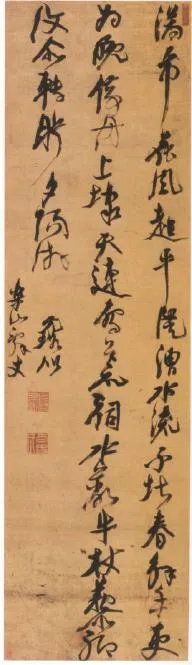

图3

(二)结体与章法造型的有意追求

与运笔的强化提按动作相比,晚明草书表现形式的独特性更多地表现在结体和章法造型上的有意追求,而且各有手段。

徐渭的草书是其郁愤难平的心灵写照,抒发了无可抑制的强烈情感。他似乎忘记了汉字该如何写,间架完全被打散,点画狼藉一片,局部的技巧在他的草书中丧失了独立存在的意义,一切取决于表现和抒情。他的草书结体造型之疏与章法造型之密在晚明书家中是独树一帜的。大幅的立轴作品将行距空间消融入字距空间,结体内空间大多成开放型格局,与字外空间互为表里。单字结构多成横撑之态,偶而以一长竖增强纵势,与字结构的横势形成对比。立轴四边的空白也被压迫殆尽,整幅作品点画狼藉,给人以巨壁压顶的强烈气势,不禁令人想起北宋的全景山水之势,形成了独特的“侵让”的章法格局(如图2)。如果说徐渭的草书章法是有意缩减行间空白,使字内、字间与行间空白融为一体,那么,张瑞图则有意强化行间空白而压缩上下字距空白,两者代表了晚明草书表现形式的两个极端。张瑞图的结体造型虽不乏“开放”,整体的审美意象却是内擫的,其势是由字外向字内“压迫”(如图3)。

同样是草书立轴,结体、章法造型的基本样式也相似,但倪元璐的单字结体造型是内向“封闭”的,上紧下松成金字塔形,而其势却是外拓的。上下字距紧密而行距疏朗,似乎有一股郁勃之气自下而上升腾。立轴章法中最后一行的大面积空白(有的甚至超过整行的一半以上),终于不至于使这股“郁勃之气”压得令人透不过气来(如图4)。

比较而言,董其昌与王铎介于前两者之间,结体与章法较为“中庸”,他们两人的形式语言的独特性主要表现在墨法上。

图4

(三)绘画性的墨法应用

文人画到元代已高度成熟,形成了一整套的笔墨语言体系,并且表现出了书家画家集于一身的趋势,元以赵孟頫最为典型,晚明诸家则徐渭、董其昌尤为突出。明末张岱认为,青藤之书,书中有画;青藤之画,画中有书。如此,绘画中丰富的墨法被移入书法创作之中也是极自然之事,而且表现为书家对于墨法的重视和有意识的审美追求。晚明草书家的绘画性墨法主要表现在三方面:一是淡墨;二是涨墨;三是飞白枯墨。董其昌重视书法用墨,他的《画禅室随笔·论用笔》言:“字之巧处在于用笔,尤在用墨,然非多见古人真迹,不足与语此窍也。”当然,董其昌用墨主张秀润、尚“淡”,与其萧散古淡的书风一致。比如其草书代表作《试墨帖》(如图5),乍一看有怀素《自叙帖》最后十行之意象,但怀素纯以中锋驱笔,香光则中侧并用,前者雄强后者恬淡。尤为重要的是董氏以淡墨写草书,将行草书中追求之“禅意”融入大草中,更显雍容。而且单字字径大,在晚明甚至整个明代无出其右者。

晚明诸家善用墨者当推王铎,其“涨墨”一法通过浓重枯湿的对比,营造自己水墨淋漓的水墨世界,前无古人。其特点就是以过量墨的流动与涨沈造成笔画与墨块的对比,大胆地创造了一种明快的视觉效果,在审美形式上对前人的规范有了较大的突破,给人以强烈的写意感受,这是十分难得的。如果说水墨在书法中的运用,或者说将绘画中的水墨之法移用于书法之中,当数王铎最为典型,也为后人在书法中的墨法探索开提供了重要启示。相比较而言,张旭、怀素草书中的“飞白”仅止于线条内部,显得较为“无意”;晚明草书中的飞白与枯笔更多是书家“有意”追求的结果,形成连续的枯墨区域,丰富了作品的层次,如徐渭、王铎的许多草书长卷(如图6)。

图5

图6

(四)幅式形制的超大化

晚明诸家多有超高、超长的巨制草书。根据刘正成先生主编已出版的《中国书法全集》徐渭卷、张瑞图卷、王铎卷中所收录的作品图录统计,三人的立轴作品均有2米、3米以上的,长卷长度在3米以上的甚为普遍。

由此可见,书写高达3米以上的立轴作品已经非常普遍,其中徐渭的尺寸最大;张瑞图的长卷作品竟然接近16米,该是何等的气势。这些巨幅作品即使放置于今天的展厅,也是十分震撼的,徐渭的大草唯有如此尺幅方显气势。作品的幅式虽是外在的形式,却与运笔、结体、章法等书法内在的形式语言关系甚大。王铎临摹二王书法大多在2米以上的立轴,整篇3行为主,字径的放大,相应地改变了运笔、笔势的连贯方式,从而引起了章法、意境等一系列的变化。因此,与其说是“临摹”不如说是“创作”更为贴切。晚明诸家喜书超常的条幅与手卷,将明代以来的这两种幅式形制发挥到了极致。王铎许多狂草采用长卷幅式书写,虽然与张旭、怀素、黄庭坚以来的传统一脉相承,但是,其艺术个性表现在:章法上以茂密取胜,结字则俯仰翻侧,欹斜反正,跌宕起伏,大小疏密,相映成趣,由此造成每一行字的动态曲线,在掷腾跳跃中,形成了作品中强烈的白疏黑密的视觉效果。由于其在用笔上的精微深入,加上结字、章法、墨法上的丰富变化,因而成功地解决了大幅作品“耐看”的难点,使明代书法的形式美得以更深入地开掘,为明代书法演奏出一个响亮的尾声。

图7

(五)草书之“势”的凸显

简单而言,“势”是指毛笔在纸面上的运动及其趋势,在草书中十分重要。蔡邕《九势》中所言:“势来不可止,势去不可遏”,用来说明草书最为贴切,或者说本来就是针对草书而言的。胡抗美先生将草书之势具体分为笔势、体势和气势三类。分别对应于笔画线条所具有的势,字结构所产生的势,以及由此二者的综合而产生的行的势、整篇的势等等。晚明草书对于势的展现尤为突出,并且表现手段各有千秋。

徐渭立轴大草力图打破纵势与横势的界限,使之浑然一体,作品充满“画意”,“画面”内气势流转。立轴作品打破行距与字距的界限虽然在明代前期就有人做过尝试,如张弼、祝允明等(如图7、图8),但都不如徐渭那样彻底与钟情于斯,气势自然亦无此开张。晚明诸家除了徐渭,其他立轴草书作品的气势都是依赖“行”展开的。当然,其间也有些许差别。例如张瑞图,在以“行”为立足点展开“势”时,纵势为面横势为里。方折的运笔利于单字横势的展开,但不利于上下字之间的纵势连贯,故其通过压缩上下之间的字距来解决这一矛盾,通过加大行距空白来适应这一趋势。倪元璐草书之势,突出在“笔势”,尤其是绢本立轴草书,真有“渴骥奔泉”之势,然整体气势趋于内敛,上下字之间通过牵丝的链接不多(如图4)。王铎则强化上下字之间牵丝链接,笔势与体势相互映衬,从而彰显了外向的整体气势。

二、晚明草书表现形式的成因

(一)社会生产力的发展、书法艺术的普及

人类社会的形成,是由最下层的经济开始的,然后是上层建筑中的政治,最后乃是文化,而一切的经济基础中,当以生产为最根本。明代社会生产力的提高、经济的发展,为文化艺术的发展提供了物质保障。首先是纸张的生产。据宋应星《天工开物·杀青第十三》记载,明代不但能造“长过七尺,阔过四尺”的大幅纸张,而且能将用过的纸重新制造,一时书文贵重,其废纸洗去朱墨污秽,浸烂入槽再造,全省从前煮浸之力,依然成纸,耗亦不多。由此可见,明代的造纸技术已经达到了更高的水平。生纸的运用同时为墨色的丰富性提供了可能。此外,物质财富的积累使大量绫绢等材料在满足日常生活所需之余,被用来作为书写材料。王铎的许多作品就是书写在绫绢之上,一些特殊的“涨墨”效果与此等材质有关。

而且,从题款上看,王铎的许多高大立轴作品是应人之索的“应酬”作品。按照当时书法普及与“清玩”的社会风气,索书者绝不会把他的作品压在箱底“珍藏”而是要张之于壁供人“欣赏”的。明代传播书法的各种工具都已具备得相当齐全,书法艺术与一般文人甚至一般家庭的环境已有进一步的联系,真正形成了艺术不仅是生活的反映,而且是生活的一个组成部分这种局面,书法艺术已不完全是一种特殊的享受,而是文化生活的必需,书法的兴趣,已有相当程度的群众性。明代的书法达到很普及的程度,裱褙装帧的技术有了较大的改进,书法从画的题跋,诗文手卷的地位独立出来,自成一幅,挂在墙上,成为一个完整的、独立的欣赏对象。这样,草书在书法中的重要性日益显示出来了。

这就引出另一个问题,即展示空间的问题,换句话说,明代的住宅要能有足够“大”来张挂这些高大的书法作品。事实也如此,经济的发展使城乡均出现了一些乡绅、富商和大地主,形成强大的‘绅权’,他们建造了大量的大型住宅、祠堂。一些退职高官甚至按衙署的规格建宅。这样的建筑住所为“高堂大轴”的悬挂欣赏提供了物质保障。明式家具也从一个侧面为我们提供了可以想见明代住宅建筑的角度。

图8

(二)从“案上”到“壁上”欣赏方式的转变

自从魏晋纸张的使用逐渐普及以来,文人学士的“书法”欣赏基本上都是在“案上”进行的,一直到明代以前皆如此(虽然南宋吴琚有过一件立轴作品,但是极个别的个案,不具普遍性)。

明代中晚期,伴随着书法悬挂欣赏方式的成熟。大幅作品的出现,书法的用笔、结字、章法甚至用墨等形式相应较以前有了较大的变化。黄惇先生认为,明代书法从“捧在手上”展玩到“挂在墙上”的欣赏,笔法开始衰减,而结字法与章法却因视觉欣赏方式的改变而大为增强。其间更将绘画上的笔墨趣味移入书法,使书法的墨法与绘画的墨法靠近,以强化视觉刺激的丰富层次,这就造成了明人书法笔法不精、点画不清而姿态跃出的局面。 “笔法不精、点画不清”之语是以宋以前“案上”小字为参照标准的,是否妥当暂且不论,但这种欣赏方式的转变却是具有划时代的意义。从欣赏心理而言,“捧在手上”展玩的方式,是伴随着“文字阅读”的推进而同步展开的近距离的把玩。随着手卷的徐徐展开,心理的感受也是先从局部再到整体的,此时,心境的优雅、笔墨的精微、环境(书斋)的清幽更符合观者的欣赏心理。而“挂在墙上”的书法欣赏,则是更直接的远距离的“图式阅览”。字形放大了,人与作品间的距离加大了,心理感受是从一览无遗的整体再到局部,视觉点也从精细的笔画转向结字的欹侧动荡、章法的开合疏密。此时,整体的气势、视觉点的丰富性成为首要的欣赏心理期待。如果说观者“捧在手上”的欣赏是俯瞰式的,那么“挂在墙上”的欣赏则是平视式的,甚至是仰视式的。在审美的信息交换中,前者是“一览众山小”、“山高我为峰”,欣赏的“我”是主体而作品是客体。后者则是“仰视碧天际”,欣赏的“我”逐渐被对象化而被欣赏的作品则逐渐被主体化。换句话说,后者更注重作品的视觉元素,更突显了书法的形式语言。

晚明草书正是在这样的欣赏方式转换的背景下展开了前无古人的大胆探索。

图9

(三)书法发展的内在规律

唐代楷书成熟,书体发展臻于完备,以后各体笔法相互影响,尤其是楷书笔法对其他书体的影响为甚。楷书在科举应试中的宣扬使得士子学书莫不以楷书为先,唐以后学书者也多以唐楷入门,在长期的实用书写训练中,逐渐强化了唐楷笔法中的“提按”动作,并渗透到草书的笔法之中。从这一角度而言,以“绞转笔法”为主的魏晋古法是江河日下了,于是有人提出了“宋以后书法不足学”,乃至“宋以后不值一观”的观点。但从唯物史观角度来看,这恰恰说明了书法艺术历史发展的客观规律。要恢复魏晋古法如同要回到魏晋时代去一样不可能了。唐人的草书,似乎都以中锋为主。杨少师比较晚,当然有点变化,张颠和醉僧则几乎完全用圆笔,这种笔法,到了明代才普遍发生了变化,用多样的笔锋来写草书,将草书艺术推进了一步。晚明草书笔法中的提按运笔,即是“多样笔锋”运用的重要手段,也多是书家主动的审美追求。祝允明草书的提按运笔多体现在笔画两头的起笔、收笔处。而徐渭运笔中的提按则不仅仅体现在起、收笔处,并且将之扩展到运笔推移的整个过程中,例如长竖运笔中形成的“虎尾”状。晚明草书笔法的变化必然引起章法的变化,反之亦然。

(四)晚明个性解放思潮

受王阳明“心学”影响 ,晚明(尤其在万历以后)思想界出现了一种似儒非儒似禅非禅的“狂禅”运动,以李卓吾为中心而波及明末的一班文人。他们以“狂”著称,在文学艺术上主张表现“童心”、表现“情”、表现“性灵”,简而言之,就是追求个性的解放,个性解放的思潮,就是明代美学的时代精神和特点。作为“一字已见其心”(张怀瓘语)的草书艺术,自然成了晚明文人表现自我的最佳样式。草书家的这种创作状态,就心态而言,深深地陷入了精神亢奋中难以自持。如李贽所言:胸中有如许无状可怪之事,其喉间又时时有许多欲语而莫可所以告语之处。蓄极积久,势不可遏。欣赏徐渭的大幅挂轴草书,与李贽所言印象是一致的。董其昌的禅宗思想得益于其师李贽及好友袁宏道的影响,表现在书法中即是追求“淡”的审美境界,即使是书写大字草书《试墨帖》也是如此,在晚明草书家中独树一帜。而张瑞图与李贽是同乡,这位同时代的同乡前辈骇世惊俗的主张对张瑞图肯定产生了影响,在张瑞图的书法中,可以清楚地感受到突出的个性色彩和强烈的表现欲望,这与当时整个社会崇尚新奇异端的风尚恰恰是相一致的。

总之,在历史上,明朝是草书的大成时期,也是中国书法的大成时期。无论从书法的普及程度还是水平来说,都是中国书法史上很值得重视的一个历史时期。 草书在宋、元未见专长,所以明代在草书上有中兴之功。晚明的草书即“中兴之功”, 朱以撒在《草书运动形式论》中指出:晚明的草书“构成的气氛能使人感到冲击力,感到震撼,感到它崇高的气势,感到它声(气势、旋律、节奏)、色(色相、色度)、形(全形、残形、夸张形)等多元语言系统的自由交迭,从而在感知范围方面扩大了原有的视觉效应,而构成(视、听、触觉的)立体感受”。不但是明代书法的精彩华章,也是整个中国书法史上一道靓丽的风景线。

(作者单位:北京语言大学艺术学院)

——辽宁省博物馆藏中国古代立轴山水画展