社会迁移对永久性迁移人口生育率的影响研究——基于对角线模型的实证分析

杨 慧 ,张克胜

(1.南京大学 社会学院,江苏 南京 210093;2.华南农业大学 公共管理学院,广东 广州 510642)

一、研究目的

随着中国由计划经济向市场经济的转型,以及20世纪90年代后期户籍制度的改革,以户籍制度为核心的二元社会结构明显弱化,深受诸多因素影响和制约的人口迁移也进入一个全新的发展阶段。1995年全国约有8 000多万农村劳动力在外流动。2000年第五次人口普查揭示,全国迁移人口的数量为 1.02亿(Duan.C.R,et al.,2008);2010年人口普查发现,迁移人口数量增加到了2.21亿。根据国家统计局公布的数据,截至2011年,中国迁移人口的数量为2.30亿,同期增长了0.09亿,与2000年增长了1.25倍。

规模巨大的人口迁移对宏观社会层面产生了重大影响,与人口迁移的诸多方面已经成为研究的热门话题,然而迁移人口对生育率的影响还没有定论。人口迁移和生育率互相影响这是毋庸置疑的(Dribe,Bavel和 Campbell,2012;Kulu,2005)。中国的生育率水平已经稳定在一个低生育水平,人口呈现老龄化趋势。国内外学者对中国迁移人口的诸多研究,均认为人口迁移对中国生育率降低有重要的影响。比如,You和Poston(2004)利用中国1990年人口普查数据的分析,得出到城市的迁移人口,其生育率要低于来源地农村的生育率,但要高于目的地城市的生育率,证明了人口迁移有利于降低生育率。中国学者陈卫和吴丽丽(2006)用2000年普查数据考察了迁移与生育率的关系,结果不仅表明迁移对生育率有着非常显著的影响,肯定了城市外来人口的生育率不仅低于农村本地人口,而且低于城市本地人口。可见,社会迁移对生育率具有一定的影响,但是作用机制是复杂的。本文试图通过经验数据探究人口迁移对生育率的影响。

目前国内关于中国迁移人口生育率的研究基本以1986年的数据资料为蓝本,与现今年份相隔较久。从20世纪90年代起,实行计划经济以来,中国的人口迁移发生了巨大变化,尤其是诸如户籍制度等社会政策随着经济社会的发展不断得到修正,使得中国永久性人口迁移特征出现了较为明显的变化。并且以往研究的限制在于对长久迁移人口的重视不足,相比于临时性流动,他们长期迁徙并有更多机会改变了自己的户口(Dudley L.poston Jr.和 Li Zhang,2008)。尽管在户籍改革之前仅有一小部分具有农业户口的人有机会通过军队流动、婚姻、高等教育和工作变成城镇户口(Bian,2002),但是户籍制度改革促成了大量的永久迁移人口,目前户口转变已经成为了人口迁移的一大趋势(Deng和Gustafsso,2007),这一转变强烈地影响了生活机会并引起人们的关注(Wu,2004)。因此对于这类问题的研究,也显得意义重大。

二、研究方法

以往的研究往往是通过将迁移人口的生育行为与原居住地非迁移人口进行横向比较来考察社会迁移对生育行为的影响。严格地说,这样的比较是不能反映中国的社会迁移对生育行为的影响。中国的户籍制度导致社会迁移人口存在巨大差异的短暂性迁移和永久迁移两类。为此我们将本文所有样本分为永久性迁移(即户籍变化)和短暂性迁移(户籍未变化)两个子样本,然后着重对永久性迁移建立社会迁移对角线模型,考察不同类型的社会迁移对生育率的影响。

此项研究基于迁移人口在中国迁移方向和距离等方面具体细节的假设,并且通过比较东部、中部和西部的生育率不同说明迁移地区对生育率的影响。

(一)数据来源

论文所用的数据来自2008年中国综合社会调查(CGSS2008)。这项调查是由中国人民大学社会学系和香港科技大学社会科学系联合开展的,采用等级设计、多语言PPS和样本调查来调研中国城乡28个省和直辖市(18~70岁,港澳台除外)。这个调查包括6 000个样本,包括了3 982个城市样本和2 018个农村样本。

首先,这个研究基于如下原则扫描了样本:(1)样本基于对象关于“是否有儿女”答案的回复进行处理,“无儿女”的样本被排除;(2)其他观察缺失的样本被排除。最终,调查包含了4 722个样本。对于描述性的样本数据,见表1。就地区分布来看,样本基本上被平均分配在各个省区,说明样本是具有代表性的。同时,样本大小排名的前4是:海南、江苏、陕西和广东,说明样本能很好地反映发展程度的差异。此外,样本也基本上在城乡地区和性别方面平均分配,并且大约50%的被调查者只有一个孩子。

(二)变量处理

1.因变量。在这个研究中生育率是因变量,同时研究通过孩子数量(CEB)处理生育率。在调研设计中,问题“我有几个儿女”被设计。

2.自变量。在研究中,核心自变量是迁移人口。起点是被调查者14周岁之前的居住地,同时终点是现在的常住地。这两者结合组成了中国的现实情况,并且最终一个三阶层结构形成了:农村阶层、城市阶层和小城市阶层,分别代表了被调查者在不同生命阶段的社会阶层,同时3*3移动表格形成,这说明了迁移人口的三个基本层次:(1)是否有迁移人口;(2)迁移方向说明迁移向上(农村-小城市-城市)或向下(城市-小城市-农村);(3)迁移距离。

这一研究也关注社会经济地位(SES)对生育率的影响。Blau和Duncan's(1967)的研究指出教育和收入是考量社会经济地位的两个重要因素。因此,在研究中,被调查者的教育背景被分为4种:大学或以上、高中、初中和小学或以下。收入用受调查者的年均家庭收入(包括各种形式的收入:工资、津贴、分红、保险、奖金、运作性收入、银行利息和遗产)考量,并且自然线性回归被用于分析模型中。中国重视责任义务。有句老话说,不孝有三,无后为大;因此中国对延续家族血脉极为关注。依据国情,研究也分析了被调查者的父亲的教育背景。

表1 样本分布(样本规模:4 722)

3.控制变量。在之前的研究中,性别和民族是两个通常的控制变量。在这一研究中,男性是1而女性为0。在民族方面,汉族是1而其他民族为0。上述描述的变量,见表2。

(三)分析模型

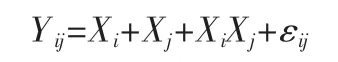

就迁移的影响和结果而言,O.D.Duncan(Clifford和Heath,1993)最早提出正式的分析模型,其中原有阶层、目标阶层和两者的互动关系被提出。O.D.Duncan的模型如下:

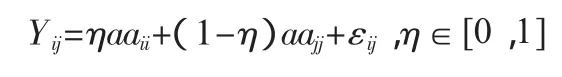

这个模型将原有阶层和目标阶层作为因变量,Xi和Xj分别代表原有阶层和目标阶层,并且XiXj考量了两者之间的互动关系。这个模型的一个主要的问题是同时考察永久性迁移人口和非永久性迁移人口的行为和态度,就此很难分辨永久性迁移是否对因变量造成影响。其后,许多学者改善了这个模型。Sobel于1981提出的对角线模型(DMM)能够区分迁移人口的影响和社会阶层的影响并解决了问题。对角线模型的基本形式是:

①此研究将地区分为三个部分:城市阶层(包括省会城市,北京、天津和上海,以及外围地区);小城市阶层(郊区和一般性城市);农村阶层(城镇和乡村)。

其中,Yij是因变量经常会确认正常分布。ii是被调查者的原有阶层,jj是其目标阶层;aaii和aajj分别代表在纵轴上原有阶层的人口工具和εij的随意误差样本人口工具。η和1-η是分别代表原有阶层和目标阶层的相对权重。当η>0.5,它代表迁移的起点作用大于其终点作用;同时当η<0.5,它说明迁移的终点作用大于其起点作用。对角线模型区别了起点和终点作用同时并不假设迁移作用的存在。基本模型是基本上排除迁移作用,不管迁移作用是否存在,变量也可以被引入来测试生育率的变化。同时,控制变量也可以基于基本模型被引入,从而来建立一个全面的模型。

在这,Xijω和Zijϖ分别是迁移人口的变量(包括是否存在迁移、迁移的方向和迁移的距离)和控制变量(包括性别、民族、教育背景和被调查者的教育背景)。因此,βω和βϖ分别是生育率变量和控制变量。

三、结果分析

(一)社会经济地位和生育

首先,这一研究建立了3*3流动表格来计算不同类型迁移人口的生育。结果见表3。在表3中,不同类型的迁移人口具有不同的生育率。在社会阶层和生育率之间存在着一定的生育斜度。城市阶层的生育率是1.422 9,小城市阶层是1.605 2,而农村阶层是2.069 3,并其中的最大差距是0.646 4。在原有阶层和生育率的关系中存在着一些差异。在原有地区的生育率和目标地区之间的差异是0.726 6。当考量到原有阶层或目标阶层对生育率的影响,迁移人口的作用也包括其中。考虑到迁移人口方面,除去迁移人口作用,城市、小城市和农村的生育率分别是1.263 8、1.434 8和2.072 4,其中极差是 0.8086(=2.0724-1.2638)。那就是说,如果没有迁移人口,不同阶层生育率的极差是0.808 6。因此,社会迁移对生育率具有一定的混合作用。从另一方面来说,城乡迁移人口的生育率比较高。尤其是其数据0.1807(=2.2500-2.0693)高于原有的农村居民,其一定程度上说明了迁移作用的存在。

表3 迁移和生育的描述性统计类型

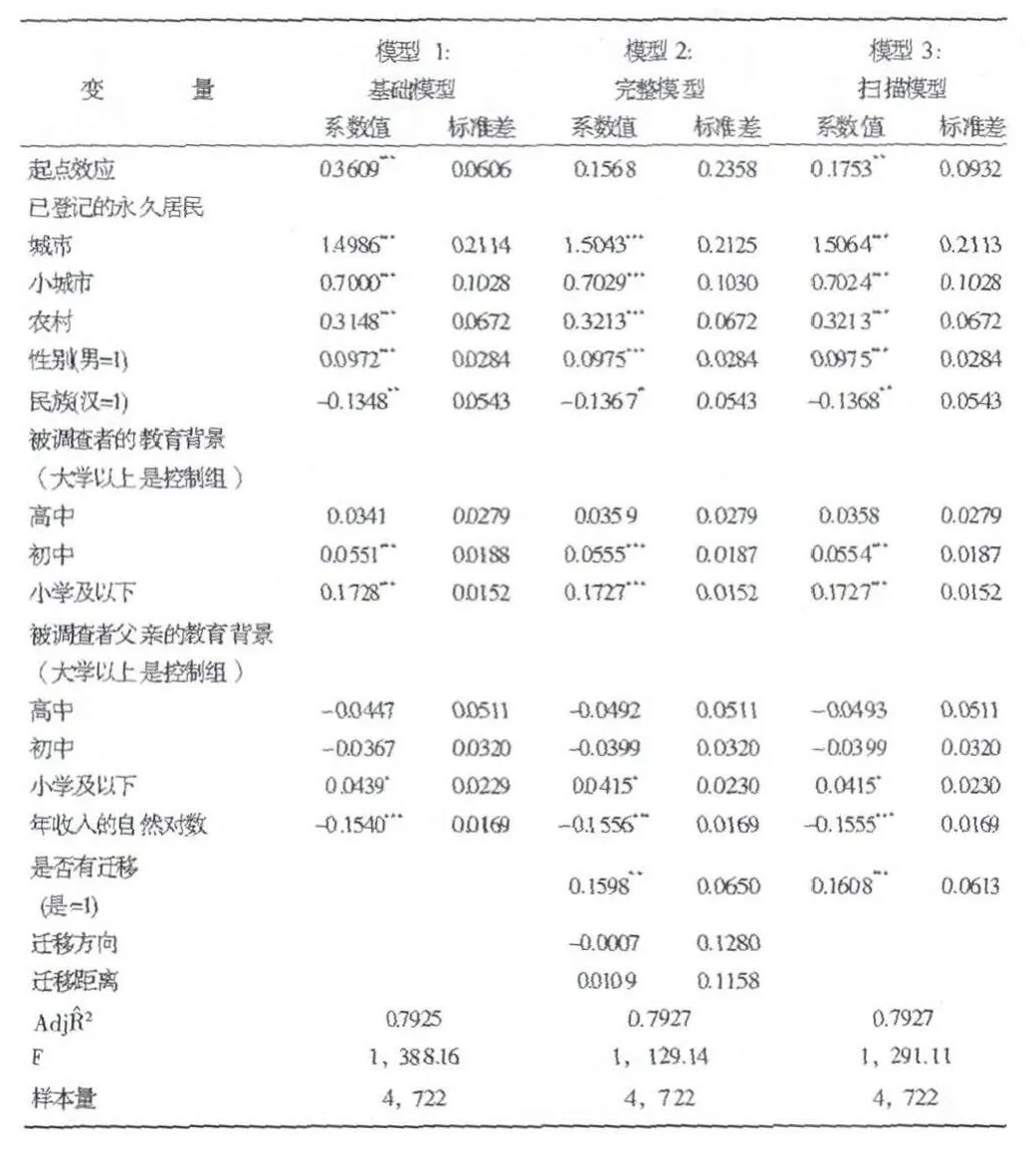

为了排除其他因素对于迁移和生育率的影响,这个研究通过对角线模型来多维度分析迁移人口和生育率的关系。模型1是以基础模型和控制变量为基础,同时迁移变量被排除;模型2中不显著的迁移作用被排除,模型3是扫描模型,分析数据结果见表4。

表4 迁移和生育的模型结果

考虑到表格4中的数据结果可以看出:首先,在所有的三个模型中,是小于0.5的,说明原有阶层影响生育率,但其影响并不如目标阶层。如果不考虑迁移作用(模型1),原有城市阶层对生育率的影响是1.498 6,并且原有小城市阶层的影响是0.700 0,同时原有农村阶层的影响是0.314 8。不同的社会阶层和生育率存在明显的不同的。具体来说,城市阶层的影响是最大的,接下来是小城市阶层,农村阶层最低。在模型1中,性别、民族和被调查者教育程度背景也对生育率产生显著影响。相比接受高等教育的人群(大学文化及以上),高中教育人群的生育率是0.034 1,初中教育程度是0.055 1,小学及以下是0.172 8。明显地,初中教育人群和小学文化以下人群的生育率系数是显著的并高于那些高学历的人群,说明文化素质已经成为影响生育率的重要因素。另一方面,人们受到的教育程度越高,受到传统观点的影响越小,越倾向于晚结婚和简短持续时间,因此生育率就会低;另一方面,受到高等教育的人群一般享受良好的生活环境并且在孩子方面要求质量比数量高,所以相比于生很多孩子增加沉重的负担,他们宁愿在教育上更多投资。因此,这些高学历人群能提供更好的生活环境和教育给他们的孩子,这促进了孩子的健康成长和教育。如果被调查者的父亲是一个小学文化或者更差的,被调查者的生育率会因为较强的生育观念而受到较大的影响。同时,收入也显著地影响着生育率。随着收入的增加,生育率会降低。控制变量基本上由以前的研究结果组成。在一个家庭中,相比女性,男性传宗接代的观念更强,这反映了男性对有儿子的强烈要求,因此生育率就较高。此外,比较汉族来说,少数民族的出生率较高。迁移作用在模型2和3中被介绍。是否存在社会迁移显著地影响生育率。结合表3和表4短距离向上迁移不但不会降低生育率反而会提高它。例如,从小城市向城市的人群的生育率明显提升(从1.434 8到1.5612)。长途向上迁移会降低生育率0.2713(=2.0724-1.8011)向上迁移,长途向下迁移则增加生育率0.9862(=2.25-1.2638)。因此,基本的研究假设是合理的在长途迁移和短途迁移方面。

考虑到对角线模型的结果,如果考虑迁移对生育率的影响,社会阶层的不同也应被考虑。社会阶层的不同主要表现在两个方面:原有阶层(14周岁之前)和目标阶层。尽管数据结果显示原有阶层对生育率的影响不如目标阶层,但数据影响依然显著,这样原有阶层的影响不能被忽视。根据从原有阶层到目标阶层的迁移过程,迁移对生育率的影响会被继续分析。迁移是否对生育率具有显著影响,但这一行为的机制是很复杂的。首先,不同社会阶层在迁移前后生育率发生了变化,同时不同的分析和广度也存在变化;其次,短途向上(向下)和长途向上(向下)迁移对生育率也有不同的影响。具体来说,短途向上迁移更可能提高生育率,长途向下迁移对生育率的影响相比长途向上迁移有更大影响。

(二)不同地区迁移人口的生育率

为研究地区差异,被研究所包括的28个省、直辖市以及城市被分为东部、西部和中部,并且对角线模型被分别建立在三个地区,同时也研究迁移和地区生育率的关系。三个地区的研究结果见表5、表6和表7。

考虑到三个地区影响生育率的因素基本上与国情相同。因此在这三个地区,年均收入和生育率被地连接在一起,说明了收入提高限制了生育率,也就是说,收入的提高会限制生育率在经济发达东部地区同样也在西部和中部地区。同时,相比国情,三个地区特色也应被考虑。

第一,性别对生育率的影响在东西部并不显著,但在中部地区显得显著,说明在最发达和最不发达地区男性和女性并不存在显著不同,但在中部地区这一差异显得比较显著。

第二,在中部地区η>0.5,说明就地区而言,中部地区原有社会阶层对它们的生育率更具影响。在中部地区,迁移对生育率的影响并不显著,这也反映在表6的模型中,例如不管是迁移方向,还是迁移的距离对生育率不具有显著影响。

第三,在东西部地区,η<0.5,说明东西部地区目标阶层对生育率比原有阶层具有更大的影响。尽管存在迁移对生育率的显著影响,但迁移的方向和距离的影响是不显著,说明这个情况和国情基本相同,并且迁移对生育率影响的机制是复杂的。

四、结语

利用CGSS2008的数据,本文将社会划分为城市阶层、小城市阶层和农村阶层,建立3*3流动表格,理解性地分析长期迁移方向、距离和地区对生育率的影响,同时也检测了社会化假设、适应假设和选择性假设的解释力。

研究表明长期迁移的方向、距离和地区对生育率有不同的影响。短距离的向上迁徙可能增加生育率,而长距离的向下迁徙也可能显著地增加生育率,同时,长距离的向上迁徙将生育率限制在了一定水平。考虑到地区差异,这一研究基于中国国情分析了东中西部地区迁移对生育的影响。东部地区在经济发展,经济力量和城市化的程度最高,其次是中部,西部地区较为落后。结果显示,在东西部地区目标阶层对生育率的影响比原有阶层更大;同时在中部地区原有阶层的影响更为大,说明在最发达和最不发达地区目标阶层对生育的影响更为显著,在发展中等程度的地区原有阶层对生育的影响较大。在后者中,主要原因是随着社会经济地位的变化,迁移人口的生活条件发生了巨大的变化。就生育和迁移的关系而言,长距离的社会迁移一般会对城乡迁移人口的生育倾向和行为造成影响。这一研究发现,在向上迁移人群中,例如城乡迁移,迁移人口的生育率会下降,同时向下迁移中,例如城市向乡村迁移,生育率显著提高。这是由适应假设组成,这一假设认为迁移人口的生育行为会逐渐和原住民一致。考虑到迁移人口生育率是否受到目标阶层和原有阶层的影响,引入了被调查者的父亲教育程度这一变量,还有东中西部地区的差异,并且发现社会化假设具有一定解释力;父亲的教育背景对生育率具有重要影响力,父亲的教育程度越低,被调查者受到传统生育观念的影响程度越高,就越倾向于生更多的孩子。研究结果也证明在中部地区,例如经济发展程度中等的地区,生育率受到原有阶层的影响更为显著。另外,研究也发现在社会经济地位和生育率之间具有一个连续稳定的关系。享受优势的人群通常表现出低生育率,同时社会经济地位处于劣势的人群表现出高生育率。收入能反映一个人的消费水平、居住条件、营养情况和享受医疗的条件,所以高收入人群保证了更好的生活条件,同时相比数量,他们对于孩子的质量要求更高。因此,他们会增加对孩子的教育投资,并且高收入群体的生育率相对较低。教育背景考量了一个人接触社会经济资源的能力。受到越高教育的人,受传统影响的程度越低,他们会推迟结婚并具有较低的生育率。因为中国国情,迁移通常是享受高社会经济地位,高收入,受到高等教育的人群。因此,迁移人群是一个具有一定生育率特征的人群,说明选择理论在中国具有一定影响并更好地解释了向上迁移的迁移。城乡迁移为了找工作参与了向上迁移,并面临着许多不利的条件,因此他们必须努力工作和限制生育行为。因此,结论就是迁移对生育率具有显著影响,这种行为的解释机制是复杂的,并受到许多因素的影响。

[1]陈再华,孙议政.市场经济下生育机制探析[J].人口与经济,1993(4):39-41.

[2]黄洪琳,刘锁群.文化适应——研究流动人口生育行为的新视角[J].社会科学,2004(5):74-78.

[3]田心源.人口流动·婚孕·生育转变[J].中国人口科学,1990(4):14-23.

[4]Blau,Duncan.The American Occupational Structure[M].New work:The Free Press,1967.

[5]Chen W.,Wu.L.L.China's Low Fertility and Its Determinants[J].Population Research,2006,30(1):13-20.

[6]Clifford,Heath.Journal of the Royal Statistical Society.Series A (Statistics in Society)[J].Royal Statistical Society,1993,156(1):51-61.

[7]De Q.H.,Gustafsso B.China's Lesser Known Migrant[J].Economic research,2007(4):137-148.

[8] Dribe M.,Bavel J.V.,Campbell C.Social mobility and demographic behavior:Long term perspectives[J].Demographic Research,2012,26(8):173-190.

[9]Duan.C.R,et al.Nine Trends in China's Floating Population since Reform and Opening Up[J].Population Research,2008(6):30-43.

[10]Dudley L.poston Jr.oLi Zhang.Ecological analyses of permanent and temporary migration streams in china in the 1990s[J].Population Research and Policy Review,2008(27):689-712.

[11]GoldberD.The Fertility of Two-Generation Urbanites[J].Population Studies,1959,12(3):214-222.

[12]Goldberg D.Another Look at the Indianapolis Fertility Data[J].The Milbank Memorial Fund Quarterly,1960,38(1):23-36.

[13]Goldstein A.,M.White,et al.Migration,fertility,and state policy in Hubei Province,China[J].Demography,1997,34(4):481-491.

[14] Goldstein S.,Goldstein A.Permanent and Temporary Migration Differentials in China.East-West Center,Honolulu,1991.

[15]Kam Wing Chan.The Household Registration System and Migrant Labor in China:Notes on a Debate[J].Population and development review,2010,36(2):357-364.

[16]Macisco J.J.,Bouvier L.F.,Weller R.H.The effect of labor force participation on the relation between migration status and fertility in San Juan,Puerto Rico[J].Milbank Memorial Fund Quarterly,1970,48(1):51-70.

[17]Omondi C.,Ayiemba E.H.O.Migration and fertility relationship:A case study of Kenya[J].African Population Studies,2003,18 (1):97-113.

[18]Sobel.Myopic Solutions of Markov Decision Processes and Stochastic Games [J].Operations Research,1981,29 (5):995-1009.

[19]White M.J.,Liang Z.The effect of immigration on the internal migration of the native-born population[J].Population Research and Policy Review,1998,17(2):141-166.

[20]WuX.,Donald J.The House hold Registration System and Social Stratification in China:1955-1996[J].Demography,2004,41(2):363-384.

[21]Yanjie Bian.Chinese Social Stratification and Social Mobility[J].Annual Review of Sociology,2002,28:91-116.

[22]You,Helen Xiuhong,Dudley L.Poston,Jr.Are Floating Migrants in China 'Childbearing Guerillas':An Analysis of Floating Migration and Fertility[J].Asia and Pacific Migration Journal,