品管圈在围手术期促进正常体温管理中的应用*

唐 鲁,郭志红,王 飞

手术时的低体温通常分为两种,有计划的低体温和围术期低体温。有计划的低体温常用于一些大手术,在低灌注的情况下降低机体代谢和保护重要脏器[1]。围术期低体温是手术期间常见的并发症,指在手术中非计划性的、对机体有害的低体温。人体正常核心温度为 36.5~37.5℃。 围术期低体温,定义为核心温度低于36℃,或体温测量值正常但有寒战,竖毛,毛细血管收缩等主观感受也可被认为是低体温[2]。

手术患者的低体温将影响手术患者的安全和康复[3],围手术期低体温对患者产生的不良影响包括寒战、耗氧量增加、代谢异常、凝血障碍、术中出血量增多、心功能异常、心室颤动甚至死亡[4]。预防意外围术期低体温已被视为评价一个国家外科手术切口感染的防治质量的一个重要指标[5]。有效预防围麻醉期低体温是围手术期护理的一个重要内容[6]。

品管圈(quality control circle,QCC)是由相同、相近或互补性质工作场所的人们自动自发组成数人一圈的活动团队,通过全体合作、集思广益,按照一定的活动程序,灵活应用科学统计工具及品管手法,来解决工作现场管理、文化等方面所发生的问题及课题[7]。品管圈工作模式正广泛应用到护理行业,成为深化护理质量管理的有效途径。本文中就“品管圈”工作模式在围手术期促进正常体温管理中的应用进行研究,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 成立品管圈 笔者所在科于2013年5月成立了品管圈,小组成员共36名,推选组长1名,辅导员1名(由护士长担任)。活动主题为“围手术期促进正常体温管理,提供安全与舒适的护理”。品管圈活动按PDCA步骤,即确定主题、拟订活动计划、掌握现状、设定目标、解析、拟订对策、对策实施与检讨、效果确认、标准化、检讨和改进,共10个步骤进行。

1.2 分析围手术期低体温发生原因 采用文献回顾与焦点小组法,发现患者的心理因素、手术室温度过低、麻醉药物的影响、术中体腔开放与体腔冲洗、术中输液和输血、消毒液和湿布类的刺激、手术医护人员对术中保暖工作重视不够、执行不到位等均可引起围手术期低体温[8]。此外,围手术期低体温的危险因素包括老年、女性、手术时间及手术方式、手术室温度、恶病质、基础情况、大量补液、冷的灌洗液、全身麻醉和局部麻醉等[9]。

1.3 设定目标并制定管理措施 文献分析发现,尽管围手术期体温过低的现象引起越来越多的关注,但是临床实践中缺乏有力的执行依据。美国围麻醉护理协会 (americansociety of perianethesia nurse,ASPAN)遵循循证医学研究方法于2009-04-19颁布《围麻醉期促进正常体温的临床循证指南(第二版)》)[10]。 该指南旨在为广大临床医务工作者提供循证、实用、可行的围手术期体温管理方法。品管圈小组讨论后决定以该指南为依据,结合国内外相关研究,实施并修订围手术期术前、术中、术后的促进正常体温管理流程,进行患者麻醉期体温控制的规范化管理。

1.3.1 术前患者体温管理流程 ①评估。包括评估围手术期低体温的危险因素;患者入院时测量体温;确定患者的温度舒适水平;评估体温过低的症状和体征;记录并与麻醉手术人员沟通低体温危险因素评估结果[4]。②干预。主要措施有实施被动保暖措施[5],维持室温不低于24℃,考虑预热以避免术中 /术后体温过低[6];低体温患者实施主动升温[11]。③术前预期结果。患者感觉温度舒适。非急诊患者入手术室前体温正常,急诊患者适时尽快恢复体温。

1.3.2 术中患者体温管理流程 ①评估。明确患者围术期低体温的危险因素;常规术中密切监测体温变化;评估是否有体温过低的症状和体征;确定患者的温度舒适水平;记录并与麻醉手术人员沟通低体温危险因素评估结果。②干预。对于所有患者都应做到减少皮肤的暴露面积、采取被动保暖措施、维持室温在20~25℃[9];对于麻醉时间预计超过30 min的患者,术前体温过低的患者,有体温过低的风险或并发症危险性增加的患者,应强制升高室温[12,13]。③术中预期结果。患者离开手术室时体温正常。

1.3.3 术后患者体温管理流程 ①评估。确定围手术期体温过低的危险因素,记录并与护理团队沟通低体温危险因素评估结果。患者入麻醉复苏室时测量体温,明确患者的体温舒适度水平,评估是否有体温过低的症状和体征。②干预。若患者体温正常,提高体温舒适水平,实施被动保温措施,维持室温不低于24℃;入院、转出以及其他必要的情况下,评估患者的体温舒适度水平,观察是否有体温过低的症状和体征并采取推荐措施;出院时对患者及其家属进行维持正常体温方法的宣教[14]。③术后预期结果。患者从麻醉复苏室转出时体温正常,患者表述温度舒适。

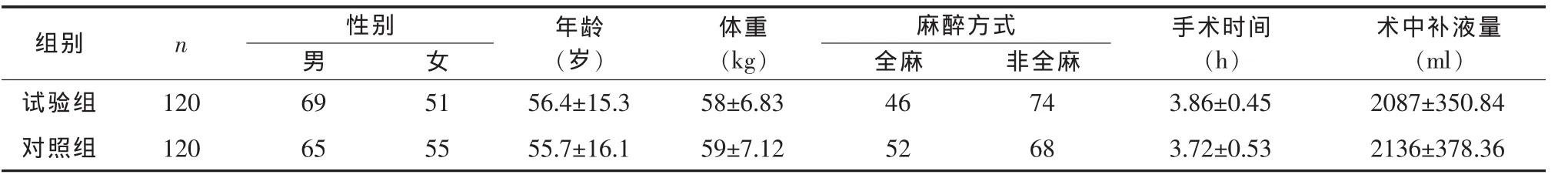

1.4 试验对象的一般资料 选取2013年6月—8月住院并接受手术治疗的患者,将其随机分为对照组和试验组。纳入标准:非计划性低体温手术患者;具备清晰、正确的语言表达能力;自愿参加研究且签署知情同意书。排除标准:体外循环等计划性低体温手术患者;年龄≥80岁或病情危重者。两组患者的性别、年龄、体重、麻醉方式、手术时间、术中补液量经比较均无显著差异(P>0.05),具有可比性,详见表1。

表1 两组患者一般情况比较

1.5 试验方法 对照组采取基本的保温措施进行常规的护理干预,如调节房间温度、覆盖布敷料、对输入液体进行加温等,并对低体温进行对症处理。试验组以《围麻醉期促进正常体温的临床循证指南(第二版)》为依据,对围手术期促进正常体温管理进行流程化、标准化、细节化操作,并针对每位患者的实际情况进行调整,以使其更具针对性,使每位患者均得到最佳的护理。过程中采用品管圈工作模式,护理质量控制小组定期进行综合情况的评估,反馈与修订护理目标与实施措施。后将两组患者不同时段(麻醉前、麻醉后手术前、术中、手术结束时)体温情况、不良反应发生率、失血量、术后拔管时间进行对比。

1.6 数据处理 选用SPSS 17.0统计软件,计量资料进行t检验,计数资料进行卡方检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

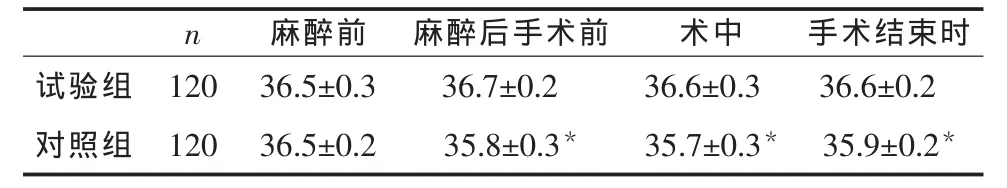

2.1 两组患者不同时段体温情况 结果显示两组患者麻醉后手术前、术中、手术结束时体温异均有统计学意义(P<0.05)。 见表 2。

表2 两组患者不同时间点鼻咽温比较(℃)

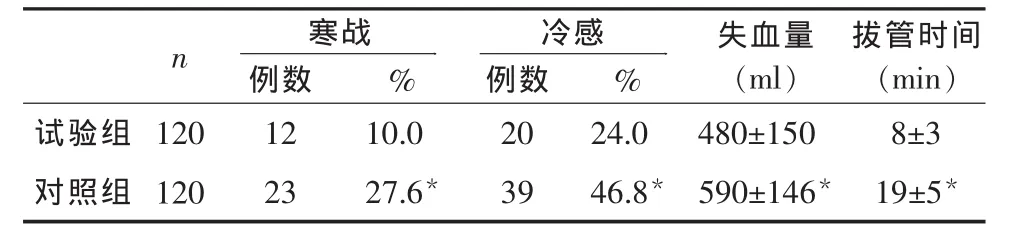

2.2 两组患者不良反应发生、失血量、术后拔管时间情况 结果显示各项指标异均有统计学意义(P<0.05)。 见表 3。

表3 两组患者不良反应发生率、失血量、术后拔管时间情况

3 讨 论

围手术期正常体温的维持对于老年手术患者以及行大手术患者的安全和舒适至关重要。低体温并发症消耗的医疗费用远远超过为促进正常体温所采取的各种耗材费用。为了有效预防围手术期低血压,应当有规范、有效、标准化的操作流程可依据。

3.1 “品管圈”工作模式适用于围手术期促进正常体温管理中的应用研究 品管圈活动近年来在护理管理中的应用越来越广泛。应用“品管圈”工作模式进行围手术期促进正常体温管理,集思广益,规范了体温管理的操作程流,提高了护理服务质量。同时,品管圈活动提高了参与人员的团队精神,增强了护士参与护理管理的意识和工作满足感[15],发挥了护士的积极性、主动性、创造性。而护士高度的责任心、工作热情、对患者围手术期体温的重视和有效管理得到了医师的肯定和赞同,提高了手术医师、麻醉医师对手术室护士工作的满意度。

3.2 分阶段、标准化的流程管理提高了对围手术期低体温的防治 本研究中品管圈小组通过分析围手术期低体温的发生原因,临床验证并修订《围麻醉期促进正常体温的临床循证指南(第二版)》规定的围手术期术前、术中、术后的促进正常体温管理流程且试验组效果良好,有望为我国患者围手术期体温控制的规范化、流程化管理提供依据。

3.3 预热是有效的预防围手术期体温过低的方法整个手术过程包括术前、术中及术后均有必要采取保温措施,而且术中低体温应该预防重于治疗。研究表明,患者围手术期体温过低很大程度上由于体温从内部中枢到外周的再分配,而且体温的大幅度下降多发生在手术的第1小时内[16]。而且术中或术后体温再次分配引起的体温过低是难以处理的,因为体表复温需要一定的时间才能达到身体中枢区域。所以预热是有效的预防围手术期体温过低的方法[10]。本研究中试验组术前30 min通过采用充气升温毯、升高室温等给予预热,结果显示试验组较对照组体温控制好,预热是降低围手术期低体温不良反应发生率、减少失血量、缩短术后拔管时间的有效措施。

[1]田利利,王文芳,李晋芳.围术期病人低体温原因分析及护理[J].家庭护士,2008,6(5B):1280.

[2] Kiekkas,PKarga M.Prewarming:Preventing intraoperative hypothermia[J].British Journal of Perioperative Nursing,2005,5(10):444-451.

[3] AORN Recommended Practices Committee.Recom ended practices for the prevention of unplanned perioperative hypothermia[J].AORN J, 2007,85(5):972-974,976-984,986-988.

[4]陶一帆.围术期低体温及其最新研究进展[J].中国微创外科杂志,2011,11(4):312-314.

[5] Hooper VD.Adoption of the ASPAN Clinical Guideline for the Prevention of Unplanned Perioperative Hypothermia:A Data Collection Tool[J].J Perianesth Nurs,2006,21(2):177-185.

[6]钱 赟.术中低体温的发生及护理进展[J].当代护士,2010,11(学术版):1-4.

[7]刘庭芳,刘 勇.中国医院品管圈操作手册[M].北京:人民卫生出版社,2011:1-3.

[8]张 凡.围手术期低体温的原因分析及干预措施[J].当代护士,2012,4(2):160-161.

[9]李 斌,张惠平,杨 莘,等.充气预热在预防病人术中、术后低体温中的应用[J].护理研究,2009,23(5C):1374-1375.

[10]郭志红,王 飞,李玉香,等.围麻醉期促进正常体温管理流程研究的介绍[J].山东医药,2013,53(20):97-98.

[11] American Society of PeriAnesthesia Nurses.ASPAN’s Evidence-Based Clinical Practice Guideline for the Promotion of Perioperative Normothermia: Second Edition[J].Journal of Peri Anesthesia Nursing, 2010,25( 6): 346-365.

[12] Leslie K,Sessler DI.Perioperative hypothermia in the highrisk surgical patient[J].Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology,2003,17(5):485-498.

[13]李一美,林晓秋,张丽萍,等.极低出生体重儿入室低体温的影响因素分析[J].中华现代护理杂志,2013,19(23):2756-2760.

[14] Aston J,Shi E,Bullot H,et al.Qualitative evaluation of regular morning meetings aimed at improving interdisciplinary comm-unication and patient outcomes[J].International Journal of Nursing Practice,2005,11(2):206-213.

[15]杨 艳,张莉国.品质圈活动在提高小静脉穿刺一针成功率中的应用[J].护士进修杂志,2008,23(2):110-111.

[16] Fetzer SJ,Lawrence A.Tympanic membrane versus temporal artery temperatures of adult perianesthesia patients[J].J Perianesth Nurs,2008,23(2):230-236.