廊坊市21世纪初期水资源供需状况分析

□王 晔

廊坊市位于大北京经济圈的腹地,国土面积6429km2,进入21世纪以来全市经济社会得到持续发展,全市人口和国民经济总产值分别由2000年的389.2万人和328.9亿元,增加到2010年的435.9万人和1351亿元。然而,经济社会发展是要靠水资源来支撑的,适时分析廊坊市水资源及其开发利用情况,摸清水资源变化态势,掌握开发利用状况和存在的主要问题,对合理开发利用水资源,支撑经济社会可持续发展,具有重要的现实意义。

1.水资源及变化分析

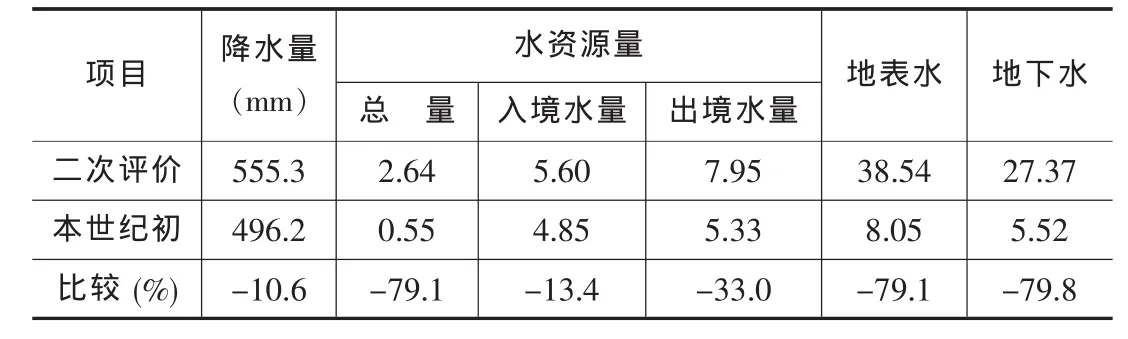

本世纪初(2001~2010 年),全市年平均降水量496.2mm,比二次水资源评价成果(1956~2000年系列)多年平均降水量 555.3mm,减少 10.6%,年均水资源总量则从7.95亿m3减小到5.33亿m3,减少33.0%。其中,地表水资源减少79.1%,其原因主要是用水量的急剧增加,增加了下垫面的蒸发消耗。同样的原因也形成了入、出境水量大幅度减少(见表1)。值得提出的是,2008年全市平均降水量593.7mm,比二次评价成果多7%,但地表水资源量也仅有1.6亿m3,比二次评价成果少 39%,由此说明现状情况下,即使降水达到平水年份形成的水资源量也比过去显著减小。

2.用水量及趋势分析

本世纪初,廊坊市年均总用水量为10.50亿m3,变化总体较小。其中,农业年均用水量7.76亿m3,占年均总用水量的74%,年纪变化总体呈减少趋势;工业年均用水量1.20亿m3,成稳定状态;城市公共年均用水量0.256亿m3、居民生活年用水量1.20亿m3、生态用水量0.075亿m3,均成略增加趋势。

表1 廊坊市21世纪初水资源及与二次评价成果比较m3单位:亿

3.水资源供需平衡分析

本世纪初,廊坊市年平均水资源总量为5.33亿 m3,其中地表水资源量0.55亿m3,地下水资源量4.85亿m3。多年平均用水量10.50亿m3,其中,1.16亿m3由地表水供给,占用水量的11%,9.34亿 m3由地下水供给,占89%。供需相比,地表水相差0.61亿m3,由入境水量补充;地下水相差4.49亿m3,全部靠超采地下水维持。

4.引发问题与分析

本世纪初,尽管当地水行政主管部门抓节水力度较大,但因水资源供需相差较大,所形成的水生态问题依然严重。

4.1 地下水水位持续下降

由于年均地下水超采量近于年均地下资源量,致使地下水位逐年下降。全市平均地下水位埋深2010年比2011年增加3.0m,局部漏斗区大于5m。超采区面积2434km2,占全市总面积的38%。

4.2 河流生态环境恶化

受入境水量骤减和本市用水增加双重影响,境内河流生态环境一直未得到改善,永定河、大清河一直呈常年干涸状态,北三河虽常年有水,但主要为上游入境和境内城镇排水,多为劣质水质,不能满足水功能区要求。

4.3 城镇生态用水匮乏

因水资源紧缺,有限的水量主要为生活和生产用水所挤占,本世纪初年均城镇生态供水只有750万m3且主要为再生水。参照同等城市和有关标准估算,廊坊市城镇生态用水至少应在2100万m3/a。生态用水匮乏严重影响和制约着城镇生态环境的改善。

5.对策与建议

廊坊市与海河流域其它地方一样同属资源型缺水,为实现以有限的水资源支撑经济社会永续发展,重点应抓好开源、节水和管理等环节。

5.1 用足用好外来水

按本世纪初水资源供需状况分析,廊坊市用水缺口大体在5.5亿m3/a左右。目前可实现或可供利用的外来水,一是引江分配水量2.58亿m3/a,二是引黄河水 (已具备年引1亿m3的能力),三是北三河过境水(年过境水量近5亿m3)。应通过修建工程措施和资源优化配置等措施,最大限度开发利用好。

5.2 加大节水力度

要在总结以往节水经验的基础上,进一步加大节水力度。在工业方面要积极改进生产工艺、生产方法及所用设备,在农业方面要大力推广喷灌、滴灌等节水措施,在生活方面要普及应用节水器具,最大限度减少消耗水节约水资源。

5.3 进一步加强水资源管理

要在宣传、提高公众水资源意识和节水意识的同时,通过水价改革、水权转让、水资源优化配置、水资源监控和“三条红线”考核等措施,实施最严格水资源管理制度,管好用好水资源,保护好水环境,实现经济、社会、环境和谐发展。□