“暴徒”与“英雄”——共和国历史上的两次群众运动

文/黄波粼 谭芳

回顾1978年以前的中华人民共和国史,发现群体为了信仰、观念和只言片语,能够将个人利益让位于集体利益,甚至勇敢面对死亡,这使任何人都无法不被这种情感所震撼。然而当看到群体运动中各种冲动、偏执、专横、斗争与极度混乱时又不得不感到一种悲哀。中华人民共和国史上曾发生过多次大规模的群众运动,其中红卫兵运动和知识青年上山下乡运动非常有代表性,对于我们这些后革命年代成长起来的年轻人来说,这些历史记忆还能给我们提供值得思考的思想资源。

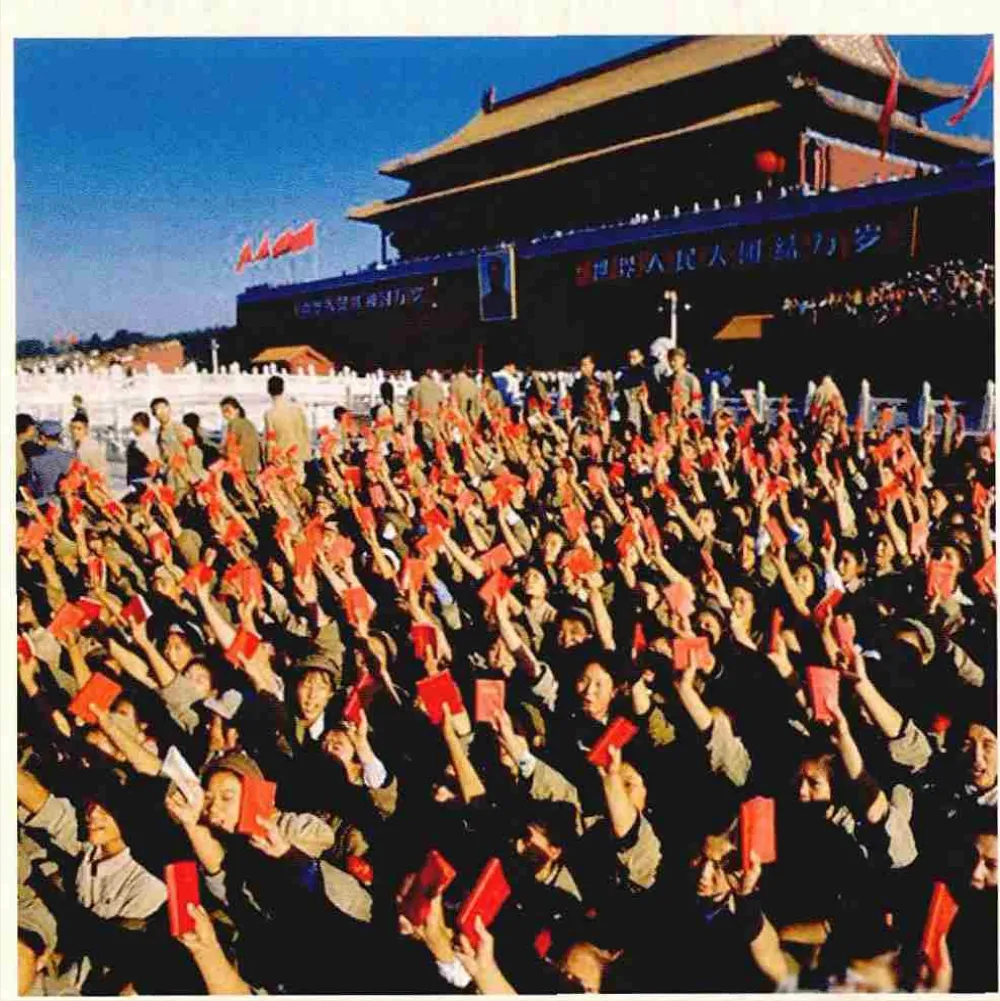

红卫兵运动

红卫兵意为“毛主席的红色卫兵”,从它的理念中我们似乎隐约可以觉察出它的潜在危险——卫兵们对毛泽东的狂热崇拜,对革命运动的极度热情以及带有暴力性质的攻击手段。参加运动的红卫兵多由“那些诞生在新中国,生长在红旗下,无比热爱党、热爱社会主义”的中学生们所构成,年轻人的理想主义以及一种响应国家领袖号召之兴奋感赋予他们前所未有的强大力量,他们心中充满激情,没有人会否认这种热情,但是在方向错误的情况下,它所带来的后果却是极其严重的。

但也有研究显示有些红卫兵参加运动的动机可能另有其因。20世纪60年代国家的经济严重衰退,就业机会的减少以及削减预算的政策使得高中和大学的招生额急剧下降,大批未能进入大学或者工厂的中学生被送到边疆和农村。这种向上发展机会不断减少,以及将永远迁徙到农村的实实在在的危险迫使学生们的关心都集中到向上发展的标准中。然而,在强调阶级斗争的年代,学习成绩显得并不那么重要,起决定性作用的反而是家庭出身、政治表现。这种教育政策在学生中产生了严重的分裂和抱怨。那些处于不利地位、遭受不平等待遇的学生可能更希望借此机会表达其对党的机构的情绪或者忠诚。

不管是出于革命理想主义还是宣泄情绪,在“反封、反资、反修”等“革命旗帜”下,红卫兵开展了轰轰烈烈的主要以“破四旧”“大串联”“抄家”“批斗”等为内容的群众运动。破“四旧”是从给街道、机关等一系列公共设施起名开始的,并且肆无忌惮地对文物、遗址进行破坏,焚烧书画、戏装等,淋漓尽致地表现了一种愚昧无知与历史虚无主义。为交流革命经验以及扩大影响范围,轰轰烈烈的“大串联”活动在“中央文革”的支持下开展起来了。由于大串联的形式是凭借红卫兵组织的介绍信或学生证免费乘坐火车、轮船等交通工具,给交通带来了严重的超载与混乱。也许是觉得对物的毁灭还不够,红卫兵们针对知识分子、党委干部的人身攻击、人格羞辱、乱扣帽子、暴力逼供等行为更是不胜枚举。那么为什么红卫兵在运动中会如此狂热呢?

首先群众运动这种形式本身就含有极大的隐患。勒庞在《乌合之众》里指出,个人是按照刺激因素作出自己的行为,处于独立的个人意志和意识是清晰的,而群体中的个人丧失了理性,因而不会对冲动行为作出约束。但事实上,个人也时常作出冲动的行为,所以关键似乎不在于是独立还是群体,而是其本身的理性发达程度,只有理性的人才拥有持续性的怀疑精神与思想的独立意识,才会对其行为所带来的后果进行全面考虑。显然,红卫兵们的理性是很不成熟的。当时的人们绝对相信,党中央和毛主席是根本不会冤枉一个好人,也坚决不会放过任何一个坏人,正是在这种绝对相信下,而且必须绝对相信的情况下,判断是非成为了一种被垄断了的权力,而非人人享有的权利,任何质疑精神是被禁止而非提倡的。同时,理性的不成熟并不意味着理智的丧失。因为理智不含有价值判断,它只在本能的驱动下算计利害关系从而帮助人们作出最为利己的选择。人们在群体中时刻能够感受到一股巨大的压力,这种压力告诉我们,群体就是法律,群体就是道德,群体就是正义。因此,与其说人们的顺从是因为他们丧失了思考力,不如说是出于一种不认同即是背叛的恐惧,是出于自保的理智的选择。梁晓声在《一个红卫兵的自白》中袒露了自己当时的考量——“不闹革命将来革命成功我不会有好的鉴定。好鉴定是非常非常重要的!无论对于升学还是找工作,它都是非常非常重要的!”因为涉及利益,因为攸关性命,在投机与恐惧的怂恿下,狂热也许是一种最为有利的选择。

红卫兵运动。

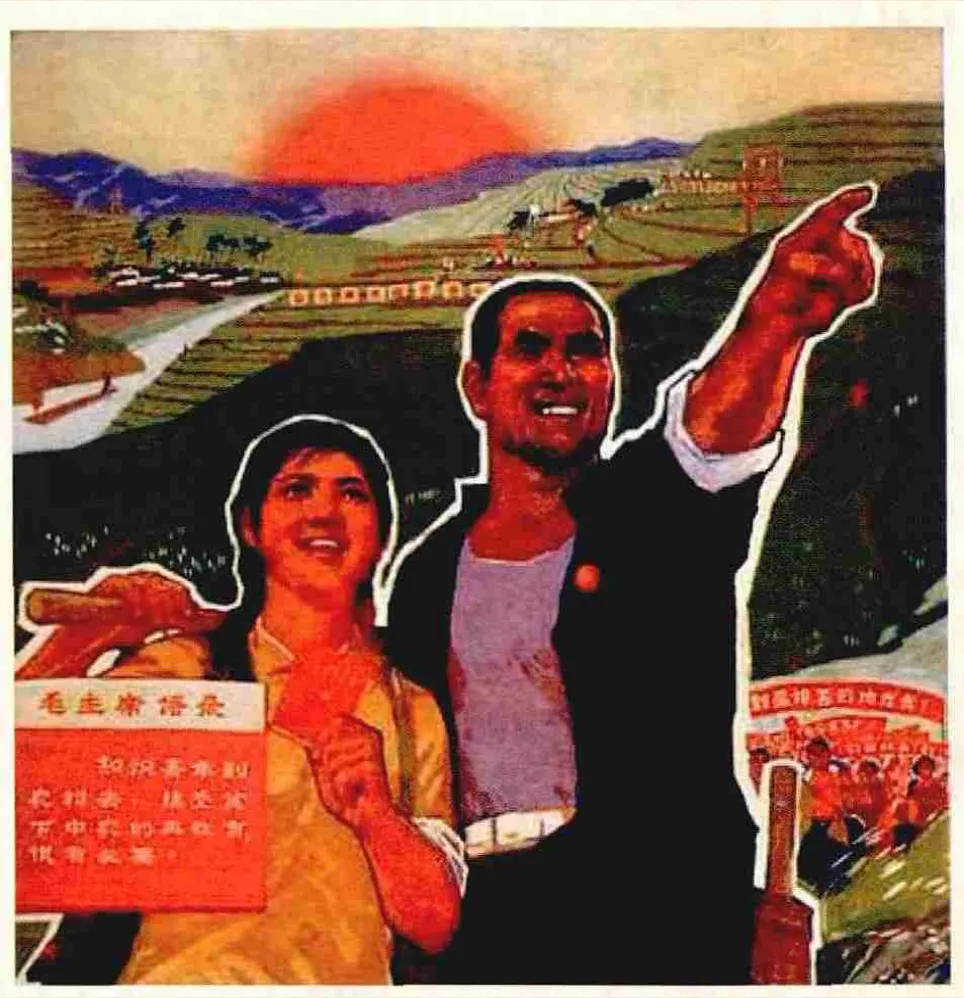

知识青年上山下乡运动。

为什么在红卫兵运动中“揪辫子”“扣帽子”等无知暴力的行为普遍存在?它们的内在逻辑是什么?我们认为,在群体中,人们是用形象来思考的,而形象本身,会建立起与它毫无关系的一系列形象。所以当群体中的某个人对真相进行第一次歪曲,就会构成传染性暗示的起点。暗示的信息经群体无意识轻信的哈哈镜的放大,呈弥散效应迅速传递开来。在红卫兵运动中的“闪电式批斗”就是这么一种情况——由一个人突然发起的,由无数“革命群”即兴参加推波助澜。这种模式的可怕之处在于它立足于人的根本的弱点——在遭受到突然的“袭击”时人的意识会出现短暂的空白,那种犹如“被十二万伏的高压击中”的眩晕感——这时任何脸色灰白、手脚无措、全身颤抖的行为又被顺理成章地当作是心虚的表现——于是人们更加认定自己的判断是正确的了,在这“先验”的逻辑下,任何事实都可以被当作证据,因为他们永远只能看到他们认为应该看到的或者是希望看到的东西。在文革中,中国人这种发现“问题”的敏锐就是建立在这样一种神奇的逻辑下,人人都具有这样的特异功能,因为他们身兼数职,既是举报者又是审判者还是执行者。于是“公审”实现的可能并不是公平正义,而是宣泄私人恩怨的助推手。当然,这种私人恩怨并不局限于在实际交往中产生的过节,很有可能只是出于简单的“看不惯”。那些被当作批判对象的人可能并非罪大恶极,而是仅仅因为他们比其他人更为出众,而嫉妒是一种近乎本能的恶习。以为将那些有才华的男人和漂亮的女人,那些专家、教授、学者、作家、诗人、艺术家等打翻在地并踏上一只脚,就摆脱了自己的卑微无能,那种残忍、短暂又巨大的力量可以使他们的妒忌心理得到空前的安慰。雨果曾经说过这样的话——“群众有等候观赏公开行刑的习惯”。那些长时期停留在原始的无知状态里,停留在道德与智力的幼稚阶段的人们,对权利、尊严的无意识使“真理”成为杀戮而不是拯救的工具,所以他们才会振臂高呼“打倒”这个,“揪出”那个,“火烧”某某,“油炸”谁谁,对他们来说怜悯是一件罕见物,看到他人遭受酷刑的悲惨景象反而是一桩乐趣。

红卫兵运动的分歧与自我反省

虽然社会心理学对群体的定义是在群体活动中有着区别于其他群体的态度、价值、行为方式,但同时,群体还具有动态性与层次性,在运动中发生的各种难以预见的情况也可以使得一个大群体分裂为许多小群体,在红卫兵运动中就存在着明显的“派系斗争”,使得这一运动显得更为混乱不堪。实际上从一开始,红卫兵就染上了严重的山头主义,他们对文化大革命的首要目标的确认存在重大分歧。主要分裂为“保皇派”与“造反派”——那些干部或者军人家庭出身的学生通常主张缓和对党的机构的批评,其锋芒更多地指向资产阶级知识分子,而来自资产阶级家庭的学生把文化大革命视为一个机会,一种发泄不满的机会以及摆脱因阶级出身遭受歧视的机会。在这个运动中最为激进的不是根正苗红的无产阶级的代表,反而恰恰是资产阶级的代表,这显然违背了毛泽东的预想。同时随着红卫兵运动的发展,一些青年在目睹了运动中民主与法制的湮没、理性与道德的沉沦后,产生了极大的迷惘,盲从和热情之余,他们逐渐清醒,继而开始了反思与对抗,这其中以首都红卫兵“联合行动委员会”的抗争最为激烈,他们奔走在首都的大街小巷与激进分子进行辩论,宣传一些具有质疑精神的思想。然而“联动”成员的大胆反抗却深深激怒了正待扶摇直上的野心家,“中央文革”不仅反咬一口说“联动”是反革命组织,将他们描绘成一群腐化堕落穷凶极恶专搞打砸抢的暴徒,并且将他们关押进“红卫兵监狱”。在当时半步桥第一监狱里,有一座被称为“红卫兵监狱”的楼房,就是关押“联动”的所在地。

毛主席对红卫兵的态度

从红卫兵组织成立的初衷来看,当时清华大学附属中学的几名学生经常聚在一起讨论政治形势,他们提出“大树特树毛泽东思想的绝对权威”,并于5月29日秘密成立“红卫兵”组织,意为“毛主席的红色卫兵”,是保卫红色政权的卫兵,明确这一组织的目的是造修正主义的反,显然它的宗旨是非常符合毛泽东的兴趣的。所以即使在刚开始的时候,红卫兵组织并未得到合法身份,且被工作组认定为“搞地下活动,非法煽动群众,是非法的反革命活动”,并强行勒令其解散。但在八届十一中全会开幕的当天,毛泽东向全会印发了他给清华附中红卫兵的信,肯定了红卫兵“造反有理”以及支持他们的行动,使得红卫兵运动进入到了一个新的阶段,并成为文化大革命的主流。但是依靠年轻人来纯洁党的组织,批判党内出现的不良作风是不可靠的。首先,红卫兵运动偏离了毛泽东的目标。他认为红卫兵们将大部分精力用在“破四旧”等运动上是纠缠于次要问题无益于其“夺权”。其次,红卫兵运动朝着无知鲁莽和野蛮的方向也使得他大为犯难。他批评了那些强迫干部在接受批判时戴高帽、抹花脸和游街等武斗形式,并且下令限制红卫兵组织使用武力或暴力。红卫兵们对秩序的破坏所带来的混乱使得毛泽东最终不得不宣布用军队来接管,结束这一运动。并且对这一运动的过火行为提出了尖锐的批评——“将红卫兵运动的无政府主义和山头主义归于参加者的“小资产阶级世界观”,这也就有了后来的将数百万青年从城市迁往农村接受“再教育”的知识青年上山下乡运动。

知识青年上山下乡运动

群体会杀人放火,无恶不作,但在某些时候,群体也会做出极其崇高的献身、牺牲和不计名利的行为。如果说在红卫兵运动中我们更多看到的是恶毒残忍的一面,那么知识青年上山下乡运动更多地体现了群众无私奉献的一面。知青上山下乡,几乎与共和国同步成长,时间跨度大,涉及人数多。尽管第二次下乡运动是一个错误的举措,但是在两次下乡中,知青基本上都是积极主动、满腔热情地上山下乡,有的知青主动放弃升学、当兵、当工人等机会上山下乡,甚至出现了写血书、偷户口本报名、背着家长下乡等感人的事迹。这种热情也许是我们这代人所难以理解的。我们早已熟悉市场经济的规则,习惯于或者说更乐意于成为一个理性的人。理性人有趋利避害的本能,自我利益几乎是行动的唯一动机,但是自我利益不可能成为群体的强大动力。群体的强大在于其道德净化作用,而前提是这个群体本身是围绕一种崇高的目标而组织起来的。如果知青群体也受眼前利益的桎梏,那么就不会出现那段灿烂的历史了。正是知青群体的特点使得他们作出了种种无私的选择,究其原因我认为主要有以下几个方面:

首先,知青群体是在浓厚的理想主义、英雄主义与集体主义的教育氛围下成长起来的。“文化大革命”前十七年的教育十分注重对青年人的思想品德、理想信念的培养,他们对国家有主人翁的责任感,对自己有磨练意志的主动性以及实现自己人生价值的强烈愿望。当时许多知青响应党的号召,怀着建设社会主义新农村的决心与热情,为改变农村的落后面貌而战斗,他们改良作物品种、传播和推广农业机械和农业生产技术、兴修水利、搞农田基建等,为国家建设作出了自己的努力与贡献。也正是这些思想与品质使得知青在经历种种人生困厄和磨难时,能够以坚强的意志与命运抗争,而且面临恶劣的环境和精神的失落时不甘沉沦。

其次,对毛主席的个人崇拜使得中央的号召颇具影响能力。如勒庞所说,“追从权威是一种普遍的社会现象,偶像崇拜永远不会消亡,无论时代进步到何种程度,即使不再有圣坛与雕像存在,也会有新的形式来替代”,因为我们热衷于建构自己的神话。可以说毛泽东曾经在现代中国具有至高无上的绝对权威,这是举世公认的。他无与伦比的权威,既基于卓尔不群的过人能力,也基于其成功的革命实践与非凡的理论体系。如顾洪章在《中国知识青年上山下乡运动始末》说,毛泽东“既是一位睿智远虑、足智多谋而又气度恢宏、谈笑风生的政治家、革命家,又是运筹帷幄、决胜千里之外的军事家、战略家,还是一位读书破万卷、下笔如有神的理论家、哲人兼诗人”。这种既手握大权又富有超凡魅力的领袖毫无疑问成为了新时代的偶像。而毛泽东自中国革命以来就显示了他对发动群众的偏好与动员能力。在知识分子必须与工农结合的思想下,他曾发表过几次对知识青年上山下乡运动的最高指示,并且成为了这场运动的最富有宣传力的口号——“农村是一个广阔的天地,在那里是可以大有作为的。”“到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要。”正是这些口号激励着一批又一批知识青年投身到这场运动之中。

虽然在某种程度上来说,知青运动是国家在经济发展中的一种应急措施、一项社会实验甚至后来在阶级斗争引导下误入歧途,但是特殊的历史时代塑造了上山下乡知识青年这个特殊的群体,他们日以继夜地奋斗在艰苦劳作的最前线,用自己的智慧、用自己的血和汗,换来了农业的收成,边疆的大片荒地变良田;他们向旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯作斗争,把新的观念和知识带给了农村;他们为农村和农场注入了新鲜血液,在改变农村一穷二白的面貌、建设社会主义新农村中,发挥了积极的作用。他们的爱国热情、奉献精神和坚韧不拔、吃苦耐劳的品格给这个群体带上了灿烂的光环,也让我们对群体有一个更为正面的认识。

群体固然常常可能成为犯罪群体,然而它也常常是英雄主义的群体。正是群体,会不顾一切地慷慨赴难,为一种意识或者观念的凯旋提供了保证;正是群体,会怀着赢得荣誉的热情赴汤蹈火,这种英雄主义毫无疑问有着无意识的成分,然而正是这种英雄主义创造了历史。历史告诉我们,在轰轰烈烈的群众运动中既可以产生暴徒又可以塑造英雄。梁晓声说,“当他们推翻一个制度重建一个制度的时候,他们是伟大的。当他们虔诚地拜倒于某种宗教式的图腾的时候,他们是渺小的。当他们被一种脱离实际的理论随心所欲地摆布时,他们是可悲的。当他们甘愿被摆布而且还要摆布同胞时,他们是可憎的。”确实,人民群众是历史的主体,是历史创造者,但是如何让群众的力量朝正确的方向、可控的轨道前进却是我们所面临的历史难题。

如今我们需要群众运动吗?

相较于1978年前中华人民共和国时期轰轰烈烈的群众运动,目前的群众显然更难以被动员了,或者更为准确地说,大规模的群众力量难以被发动起来了——比如喊了多年的西部大开发与大学生村官计划最终反应寥寥。也许是因为经历了集体主义下的禁欲时代,当人们作历史反思的时候,必然要着意强调个人的价值与利益,强调人的欲望的合理性。于是经济发展取代阶级斗争,一种经济中心主义兴起,改革开放所带来的机遇让致富成为一种高调的追求。但那种对财富本身毫无批判的阿谀奉承、对富人和有权之人的钦佩几近崇拜、对贫穷和境况一般的人的蔑视或者至少是忽视,似乎在逐步腐蚀我们的道德情操。消费主义的盛行,导致了极端利己主义、实利主义和追求瞬间快乐的纵欲主义的倾向,出现了所谓“自我中心”的一代。当然并不是说这种情况普遍的,但一个不可忽略的事实是人们越来越关注于自身的利益。何为小时代?小时代就是每个人都感到自身微茫的时代,每个人都不得不面对住房、医疗、教育等现实生存的问题。竞争与生存成为人们头上那把达摩克利斯之剑。这种危机四伏的社会犹如霍布斯笔下的自然状态,人人都是理性的利己主义者,于是人人自危,人人自困。

同时,交通与信息技术的发展使得地区差异得以凸显,人们从农村走向城市,体验一种更精彩和丰富的生活,而不是坚守贫穷、落后的农村。虽然这种流动意味着孤独与漂泊,意味着更少的社会保障,遭受着不同程度的排挤与歧视,意味着家庭的团圆成为一件艰难的事情。还有更令人愤怒的事情挑动着人们的神经:日益加剧的财富和机会的不平等、阶级和阶层的不公正、腐败和特权等等。这无疑构成了对政府治理有效性的巨大挑战。更难的是在西方话语主导下,对自由、民主的盲目追求成为政府作为的掣肘。个人主义被抬到了至高无上的地位,甚至宣扬个人的就是政治的。于是人们宁愿依靠那些由爱好或者工作、地缘等形成的小群体排遣空虚与孤独,而对任何带有集体主义、理想主义色彩的东西给予更多批判审视的目光,害怕沦为某种被驯服的工具。理想主义的消弭、竞争意识的强化、自由与权利的诉求,使得人们更多地关注我们能够获得什么而不是付出什么。我们不否认人们的权利意识的觉醒以及拥有自主选择的机会是时代的进步,但世俗时代的超越之维似在全面收缩,人越来越活在一种可悲的自我专注之中,那种所谓的个人主义,其实意味着把自己从多重的意义世界里抽离出来,而以个人主义的名义,为一种既平庸又狭窄,使得我们的生活更贫于意义和更少地关心他人及社会的自恋文化提供了虚假的辩护。在我们这个时代,越来越难以形成大群体的力量,因为,我们有了更多的选择和更多的目标。这也许是时代进步赋予我们的权利,也许只是历史给我们带来伤害的后遗症。