认知行为护理对慢性肾功能衰竭行血液透析患者负性情绪和慢性贫血的影响

王 勇

(河南省郑州市第三人民医院,450000)

血液透析室是治疗慢性肾功能衰竭最有效的辅助治疗方法,接受血液透析治疗的患者往往会有不同程度的恐惧和焦虑不安等负面情绪[1],此类负面情绪又往往导致患者对慢性贫血有错误的认知,进而影响患者的透析效果和生活质量[2]。本文旨在探讨认知行为护理对慢性肾功能衰竭行血液透析患者负性情绪和慢性贫血的影响,现报道如下。

一般资料

选取我院血液净化中心2011年1月~2013年12月接受血液透析治疗的慢性肾功能衰竭患者86例,其中原发性慢性肾小球肾炎者45例,高血压肾病15例,糖尿病肾病26例。采用随机数字表法分为对照组和观察组。对照组43例,男22例,女21例;年龄37~72岁,平均年龄(45.2±6.8)岁;现已透析治疗5~51个月,平均透析(21.3±7.9)个月。观察组43例,男23例,女20例;年龄35~71岁,平均年龄(44.5±6.3)岁;已透析治疗5~52个月,平均透析(21.5±7.6)个月。两组患者在性别、年龄、病情和已透析时间等方面均无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

护理方式

入院后,首先选用抑郁自评量表(SDS评分)和焦虑自评量表(SAS评分)对所有患者进行负性情绪评估,对患者关于疾病、治疗方案、透析注意事项、心理干预和科学膳食等情况的认知程度进行评估,对患者关于慢性贫血及其治疗方案进行认知行为评估。评估完成后,对照组患者给予常规的透析护理[3]。观察组患者在给予常规的透析护理基础上进行认知行为护理。认知行为护理主要分为以下几个方面:①认知重建:医护人员需要向患者讲解慢性肾功能衰竭的发生发展过程、血液透析的治疗方式和注意事项、慢性贫血的相关知识等,可根据患者的受教育程度、年龄或工作环境采取如宣传册、幻灯片、医患沟通等不同的方式进行,使患者明确病情,并尽量了解治疗原理,避免产生焦虑、恐惧等负面情绪。对于患者的疑问和担心,医护人员应该给予及时耐心的解答,避免患者因疑虑产生负面情绪。另外,医护人员多注意患者言行,并与患者多接触沟通,注意患者存在的错误认识、思想和行为等,并根据患者文化程度和接受能力对其进行指导,使其认识到错误认知和行为可能带来的危害,从而提高患者的认知行为能力。②领悟阶段:在患者对病情和治疗有一定的认知后,可使患者慢慢认知引起自己负性情绪和慢性贫血的原因,使患者能够自主意识到自身的认知错误并能及时纠正错误行为。

结果

评价标准:①负性情绪评价:选用SAS评分和SDS评分对患者的负性情绪进行评价:评分若小于50分,则患者无焦虑或抑郁等负性情绪,表现正常;分数越高则患者焦虑或抑郁程度越严重,当评分为51~60分时,患者有轻度焦虑或抑郁;当评分为61~70分时,患者有中度焦虑或抑郁;若评分大于70分,则患者达到重度焦虑或抑郁。②慢性贫血评价:所有患者在护理前和护理后均进行血红蛋白水平检查[4],若血红蛋白高于110g/L则纠正贫血达标。

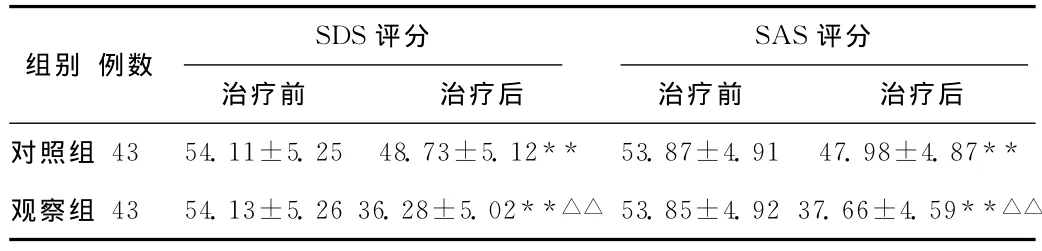

负性情绪的比较:两组均能够降低治疗后SAS评分和SDS评分,但观察组治疗后降低SAS评分和SDS评分幅度明显高于对照组(P<0.01)。两组患者治疗前后SAS评分和SDS评分比较,见表1。

表1 观察组与对照组患者治疗前后SAS评分和SDS评分比较(±s,分)

表1 观察组与对照组患者治疗前后SAS评分和SDS评分比较(±s,分)

注:组内治疗前后比较,**P<0.01;治疗后组间比较,△△P<0.01

?

慢性贫血比较:对照组43例,护理前血红蛋白达标14例(32.56%),护理后达标30例(69.77%),护理前后达标率差异有统计学意义(P<0.01)。观察组43例,护理前血红蛋白达标13例(30.23%),护理后达标39例(90.70%),护理前后达标率差异有统计学意义(P<0.01)。护理后观察组血红蛋白达标率显著高于对照组(P<0.01)。

讨论

慢性肾功能衰竭一般需要进行血液透析治疗,治疗产生的疼痛、巨大的经济负担和生活质量的下降会使患者产生恐惧、焦虑和抑郁等负面情绪,负面情绪则通过抑制神经-内分泌-免疫轴系统,在错误认知的因素下使得患者的心理状况和依从性下降,因此对于患者给予及时的认知行为护理显得尤为重要[5]。

随着医学心理学在临床的深入开展,认知行为干预已经成为现代医学治疗体系的重要组成部分。入院后,认知行为评估能够充分了解透析患者的认知程度,明确认知行为干预方案的目的性,结合SDS和SAS评分为认知行为重建提供参考依据。根据西医学认知行为干预理论制定个体化认知重建措施,从而纠正患者的错误认知和行为,提供理性认知行为。领悟认知能够强化认知干预作用,通过再教育强化认知干预方案,促进认知干预的依从性。本研究显示认知干预在改善负向情绪方面具有非常重要的作用。通过改善透析患者的抑郁情绪和焦虑状态,能够提高透析患者的依从性,快速纠正慢性肾功能衰竭的贫血状态,提高血红蛋白达标率。

综上可知,认知行为护理干预可明显改善慢性肾功能衰竭患者行血液透析的负面情绪和慢性贫血状况,提高了患者的透析质量和生活质量,值得临床广泛推广。

[1]吴泽雄 .维持性血液透析患者的依从性及临床意义[J].现代医药卫生,2005,21(21):29-45.

[2]周桂霞,刘建军,张丽萍,等 .维持性血液透析患者团体认知行为干预效果分析[J].护士进修杂志,2012,27(9):829-830.

[3]陈秀羽,王旭斐,杨秀华 .认知行为干预对慢性肾功能衰竭患者血液透析治疗的影响[J].中国实用护理杂志,2012,28(20):30-31.

[4]王海波,于红博 .症状性贫血患者血清铁含量及结合力检测的临床意义[J].吉林医药学院学报,2013,34(1):29-30.

[5]曹莉,沈健 .营养因素对糖尿病肾病行腹膜透析患者的影响分析[J].中国现代医生,2012,50(27):40-41.