腰椎管狭窄症的非手术治疗——89例临床疗效观察

宋娟,吴毅文

(安徽医科大学第一附属医院康复医学科,安徽 合肥 230022)

对我科1998-08-2014-03收住入院的腰椎管狭窄症患者62例,2008-01-2013-12门诊治疗腰椎管狭窄症患者27例,共89例,均采用非手术治疗,现将临床疗效分析如下。

1 资料与方法

1.1一般资料89例腰椎管狭窄症患者,女29例,男60例;年龄最大84岁,最小19岁,平均(53.45±6.39)岁,其中50岁以上42例;病程1~24个月,平均病程(22.57±3.64)月;出现症状时最短行走时间5~30 min,平均(11.37±3.85)min。临床表现为慢性腰腿痛,双下肢麻木和间歇性跛行45例,腰椎变直,后伸受限48例,腰椎触诊有明显凹陷4例,屈颈屈腰试验阳性26例,直腿抬高试验fflt;70°20例,踇背伸肌力下降13例,下肢腱反射减弱或消失18例,肌肉萎缩20例,鞍区麻木大小便异常1例。

1.2影像学检查所有患者腰椎正侧位X线摄片检查均可见腰椎不同程度骨质增生,31例椎体后缘发现骨赘,L3-4-L5-S1椎间隙有不同程度狭窄,9例伴有腰椎滑脱(Ⅰ°~Ⅱ°)。经CT及MRI扫描L1-S1各椎间隙,黄韧带肥厚者46例,骨性侧隐窝狭窄者27例,椎管狭窄者53例,合并腰椎间盘突出者37例。椎间隙病变在L2-3者9例,L3-4者23例,L4-5者51例,L5-S1者40例,伴有高血压28例,糖尿病23例,冠心病13例,慢性阻塞性肺病3例。

1.3诊断标准诊断标准参照《实用骨科学》中腰椎管狭窄症的诊断标准[1]。(1)有慢性腰腿痛病史;(2)间歇性跛行,即行走一段距离后时出现下肢痛、麻、酸胀或原有症状加重,休息后可好转;(3)可伴有下肢感觉、肌力及腱反射的改变;有意义的体征是腰过伸试验阳性,直腿抬高试验多为阴性;(4)X线和CT或MRI显示腰椎退行性变,CT测定椎管中央矢状径fflt;9 mm或侧隐窝fflt;3 mm。

1.4治疗方法

1.4.1一般治疗 嘱患者适当卧硬板床休息,以能减轻或缓解症状的卧位为患者最佳卧床休息位。避免过度劳累,避免受寒、受潮等诱发关节、肌肉、神经等组织发生无菌性炎症;加强腰背肌及腹肌的肌力锻炼,以增加腰椎稳定性;并适当增加户外活动,保持良好心情。

1.4.2静脉用药 急性期患者腰腿疼痛症状比较明显时,主张绝对卧床休息,可用20%甘露醇250 ml静滴脱水,每天一至两次,连续3~7 d,必要时加用地塞米松5 mg静滴或常规口服地塞米松片;疼痛难忍者予以非甾体类消炎止痛药;同时予以口服或肌注维生素B1、B12营养神经;急性期过后可根据患者情况,适当应用活血扩管、改善循环的药物。

1.4.3腰部理疗 根据患者病情予以热疗、中药熏蒸、磁疗及贴敷治疗等理疗,改善患者局部血液循环,消炎止痛。

1.4.4腰椎牵引 分普通牵引和非手术脊柱减压治疗。(1)普通牵引(广州一康YK-6000智能微热牵引系统):患者仰卧于牵引床上,胸部和骨盆分别固定于牵引床的头部和尾部,施加一定牵引力后,使腰椎受到牵拉,以达到治疗目的。牵引的重量为体重的70%-超过体重的10%,每次牵引20 min;(2)非手术脊柱减压(安徽瑞德医疗器械销售公司SDS9900非手术减压系统):治疗前依要求佩带专用牵引带,称体重;放平牵引平台,调节气囊位置及高度,对准责任椎间盘。首次牵引按患者体重50%减10磅,治疗过程中依患者自身感觉逐渐增大牵引力,最高不超过患者体重50%加25磅,每次牵引约28 min,牵引结束后对患者进行15 min的冷敷和中频治疗以缓解可能出现的肌肉疼痛反应,佩带合适腰围,治疗过程结束。牵引每天1次,20次为1个疗程。

1.4.5推拿手法 患者俯卧位,下腹部垫软枕,术者以推、滚、按、揉等手法作用于腰部软组织,以使腰部软组织放松;然后患者取仰卧位,治疗师用束带套住患者两腋下或助手用双手固定患者两腋下,治疗师用肘部挽住患侧膝关节取屈髋45°作徒手对抗牵引,当感到腰椎已被拉开时,突然迅速地将患肢提起做三屈动作(屈膝屈髋屈腰)腱肢同样重复上述动作,每日1次,每次20 min。

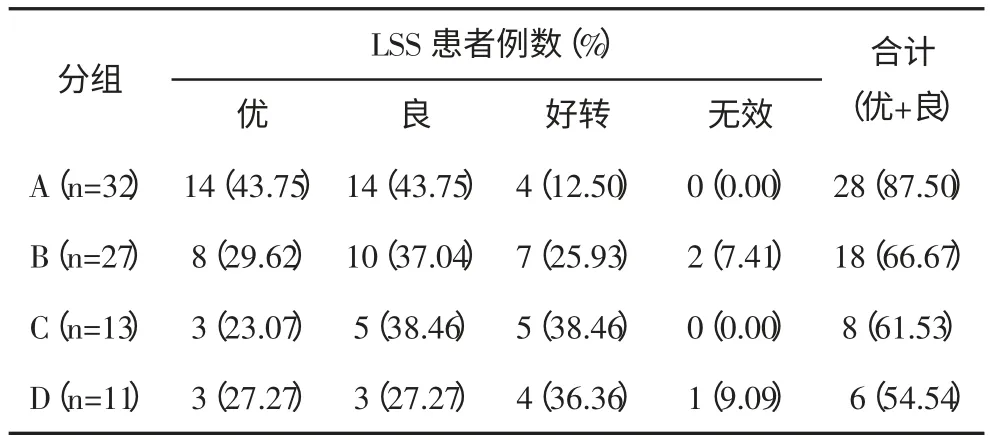

1.5分组及疗效评估根据患者所采用的治疗方案,将其分为药物理疗牵引推拿组(A组)、药物牵引推拿组(B组)、药物理疗推拿组(C组)、药物理疗牵引组(D组)。疗效分优、良、好转和无效4种。优:症状体征完全消失,能从事原有的劳动和工作;良:症状体征明显改善,能从事工作;好转:症状体征有所好转,不能从事原有工作;无效:症状体征无改善,不能从事劳动和工作。

1.6统计学方法选用SPSS 17.0对资料进行统计分析,组间构成比较采用x2检验,疗效比较用秩和检验,Pfflt;0.05为差异有统计学意义。

2 结果

总体治疗结果分析显示,优30例,占33.71%;良32例,占35.96%;好转24例,占26.97%;无效3例,占3.37%;优良率达69.66%,有效率达96.63%。本研究中有22例门诊患者电话追踪随访或返院复查,2~12年,平均7.4年,随访过程中有1例患者死亡,优11例,良8例,优良率86.36%,复发或加重2例,复发率9.09%。

表1四种非手术治疗方法的临床疗效观察

3 讨论

3.1腰椎管狭窄症(Lumbar Spinal Stenosis,LSS)是由于腰椎的骨与软组织因某种原因而发生形态与组织结构方面的变化,导致中央椎管、侧隐窝、椎间孔狭窄,使神经根和/或马尾神经受到刺激或压迫而引起一系列临床症状的疾病。我们自1998-09-2014-03采用非手术治疗腰椎管狭窄症,优良率达69.66%,临床疗效确切。通过对1981-11-1988-08非手术治疗本症42例的近期疗效和其中21例远期疗效的观察[2]与1990-01-2000-12用非手术综合治疗腰椎管狭窄症住院患者185例疗效(优良率65.95%)分析对比[3],结果显示随着医疗技术水平的增高,临床经验的积累,腰椎管狭窄症的非手术治疗临床疗效在不断提高。综合性的非手术治疗方案有创性小,不良反应少、低风险,不破坏腰椎生理结构的完整性,创伤小,复发率低,极大地降低了治疗成本,大大减轻了患者的负担等,又可以达到治疗目的,所以患者容易接受;对伴有心、脑、呼吸系统的疾病的老年腰椎管狭窄症患者,非手术治疗应是首选方案。

3.2非手术治疗腰椎管狭窄的机制(1)卧床休息在急性期卧床休息可缓解腰部肌肉紧张,减轻腰部的负重及活动对椎管内,外软组织的进一步损伤,并可避免走路或运动时腰骶神经在椎管内反复移动对神经根的刺激。(2)药物治疗 急性期应用甘露醇治疗,甘露醇是一种有效的脱水剂,而且是一种氧自由基清除剂。有利减轻炎性水肿降低椎管内压力,同时有利于清除椎管内神经根周组织无菌性炎症而引起的氧自由基增多[4]。后期活血扩血管药物(如强力天麻杜仲胶囊、壮骨伸筋胶囊、丹参注射液、疏血通等)的应用可以有效增加神经组织供血,改善局部的血液循环,促进受损组织的恢复;(3)推拿手法 对人体产生效应的机制,通过改善脊柱周围肌群的血液循环,促进椎管内血液运行;另外推拿手法治疗可对末梢神经产生刺激,使其代谢增强,从而改善神经根和马尾神经的缺血状态[5]。而手法牵拉可放松椎间的肌肉和韧带,扩大神经根管,解除神经根受压,改善缺血,消除炎症,改善神经麻木、肌无力、疼痛等症状[6]。对于腰椎管狭窄症的患者多采用的是腰椎屈曲位的手法治疗,主要原因在于:①腰椎屈曲位可以增加椎管容积,减少椎管后缘对椎管内的压迫;②牵引可以调节椎管局部组织的解剖学关系,减轻椎管内压力,从而减轻神经根的卡压,改善血液循环,促进水肿的消散吸收[7];(4)腰椎牵引 腰椎牵引是通过作用力与反作用力的原理,可缓解腰背部肌肉痉挛,拉大腰椎间隙,减轻椎间盘内压,促使髓核有不同程度的还纳,减轻对神经根的机械刺激,促进炎症消退,同时可使椎间孔面积增加。但在临床症状及体征缓解后,应进行腰背肌锻炼,通过增加背肌锻炼,增加腰部后方肌肉力量,从而增加腰椎的稳定性[8,9]。腰椎管狭窄症伴有颈椎病患者,在行腰椎牵引一定要慎重。因进行骨盆牵引时,腹部受压及椎管内压力增加,容易对脊髓、神经根等造成刺激或压迫症状,且在做腰椎牵引后血压易升高,故高血压患者牵引时也需慎重。

3.3腰椎管狭窄合并腰椎间盘突出的患者在进行推拿手法治疗时,我们认为:先采用拔伸牵引下肢后突然屈膝屈髋屈腰三屈手法进行治疗,治疗过程中在症状好转的情况下加用后伸手法,但手法要轻,这样可取得较为满意的疗效。

腰椎管狭窄症与腰椎间盘突出症的区别,除了影像学不同之外,还有以下几点:(1)在屈曲位时腰腿疼痛症状可减轻;(2)症状与体征不符,一般症状较多,体征较少;(3)间歇性跛行的表现;(4)发病年龄多在30岁以上;(5)腰椎管狭窄患者一般可以坐,而腰椎间盘突出患者不能久坐,原因是腰椎管狭窄患者,坐位时椎管容积加大,使腰腿疼痛症状减轻;而腰椎间盘突出患者坐位时腰椎受力最大,同时会使腰腿症状加重。

3.4分析治疗结果我们发现,A组与B组、C组、D组比较,P值均fflt;0.05,差异有统计学意义,说明药物+推拿+理疗+牵引综合治疗腰椎管狭窄症效果最好。结合原始资料发现高龄且伴有高血压、糖尿病、骨质疏松症及腰椎间盘突出、腰椎管滑脱等伴发疾病的腰椎管狭窄症患者,治疗效果较差。3例无效者分析与下列因素有关:(1)疗程短,疗效差,有1例治疗未超过10次;(2)病程长,疗效差,另有1例病程达20年;(3)1例为先天发育性骨性椎管狭窄。

在治疗结束后指导患者进行腹肌锻炼和自身悬吊牵引,是巩固疗效的训练方法,需至少坚持半年以上。锻炼腹肌的具体方法是仰卧位双手向前伸,身体前屈离床45°重复进行,次数逐渐增加,每次坚持3~5 min。自身悬吊牵引可以在单杠上或吊环上进行,双上肢抓住单杠或吊环,双下肢并拢离地向前摆动还原,重复进行3 min左右,如果手臂力量不足,可间歇进行。腹肌锻炼和自身悬吊牵引可训练腹部肌肉的力量,腹肌力量的加强有利于减少腰椎前凸并扩大椎管;同时增加腹压,迫使下肢静脉血经椎管静脉系统回流,以扩大椎管有效容积。腹肌力量加强后自觉或者不自觉地处于腰椎前屈位,有助于增加腰部向前的屈曲,以减轻症状[3]。另外,腰椎管狭窄症患者应佩戴护腰,避免长时间坐、站和过多弯腰活动,同时加强腰背肌及双下肢肌力的锻炼;对于伴有骨质疏松患者,需长期抗骨质疏松治疗,减少因骨质疏松引起的腰腿痛。

[1] 陆裕朴,胥少汀,葛宝丰,等.实用骨科学[M].北京:人民军医出版社,1991.1171-1172.

[2] 吴毅文,吕宏林,邵惠南,等.腰椎管狭窄症非手术疗效观察[J].安徽医科大学学报,1993,28(4):282-283.

[3] 龙如昌,吴毅文.腰椎管狭窄症的非手术治疗[J].颈腰痛杂志,2003,24(2),101-102.

[4] 梁建.腰椎管狭窄症非手术综合治疗疗效观察[J].颈腰痛杂志,2008,29(1):61-62.

[5] 苏赐明.推拿(按摩)治疗腰椎管狭窄症的文献综述[J].按摩与导引,2008,24(1):43-45.

[6]季伟.非手术疗法治疗腰椎管狭窄研究进展[J].颈腰痛杂志,2013,34(1):72-75.

[7] 辛超全,姜益常腰椎管狭窄症的中医治疗进展[J].中国伤残医学,2009,17(1):106-108.

[8]徐光明,杨雍.综合非手术方法治疗腰椎问盘突出症160例临床[J].颈腰痛杂志,2010,31(2):131-132.

[9] 张长杰.肌肉骨骼康复学[M].北京:人民卫生出版社,2013.264.