甘蔗褐条病发生流行特点及防控对策

单红丽,李文凤,黄应昆,王晓燕,张荣跃,罗志明,尹炯

(云南省农业科学院甘蔗研究所/云南省甘蔗遗传改良重点实验室,开远661699)

甘蔗褐条病发生流行特点及防控对策

单红丽,李文凤,黄应昆*,王晓燕,张荣跃,罗志明,尹炯

(云南省农业科学院甘蔗研究所/云南省甘蔗遗传改良重点实验室,开远661699)

结合田间调查分析了甘蔗褐条病的发生流行特点,根据甘蔗生产实际,兼顾种植管理,提出科学有效的综合防控对策与措施。

甘蔗褐条病;发生流行特点;防控对策

甘蔗(Saccharum spp.)是最主要的糖料经济作物之一,是制糖工业最重要原料[1]。近年来,由于甘蔗地块长期种植、土壤肥力下降、缺磷少钾、重栽现象突出,加之我国大部分蔗区气候异常,甘蔗褐条病时常发生流行,部分蔗区爆发成灾,严重影响甘蔗的产量和品质。为科学防控此病害,本文结合田间调查从病害的发生情况、病原特性、病害流行和传播规律等方面分析了甘蔗褐条病的发生流行特点,并根据甘蔗生产实际,兼顾种植管理,提出4点科学有效的综合防控对策与措施。

1 甘蔗褐条病的发生情况

甘蔗褐条病是甘蔗叶部一种危害严重的真菌病害,一般于甘蔗分蘖期开始发病,5—9月为流行期,暴发期在6—7月份。该病于1924年在古巴首次发现,主要发生在古巴秋植甘蔗Cristalina、B.H.10和S.C.12上[2-3],随后在澳大利亚、巴西、斐济、日本、巴拿马、南非、美国、印度、秘鲁、巴基斯坦等几十个植蔗国报道发生[4-6]。目前该病在我国的广东、广西、云南、福建、台湾、海南等省区均有记载。1975年,海南定安县龙门坡蔗区冬春季平均连续阴雨天达20d以上,导致甘蔗褐条病严重发生,重病区发病率达100%,严重影响了甘蔗的正常生长[7]。1996年和1997年,云南弥勒蔗区因长期阴雨及感病品种桂糖11号大面积种植而连续2年暴发流行甘蔗褐条病,发病田块似“火烧状”[8]。2001年,广西蒙山县降水量较历年增加60%~160%,加之长期缺磷缺钾的施肥方法,导致该地严重发生20多年罕见的甘蔗褐条病[9]。近年,全球气候异常,该病在大部分蔗区时常发生流行,尤其是大面积种植感病品种桂糖11号、桂糖02-761、云引3号的蔗区,长期连续种植甘蔗的宿根田块发病更重,蔗株发病率达80%以上。

2 甘蔗褐条病的症状、病原

2.1 甘蔗褐条病的症状

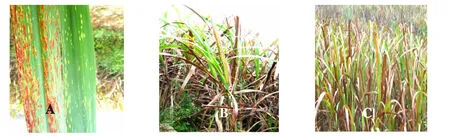

甘蔗褐条病主要危害叶片,嫩叶最先受侵染,病斑初为透明水渍状小点,后扩展为与主脉平行的水渍状条斑,后期产生分生孢子,严重时条斑常合并成大斑。病斑颜色初为黄色,且在中央出现红色小点,后整个病斑变成红褐色,在阳光透射下可见周围具狭窄的黄绿色晕圈。病斑在叶片正反两面表现相同,均可产生分生孢子,成熟的条斑一般长5~25 mm,有时甚至80~100 mm,宽一般2~5 mm,长宽比为1∶20。发病严重时,全株叶片受感染,叶片光合作用严重下降,植株矮小,产量减少达40%以上(图1)。该病与眼斑病不同,没有向叶尖延伸的坏死病条,很少发生顶腐。与叶条枯病也不同,没有带状病斑,子实体较集中[10]。

图1 甘蔗褐条病症状

2.2 甘蔗褐条病的病原

甘蔗褐条病由狭斑长蠕孢,又名甘蔗褐条斑长蠕孢霉(Helminthosporium stenospilum Drechsler)引起,属半知菌亚门,从梗孢目,长蠕孢霉属;其有性阶段为狭斑旋孢腔菌(Cochliobolus stenospilus(Drechsl.)Mat.and Yam.),属子囊菌亚门,仅在我国台湾[11]或人工培养基上曾发现。

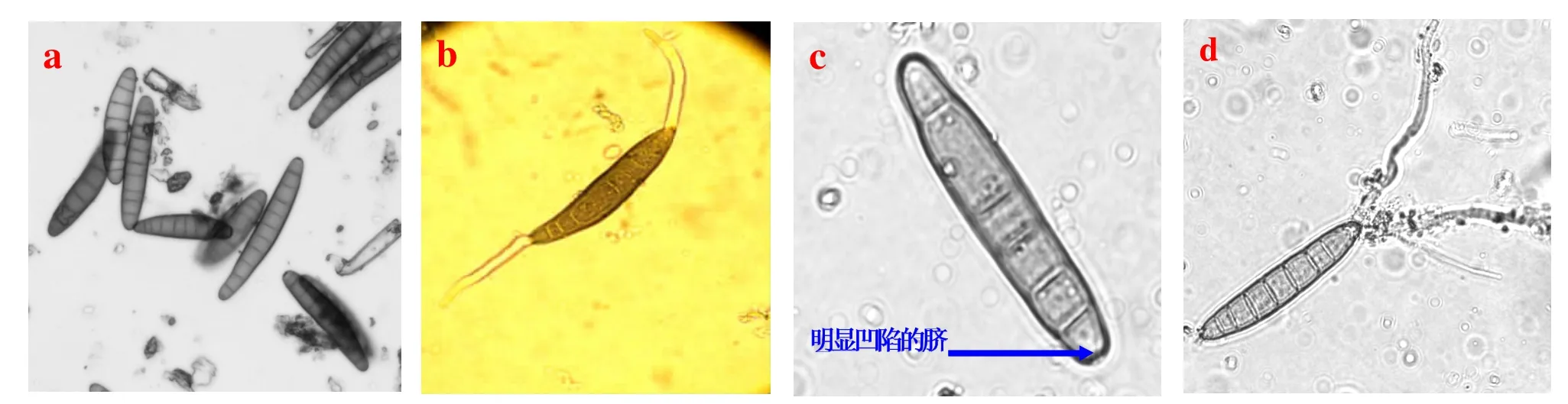

狭斑长蠕孢菌分生孢子梗暗榄色,尖端色淡,分枝繁茂,有隔膜;分生孢子生于前一孢子生出的新枝顶端,呈橄榄绿色或淡褐色,纺锤形或长椭圆形,两端钝圆,微弯,大小为40~128 μm×12~22 μm,具3~11个隔膜,一般7~8隔膜,与钱双宏等的报道一致[12](图2-a、b)。易与甘蔗褐条病混淆的是由甘蔗眼斑长蠕孢霉(Helminthosporium sacchari(Breda de Haar)Butler)引起的甘蔗眼斑病,其分生孢子具5~9个隔膜,脐明显且凹陷(图2-c、d)。

图2 甘蔗褐条病菌与甘蔗眼斑病菌的区别

狭斑长蠕孢菌分生孢子主要在老熟枯干蔗叶的病斑上产生,在湿润的叶片上萌发,对温度适应性较广,其中菌丝及孢子形成温度为14~30℃,以22~26℃最佳,孢子萌芽温度为16~40℃,长期阴雨天气有利于该菌的快速繁殖。菌丝和分生孢子的致死温度分别是52℃热水处理20 min和97℃干燥或48~50℃热水处理40 min。该菌除侵染甘蔗、大麦、小麦、燕麦、玉米及水稻等作物外,还侵染一些草本植物,如石茅、萆和狐尾草[13]。

3 甘蔗褐条病的侵染途径与发病条件

3.1 甘蔗褐条病的侵染途径

甘蔗褐条病菌的初侵染源为发病的成熟蔗株或残留田间的病株残叶,主要通过风、雨水和露水传播,不能通过土壤、种苗和农具传播,但能通过附着在种苗上的蔗叶传播。分生孢子自老熟干枯的病斑大量产生,借风雨传播蔓延,落在湿润的甘蔗叶片上萌芽,通过气孔侵入,有时亦可从巨型细胞直接侵入。病菌侵入后周围组织细胞失水坏死,出现水渍状的初期症状,随着病斑扩大成熟,分生孢子不断从病斑上产生,并借风雨传播使病害蔓延扩大。

3.2 甘蔗褐条病的发病条件

甘蔗褐条病的发生主要与气候因素、栽培管理和品种抗性有关。甘蔗褐条病常受反常气候的影响,气温17~25℃和长期阴雨有利于该病的暴发流行,在云南弥勒、沧源和福建长泰因当年平均气温低于25℃,相对湿度85%以上,日照时间少,导致了当年甘蔗褐条病的大面积发生[8,14-15];栽培管理粗放,地下水位高,偏施氮肥,缺磷少钾的田块,蔗苗易感褐条病;一般水田蔗较旱地蔗发病重,宿根蔗较新植蔗重;感病品种是病害严重发生的必要条件,云南弥勒蔗区因大面积种植感病品种桂糖11号而导致了甘蔗褐条病爆发流行,云南沧源蔗区种植的高感品种ROC22田间发病率为100%,目前生产上主要有云引3号、桂糖11号、桂糖31号、桂糖32号、桂糖02-761、柳城03-1137、云蔗71-388、云蔗03-19、福农0335、ROC20、ROC22等品种易感甘蔗褐条病。

4 甘蔗褐条病的防控对策及措施

有效防治甘蔗褐条病以利用抗病品种为主,改进栽培管理和清洁蔗园、减少菌源为辅,关键时期及时施药相结合的综合措施协调防控。

4.1 因地制宜,选种抗病品种

选育和种植抗病品种是防控甘蔗褐条病的最经济有效措施。鉴于近年异常的气候,甘蔗褐条病在各地发生危害加重,为防止该病给蔗糖产业带来严重影响,需不断培育和筛选能抗甘蔗褐条病的新品种,同时了解现有栽培品种的抗病情况,考虑淘汰感病品种,做到品种合理布局。经多年调查发现,桂糖11号、云引3号、ROC20、ROC22、桂糖02-761、桂糖31号、桂糖32号、柳城03-1137、闽糖02-205、云蔗99-596、云蔗03-194、福农0335、福农40号、粤糖55号、粤甘42等易感此病;ROC10、川糖13号、柳城05-129、柳城07-536、云蔗99-91、云蔗05-49、云蔗05-51、粤糖00-236、粤糖00-318、桂糖02-467等较抗此病[16]。

4.2 改进栽培管理

新植蔗与上一年发病的成熟蔗株相邻种植时,成熟蔗株上形成的分生孢子随风雨吹打溅散在幼蔗株上,如果还同时生长在7—10月的雨季,将会导致此病在幼蔗株上严重发生并不断扩散蔓延。因此,在栽培管理中需要注意以下几点:第一,科学种植。种植时间尽量提早,或在成熟蔗株收获以后或雨季过后,若与发病成熟蔗株相邻种植,必须错开7—10月的雨季。种植方式严格执行“深沟、板土、双芽、双行、全膜覆盖”的高产栽培措施,实行局部田块部分植期的轮作。种植密度按大、中、小蔗种的不同,保证每667m2有效茎6500~8000株,出苗后及时拔除过多的无效分蘖;第二,科学施肥。培肥土壤,增施有机肥,适当多施磷、钾肥,穴植配施硅肥,酸性土壤适当施用石灰,可增强蔗株的抗病能力,减轻病害。叶面追肥,改善蔗株生理代谢机能,提高抗逆性;第三,田间管理。做好排灌,防止蔗田积水。

4.3 减少菌源

做好蔗田卫生可以有效降低初侵染病源,因此在甘蔗收获后,需要彻底清除田间病株残体,及时集中深埋或焚烧,同时将蔗秆清理出田间,作堆肥或沤肥时需充分腐熟,并在翌年新植蔗或春植蔗生长前,铲除田间杂草,降低蔗田初菌源量,减轻病害;在植株生长期,适时剥除病叶、老脚叶,并拔除无效、病弱株,即可减少再侵染源,又可改善田间小气候。

4.4 药剂防治

加强田间病害调查,及时掌握病害发生危害情况,对发病初期发病中心及时进行药剂处理,可起到消灭大田发病中心、压低菌源、减轻发病的作用,有效药剂有50%咪鲜胺锰盐可湿性粉剂、10%苯醚甲环唑水分散粒剂[12]、75%百菌清可湿性粉剂500~600倍液,每隔7 d喷药1次,连续喷施2~3次即可控制。

5 小结与讨论

甘蔗褐条病是目前甘蔗叶部一种危害严重的真菌病害,严重发生田块似“火烧状”,其症状是与叶主脉平行的红褐色长条斑,致病菌为半知菌亚门狭斑长蠕孢,初侵染源为发病成熟蔗株和田间的病株残叶,大量分生孢子自病斑上产生并随风雨传播进行再侵染,采取以利用抗病品种为主,改进栽培管理和清洁蔗园、减少菌源为辅,关键时期及时施药相结合的综合措施协调防控,有效控制病害大面积发生流行、减轻危害损失。

近年,甘蔗褐条病不断发生,危害严重,而对该病的研究较少,主要集中在病害发生原因、特点及防治措施方面,缺乏深入系统的研究,因此在下一步的工作中,一方面需要根据杨子林[17]的方法调查分析不同品种在不同蔗区对甘蔗褐条病的抗性情况,进行品种的合理布局,另一方面要对不同蔗区甘蔗褐条病菌进行致病性测定,分析甘蔗褐条病菌是否存在致病性分化现象。同时,为了科学准确区分甘蔗褐条病、甘蔗眼斑病和甘蔗叶条枯病3种病害,应加快建立其分子生物学快速检测技术,为监测预报和针对性防控提供依据。

[1]李奇伟,刘福业,陈月桂,等.甘蔗新品种粤糖03-393(粤糖60号)的选育与种性分析[J].西南农业学报,2012,25(2):401-407.

[2]Drechsleb,C.A.Species of Hebninthosporium distinct from Helminthosporium sacohari,causing brown stripe of Sugar Cane[J]. Phytopathology,1928,18(1):135-136.

[3]Faris,J.A.Three Helmenthhosporium diseases of sugar Cane[J].Phytopathology,1928,18(9):753-774.

[4]J.P.马丁,E.V.阿伯特,C.G.休慈(陈庆龙译).世界甘蔗病害(第1卷)[M].北京:农业出版社,1982:85-92.

[5]Parris,G.K.The Helminthosporia that attack Sugar Cane[J].Phytopathology,1950,40(1):90-103.

[6]Munir A.Ilyas,M.B.,Bajwa,M.N.Brown stripe and sugarcane rust-new disease records from Pakistan[J].Pakistan Journal of Phytopathology,1992,2(1-2):87-88.

[7]广东省农业局,广东省甘蔗糖业食品研究所,广东农林学院,等.龙门坡甘蔗病害的调查[J].甘蔗糖业,1975(11):22-25.

[8]薛晶.甘蔗褐条病发生为害的调查初报[J].甘蔗,1998,5(1):40-41.

[9]柒广平,刁爱红.2001年蒙山县甘蔗褐条病发生的原因分析[J].广西蔗糖,2001(4):17-27.

[10]黄应昆,李文凤.现代甘蔗病虫草害原色图谱[M].北京:中国农业出版社,2011:110-115.

[11]Wang,C.K..Preliminary studies on the brown stripe disease of Sugar Cane caused by Cochliobolus stenospilus(Drechsl.)Mat.et Yam.in Taiwan[J].Report of the Taiwan Sugar Experiment Station,1950,5:110-130.

[12]钱双宏,沈林波,熊国如,等.甘蔗褐条病病原菌分离鉴定及其室内毒力的测定[J].热带作物学报,2015,36(2):353-357.

[13]王次男.台湾甘蔗褐条病之研究[J].台湾糖业研究所报,1984(105):15-31.

[14]李秋阳,段家峥.勐甘蔗区甘蔗褐条病重发原因分析与防治措施[J].植保技术与推广,2002,22(2):9-17.

[15]陈庭俊.长泰县甘蔗褐条病发生为害的初步调查[J].甘蔗糖业,2000(2):9-11.

[16]单红丽,李文凤,黄应昆,等.国家甘蔗体系繁殖和示范新品种(系)病虫害调查[J].中国糖料,2014(2):50-53.

[17]杨子林,周军,陈双云.甘蔗褐条病田间调查存在问题与改进办法[J].中国植保导刊,2010,30(11):118-121.

Epidemic Characteristics and Control Strategies of Sugarcane Brown Stripe Disease

SHAN Hong-li,LI Wen-feng,HUANG Ying-kun*,WANG Xiao-yan,ZHANG Rong-yue,LUO Zhi-ming,et al

(Sugarcane Research Institute,Yunnan Province Academy of Agricultural Sciences/Yunnan Key Laboratory of Sugarcane Genetic Improvement,Kaiyuan 661699)

The epidemic characteristics of sugarcane brown stripe were analyzed in combination with field investigation.Then,comprehensive control strategies and measures against sugarcane brown stripe were suggested according to the practical production of sugarcane,combined with the cultivation management.

sugarcane brown stripe;epidemic characteristics;control strategies and measures

S435.661

A

1007-2624(2015)06-0071-03

10.13570/j.cnki.scc.2015.06.025

2015-06-05

现代农业产业技术体系建设专项资金(CARS-20-2-2);云南省现代农业产业技术体系建设专项资金资助。

单红丽(1984-),女,云南保山人,助理研究员,主要从事甘蔗病害研究。E-mail:shhldlw@163.com。

黄应昆(1964-),男,研究员,从事甘蔗病虫害防控研究。Tel:0873-7227017,E-mail:huangyk64@163.com。