脑“洞”大开

陈赛

挪威画家俄温·托斯特最著名的绘本作品《洞》

我最更关心的,并不是故事本身,而是找到一种创造或者实验的空间——在那个空间里,你可以找到很多的方向,它可以是快乐的故事,悲伤的故事,沉重的故事,或者混合了不同情感的故事。——俄温·托斯特

看俄温·托斯特画画,是一个非常奇妙的过程。

“我喜欢从一个失误开始,比如一个无意间滴落的墨渍。”他的钢笔在墨渍中来回勾勒了几下,墨渍很快成了一个鼻尖,然后线条继续往上走,勾勒出小小的耳朵、眼睛,渐渐呈现出一张小狗的脸。”

“嗯……”他盯着小狗沉默了一会儿,自言自语地说,“他看起来有点忧郁。”

在这位挪威绘本画家眼中,这样的绘画过程中有最大的自由,就像一个孩子涂鸦,漫无目的地画着画着,看看会发生些什么,期待着有什么惊喜出现。“如果你问一个孩子,你在画什么?就不好玩了。他们只是喜欢画而已。你不知道为什么。”

“我非常享受这种自由感。”他说,“素描是我工作时的默认模式。我不打草稿,而是直接画,把画画过程中所有的意外、巧合与失误都包纳进来。”

他绘本里的许多角色都是在这样漫无目的的涂鸦中诞生的。然后,有一些形象会固执地留在他的脑海里,刺激他一遍一遍地画。“我对他们很好奇,必须画出来才能了解他们。他们大概什么性格,喜欢做些什么,怎么跟别人相处……”

他拿起钢笔,刷刷几笔,在本子上画出了一个细胳膊细腿的猫女,还拖了一条细细的尾巴。我一下子就迷上了他的线条里那种干净和诙谐的气质。“她有一点多疑,有一点害羞,喜欢解谜,没准儿会是个侦探。”

俄温·托斯特(?yvind Torseter),生于1972 年,是一位挪威艺术家与插图画家。托斯特曾在英国肯特艺术与设计学院学习插画,他将传统绘画技法和数字绘画技法同时运用于作品中,还尝试运用了图形效果和三维回形针技巧。他为图书绘制的图画既可作为插图,也可以作为独立的绘画作品,其中饱含着细节与故事,给人以遐想的空间。

然后是一个穿西装打领带的象男,光头,长牙,细细的长鼻子挂下来,神情傲骄。“他是个梦想家,喜欢诗,喜欢读,总是穿得很体面。”他说。想了想,又在边上画了一个扳手,打上叉叉,说:“大象的手指不大灵活,所以他大概不会干手工活。”

“驴男”则是“一个冲动的家伙,好奇心重,但有点笨拙”。他在纸上一边画,一边解释道:“画驴男是一件很有意思的事情,他的表情不好表现,所以要在身体语言上下很多功夫。”

驴男是托斯特最著名的作品《洞》的主角。这本书是他最成功的作品,被翻译成15种语言,包括刚刚出版的中文版。这是一本奇特的书,在书的中心位置实实在在地钻出了一个洞,所有的故事都是围绕这个物理空间的洞展开的——

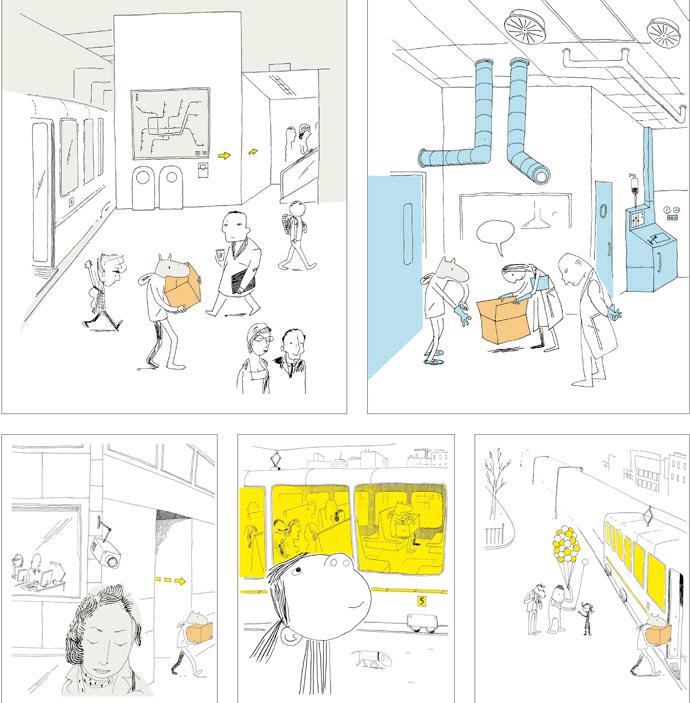

有一天,驴男在自己新搬的公寓里发现一个神秘的洞,它会动,好像有自己的意志。然后,我们看到可怜的驴男一路面无表情地抱着一个盒子(他以为已经将那个洞装到了盒子里)去实验室。翻动页面,那个洞以各种难以预料的方式不断变化,从洞到街灯,到车轮,到气球,到鼻孔,到眼睛,到月亮。一会儿在,一会儿不在,一会儿在天上,一会儿在地下,像上帝开的一个玩笑。最后,驴男将洞留在实验室,回到家,沉沉睡去,那个洞已经幻化成一轮明月,静静地照在一盆花上。

一个多么简单、聪明而又深刻的故事!有人评论《洞》是一则关于“有”与“无”的存在主义冥想,让我们重新思考应该如何理解与解释眼中所见的世界,但托斯特却更愿意把它看成是一场孩童式的游戏的意外结果。

他打开素描本,从右侧一页的中间位置撕了一个小洞出来,向我展示这个游戏可以如何不停地玩下去。他先沿着洞口画了一排歪歪扭扭的小方格,很快,一张中年男人的脸的轮廓出来了,那个洞成了一张嘴巴,大张着,一副惊愕的表情,一口歪歪扭扭的牙齿。然后线条迅速往下走,扯出他的身体、手,伸向一个门把手。

翻过页来,一排歪歪扭扭的牙齿赫然留在右边空白的纸上,成了一个新的视觉起点。很快,我就看到,在他笔下,牙齿已经成了手指,从手指又生出手臂、身体、腿,原来是一个平躺着沉睡的男人,脑袋底下还垫了一个小枕头。

左页的洞还在,并且迅速成了一只怪物怒睁的左眼,两手向上,双脚上跳,气氛顿时变得黑暗起来……

绘本《洞》内页

托斯特喜欢把自己的创作分成两个阶段,第一个阶段是纯粹的画画,没有计划,不加思考,完全跟随直觉走。他发现,当他把画画与思考分开时,他的想法通常会变得更聪明,更灵动,更有趣,回到一种类似孩童的思维状态——从一个孩子的眼睛看,这就是一张纸,纸上有个洞,我能拿它玩点什么呢?看看会有什么奇怪的事情发生?

到了第二阶段,他才以一个成年人的眼睛,重新审视这些画,拼贴、组合、剪辑,从中寻找具体故事的可能性。就像一个爵士乐手,在经过了长长的即兴表演之后,才一点点地编成一首歌曲。

托斯特小时候在挪威郊外的农场长大,父亲是一个农场主,母亲是家庭主妇。童年的生活里有很多的自然,很多的动物,还有很多自己的时间,可以尽情地画画和玩耍。他总是幻想一些奇怪的世界,然后把它们画下来,比如他曾经画过一个岛,岛上有一个城市,那里的人们最喜欢的食物是一种奇怪的小章鱼。

“画画是一个孩子最天然最自由的自我表达方式。每个孩子都画画,有人画得好,有人画得不好,但他们从不害怕把颜料涂在餐桌上,他们都喜欢涂画动物的形状,直到他们上学,开始学习符号,学习语言,更要命的是,他们开始互相攀比与自我评判,在各种形式的挫败感中放弃了画画。对他们今后的一生而言,这实在是一种巨大的损失。我深信如果一个孩子会画画,他的思维会开阔,更自由,在写作上也会受益。”

“我觉得文字作为一种媒介是很有限制性的,首先它必须沿着一个方向进行,但画画是从所有方向进行的。我在英国的时候看到他们用思维地图,我就想,嘿,我的大脑就是这样工作的啊。”

“我从来没停止过画画。”他说。童年给予他最重要的东西,与其说是经验与故事的源头,不如说是一种视觉化和游戏化的思考方式。在他的作品中,他最关心的,并不是故事本身,而是找到一种创造或者实验的空间——“在那个空间里,你可以找到很多的方向,它可以是快乐的故事,悲伤的故事,沉重的故事,或者混合了不同情感的故事。”

他最新创作的一个故事则是另一种形式的实验——他让他的驴男穿越到了山妖的世界里。挪威民间流传着许多关于山妖的故事,一种居住在森林里的精灵,大鼻子,长尾巴,外貌丑陋,智商不高,又容易生气,一旦发起脾气就无法平息。传说中,山妖最擅长熬粥,喜欢用长鼻子当作勺子在锅中搅拌。

彼得·克里斯蒂安·阿斯比约森和尤根·莫埃收集的《挪威民间传说》里有这么一则故事,讲阿谢拉特(挪威民间传说中经常出现的主角)的兄弟们被“没有心的山妖”抓走了,他必须到山里去找到山妖的心脏,并且摧毁它,才能消灭山妖,救出自己的兄弟们。这个故事强烈地拨动着他的想象力。如果是驴男去寻找山妖,会发生什么故事呢?

“我从小是听着这些故事长大的,有点阴暗、吓人,而且时间造成的距离感让它有点像梦,无法分析和解释,就像你无法分析梦一样,因为梦总是会逃跑。但是,你总是可以带入自己的想象和故事。”