近代徽商土布经营实态研究——以祥泰布号为中心的考察

马勇虎

(黄山学院 思政部,安徽 黄山245041)

土布是指经纬均用手纺土纱,在手投梭机或手拉机等人力机械上织造而成的棉布。明清以来,土布一直是中国民众衣饰的主要用料,故而市场消费量较大,历来也是徽商经营的主要商品之一。虽然各地所产土布品质繁多,规格不一,名称各异,但市场上大量流通的商品土布主要有三个品种,即标布,亦称大布或东套;扣布,亦称小布或中机;稀布,亦称阔布。[1]142

鸦片战争之后,国门洞开,西方洋纱、洋布大量进口,对中国传统土布市场造成了巨大冲击,进而导致了近代徽商土布经营出现了新的变化。许新吾编的《江南土布史》辑录了1840年至1949年间江南地区土布生产、加工和销售的文献资料与从业者口述资料,其中所录徽商祥泰布号资料十分丰富,详细记载了祥泰布号土布收购、销售等经营活动,较为具体地呈现了近代徽商土布经营的实际形态。祥泰布号是清末民初上海地区土布行业最大的商号,经营时间长达70 多年,故而这些资料具有较高的个案研究价值。揆诸徽商研究论著,近代徽商土布经营的研究成果不多,祥泰布号的资料也鲜有利用和研究。①以这些资料为中心,结合相关文献档案资料,深入考察祥泰布号土布经营的实际形态,从中可以揭示出祥泰布号兴衰与近代土布市场的变迁。

一、祥泰布号概述

祥泰布号大约开设于1850年左右,投资人为休宁县海阳城内北街商人汪厚庄,经营地点位于上海大东门大街。②,[2]254汪厚庄之所以选择大东门为经营地,是因为大东门城内和城外一带是上海最为热闹的销售市场,作为人们衣着需要的土布销售店都开设在这一地区。[3]11

进一步考察可以看出,汪厚庄选择上海开设布号,其背后还存在市场交易中心发生变动的深层次原因。众所周知,苏松地区向为中国土布生产、贸易中心,故而明清徽州布商也多集中于苏松地区,从事棉布的收购、贩运。鸦片战争之后,五口通商,上海迅速崛起,不仅成为了中国最大的通商口岸,同时也成为中国商品交易、转运和信息交流的中心。近代以后,徽州布商基于市场中心的转移,逐渐由苏松地区向上海聚集,开布店,设申庄,上海不仅成为了土布交易、中转的中心,也是近代徽州布商聚集之地。据《黟县志》记载,黟县商人在上海开设的布号就达9 家,申庄8 家。[4]319“其中历史较久的,有城内三牌楼的‘余源茂’,小东门的‘周益大’,大东门的‘祥大’,北市石路中旺弄的‘恒大’、‘和大’、‘同昌’和棋盘街的‘林大成’等。至于批发绸缎庄,在北市里弄中,黟县人开设的也不少。”[5]102-106近代徽州布商选择上海作为土布贸易之地,其根本原因是近代土布交易中心发生了变动。因此,汪厚庄选择在上海开设祥泰布号,反映了鸦片战争之后徽商对土布交易中心变化的新判断。

汪厚庄虽是祥泰布号的出资人,但自己并未前往上海主持店务管理,而是聘请汪宽也为经理,负责祥泰布号经营。[6]517据相关研究,徽商经营方式主要有独资经营、合伙经营,以及委托经营等,[7]68从中可以看出,祥泰布号采取委托经营的方式。汪宽也(1866-1924年),原名汪声洪,字宽也。因家庭“生齿日繁,家计日迫,不货值不足以济贫”,不得不前往上海,在族叔汪厚庄开设的祥泰布号做学徒。学徒期间,汪宽也谨慎谦恭,恪尽职守,受到汪厚庄的赏识,光绪二十三年(1897年)被提拔为布号经理。[6]1473

祥泰布号成立之时,仅有资本八百千制钱,约银500 元左右,[2]254属于小本起家。经过多年的经营,祥泰布号在光绪年间达到鼎盛。祥泰老员工的回忆一定程度上反映了祥泰布号鼎盛时期生意红火的场面。

祥泰的店房共有七进。第一进三间第二进五间都是楼房,第三进三间第四进五间都是平房,第五进是五间楼房,第六七进都是七间平房,这许多房屋大部分堆满了布。为了防止霉变,必须经常翻桩。

另有沙船一艘,专门装布去东北,回沪时带来豆油等物,但自己装运土布的业务只占营业额的很小部分。

附属机构有正记染坊,设在南市陆家浜,房子也很多。

祥泰本店有职工120 人左右,四处座庄共有26人。正记染坊正式编制20 多人,连临时工约有30 左右,总共170 多人,另外挂名支薪的还有60、70 人。

祥泰自开业到辛亥革命前一个较长的时期里,总的情况是不断发展的。在光绪二十二、二十三年(1896 左右)营业达150、160 万两银子,估计全年销400 万匹布。[2]254-255

1921年至1925年期间,中国棉布市场形势大变。日本进口棉布由1913年的21%上升为53%,加上日商在1921、1922 两年在华大量设厂,日本棉布迅速占领中国市场。与此同时,在第一次世界大战期间发展起来的中国民族纺织厂,此时生产的粗布、粗斜等在市场上已占有一定的地位。[3]103土布逐渐为机制布排挤,市场份额极为有限,故而“祥泰布号营业逐步降低,利润大不如前。到1925年,生意既无起色,而投资汉口鼎泰油行和上海谦泰昌茶栈,复以‘抛空’失败,亏蚀巨万;加上原经理汪宽也的去世,小辈争夺家产,兄弟阋于墙,新任经理无力应付,祥泰即告歇业。”[2]280持续经营了70 多年的祥泰布号退出了商界。

二、祥泰布号的经营管理

祥泰布号的发展与其经营方式密切相关。据档案等文献资料的记载,祥泰布号的土布经营主要表现为以下几个方面。

第一,棉布收购。祥泰的土布收购主要有门市收购和设庄收购两种方式。祥泰的门市收布,大多由上海四郊,如浦东的三林塘、六里桥、北蔡、周浦、川沙,西郊的北新泾、诸翟、南翔、真如,西南门的七宝,南面的龙华、闵行,北面的吴淞、江湾、大场等处的当地小布庄收购后,再转卖给它,占门市收购量的大多数。[2]326祥泰还在中心河、陈家行、题桥、漕河泾、泗泾等地设庄,每一分庄均有5、6 人多至7、8人。[2]326-327棉布收购中,祥泰采取了“放价”的策略。每于阴历年底农民因急需而出卖较多棉布产品时,祥泰不但不杀价,反而比平时的收购价放宽一些。每匹按市价加上一、二十文钱,在拣选上也放松一些,借此在农民织户中造成良好的印象。[2]329

第二,品牌建设。土布销售中,由于客户只认品牌购买,所以几乎家家商号都有牌子。但“土布店好开,牌子难打”。祥泰作为上海首屈一指的土布店,其牌子、品牌建设也有一个过程。据资料记载,祥泰初创时因新打牌子没有市场知名度、吃不开,不得不租用市场品牌“德大”经营,在卖一百包“德大”牌给老主顾时,搭卖二十包祥泰新牌,请其试销。由于祥泰特别讲究新牌子的规格质量和售价,逐渐将新牌子做出,得到了市场认可。祥泰牌子在所有的土布字号中最多,共有187 扇,最出名的5、6 扇。清水货三扇牌子中,最出名者是“大裕元”,其次是“益成亨”,再次是“谦恒义”;东套的二扇名牌是“锦美元”和“瑞兴亨”;京庄二扇是“正谊维”和“文奎福”,还有副次货印贴“长庆寿”等牌子。销奉天的副牌叫“祥顺维”等。[2]366

由于牌子对于土布字号的意义重大,故而徽商土布字号的牌子常被其他商号假冒。例如余源茂的牌子即有被假冒的记载,“顷据余源茂余矅卿先生来会面称,在广德隆见有裕成布牌加阔加长纱布发现,询悉系宝号出售于彼。查裕成布牌,早经余源茂在敝会注册,有案可稽,他人不得冒称。用特予以警告,并盼即日明白示复为幸。此致同成(城)布号。”③正因屡有假冒布牌现象,上海布业公所不得不一再登记、注册“牌谱”,保护知名品牌,打击假冒,“同业中如有顶冒他号已经注册之同路同货牌号,经本所查明,或被本牌呈报,查有实据者,将冒牌之货尽数充公。”④

第三,“摸指论价”。祥泰布号是专做东北帮生意的大户,在经营中唯恐同业了解售价,和他竞争,故在交易时非常秘密。在1912年前,祥泰派人去北方销售土布,成交时,买卖双方都把手缩在袖子管里,凭事先约定的暗号“摸指论价”,这样即使有人在场旁观,也无从知悉成交价格。[2]359

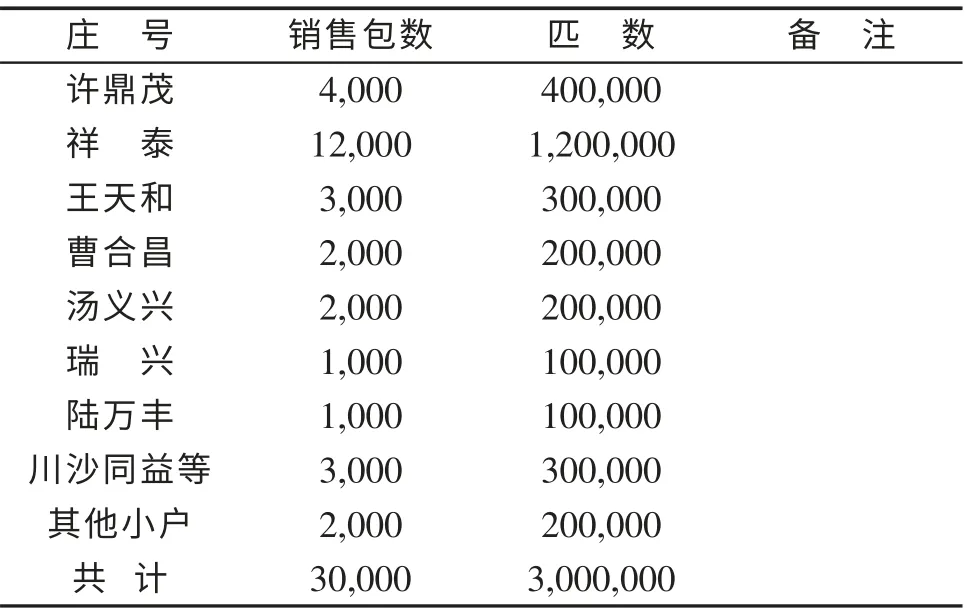

第四,销售市场和经营业绩。祥泰的土布专销东北地区,即所谓北帮生意,产品以东套、清水布为主。东套又名标布,产浦东各地。阔九寸二三分至一尺,标准长度一丈八尺。高档销京庄、东北,中下档销关庄,每包一百匹。1914-1922年祥泰所销东套布如表1。

表1 上海各土布号平均年销东套布数量表(1914-1922年)

从表1 可以看出,祥泰所销东套布无论是包数,还是匹数均是市场第一位,占整个上海东套布市场的40%。清水布也是祥泰销往北方的主要棉布。清水布即西稀,又名清水大布,产上海西南各乡。阔一尺零七分至一尺一寸四分,长十六尺至十七尺五寸,销关庄为主,每包42 对,计84 匹。1914-1922年祥泰所销清水布如表2。

表2 上海各土布号平均年销清水布数量表(1914-1922年)

从表2 可以看出,祥泰所销清水布包数、匹数也是市场第一,其销售量是上海市清水布总量的71.4%。东套、清水布的销售量统计数据表明,祥泰布号是上海土布商业界最大的商号。

第五,经理汪宽也与祥泰布号。祥泰布号的发展与经理汪宽也的经营管理密不可分。汪宽也(1866-1924年),休宁人,店主汪厚庄的族侄,因家贫辍学,在祥泰布庄做学徒。由于精明能干,办事负责认真,30 岁即被汪厚庄提升为经理,并放手让其经营。汪宽也感念知遇之恩,倾注全力,悉心经营,终于将祥泰布号发展成为上海市最大的土布商号。汪宽也为人正直,“性杭爽快,律己咸任,公益事勇”,⑤深得同行敬重。清末民初,他联合上海布业反对官府的苛捐杂税,“有清之季,供布未罢,官责布商运输,名曰津贴,公目为苛政。丁未春,合王书、田异晓、耕红孙诸君,廪请督抚,咨部撤销,积年秕政一旦豁。民国纪元,公以布捐由榷局散征,苦苛扰,不若由同业公认汇,节其繁费。”⑤汪宽也的业绩和威望使他担任了上海布业同业组织——绮藻堂布公所的总董,成为上海布业界的领袖。他在1922年病逝后,上海布业公所捐资为其铸造纪年铜像,立于豫园湖心亭东侧。⑥

三、祥泰布号的兴衰与近代土布市场变迁

前文已述,祥泰布号约开设于1850年,1925年歇业,经营时间长达70 多年。纵观祥泰布号70 多年的经营历史,其兴起与衰落的过程,较为典型地反映了近代棉布市场的变迁。

祥泰布号开设时期的初始资本仅有500 元,属于小本起家。小本经营的祥泰布号之所以能够长期经营,不断扩大经营规模,甚至成为清末民初上海地区土布行业最大的商家,其主要原因在于近代棉布消费市场的巨大需求和商业机会。

表3 为1840-1936年间全国棉布消费量、产量统计表。从中可以看出,1840年至1860年,全国所产土布占棉布消费量的99.54%和96.82%,几乎全部进入市场。在此阶段,洋布虽已进口中国,并在内地销售,但主要限于内地城镇市场,故而对土布市场的影响不大。[8]279至1894年,洋布对土布的市场冲击虽有所加大,但土布仍然占全国棉布消费量的85.85%,牢牢占据着市场主导地位。土布在全国棉布消费市场的主导地位表明,土布的市场需求较大,因此销售旺盛。可以说,祥泰布号自1850年开业以来,正好遇到了土布销售的“黄金时代”。也正是由于土布市场的黄金时代,祥泰布号能够从小本起家,逐步得以发展,乃至光绪二十二年达到鼎盛,年营业额150、160 万两银子,全年销400 万匹土布。

表3 1840-1936年棉布消费量、产量统计简表

1895-1913年期间,土布在洋布的冲击下,虽然初现衰退,但是祥泰布号能够依据市场的变化,积极调整经营策略,经营规模仍然较大,获利颇丰。大体说来,原因主要有三个方面。

其一,土布市场的存在与土布改良后产量的增加。19 世纪末至20 世纪初,土布虽然受到洋布的冲击、排挤,但是如表3 所见,土布仍然在棉布消费市场占有63.89%的比重,还保持着若干传统市场,如东三省、两广、福建等处的销路未减或减少有限,外销南洋等地的土布呈现出逐年增加的趋势。土布生产也在洋布的冲击下逐渐放弃了传统的手工纱,改用进口洋纱。洋纱代替传统手工纱,不仅提高了纺织效率,增加了棉布产量,也降低了棉布生产成本,价格下跌。因此,土布产量的增加和价格下跌,为祥泰进一步扩大市场销售提供了可能。

其二,祥泰布号与政府的密切关系。1900年义和团运动时期,北方交通受阻,经商有风险,做北帮生意的布号一度陷入停滞状态。由于市面萧条,银钱业抽紧银根,祥泰布号无法贷款收布。但祥泰是上海市场土布经营大户,对市场影响较大,民谚“祥泰一天不收布,四乡农民要造反”,正是祥泰市场影响力的具体表现。加之祥泰经理汪宽也与官府关系密切,时任上海道台特地开库拨出数十万两银子,借给祥泰收布,为祥泰布号解决了经营资金缺少的困难。

其三,抓住市场机遇。1904-1905年的日俄战争又为土布提供了一次市场机会。日俄两国在上海购买大量棉布以资军用,海参威棉布交易极为活跃,土布销路大畅,北帮业务再次旺盛。祥泰、王大昌、森生云、王天和等数十家土布商,各户营业自几千包至二、三万包不等,盈利数千两至数万两不等。正因为如此,1902-1905年土布商号营业旺盛,利润丰厚,其中“做北帮的祥泰,在1913年以前营业较好,最多的一年做到150、160 万两银子。”[2]256但是,日俄战争中日本取得胜利,日本势力渗透东北,并仿造套布和清水布,上海地区土布销路大受影响,业务逐年下降,祥泰布号也从鼎盛走向维持经营的阶段。

1914-1922年是土布业一度盘旋回升时期。在此期间,由于国内、国际政治经济局势的变化,祥泰布号的经营方式和策略也出现了一些新变化,主要表现为以下三个方面。

第一,调整销路,拓展广帮业务。第一次世界大战爆发后,西方国家忙于战争,市场受阻,洋纱、洋布进口数量显著减少,过去受到压抑的土布业复趋活跃。当时由于市场需求和洋布价格上升,土布国内市场扩大,而出口也有所增加,土布生产急剧回升,土布商业亦见复兴之象,其中尤以广帮(包括经香港出口) 的发展为最快。1912-1920年的8、9年间,广帮销路不断转旺,北帮业务却逐步下降。祥泰布号虽以销北帮东套为主,因为是百年老店,牌子好,业务范围广,广帮生意也做,福建一路也做,东套、清水布、东稀都做,所以总得说来,营业所受影响不大。[2]269

第二,介入生产环节,开发土布新产品。传统棉布市场大体而言,属于卖方市场。产地纺织何种商品,商人即销售、贩运何种产品,不会考虑销售地及消费者的需求。近代徽州土布字号在市场竞争中逐渐转变观念,依据市场和消费者的需求,介入生产环节,开发新产品。例如,祥泰布号是土布批发大户,在经理汪宽也的主导下,选用优质棉布,购买上等染料,开发出了“祥泰”牌毛蓝棉布新品牌。祥泰毛蓝布质地细密耐用,色泽鲜艳,永不褪色。用其制作衣服,无论是长衫、短褂、背心、学生装、套裙,都能广泛适用,吸汗、凉爽、舒适。其质量超过当年信孚洋行所销190 号阴丹士林布。“祥泰”牌毛蓝棉布以其质优价廉行销全国,远销东南亚和法国。此后,祥泰还开发了“祥泰”印花头巾、面巾、包袱、被单、青花蓝布帐等系列新产品,既扩大了祥泰名牌的影响,又适应了城乡用户的需求。[9]202-203

第三,调整棉布品种,改营低挡商品。民国成立后,禁止缠足,衣履服式改变,原来销京、津一路用作缠足、外套、靴、履的上等标套销路骤减,祥泰布号不得不调整经营策略,改营低挡东套,绝大部分销东北牛庄。祥泰布号此时收布每天约需银洋四、五千元,合七、八千匹。在阴历年关前每天收布高达一万多匹。祥泰这一时期的营业额每年仍有112 万两左右。大战停止后逐年减低,民国十年(1921)以后不过100 万两,甚至低到70、80 万两。[2]269

1923-1937年是土布业的衰落时期,祥泰布号亦在此期间关门歇业。第一次世界大战期间,输入我国的西洋布减少后,日本乘机而起,东洋布进口数量骤增,取代英美霸占了中国棉布市场。1920年起,东洋布大量输入,由于上海和内地水陆交通日益发展,洋布得以渗入内地的城镇农村。与此同时,西方国家对华棉纺织业的资本输出扩大,民族纺织印染工业亦有发展,机制布产量逐步提高。特别是这一时期机布加强了价格攻势。土布遭到国外输入和国内生产的机制布的不断排挤,受创深重,市场日渐缩小。另外,由于南洋等地许多橡胶园破产,马来西亚、荷属东印度、越南、缅甸等又限制进口或提高税率,加之国内军阀连年混战,使得土布业遭到很大程度的破坏。1925年,祥泰布号在内外因素的压力下,被迫关门歇业。1930年前后的土布市场,因日本东洋布进一步削价倾销,土布终因在价格上无法抗争而益见衰落。九一八事变后,东北沦陷,东北市场为日本垄断,北帮土布业务自此一蹶不振。1937年前夕,北帮生意几等于零,南帮亦见萎缩,土布经营商户锐减,行业进入了衰落时期。

注释:

①管见所及,近代徽商土布经营的研究成果,仅有[日]松浦章《徽商汪宽也与上海棉布》(《中国社会经济史研究》,2000年第4 期)一篇论文。此外,言行一著《近代徽商汪宽也》(陕西师范大学出版总社有限公司,2012年版)以传记文学的形式讲述了祥泰布号经理商人汪宽也的传奇人生。

②又据《休宁县志》,祥泰布号开设于光绪年间,恐有误。参见休宁县地方志编纂委员会编:《休宁县志》,安徽教育出版社,1990年版,第259 页;黄山书社,2012年版,第517 页。

③上海市工商联档案,档案号232-1-22。

④丙辰二月初十日一时全体大会提议修整牌律案事,上海档案馆,档案号S232-1-14。

⑤上海绮藻堂布公所百年来事迹,上海市档案馆藏,档号S232-1-14。

⑥上海市土布业商业同业公会土布公所前总董汪宽也先生纪念像,上海市档案馆藏,档号S232-1-14-4。

[1]中国近代纺织史编写组.中国近代纺织史[M].北京:中国纺织出版社,1997.

[2]徐新吾.江南土布史[M].上海:上海社会科学出版社,1992.

[3]中国社会科学院经济研究所.上海市棉布商业[M].北京:中华书局,1979.

[4]黟县志编纂委员会.黟县志[M].北京:光明日报出版社,1988.

[5]吴拯寰.上海地方史资料(三)·旧上海商业中的帮口[M].上海:上海社会科学出版社,1984.

[6]休宁县地方志编纂委员会.休宁县志[M].合肥:黄山书社,2012.

[7]张海鹏,王廷元.徽商研究[M].合肥:安徽人民出版社,1995.

[8]许涤新,吴承明.中国资本主义发展史:第二卷[M].北京:人民出版社,2003.

[9]余宗圣.旅沪徽商汪宽也[C].黄山市政协文史资料委员会.近代徽商.合肥:黄山书社,1996.