从工具的磨损看麻山苗族对文化所属环境的适应

朱堃

摘要:文化是人类赖以生存的工具,而生产生活工具是文化在人与自然的互动运行中最为直观的中介实体,从工具的磨损情况,可以直观地看出文化对所属环境适应的结果。博物馆对于文物的征集应充分考虑到文物的文化背景。文物不是孤本,单体的物件与周围的环境存在着千丝万缕的联系。在漫长的历史进程中,文化将人类生活对生态适应的信息刻入了工具的磨损中,如何将文物所货载的文化做动态的还原,理应是民族博物馆在进行文物征集与展示工作中的重要职责之一,但眼前不少博物馆的相关工作,显得不尽如人意。立足于生态民族学的文化对所属环境的适应观,改进文物征集和解说工作就显得刻不容缓了。

关键词:工具;磨损;文化适应;博物馆

中图分类号:G265

文献标识码:A

文章编号:1674-621X(2015)03-0139-07

一、从工具的磨损反观文化的适应

提出这一研究命题,是由于笔者在贵州省麻山地区田野调查过程中,发现工具的磨损与当地族群的民俗习惯以及生态环境的改变休戚相关,从工具的磨损状况可以印证当地民族在时代潮流的影响下,如何改变旧时的生活状态,转变以前的传统思想,从而对文化变迁做出适应,还可以推测当地的生态变迁的概况,以及该民族对生态变迁做出的选择性适应。

在查阅有关考古及历史方面的文献、论文时,发现对工具磨损方面的研究十分之少,比如墓葬里出土的短剑,只有基本样式,完残程度,所属文化等方面的信息,对短剑本身的研究也止步于材料的分析。对短剑的使用情况一般不做探讨,这是不够的。通过对短剑的磨损研究,有助于对墓葬本身的考证。从短剑的剑刃有没有开刃,有没有砍过的缺口,剑尖是否完好,剑柄处是否有刮擦的痕迹,都可以判断墓地的主人是什么性格的人。若短剑都是开过刃的有缺口的,那墓地主人一定曾经使用过这些兵器,或者是一个习武之人;若短剑没有开刃,在剑柄处却有磨痕,那说明墓地主人只是把短剑作为随身佩戴物却不曾使用;若短剑完全没有磨痕且未无开刃,那说明短剑只是单纯的陪葬品,可能墓葬主人的日常生活根本就不需要接触兵刃。还比如说编钟,对于编钟的历时来源,发声原理等方面前人已经做了非常完善的研究,但是却鲜有文章提及编钟在演奏敲击过程中的磨损情况,编钟的使用方法没有文献正面记载,只是现代的人根据编钟的形态以及一些文献中少量的提及来进行的推断。编钟在反复敲击之后,肯定会留下磨痕,这些磨痕正好可以还厦编钟在古人手里是怎么使用的,如果条件允许,甚至可以通过电子显微镜扫描去还原分析每一次敲击的力度与角度,以及用什么工具来敲击,甚至敲击的方式,也能从中得以证买。

在贵州省紫云县宗地乡牛角村进行田野调查时,笔者就发现了很多通过工具磨损的分析可以印证和复原的文化对环境适应的例证。在当地苗族地区有不少具有民族特色的生产工具,其中之一就是摘刀(见图1,摘刀一),苗语称为“温”。它是在半圆形的木板上,嵌一个铁片。在木板背上琢有一孔,穿上一根绳套,使之能套在手指上使用。摘刀除收糯谷穗外,也能收谷子、红稗、蓝靛和采集野生植物。这种摘刀是十分符合当地生态背景的一种生产工具。

牛角村地处云贵高原海拔900多米地段,山多路少,村民在进行农业耕作的时候,通常都要翻山越岭,采集草药时还需爬上悬崖,这就要求有一个十分小巧又十分灵活同时还要锋利的采集工具来进行作业。从摘刀的制作方式与使用方法不难发现,在易于收取、采摘的前提下,还不容易误伤自己,这是民族智慧的高度结晶,是民族文化对生态环境做出的正确适应。但是现在摘刀却逐渐停止了使用,其原因并不是有了更好的替代工具,牛角村的地址是石灰石岩溶山区,属于高度发育的喀斯特地貌,且石漠化灾变愈发的严重,过去很多的农作物现在已经没有土地种植了,现在的牛角村以种植玉米为主,而玉米是无法用摘刀进行收割的,而且当地所产野生草药的数量也在逐年下降,采集草药的人也在慢慢变少,所以摘刀已经失去了运用的场所。

笔者对当地收集到的摘刀做了仔细观察,发现摘刀上的圆孔大多呈现有不规则的菱角,而且大部分已经磨得十分光滑,刀片底部已经锈迹斑斑,倒是刀片的刃口与表面依然有光泽。这说明当地的苗族乡民在制作摘刀时还没有专门供使用的钻孔工具,摘刀上的圆孔是用其他的利器慢慢琢出来的,初时会很不规整,很粗糙,但摘刀经过了大量的采集劳动的使用,摘刀上的圆孔会与套在手指上的绳套长时间的摩擦,那些很粗糙的棱角就逐渐被磨平了。刀片的刃口由于在使用中要频繁地与拇指接触,所以十分光滑锋利。这都充分说明了虽然现在摘刀已经无人使用了,但在生态环境灾变前,是普遍频繁使用的生产工具。

在牛角村调查时,笔者发现每个家庭中都有磨刀石(图2),这种磨刀石的石质与其村庄所在地的地质是不一样的。这在访谈中得到了印证,这些磨刀石都是在山下有河流的村庄里买的,而交易的地点没有固定性,大部分会是在河边。通过对磨刀石的研究,至少可以得出两个结论,首先,牛角村所在地区属于石灰岩地貌,当地的石质是不能用来做磨刀石的,而农户家中有很多的刀具,都需要打磨,因此磨刀石肯定是下山购买的;其次,山下的河床里堆积的大量的砂岩其本身没有什么价值,但为何也需要购买,这能推测出在古代当地各民族之间的族际关系颇为紧张,且领地划分明显,流经村庄的河流是完全属于这个村庄的,包括河里的任何物,所以牛角村的居民需要磨刀石,不能随便去河边捡,而是需要购买。通过对磨刀石局部的细致观察,不光是有流水冲刷过的痕迹,还有人工打磨的痕迹,包括磨刀石的侧边有许多的划痕,而这一面是不会用来磨刀的,我们可以推测,有河流的村庄在用砂岩作为磨刀石出售后,应该是产生了相关的产业,将河床里的砂岩人工打磨加工以便于出售。通过对村民的访谈,得知一块磨刀石大概也就能用一年,而山上的村户都需要购买,所以累计起来需求量还是不小,这也是能支持卖磨刀石成为副业的理由。类似的例子还有很多,在此恕不一一赘述。

二、工具磨损研究应与博物馆陈列理念互相结合

笔者在麻山地区对工具磨损所做的调查,恰好是当代民族博物馆的文物征集与展示工作中不可避免的问题。在对国内一些博物馆进行了调查后,笔者发现大多数博物馆在藏品展示时,都只有藏品的名称、年代等信息,特别是在民俗文物的展览上,往往只有一件文物放置在那里,少数博物馆会加上来源及流传信息。观众在参观时,无法获得更多的信息,对于一些民族特色非常明显的文物,连基本的用法可能都不甚了解。我们对于工具磨损的研究,其目的还是为了呈现工具自身货载的文化信息,还原不同时空场域中民族文化的特色,探寻其所做出的文化适应。而将文物放入博物馆,这样的内容也应该得到体现,时下很多博物馆都做不到,不能不说是很大的遗憾。

展品陈列时,要充分考虑到观众求知欲的需求。比如:摘刀的展出,单就放一把摘刀在展柜中,附上简单说明,是不够的,这样的展览没有生命力,无法给人留下深刻的印象,还容易造成误解。须知道,摘刀是一种苗族地区特有的采集工具,具有地域性与自制性,没有在苗族地区生活过的人,是不太明白摘刀的用处的,也无法体会到摘刀对于苗族人民的重要性,更无法了解摘刀对苗族所处生态环境的适应价值。而且摘刀的形式也多种多样,因为大部分都是自己制作、自己使用,所以从外观上,甚至是材料上都不尽相同。半圆形的摘刀(见图1,摘刀一)是最普遍形状的摘刀,因为这种摘刀在制作时,刀片是自己用铁片打制成的,刀片很宽,用半圆形的木片将其卡住,会十分的方便与牢固;但是后来有人在制作时为了图方便,用半截锯条来充作刀片,将其反面开刃,这种刀片很窄,若是用半圆形木片做刀柄,很难卡紧,切容易把锯片崩断,所以改用长条形的木片做刀柄(见图1,摘刀二)。如果只有一把摘刀展示,会给观众产生摘刀仅有唯一形象的错觉。在这类以自制为主的民俗文物的展览过程中,首先要保证数量,同一类型的工具要作出5把以上的展示,同时,还要附上工具使用的解析图,工具的使用人,工具的制作材料,工具的使用周期,最好还要有现场使用图,因为只有让文物与其使用的环境相结合,才能达到真正让观众了解到文物,进而通过文物认识到一种文化的效果。

在展示文物的同时,还需要注意科学性。这就要求文物研究人员自己对文物的解读要到位,并且要以严谨的态度来进行展示工作。一些博物馆在展示新石器时代的建筑时,因为原物的缺失,只能靠场景复原来完成展示。但是仿制的建筑其部件的制作,都是用现代工具完成,丝毫不考虑到当时的制作工艺,这就会造成观众的误解,要知道在新石器时代根本就没有出现锯子、斧头等专业的制作工具,所措建成的建筑其拼接处肯定也是很少有打磨、削砍的痕迹。在展示新石器时代的服饰时,居然还出现了剪裁的痕迹,那时候的制作工艺是不可能出现剪裁的,因为无法绞边,通常都是一大块布或者是兽皮简单缝制后,穿在身上。如果不注重文物所出的时空场域和当时的技术水平,那么这样去展示文物,只会给观众造成误解,无法起到复原历史文化的教育效果。

在展示现代民俗文物的时候,多数博物馆还存在着一种审美取向的展示理念,从征集文物的时候,就挑一些刚刚制作的,用料好的,外表美观的带走,甚至如果需要征集的文物外表过于残破,还会要求重新制作一个新的。这样的文物展示出来,会让观众无法真正了解到民族地区的生活生产是什么样的情况,会产生一些不符合实际的幻想,而这些不应该是从博物馆的展览中出现的问题。我们对工具磨损进行研究,就是希望能真实还原民族文化,如果这些研究成果不能传达给观众,那其研究的意义也会损失大半。而这些都是不注重展览的科学性而产生的问题。

三、工具磨损个案分析对博物馆藏品研究的启示

当代博物馆在征集民俗文物时,不应该将文物当做单独的个体,文物与其所在的环境就像鱼和水的关系,是紧密相连的。比如我们在研究祭祀用具的磨损情况时,应当注意祭祀的场所的选取,祭祀日期的选择,以及祭祀当天气候的变化。如果一件经常使用的祭祀用品出现了锈痕,或许并不是因为保管不当,可能是祭祀的时候多会下雨,亦或是专门选取雨天来进行祭祀。

同时,在文物的收集研究过程中,要进行量化对比,同一类型器物,至少需10件以上进行比较,将有相同磨损的地方标记出来,进行研究。进行量化对比的原因是为了得到准确数据,工具的磨损也分为正常使用磨损和非正常使用磨损,我们要研究的是生产、生活工具在它可使用范围内的正常磨损,要将那些在正常使用外的摔落、小孩玩闹以及临时性的做他用的因素给排除。

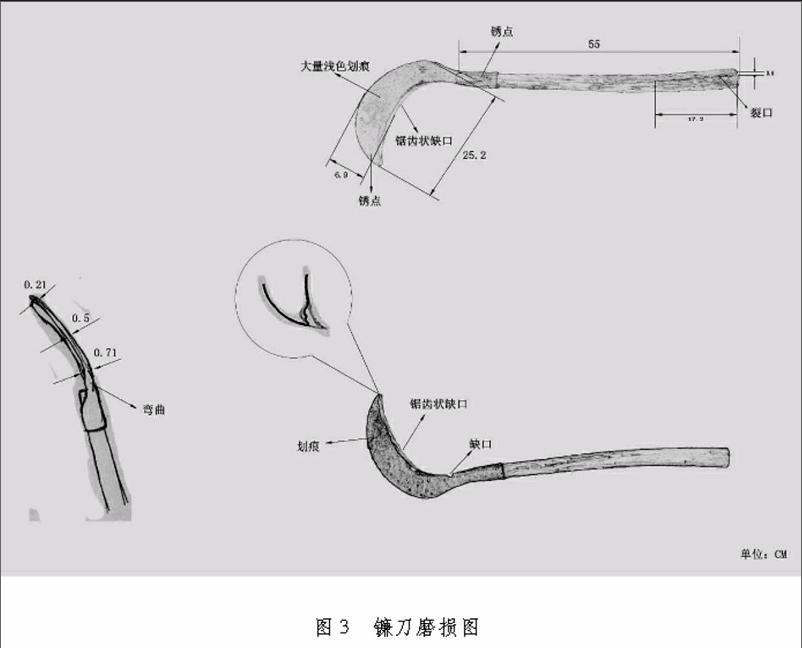

以镰刀(图3)为例,在对数10件镰刀进行对比,发现有几处相同的磨损情况,刃尖都没有完整的,全部崩坏,这是由于牛角村所在地区田地很少,往往种植农作物的地里也是乱石成堆,在用镰刀收割庄稼、伐木砍柴的时候,镰刀都无法避免会磕在石头上,所以这些镰刀全部没有刃尖,都被崩坏。在进行锄头(图4)对比时,发现所有的锄刃背面都有划痕,深浅不一,覆盖面积大,锄刃的两角也都被崩断,可以推测,牛角村的田地不光是地表上乱石多,就连土层中也全是碎石,足以表明当地生态灾变的严重。而这些结论无需与乡民对话,只需对工具进行对比,同样可以得到科学的结论。

在研究工具本身磨损的时候,我们还需注意,工具是由人来使用的,其产生的磨损显现出的是使用者的文化残留,所以还需对工具使用者进行个体分析。同一把锄头,可能由于使用者的年龄、身高、健康等因素而产生不一样的磨损,这些磨损会干扰到我们对工具自身的观察,产生错误的信息,所以在对工具量化对比时,应将这些背景因素考虑进去。所获得的数据不光对研究有帮助,在当代民族博物馆进行展品陈列时,这些数据也是值得展出的部分。

四、民族博物馆的文物诠释及问题

博物馆的文物藏品一般是通过田野采集、考古发掘、民族学调查征集、购买、交换、调拨、制作、捐赠、寄托、借用等方式获得。文物是博物馆安身立命之本。由于社会的进步,思想的开化,族际间的交流与冲突愈发的频繁,各地少数是族族群的文化意识逐渐觉醒,这使得民俗文物在实质与伦理的考虑上都不再是那么容易收集。因此,改变文物收集的观念,对需要收集的文物的重新定位,同时用文物从事老问题的新研究,自然成了当代民族博物馆发展的新趋向。当代的博物馆不只是一个摆放文物的仓库,展览文物的窗口,要讲究如何赋予这些征集物以知识、功能、意义的理解之还原,在不同的认知层面上,达到诠释和领悟的目的,并且使收藏品能够协助研究与教育的工作。博物馆在文物的利用上,不仅要求展览和研究,还要成为一个“资料库”,即在数学、田野工作的基础训练上也有所建树。使当代民族博物馆改变静止与仓库的僵化形象,建立主动的运作功能,从纯粹储藏、陈列的工作中脱胎换骨。

但在目前大多数的博物馆,就文物的收集上,存在着很大的误区,而且在文物维护、展示及解说上,甚至存在着反科学的做法。一些博物馆在收集民俗文物的时候,尤其钟爱一些非常具有民族特色的物件,他们认为这才是民族性的体现,这才能代表真正的民族文化,而忽视甚至摈弃了一些不同民族间功能、造型相通的物件。殊不知这种猎奇性的收集方式是不能代表一个民族真正的文化特点的。一个民族其文化的发展,不止是在所属环境中不断发展自身文化,同时也会与其他民族进行交流,吸收异民族的文化,这是一个动态且漫长的过程。民族族群在对所属生态环境适应的过程中,会根据本民族的需求对所使用的生产生活工具进行选择与再选择,而这些选择的结果,恰好就是这个民族的文化结构的直接体现。一些博物馆在进行民俗文物的征集时,却往往会对那些使用过的,有残缺的物件弃而不用,反而让当地的百姓制作新的工具加以征集,或是征集回馆后自行仿制用来展示。这种征集方式,存在极大的弊病。反观文物的定义,文物是人类在历史发展过程中遗留下来的遗物,各类文物从不同的侧面反映了各个历史时期人类的社会活动、社会关系、意识形态以及利用自然、改造自然和当时生态环境的状况,是人类宝贵的历史文化遗产。这无一不表明,只有那些被使用过的,用旧甚至用坏的物件,才能体现出文物使用者的文化背景,而崭新的文物会极大的降低其所代表的的民俗特征,至于仿制的物件,本身就不是文物,更是无法体现出其民族文化,能体现的只是仿制者的文化背景。这样的藏品虽然样式精美,完整度高,却不能给研究者留下有用的信息,更为可怕的后果是产生信息认识上的误导。

文物理念要创新,关键还是要解决思想认识问题,一些文物部门的工作人员不认为现代人们使用的物件是文物,在文物征集工作中存在着重历史轻现代,重艺术轻常态的现象。其实文物的价值不在于它的历时久远,而在于它所反映的一种社会形态和时代特征,它是否与民族文化紧密相连。那些即将淘汰的许多生活、生产工具,反而具有特殊的历史价值,它们所代表的,是一个民族在面对文化变迁时,以民族特有的思维所做出的文化适应。要解决这个问题,首先要对货载文化信息的具体物件引起重视,将文化实体提炼出标准形式;其次,对产生于不同时间段的物件要一视同仁,将“只有古老的才是文物”这一次错误的人为价值观念逐渐消除;再次,文物展示研究应回归本位,以第一手实体物件呈现,让文化的特质切实的反应出来。天下大同的新时代,很多的民族文化就在我们的眼皮底下消失,保护民族文化,捕捉文化精髓,对于当代民族博物馆的工作意义重大。

五、民族博物馆的历史使命及展望

博物馆是征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的物证的场所,并对那些有科学性、历史性或者艺术价值的物品进行分类,为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育的机构、建筑物、地点或者社会公共场所。在高新科技高速发展的今天,一些传统的、民族的文化正在逐渐消逝,民族信仰也逐渐被遗忘,随着时代的前行,不同年龄的人对于民族文化的认知与了解也在产生变化,而其中一些是模糊的,甚至是错误的,而博物馆就是一个对这些文化进行正确认识的场所。人们来到博物馆进行参观,正是一个与逝去的文明面对面交流的过程,一些消失的、或是即将消失的文化能在这里重获新生、大放异彩。

在博物馆日常接待的观众当中,有慕名而来的游客,有希望更加了解本民族文化的普通百姓,也有研究历史、民俗文化的学者。在文化繁荣的今天,博物馆作为一个提供精神食粮的公共场所,在对文物的解读上,要更加细致、更加深入。现在很多的博物馆都有各类民俗文物藏品,涉及少数民族地区人民的生活,农作,娓乐工具等等,但有个问题却不容忽视,在观众面对这些藏品的时候,知道这些工具是做什么用的吗?是怎么使用的?为什么要这么用?而且目前做人类学田野工作的代价是很高的,许多学者在进行文化研究的时候,都因为地域、经济等现实问题无法彻底完成实地调查,而研究博物馆中具有该民族特色的文物就成了一个非常理想的替代方案,而且,即使在田野点进行了足够的调查,研究博物馆中的馆藏陈列也同样具有参考价值。当代博物馆在对文物进行陈列和研究的时候,如何做到人性化,同时还要深入化,不仅能够给普通观众普及知识,还能让做调查的学者产生共鸣,予以新的启示,这是一个艰巨的历史使命。

笔者在对贵州省麻山地区苗族聚落地的调查中,观察工具的使用,并收集各类型的文物,在对文物的研究中,将文物的损耗与该地区的民俗习惯,生态环境及民族的族际关系进行复核比较,得出工具与民族文化最为直接的关联,证实了从工具磨损视角入手来研究文化适应的可行性。同时,在对工具的深度分析下,能最大程度的特工具的生命周期毫无保留的还原出来,这对于博物馆在民俗文物的展出及解释上能进步提升高度,为博物馆的文物征集与展示工作,提出了一个可支参考借鉴的方法。