以为自己在飞翔

文_肖 遥

以为自己在飞翔

文_肖 遥

1

我家表姊妹里,花花是最调皮捣蛋的。

从花花身上,我见识了什么叫“不听话”,用小姨的话说,“她天生没长听话的耳朵,她的耳朵是用来让人拧的”。

那一年,我5岁,花花3岁半。有一天,我听到小姨和二舅议论:“二芮老实,要是花花,你给妈买的点心藏不了两天,就都叫她给偷吃了。”我听到这句话一点儿也没有认为是表扬,天知道我有多讨厌“老实”这个词。

因为我没少看到花花爬上院子里的苹果树,把自己倒挂在枝头上冲下面扔苹果花,二舅虽然怒吼着爬上梯子去抓她,但并没有如我预料的,等她下来后狠狠揍她一顿。花花把鸡窝里的鸡蛋掏出来一个个敲碎,小姨虽然以最尖锐的嗓音嚷嚷,让我觉得花花这回死定了,可她也不过轻轻在她屁股上拍了拍,并没有实践自己叫嚣的“花花,信不信我把你的皮揭下来”“再淘气用棍子把你的屁股打个稀巴烂”。吃饭的时候,花花爱剩多少剩多少,也没人兑现他们说过的“吃不完把头割下来灌进去”。

实际上,花花这些行为常为大人们津津乐道,好像她变着法儿地捣蛋,实在是让他们大开眼界。

而他们偶尔提到我的“听话”,远远没有说花花时的眉飞色舞。于是,为了表示我不像他们说得那么“老实”,我找到他们藏的点心,专门在小姨进门的时候大模大样地吃。不想,小姨说:“二芮就是老实,要是花花,偷吃东西才不会让人发现。”

上小学后,我稍稍拥有了一点儿一个听话孩子的优越感,尤其是放假回去被问及“你考了第几名”的时候,我会大声报出我的排名,尽管花花已沿着墙根溜走了,还会有个声音追着她:“看看你姐,看看你,慌慌!”从此,花花又多了个名字—“慌慌”。花花才不管别人说她啥,她忙着把小时候坐过的婴儿车改装成滑板车,让我们站在上面从高高的坡上滑下去……

整个童年时期,我跟着花花慌慌张张地干了许多“坏事”,用水浇蚂蚁洞,穿上雨衣捅马蜂窝……天哪,她怎么知道这么多的游戏?

我不知道如果没有花花,我的童年会有多乏味,而有了花花的引导,我才发现那些危言耸听的禁止有多么可笑,如果错过了这些被禁止的乐趣,有多可惜。

2

花花能够在任何地方找到乐子,到了青春期,我们的游戏转向了户外。我们游荡在县城的街道上,溜达到溜冰场,不是为了溜冰,那里有很多男孩,我和花花心照不宣地期待着他们跟我们搭讪,冲我们吹口哨,虽然花花说:“如果他们敢跟上来,咱就说咱哥是宋十二(县城里最有名的地头蛇)。”但遗憾的是,没有人跟上来。

“这个地方不好玩,咱们去个好玩的地方。”县城的舞厅里聚集了几乎所有的“坏小孩”,我穿上过年的新大衣,跟花花去了舞厅。有人跟花花搭讪,其中一个行为粗鲁、眼神凶恶,另一个满嘴黄牙,不知是因为脏还是被烟熏的。总之,电影里那种放浪不羁的男孩没有出现。

后来,我去了城里上大学,花花继续玩这个游戏,玩得很彻底,以至于暑假我再次回去,花花已经顾不上跟我玩了,她忙着投入各种约会,约会对象有邻居家那个看上去斯斯文文的男孩,有舞厅里眼神凶狠的老大,还有全校女生的“男神”。那时候的花花,就像引发特洛伊战争的海伦一样,不知有多少人为她打过架或挨过打,她自己也在熊熊燃烧,为了这个愤怒那个伤心。幸而她作为文艺特招生考上了师范,她去市里上学以后,县城安生了不少。

3

过了许多年,我们各自结婚,过日子,我偶尔回老家,花花还带我去舞厅,但她说县城里太小,不好玩。有一段时间,她频繁来市里,但我俩已经不能一起愉快地玩耍了,多数情况是因为我们的时间观念有差异,比如她说好下午来找我,我以为会是14点左右,但她一般会在18点以后出现。像小时候一样,花花不按任何规矩出牌,听任自己的心情来去。我的指责,就像小时候她受过的诸多呵斥一样,被屏蔽掉了。

后来,花花心血来潮开了家私房菜馆。做生意没有使花花有任何消耗,反而日渐发胖,用小姨的话说:“那些从前被她迷得五迷三道的男生,如今在街上见了花花,都庆幸得敲锣打鼓呢。”

她店里的生意一直不景气,她说是因为店面不够大,装修得不够有情调,于是到处借钱想要扩张和装修,但都被亲戚们毫不留情地拒绝了,理由是她心无定性、慌慌张张、“不听劝”,和小时候的“不听话”一脉相承。

“不听话”也许不会使人平庸—“不听话”但有主意的人有可能闯入谁都想象不到的奇幻世界,可是“不听话”又没主意的人,可能就会随着自己内心的波浪,漫无目的地漂流。

不听话的结果是不走寻常路,所以,要么飞升,要么堕落。

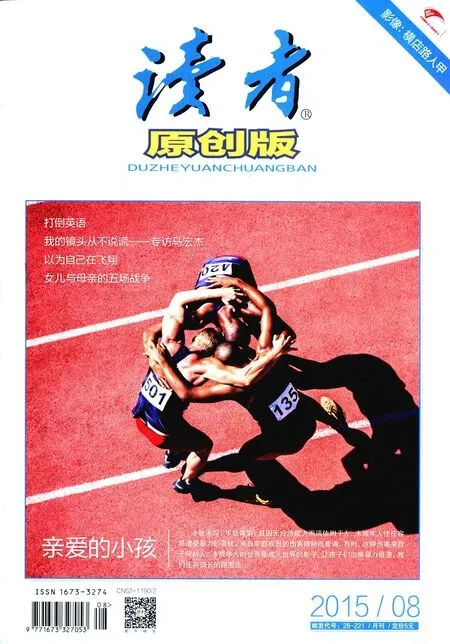

有句歌词唱道:“有时候堕落就像在飞翔。”遗憾的是,很多正在堕落的人以为自己在飞翔。

4

做餐饮生意的时候,因为总是借钱和抱怨,花花变成了她小时候讥笑过的那种人:碎嘴,无趣,看人的时候眼睛会骨碌碌转,好像总是在盘算什么。

后来,花花把店盘出去了,借口是这些年电商起飞,实体行业生意不好做了。

花花最近生了二胎,是个儿子。小姨去看孩子的时候,忍不住说:“你再别胡折腾了,安心看娃吧。”好像花花这一生,总算做了一件正经事。

图/马冬梅