文化景观启发的三种价值维度以世界遗产文化景观为例

刘祎绯

文化景观启发的三种价值维度以世界遗产文化景观为例

刘祎绯

文化景观自1992年成为世界遗产新类型,20余年来理论探讨与名录实践持续良性互动,影响深远。为了更好的理解这一新类型带来的价值认知扩展,以截至2015年8月的共计95处世界遗产文化景观为研究对象,按人类有意设计和创造的景观、有机演进的景观、文化关联性景观3类,进行类型判断和深化阐释。经分析,呈现出空间、时间、精神3种不同维度的价值,分别归纳为人类创造所得、人类栖居所得、人类信仰所得,则3种维度可架构起一套文化景观价值体系。并据此对我国目前建立在历史、科学、艺术三大价值基础上的遗产认知体系做出反思,建议在空间价值之外,加强对时间与精神维度价值的包容。

文化景观;世界遗产;突出普遍价值;文化遗产;遗产保护

修回日期:2015-07-28

1 文化景观与世界遗产

早在1972年,《保护世界文化与自然遗产公约》(下文简称为《公约》)就已经在联合国教科文组织大会上通过,由此确立了一整套认知与保护具有突出普遍价值的文化与自然遗产的国际制度。《公约》第1条对文化遗产的定义最初框定了文物、建筑群、遗址三种类型,其中遗址的细分条款中指出包括“人与自然相结合的作品(combined works of nature and of man)”①[1]。自此,关于文化与自然混合遗产,以及社区与其自然环境之间的内在联系等若干问题,一直是持续讨论的议题。直到1992年,借势联合国提出“可持续发展”的愿景②,大会才首次通过了保护“文化景观”的国际法律制度,将文化景观设立为新的遗产类型。

这一举措既是世界遗产委员会尝试落实世界遗产公约中自然与文化融合思考的重要结论,也是后来1994年提出创立“更具平衡性与代表性的世界遗产名录全球战略”的先驱,极大的开拓了遗产认知的视野。从此启发了文化多样性、活态遗产、非物质遗产、新遗产类型、真实性、完整性、突出普遍价值、城市历史景观等若干重大遗产保护议题的讨论,影响深远。同时在实践方面,自文化景观作为新类型设立以来,世界遗产名录获得了极大的扩展和结构性的转变。

理论讨论的日渐深刻与名录实践的不断补充20多年来形成十分良性的互动关系,持续的相互推进[2-5]。2015年7月初在德国伯恩召开的世界遗产大会最新列入的24处世界遗产中明确为文化景观的更是有7处之多③,占到近1/3的高比例,且每处的价值阐释都愈显精准,折射出文化景观所启发的若干理念正被越来越广泛的接受、理解与实践[6]。由于其概念与地域文化原初理解的接近,文化景观特别受到亚太地区的热衷,尤其是在我国,相关的理论探索与实践总结都是长年的研究热点,近5年来研究更加综合和深刻[7-22]。

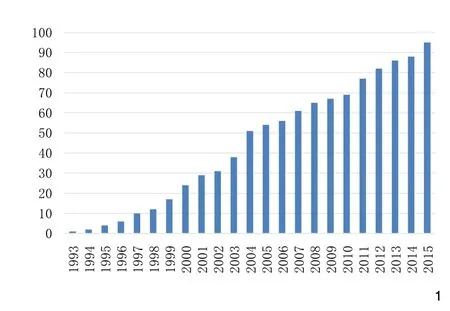

1 1993-2015年间文化景观类世界遗产的累积列入情况

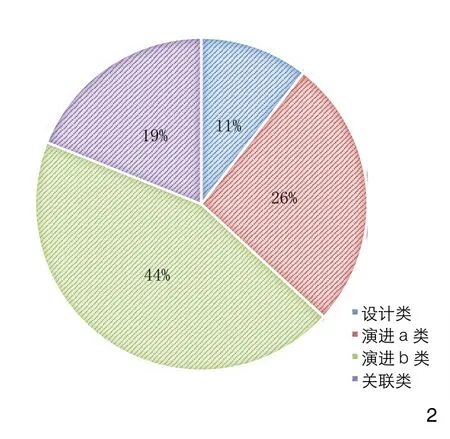

2 95处世界遗产文化景观按类型的分布总体情况

2 世界遗产文化景观的类型与三种价值维度

按照《实施保护世界文化和自然遗产公约操作指南》(下文简称为《操作指南》),可分为:人类有意设计和创造的景观(landscape designed and created intentionally by man);有机演进的景观(organically evolved landscape);文化关联性景观(associative cultural landscape)三种主要类型,其中有机演进的景观又可细分为残迹类景观(relict (or fossil) landscape)与延续类景观(continuing landscape)两个子类[23](下文分别简称为设计类、演进a类、演进b类、关联类)。20余年以来至今,这一概念化的分类方式得到世界遗产名录持续而稳定的全球性的贡献,统计具体列入情况如图1④所示,迄今已有95处在列。

需要指明的是,本研究借鉴了P.J.Fowler的部分成果和方法⑤,Fowler(2003)整理了当时已列入名录的30处文化景观,自行判断分类,笔者沿用同样做法,在校验Fowler的30处分类合理的基础上,对其他65处新文化景观也进行了判断分类的工作,并做深化阐释[2]。经分析,类型的总体分布情况如图2所示。

三大类型的划分在今天看来仍然较为合理,尽管在实践中,许多文化景观都具有一个以上的类型的特点,但都可以没有太多困难的抉择出其最为适宜的主要类型。原因便在于,这一分类方式更多是偏向于概念性,而非功能性,所触及的乃是景观的本质。因此,针对三大类型的核心所指,融入世界遗产保护理念20余年进展,配合世界遗产95处案例的具体分类和价值解析,笔者指出,3种价值的维度可以得到呈现。这将启发我们更清晰的认识到文化景观对价值认知的重大贡献,远非仅仅局限于其设立时连接文化与自然的最初愿景。

2.1 设计:人类创造所得的空间价值

2.1.1 设计类文化景观的定义解读

人类有意设计和创造的景观被公认为是诸类型中概念最为清晰可辨的一类,主要包括以美学为出发点建造的花园、公园等景观,通常也会与宗教的或其他纪念性建筑与建筑群相关[23]。

其概念之所以最为清晰可辨,究其根本,是因为此类价值最接近通常的、传统的文化遗产价值,亦可归纳为——基于空间的价值。这类价值是在人类(尤其是优秀个体)进行文化性创造时即刻产生的,并留存于物质空间中,也因其依托于物质空间,穿越历史至今的这类文化景观,往往是以其日渐倾颓残损却风骨犹在的老者病者形象面对今人。

2.1.2 设计类文化景观的实例阐释

经判断,95处中共有10处文化景观属于设计类。

总体来讲,设计类的文化景观比较类似于我们通常所说的“历史名园”,无非是园林可以从多个层面细分为皇家园林、公共园林、私家园林、宗教园林、狩猎园林等等。如前所述,属于容易被认知和接受的遗产类型。但即使在最传统的设计类型,最传统的空间价值方面,文化景观也做出了价值认知方面的独有建构,这主要体现在更加关注到园林与大地之间的关系。

比如辛特拉文化景观(葡萄牙)强调其建筑、景观“全都倚着周围的山脉而建”;波斯园林(伊朗)的9个省份中9座园林体现出“为适应各种气候条件而发展出来的多样风格”;阿兰胡埃斯文化景观(西班牙)关注到“人类活动与自然的关系、蜿蜒水道与呈现几何形态的景观设计之间的关系、乡村和城市之间的关系,以及森林环境和当地富丽堂皇的精美建筑之间的关系”;北西兰岛帕-方斯狩猎景观(丹麦)除了以狩猎园林的形式体现出独特的人与自然关系,还“展现了巴洛克景观设计原则如何适用于森林地区”;穆斯考尔公园(德国/波兰)则更是“将周围环境和景观天衣无缝地交织在一起的设计,开拓了一条新的景观设计之路”,在其一体化的景观设计思路中,连城市也被当成了理想景观的一个设计元素……可见,虽然呈现出来的形态与内涵价值各有千秋,但都是从设计的角度刻意去寻求人-地之间的和谐关系,对各文化区域的园林设计产生过重要影响。

2.1.3 设计类文化景观拓展空间维度的价值认知

“空间价值”这条线索在世界遗产价值认知中由来已久,但经由文化景观,向更大尺度、更面向自然的背景得到延伸和扩展。原本仅用于自然遗产评估的“完整性(integrity)”概念,也是由于受到文化景观理念的启发,在文化遗产评估中逐渐受到重视,并最终在2005 年版《操作指南》中正式提出⑥,沿用至今。并且应当提起注意的是,在文化景观的特有语境下,完整性是指层积的历史证据、意义、元素间关系在景观中留存完整的且可被阐释的最大极限——即其与自然的关系的完整性是最重要的,而非自然本身的完整性[24]。后又以完整性为背景,产生了“周边环境(setting)”等重要概念[25]。这些都可归纳为文化景观以“人类有意设计和创造的景观”类型为遗产保护拓展价值认知的第一种维度。

2.2 演进:人类栖居所得的时间价值

2.2.1 演进类文化景观的定义解读

有机演进的景观产生于社会的、经济的、政治的和(或)宗教的原始需求,在对自然环境的回应和利用中发展至今天所见的形式。这类景观通常在形式与构成的特征中都反映出演化的过程。按演进的时间进程可分为两个子类,即:残迹类景观,是指其演进进程在历史上某个时间点就已经终止的演进类景观,无论突然终止亦或是逐渐终止,并要求在其残存的物质形式上能展现出显著而独特的特征;延续类景观,则是指在当代社会中仍保持着与传统生活方式紧密相关的积极社会角色,并且演进过程仍在进行当中的演进类景观,同样,也要求能显著展现出其随时间演进的物质证据[23]。

这是文化景观诸类型中国内外学者讨论最为集中而激烈,引发最多思考的类型。时间观念的引入将“遗产”这一看似静态的概念考察重新抛回历史演变的洪流之中,可以说为遗产价值的认定开辟了一个全新的维度——即使没有刻意去动用人类文化创造恢弘空间,哪怕只是简单平淡的生活于一方水土,和谐栖居中流过的漫长时光却也已在大地上悄然刻下独特文化的串串印迹——经由时间所自然获得的价值。在新的时间价值维度体系下,欧洲地区认知了很多本土农业(尤其葡萄酒相关的)文化景观,更重要的是在非欧洲的地区(尤其亚太地区),大量仍处在演进之中的地方性传统文化景观得到重视和保护,这些在1992年之前都很难有机会被认为是全球性的文化遗产。显然,时间价值维度的开启对公约操作中文化遗产的包容性具有十分重要的意义,侧面促进了其代表性和平衡性。

2.2.2 演进类文化景观的实例阐释

经判断,95处中共有67处文化景观属于演进类,足足占到多于7成的比例。其中残迹类(演进a类)25处,延续类(演进b类)42处。既为演进,则为徐徐,强调的乃是人与自然之间相对轻柔温和的互动进程,因此笔者选用“栖居”一词描述此类文化景观所表达的精髓。

人类的栖居必然伴随着赖以为生的产业,而文化景观中所见的产业往往是与大地息息相关的。若从与大地相关程度来一一阐释,占到最高比例的便是与大地最直接相关也是最常见的——农业,已为残迹的有比如古巴东南第一个咖啡种植园考古风景区(古巴)是座丘陵间的19世纪咖啡种植园遗迹,被认为见证了“在不规则土地上进行农业种植的创新形式”;再早一些,瓦尔·迪奥西亚公园文化景观(意大利)是“文艺复兴时期农业美景得到良好管理的证明”;继续追溯,叙利亚北部古村落群(叙利亚)的一些遗迹表明“曾使用过水利技术、防护墙以及古罗马农业规划手段,展示了当地居民对农业生产技术的驾驭”;甚至更久远的,库克早期农业遗址(巴布亚新几内亚)“可以见证大约6 500年前从植物采集到农业产生的技术飞跃”。更多的农业文化景观是隶属于延续类的,比如以菲律宾科迪勒拉山的水稻梯田(菲律宾)、红河哈尼梯田文化景观(中国)为代表的水稻种植;以比尼亚莱斯山谷(古巴)为代表的烟草种植;以圣艾米伦区(法国)、皮库岛葡萄园文化景观(葡萄牙)、托卡伊葡萄酒产地历史文化景观(匈牙利)、拉沃葡萄园梯田(瑞士)等欧洲文化景观为代表的葡萄种植及相关酿酒产业,等等,都仍然沿用着传统技术。

游牧与渔业也是不少土地上人类栖居的主要方式,已为残迹的多为早期聚落遗址,比如萨卢姆河三角洲(塞内加尔);由自然遗产重新提名,增加文化景观属性而扩展为混合遗产的圣基尔达岛(英国)。延续类的有比如以韦内雷港、五村镇以及沿海群岛(意大利)、维嘎群岛文化景观(挪威)为代表的滨海渔村;而霍尔托巴吉国家公园(匈牙利)、喀斯和塞文-地中海农牧文化景观(法国)、梅满德文化景观(伊朗)等则至今保持着游牧制度。

工业是产业进化后的较高级形式,演进类文化景观目前也有不少可归为以工业为依托的栖居形式,都分属于与大地相关性较强的工业。比如残迹类中有矿产工业代表,煤矿、铁矿的卡莱纳冯工业区景观(英国);铜矿、锡矿的康沃尔和西德文矿区景观(英国);以及出产煤矿3个多世纪的加莱海峡北部采矿盆地(法国);石见银山遗迹及其文化景观(日本)则是一组被深深河谷截断的山脉,“以大型矿藏、熔岩和优美的地貌为主,是16世纪至20世纪开采和提炼银子的矿山遗址”;延续类中还有哈尔施塔特-达特施泰因萨尔茨卡默古特文化景观(奥地利)以盐矿繁荣至今。另外就是农用工业(agro-industry),比如与畜牧业紧密关联的肉类加工工业弗赖本托斯文化与工业景观(乌拉圭);以及延续类中与农业种植紧密关联的起泡葡萄酒制造工业代表香槟坡地、建筑及酒窖(法国)等。

往往伴随商业原因兴起的文化交流线路或聚落也是一种形式,比如残迹类的熏香之路——内盖夫的沙漠城镇(以色列)主要反映“公元前3世纪起到公元2世纪间从阿拉伯南部到地中海地区香料贸易的巨大繁荣景象”;我国的京杭大运河、丝绸之路虽然并未以文化景观类型列入,但也具有相似属性。

上述的几种简单的产业划分并不能完整概括这67处演进类的世界遗产文化景观,只是就人类可能与大地发生关系的主要栖居形式例举,真正的有机演进进程会因特定地区、特定时段、或特定文化而千差万别又丰富多彩。比如阿马尔菲海岸景观(意大利)“由于此地地理环境的多样性而被充分加以利用,偏下的坡地由阶梯式的葡萄园和果园构成,靠上面的坡地则是牧场”。又比如文化发展出现更高需求时的宗教性栖居,以安布希曼加的皇家蓝山行宫(马达加斯加)、皮埃蒙特及伦巴第圣山(意大利)等为代表。还有各栖居形式综合的城镇,瓦豪文化景观(奥地利)、莱茵河中上游河谷(德国)、杭州西湖文化景观(中国)等等。

而在时间跨度这一根本性的因素上,比如长安景观(越南),则几近完美的诠释着有机演进的景观,它坐落于红河三角洲南缘,拥有石灰石卡斯特山峰遍布山谷的壮丽景观,对各个海拔高度洞穴的考古发掘揭示出3万多年来连续的人类活动踪迹,展示出从季节性狩猎采集的遗迹到古都华闾,直到今天的寺庙、佛塔、稻田、村庄的有机演进历程。

2.2.3 演进类文化景观拓展时间维度的价值认知

时间的线索历来为文化遗产所重视,越古老的物件越是金贵。然而“时间价值”作为文化景观带来的新维度,并非为了重新强调老物件的历史价值,恰恰是要指出并非必须久远的一定时间区间内便可能获得的价值,这是价值随着时间逐渐累积的一个过程,并非靠某一个或某几个人的短时创造所得,而往往是一个群体、社区在大地诗意栖居的结果。也正是由于其对于时间性而非历史性的强调,使得许多晚近甚至当下还处于演进当中的文化景观得以被认知,这特别挑战了文化遗产认定中最为重要的“真实性(authenticity)”概念,引发了随后至今的不断讨论完善,真实性的概念在奈良文件所要求的材料、设计、工艺、环境4方面外[26],进一步推进到要求其独特的品质和组成等[5]。“景观”作为认知方法理念,最核心的推进也体现在时间维度上,指导动态的认知价值和管理变化,在这方面,“城市历史景观”理念在文化景观理论背景下产生,并走到了更远[15,27-30]。

2.3 关联:人类信仰所得的精神价值

2.3.1 关联类文化景观的定义解读

最后一类是文化关联性景观,这类景观的判定是以宗教、艺术或文化与自然因素的强烈关联性为特征的,而非基于物质性文化证据,因此允许物质性文化证据的不显著,甚至缺席[23]。

这类文化景观的提出再度开辟了全新的遗产认知视野[31-32],获得了可脱离于时空之外的,直接依存于人类信仰的精神价值维度,跨越了世界文化遗产作为物质遗产,与非物质遗产之间的鸿沟。而且只在自然的角度予以回归,使得最朴素原型可以想象为最纯粹的自然遗产加上神山圣河之类遥遥相望的文化崇拜。

2.3.2 关联类文化景观的实例阐释

经判断,95处中共有18处文化景观属于关联类。

最接近上述最朴素原型确实有若干混合遗产,几乎对原始自然环境毫无扰动,比如最早的汤加里罗国家公园(新西兰)中心的群山“对毛利人具有文化和宗教意义,象征着毛利人社会与外界环境的精神联系”;乌卢鲁-卡塔曲塔国家公园(澳大利亚)巨大的岩石构成“世界上最古老人类社会传统信仰体系的一部分”;近年列入的帕帕哈瑙莫夸基亚国家海洋保护区(美国),则体现着夏威夷原住民概念中人类与自然世界的亲缘关系,“既是生命的摇篮,也是死后魂灵回归之所”。稍有物质性证据的有比如奥孙-奥索博神树林(尼日利亚),是神圣的密集林地,是“曾经在所有定居点之外广泛种植神圣树林做法的见证”。

有较多物质文化证据的关联类文化景观容易与演进类相混淆,尤其在这种关联至今并未断掉的案例,往往也适于演进b类的标准,以庐山国家公园(中国)、五台山(中国)为代表的相当一批文化景观都属于这种情况,这也是很多学者聚焦亚太地区尤其是我国文化景观遗产寻求启示的原因[16-17,19,33-34]。

2.3.3 关联类文化景观拓展精神维度的价值认知

“精神价值”因其捉摸不定的非物质性向来是阐释为突出(outstanding)价值的难点,并且其绑定于地方文化的特性也往往成为阐述为普世(universal)价值的难点。文化关联性景观的设立肯定了这一最难描述和把握的新维度,使大量珍贵的文化传统得以被世界所认同,使得文化多样性、名录的平衡性与代表性、非物质文化遗产等命题得以成立和深入[35-37],共同贡献为遗产保护拓展价值认知的第三种维度。

3 提出由空间、时间、精神三种维度构成的价值体系及三类世界遗产文化景观的价值判定示意(蓝-设计类;黄-演进类;红-关联类)

3 世界遗产文化景观的价值体系及对我国的启示

综上所述,以“揭示和维持人类与其环境之间互动关系的广泛多样性,保护仍处于活态的传统文化,并保存已经消失文化的痕迹”为工作目标,在笔者对文化景观的类型划分和归纳中,实际呈现出了三种不同维度的价值,即空间价值、时间价值、精神价值,其来源分别可归纳为人类创造所得、人类栖居所得、人类信仰所得。且经笔者阐释,在每种维度上,文化景观都已经对世界遗产的认知与保护理论影响深远。若以三种维度构成一套文化景观价值体系,如图3所示,可以使世人能从更立体、更综合的视角理解世界遗产的突出普遍价值(OUV),将具有极其开阔的视野和极其广博的包容性。

我国的遗产保护工作虽然起步相对较晚,但如今已广受社会重视,建立在历史、科学、艺术三大价值基础上的保护管理体系也日益完善。然而若对比笔者所阐发的这套受文化景观类世界遗产启发,更具有立体性和综合性的价值认定体系,显然目前三大价值均仅聚焦于空间价值维度上,历史价值的开放性阐释虽然看似可以勉强纳入时间价值维度,但其所指远非上文所讲的深度,精神价值的维度更是难以涵盖。

价值的认定是保护管理工作开展的基础和依据,其对于文化遗产的重要意义自是不言而喻。如今,我国的文化遗产认定工作如火如荼,七批国保总计已有多达4 296处,并且与前几批相比,第七批国保单位包含了较多的工业遗产、乡土建筑、文化景观等新型文化遗产。倘若不能全面认知其价值,不但会影响后期的保护管理,甚至可能造成保护性破坏,这更使得文化景观的启示在今日中国语境下具有特别的意义。日前公布的2015年修订版的《中国文物古迹保护准则》在关于文物古迹价值的论述中,在强调了坚持历史、艺术和科学价值之外,特别增加了“社会价值”和“文化价值”的内容表述[38-39],在一定程度上能够填补空间价值之外的时间价值与精神价值的维度,可为我国遗产的认知搭建更全面的价值评价体系,将有助于促进中国文化遗产保护的发展。并建议遵循3种价值维度所确立的基本方向,继续探索和建设适合我国文化遗产价值认知的最佳体系。

注释:

①引自参考文献[1]第1条。原文件的官方中文翻译为“自然与人联合工程”。

②1992年举行了第一次联合国“全球峰会”,即联合国关于环境与发展在里约热内卢召开的大会,提出了以可持续发展的愿景重新思考人类与环境,连接文化与自然。这为同年世界遗产委员会突破性的提出“文化景观”新遗产类型奠定了基础。

③根据参考文献[6],2015年新列入的7处文化景观分别是:法国的勃艮第特殊气候条件产区与风土(Climats,terroirs of Burgundy)与香槟坡地、建筑及酒窖(Champagne Hillsides, Houses and Cellars)、丹麦的北西兰岛帕-方斯狩猎景观(The Par Force Hunting Landscape in North Zealand)、土耳其的迪亚巴克尔堡与哈维塞尔花园文化景观(Diyarbakır Fortress and Hevsel Gardens Cultural Landscape)、伊朗的梅满德文化景观(Cultural Landscape of Maymand)、新加坡的新加坡植物园(Singapore Botanic Gardens)、乌拉圭的弗赖本托斯文化与工业景观(Fray Bentos Industrial Landscape)。

④本图所统计数据仅考虑列入,不考虑除名情况,95处世界遗产文化景观中2009年有德国的德累斯顿易北河谷(Dresden Elbe Valley)一项曾被除名。

⑤主要可参考文献[2]。另外我国一些学者也曾就相关研究做出贡献,如参考文献[10,18]。

⑥从此,文化遗产在进行申报时也需对其完整性做出评估,其中真实性用以证明(convey)突出普遍价值,而完整性则用以维护(sustain)突出普遍价值。

⑦所有图表由作者绘制。

[1]UNESCO. Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage [Z].1972.

[2]P.J.Fowler. World Heritage Papers 6: World Heritage Cultural Landscapes 1992-2002[M]. Paris: UNESCO World Heritage Centre, 2003.

[3]UNESCO.World Heritage Papers 7:Cultural Landscapes:the Challenges of Conservation[M]. Paris:UNESCO World Heritage Centre, 2003.

[4]Marc Patry, UNESCO World Heritage Centre. World Heritage Papers 16:World Heritage at the Vth IUCN World Parks Congress[M].Paris: UNESCO World Heritage Centre,2005.

[5]Nora Mitchell,Mechtild Rössler,Pierre-Marie Tricaud(Authors/Ed.).World Heritage Papers 26:World Heritage Cultural Landscapes: A Handbook for Conservation and Management [M].Paris: UNESCO World Heritage Centre,2009.

[6]UNESCO. WHC-15/39.COM/19: Decisions adopted by the World Heritage Committee at its 39th session(Bonn,2015)[Z]. 2015.

[7]单霁翔.从“文化景观”到“文化景观遗产”(上)[J].东南文化,2010,(2):7-18.

[8]单霁翔.从“文化景观”到“文化景观遗产”(下)[J].东南文化,2010,(3):7-12.

[9]韩锋.文化景观——填补自然和文化之间的空白[J].中国园林,2010,(9):7-11.

[10]毛翔,李江海,高危言.世界遗产文化景观现状、保护与发展[J].五台山研究,2010,(2):56-58.

[11]王毅,郑军,吕睿.文化景观的真实性与完整性[J].东南文化,2011,(3):13-17.

[12]刘红纯.文化景观基础性研究的可行性、必要性和紧迫性[J].风景园林,2012,(1):149.

[13]邹怡情.文化景观在争议中影响人类实践的遗产认知[J].中国文化遗产,2012,(2):56-62.

[14]韩锋.探索前行中的文化景观[J].中国园林,2012,(5):5-9.

[15]罗·范·奥尔斯,韩锋,王溪.城市历史景观的概念及其与文化景观的联系[J].中国园林,2012,(5):16-18.

[16]邬东璠,庄优波,杨锐.五台山文化景观遗产突出普遍价值及其保护探讨[J].风景园林,2012,(1):74-77.

[17]陈同滨,傅晶,刘剑.世界遗产杭州西湖文化景观突出普遍价值研究[J].风景园林,2012,(2):68-71.

[18]王毅.文化景观的类型特征与评估标准[J].中国园林,2012,(1):98-101.

[19]韩锋.亚洲文化景观在世界遗产中的崛起及中国对策[J].中国园林,2013,(11):5-8.

[20]卿雪梅.世界文化景观遗产命题的提出及其内涵解读[J].旅游纵览,2013,(6):308-309.

[21]史艳慧,代莹,谢凝高.文化景观:学术溯源与遗产保护实践[J].中国园林,2014,(11):78-81.

[22]黄昕珮,李琳.对“文化景观”概念及其范畴的探讨[J].风景园林,2015,(3):54-58.

[23]UNESCO World Heritage Centre. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention[Z].2015.

[24]UNESCO World Heritage Center.Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention[Z]. 2005.

[25] ICOMOS.西安宣言[Z].2005.

[26]Nara Conference On Authenticity. The Nara Document on Authenticity [Z]. 1994.

[27]UNESCO.VIENNA MEMORANDU Mon“World Heritage and Contemporary Architecture -Managing the Historic Urban Landscape” [Z].2005.

[28]UNESCO. Recommendation on the Historic Urban Landscape[Z].2011.

[29]Francesco Bandarin, Ron Van Oers. The Historic Urban Landscape: Managing Heritage in an Urban Century[M]. Chichester: Wiley Blackwell, 2012.

[30]Francesco Bandarin, Ron Van Oers. Reconnecting the City: The Historic Urban Landscape Approach and the Future of Urban Heritage[M].Chichester:Wiley Blackwell,

2014 .

[31]刘祎绯.我国文化遗产认知的空间扩展历程[J].建筑与文化,2015,(2):128-129.

[32]刘祎绯.我国文化遗产认知的时间扩展历程[J].建筑与文化,2015,(6):132-133.

[33]肯·泰勒,韩锋,田丰.文化景观与亚洲价值:寻求从国际经验到亚洲框架的转变[J].中国园林,2007,(11):4-9.

[34]景峰.从亚太地区的视角看世界遗产的代表性[J].中国园林,2008,(5):54-59.

[35] UNESCO.UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity[Z]. 2001.

[36]ICOMOS.The World Heritage List: Filling the Gaps - an Action Plan for the Future[Z].2004.

[37]UNESCO.Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage[Z].2003.

[38]国际古迹遗址理事会中国国家委员会.中国文物古迹保护准则[Z].2015.

[39]吕舟.面对挑战的中国文化遗产保护[J].世界建筑,2014,(12):24-27,122.

Three Dimensionalities of Value Inspired by Cultural Landscape:Take World Heritage Cultural Landscape as Example

LIU Yi-fei

Cultural Landscape has been a new type of World Heritage since 1992. Its theory has been involved with the practices and it also brings great influence. For a better understanding of the influence that, this new type has brought in to the value system, the 95 World Heritage Cultural Landscapes inscribed by August,2015 are taken as the object of study,and are divided into three types: artificial landscape, organically evolved landscape and associative cultural landscape. According to the evaluation, three dimensionalities of values are represented: space, time and spirit, coming from human creation, human dwelling and human faith respectively. The three dimensionalities have formed a system of cultural landscape values. The current heritage perception system in China is based on historic,scientific and artistic values, and the paper suggests to strengthen the inclusiveness towards the time and spirit dimensionalities beyond the space value.

Cultural Landscape; World Heritage; Outstanding Universal Value;Cultural Heritage; Heritage Conservation

中央高校基本科研业务费专项资金资助(项目编号BLX2014-50):基于城市历史景观理念的历史城市变化管理策略研究

TU986

A

1673-1530(2015)08-0050-06

10.14085/j.fjyl.2015.08.0050.06

2015-07-03

刘祎绯/1988年生/女/博士/北京林业大学园林学院城乡规划系讲师(北京 100083)

Fund Items: Supported by “the Fundamental Research Funds for the Central Universities (NO. BLX2014-50)”: Strategy Study on the Management of Change in Historic Cities Based on the Theory of Historic Urban Landscape