地质类不同专业“构造地质学”课程体系构建实践与探索

王根厚,李 晶,梁 晓

中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京 100083

中国地质大学(北京)是以地质、资源、工程、环境为主体的综合性行业型大学,人才培养突出行业专业培养特点①中国地质大学(北京)本科培养方案。。“构造地质学”作为地质类专业基础课在各专业中均有涉及,课程设置针对不同专业侧重点不同[1]。因此,针对不同专业构建相关的课程体系和内容是“构造地质学”教学改革的重点所在[2-4]。

一、各专业构造课程设置基本概况

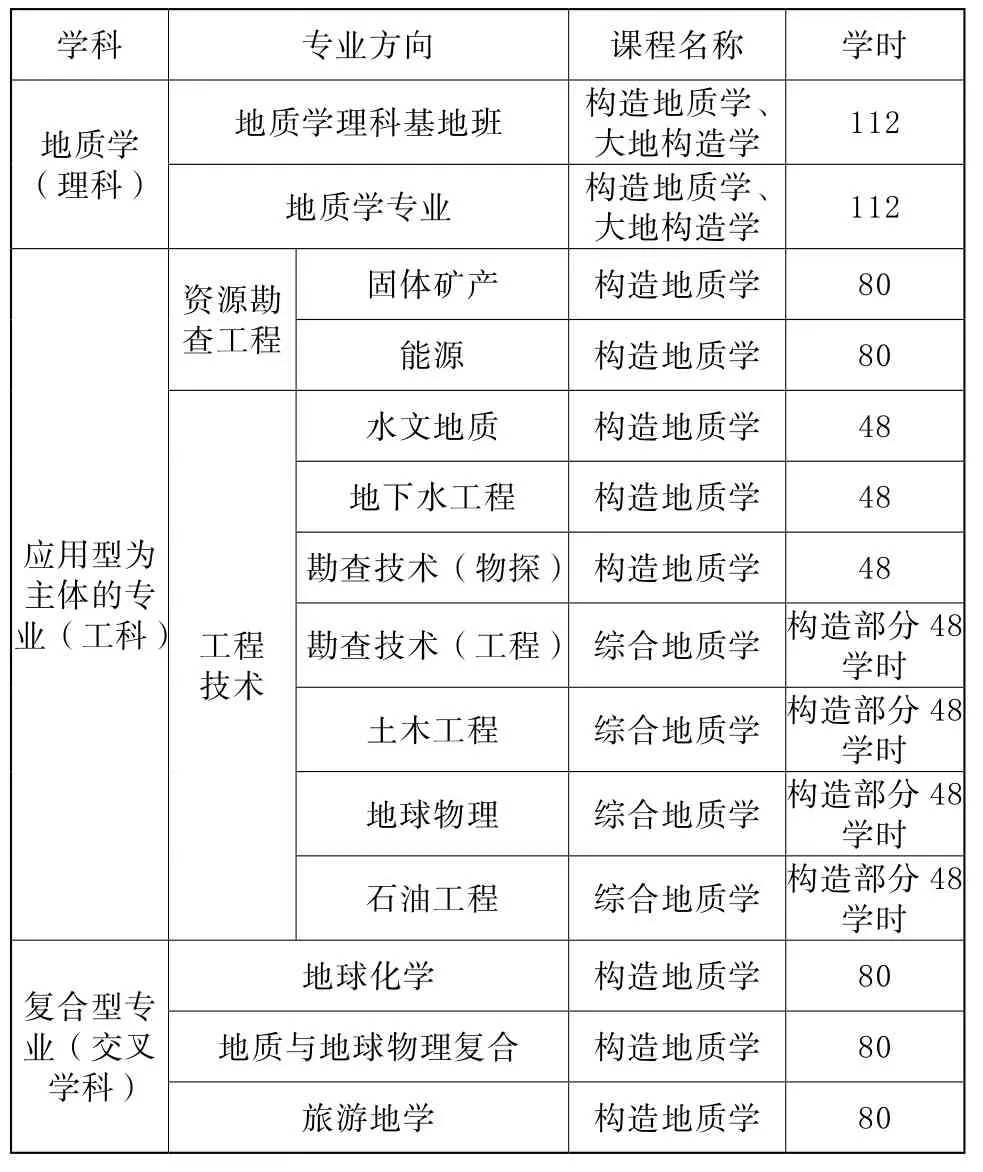

我校地质类专业包括理科地质学专业(含地质学理科基地班)、工科资源勘查专业(固体矿产和能源矿查两个方向)、工程技术(水文地质、地下水工程、勘查技术、土木工程、地球物理、石油工程)和交叉复合型(地球化学、地质与地球物理复合、地质旅游)三大类,通过多年的实践和探索,系统构建了不同专业“构造地质学”课程设置要求 (表1)。

二、不同专业构造课程体系

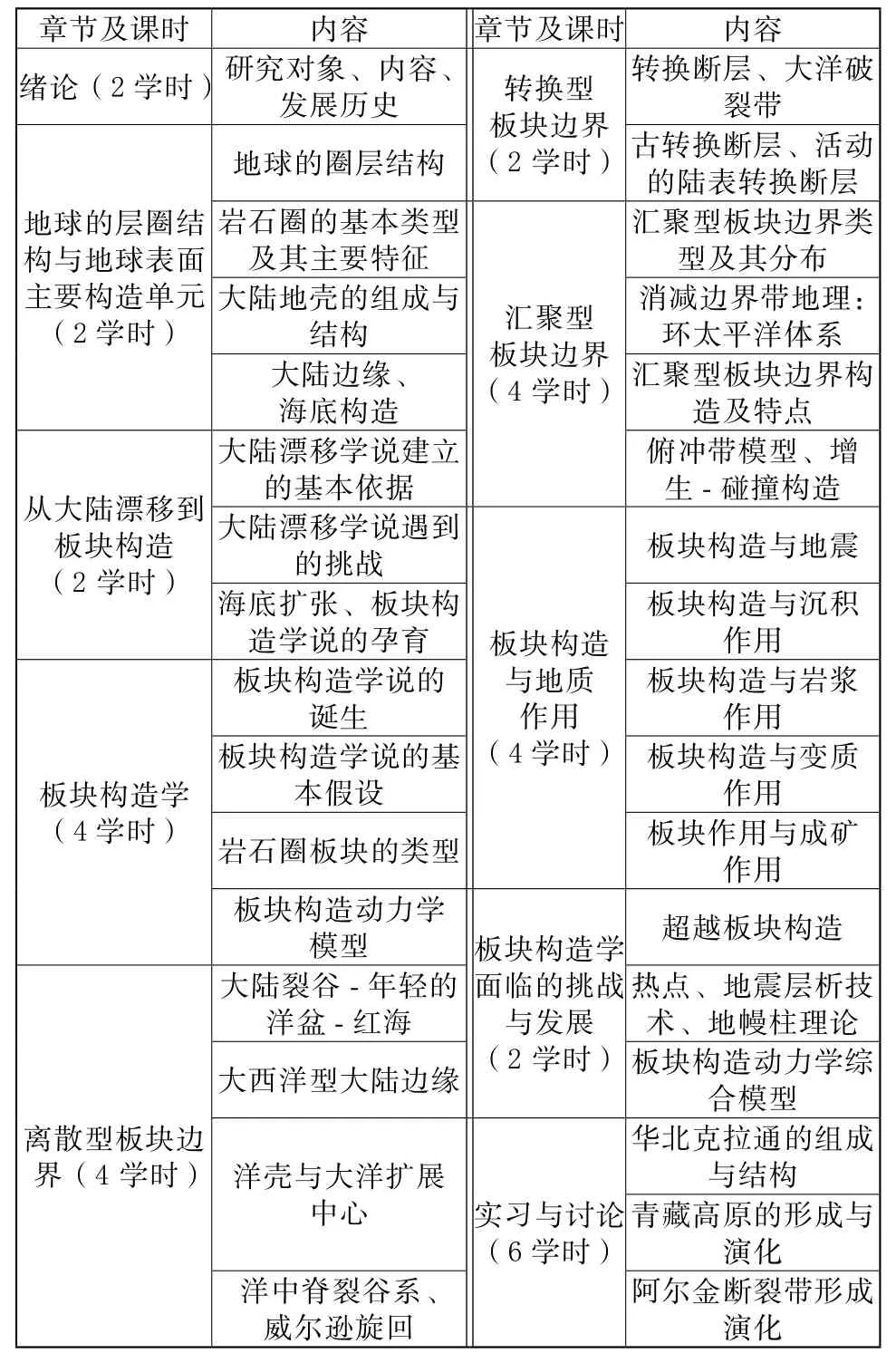

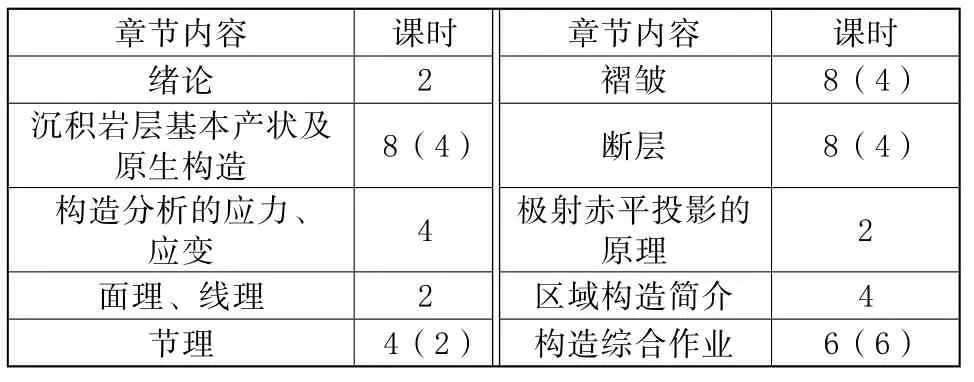

我校地质类专业设置齐全,“构造地质学”教学工作不仅包含传统的地质学及基地班,也涵盖应用型专业,如能源地质、水文地质等,并面向交叉类学科,如地球化学、地质与地球物理复合等专业。针对各专业学生培养的需要,所构建的教学体系因专业而制宜,课时与教学内容各具特点(表2~表4)。

表1 中国地质大学(北京)地质类不同专业及构造地质学课程课时

表2 80学时构造地质学课程体系及主要内容

表3 地质学专业(含地质学理科基地班)大地构造学课程体系及内容

表4 工程技术专业相关的课程体系及内容

具体说,地质学专业(含地质学理科基地班)设置了构造地质学(80学时),大地构造学(32学时)两门课程,(表2~表3)。应用型专业中资源勘查工程(固体矿产、能源矿产)构造地质学设置为80学时(表2)。水文地质、地下水工程、勘查技术、土木工程、地球物理、石油工程专业构造地质学设置为48学时(表4)。复合型专业如地球化学、地质地球物理复合、旅游地学专业构造地质学设置为80学时(表2)。

三、不同课程体系教学内容与改革探索

1.地质学专业(含地质学理科基地班)

地质学专业(含地质学理科基地班)“构造地质学”课程体系涉及构造地质学、大地构造学,尽管课程设置完全一样,但是,针对地质学专业和地质学理科基地班授课内容和方式截然不同,地质学专业的学生侧重实践能力的培养,而地质学理科基地班侧重学科研究能力培养,因此,地质学理科基地班构造地质学实施小班研讨式授课,选用学术造诣精深、具国外学习或研究经历、能进行双语教学的教授担任,教材选用英文原版教材,而地质学专业实施传统授课方式,主讲教师由具有区域地质查背景和研究机构相关研究员授课。

2.应用型为主体的工科专业

应用型专业中资源勘查专业需要培养具有扎实理论基础、实践能力强、综合素质高、能运用现代地质理论和先进科技手段,从事固体矿产资源或者能源的勘查评价、开发与管理,并获得工程实践基本训练的高级工程技术人才及技术管理人才,“构造地质学”设置为80学时。尽管相同专业,但研究方向不同,因此,课程体系和教学主要内容上具有明显差异。固体矿产方向侧重内生矿产,因此,课程体系上体现构造—岩浆作用—变质作用为特征的造山带复杂构造,在课程内容上、实例分析上要以此为主体,要求主讲教师具有在构造复杂区或造山带研究背景;能源矿产方向侧重于沉积盆地,因此,课程体系上体现构造—沉积作用为特征的盆地构造,在课程内容上、实例分析上要突出同沉积作用相关的构造,主讲教师配置要求具有盆地构造相关研究背景。

工程技术相关专业(如水文地质、地下水工程、勘查技术、土木工程、地球物理、石油工程)对构造地质学要求就是解决各自相关的问题,学时设置48学时,尽管课时一样,但授课内容有所不同,如水文地质、地下水工程、勘查技术、土木工程要加强新构造和活动构造的实例剖析,选择具有新构造或活动构造研究背景的教师授课;而地球物理、石油工程侧重隐伏构造的研究实例剖析,选择具有盆地构造、深部构造研究背景的教授授课。

3.交叉复合型专业

复合型专业突出地质学与其他学科形成的交叉特色,针对地球化学、地质与地球物理、地质旅游专业,培养既掌握扎实的地质基本理论,也具备一定化学、地球物理方法技术应用能力或者旅游知识的专门人才,将地质和其他学科自然结合,使学生打下坚实的地学基础,交叉复合专业“构造地质学”课程设置80学时。尽管课程设置课时相同,但教学体系和内容不完全一样,如地球化学侧重构造作用引起元素的迁移规律,因此,课程体系上体现构造—元素迁移—元素富集规律,在课程内容上、实例分析上要突出构造—地球化学,如构造作用形成压溶现象,为什么砂岩为主的地质体形成的压溶脉主要成分是石英?为什么碳酸盐岩为主的地层形成脉体成分为方解石?为什么中国稀有元素分布具有明显的地域性?教师安排上,选择具有构造地球化学研究背景的教师授课。

地质与地球物理复合专业与地球物理专业在人才培养目标、课程设置上是完全不同,如“构造地质学”课程课时设置前者80学时、后者48学时,针对地质于地球物理复合专业构造地质学课程体系应该突出不同地球物理方法解决构造深部变化规律的内容,在课程内容上、实例分析上要体现此内容,教师安排上,选择具有地质—地球物理研究背景的教师授课。

旅游地学专业建设初衷是服务于国家地质公园、世界地质公园的建设,因此,构造课程体系上以构造为主线,突出外内动力作用(不同营力风化、剥蚀、沉积等作用)、内动力作用(构造运动、火山作用、地震作用、变质作用)等形成的奇特地貌景观及观赏价值,在课程内容上、实例分析上尽量结合与构造作用相关、已建成的世界地质公园典型现象,选择具有世界地质公园建设背景的教师授课。

四、体会

针对不同地质类专业课程体系的构建带动课程内容和教学方法的改革。课程体系的构建针对专业要求而定,教学内容一定要结合专业特色、教学方法要突出人才培养的定位。课程体系的构建和教学内容、方法的改革成功与否,决定性的因素是教师,发挥教师的主观能动性是教学改革的核心。在课程体系构建和教学内容、教学方法的改革过程中 ,教师的责任心是关键、教师的能力和水平是基础,教师科学研究背景是特色。鉴于此,我们实施刚柔并济的教学管理机制,对于教师,根据教学业绩、学生评价、督导评价等制定了一票否决、转岗分流的评价体系,根据教育背景、研究方向、教学专长和特点等制定了选教机制,为施教者提供了发挥特长的机会和环境。

[1]宋鸿林,张长厚,王根厚.构造地质学[M].北京:地质出版社, 2013.

[2]夏玉成.工科构造地质学教学改革探索与实践[J].中国地质教育,2006,15(1):110-112.

[3]倪金龙,唐小玲,余继峰,等.“构造地质学”课程教学与改革[J].中国地质教育,2007,16(2):44-46.

[4]颜丹平, 张维宸, 王根厚,等.本科阶段人才培养中的分层次地学实践教学体系建设[J].中国地质教育, 2009, 18(1):65-68.