地质学(旅游地学方向)本科专业建设探讨

张绪教,程 捷,孙洪艳,昝立宏,田明中,武法东

中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京 100083

旅游地学(Tourism Earth-science)是在中国地质学会科普委员会的倡导下,于1985年4月在北京召开的首届全国旅游地学讨论会议筹备过程中,由陈安泽(时任科普委员会主任)和李维信(时任科普委员会秘书长)首次提出来的,目的是为了体现整个地学界为旅游服务的精神[1]。旅游地学的名词诞生虽然已经整整30年了,但作为一个独立的学科的形成及学科体系的逐步完善经历了将近20年的时间[2]。任何一个学科的建设,除了相关课程的开设[3-4]、教材的编纂[5-7]外,还需要有本科专业建设的支撑才能显示其生机及活力,才能在专业人才的培养过程中不断地完善学科体系和实践学科理论。作为旅游地学学科支撑的旅游地学本科专业的建设和发展是近10年的事,目前多所高校在地学领域设置了旅游地学 ( 地质遗迹调查与评价) 硕士、博士研究方向[8-9],但近年来开办此本科专业的仅有中国地质大学(武汉)、长安大学、陕西师范大学等高校[10]。

2014年10月,中国地质科学院研究员、中国地质学会旅游地学与地质公园研究分会副会长陈安泽,中国地质科学院研究员、中国科学院李廷栋院士,中国地质大学(北京)田明中教授,从我国地质公园及国家公园建设的现状及其对旅游地学人才的迫切需求出发,联名提出在中国地质大学(北京)开设“旅游地学”本科专业的建议。笔者通过对我国其他高校开办的与地质学(旅游地学方向)相关专业的学科建设情况的调研,并结合本校办学理念及办学特色,对地质学(旅游地学方向)专业开办的必要性及可行性进行了详细研究,最终提出在中国地质大学(北京)地球科学与资源学院地质学一级学科下设立地质学(旅游地学方向)专业的方案,被学校采纳并列入中国地质大学(北京)2015年全国普通高等学校招生目录,已面向全国招收该专业本科生25名。

本文旨在阐明地质学(旅游地学方向)专业的专业特色、专业定位、培养目标、课程设置及其依据,以指导今后本专业各方面教学工作的顺利开展。

一、地质学(旅游地学方向)本科专业开设的必要性

我国地质公园建设迅猛发展激发的地质旅游业的兴起而导致的对旅游地学人才的需求,是地质学(旅游地学)专业开设的前提和必要条件。随着我国国民经济的发展和人们生活水平的不断提高,旅游已成为大众生活不可或缺的一部分。为了适应我国的旅游发展和当地经济的振兴需要,我国各地推出了以自然景观为特色的地质旅游与生态旅游,吸引了大量的国内外游客。为提高旅游的品质、丰富旅游的内涵,需要一批与地质旅游相关的高级人才对地质旅游资源进行深入的研究、规划和保护。

联合国教科文组织提出的地质公园的“保护地质遗迹、科学普及、可持续的经济发展”三大功能,以及我国地质公园的迅猛发展对地质旅游规划、开发与管理人才的更高要求,也决定了开设地质学(旅游地学)专业的必要性。我国以自然景观为主的旅游景点,大多与地质景观和地质遗迹相关,是在地质公园的基础上发展起来的。近些年来我国的地质公园建设发展迅速,截至2015年10月,联合国教科文组织批准的120处世界地质公园中,中国占了将近1/3,我国共有33个世界地质公园,另外国家级地质公园还有185个。以各种地质景观和遗迹为特色的地质公园成为我国目前非常重要的旅游资源,原来的名山大川、旅游胜地,通过近10年的建设,基本都成为了世界地质公园或者国家地质公园,地质公园在旅游市场占据了半壁江山。目前,我国正在酝酿建设的国家公园,包含了更多的自然景观,同时这些公园的建设、规划、开发利用以及地质遗迹、生态环境保护等方面需要更多数量、更加专业的人才。

而目前的现状却是,各地质公园缺少既懂地质学知识又了解旅游规划和管理的人才。在地质公园旅游路线的安排、内容的介绍、导游的专业素质等方面存在一些问题,为此国土资源部相关部门委托我校对国内及香港地质公园的导游及相关人员开展过多次地质学基础知识的培训。但是,这样的培训不能解决根本问题,需要的是地质学专业人才的充实。对这些自然景观,尤其是地质内容比较丰富的旅游资源的合理开发和规划,更深层次旅游内容的挖掘,给游客更美的享受和科学知识的获得,需要更高层次的专业人才。本专业培养的人才就能满足他们的需求。

因此,在此背景下开办地质学(旅游地学方向)本科专业,能为我国众多的地质公园、国家公园等旅游机构以及相关的管理部门输送这方面的专业人才,进而提高地质旅游的品位和管理水平,使游客在欣赏大自然美好风光的同时,不仅陶冶了情操,而且还能学到一定的地学知识,了解地质景观的形成过程,感受地球的神奇与魅力。

二、国内相关专业的现状

在国内与旅游和旅游地学最为相关的专业为旅游管理专业。旅游管理专业面向现代旅游业,重点培养掌握从事导游、旅行社、旅游景点景区、旅游购物商店、酒店等领域实际工作的学生,就业的单位主要为各级旅游行政管理部门、旅游企事业单位等,从事的主要工作也为旅游管理。这与旅游地学专业的培养目标有一定的差距,并不能完全满足地质公园、国家公园的旅游资源的规划、开发、保护、管理等要求,也满足不了国土资源管理部门人才的需求。

目前国内有300余所高校开设了旅游管理专业,办学水平排前10名的有中山大学、复旦大学、南开大学、四川大学、浙江大学、北方交通大学、厦门大学、东南大学、华南理工大学、南京农业大学等。各校培养的目标、课程设置的侧重点各不相同,但总体都以旅游管理类课程为主,前几名的学校还把经济学课程作为主要专业课程,突出自己学校的特色和学科优势。学生主要学习旅游管理方面的基本理论和基本知识,接受旅游经营管理方面的基本训练,具有分析和解决问题的基本能力。

各学校旅游管理专业的主要课程包括旅游学概论、旅游管理学、旅游政策与法规、旅行社业务、旅行社管理、旅游地理学、旅游心理学、旅游经济学、旅行社经营与管理、旅游市场营销、旅游英语、旅游会计学、酒店管理学、酒店餐饮学、旅游学概论、旅游文化学、旅游资源开发管理、景点规划与管理、旅游安全学、旅游企业人力资源管理、生态旅游、旅游客源、地区概况、旅游财务管理、旅游项目管理、旅游信息系统、微观经济学等(表1)。一般专业主干课的学时都在800学时左右,占总学时的35%~45%。

综合分析来看,复旦大学的课程设置最全面,西北大学与其基本一致。其他学校各有侧重。中国地质大学(武汉)办有旅游管理专业,也有自己明显的特色,但在课程设置里没有旅游资源评价、规划与开发的课程。

表1 各高校开设的主要专业课和主干课程

各校设置的主要实践性教学环节包括旅游行业调查和旅游企业业务实习,一般安排10~12周。各高校还有相应的实践教学和实习的安排,如与旅游景点、酒店的合作,参与教师的科研项目或者是校企合作,有些高校还建立了专业的景区实习基地,通过参与旅游行为培养和提高学生独立分析问题、解决问题的能力。

旅游管理专业毕业生的主要就业方向为旅游业相关的旅游管理、规划、城乡建设、环境保护等行政管理部门(如北京毕业生可以去北京市旅游局、北京市规划委员会、北京人文景观规划设计研究院、北京中国风景园林规划设计研究中心等)、旅行社、媒体、酒店,以及旅游学校等企事业单位。此外,可以考取各高校及其他科研院所相关专业的硕士研究生,如北京大学,中山大学,北京师范大学,浙江大学等。

三、我校相关专业的过去与现状

我校与旅游地学相关的专业为旅游资源管理和地质学,地质学专业属于国家一级学科,由地球科学与资源学院主办;旅游资源管理属于管理类一级学科,由人文经管学院2002年创办,共招收三届学生,2006年停办。因此,旅游地学专业的创办,既可借鉴我校旅游资源管理专业的经验,又可充分利用我校地质学专业发展的扎实基础,通过不同院系、不同专业的取长补短,使地学与旅游管理学这一交叉学科—旅游地学更具生命力,由此预测旅游地学未来的发展应该是不错的。

把旅游地学专业设置于地质学一级学科之下,主要考虑两方面的因素:其一,地质学是我校传统优势专业,也是教育部理科基地班专业,有着悠久的学科发展历史、良好发展的现状。其二,近10年的传统就业率一直位居我校各专业前茅,在全国各专业就业率统计里也位居前10名,有着广阔的就业前景,因此,从旅游地学专业的学科基础及该专业毕业生今后的就业两方面来看,其前景应该是值得憧憬的。

地球科学与资源学院是中国地质大学(北京)的主体学院,也是我校特色专业和优势学科所在的学院,开办有地质学、地球化学、资源勘查等本科专业,具有丰富的培养本科生的教学经验。目前,我们学院有不少教师从事与地质旅游、旅游规划、导游培训等相关的教学和研究,如香港和国内的地质公园导游培训,“旅游地质学”、“人居环境”等课程的教学,并编写了相关教材,这为本专业开设奠定了一定的教学基础。

我院具有培养与旅游地学相关的地质遗迹评价与规划硕士、地质景观(遗迹)评价与规划方向博士的培养基础,为旅游地学本科专业的开办奠定了良好的基础。为顺应我国地质公园迅速发展的态势,地球科学与资源学院近10年来一直在第四纪地质学专业下招收“地质景观(遗迹)评价与规划”研究方向的硕士及博士研究生,制定有相关的培养目标、方案和课程设置,为旅游地学本科专业的开设,提供了可以借鉴的材料及经验,能从课程设置到专业方向的培养、专业实习及就业方向等方面,较好地保证旅游地学本科专业今后的健康发展。

自2001年以来,以地球科学与资源学院第四纪地质教研室为主体的多名教师一直从事地质公园的申报、规划和建设工作,先后成功申报世界地质公园8处,国家地质公园21处,还有多个省级地质公园,指导的近10个世界地质公园均通过联合国教科文组织的评估。我校的地质公园研究在国内具有较高的知名度,创建了我国地质公园规划建设的品牌。通过地质公园的申报、建设和研究,我们更深入地了解了地质公园乃至国家公园旅游资源的开发、保护和深度挖掘的现状及发展方向,以及管理人员、导游的知识结构所存在的问题。这为本专业的培养目标、培养计划的制定提供了很好的参考。

我校与房山世界地质公园、延庆世界地质公园、云台山世界地质公园、克什克腾世界地质公园、阿拉善沙漠世界地质公园等建立了良好的合作关系,在这些地质公园均建设了教学基地。并协助国土资源部管理部门举办了多次地质公园规划培训、导游培训。为香港世界地质公园进行了多次旅游地质导赏员的培训,取得了很好的教学效果。

四、专业定位、培养目标及专业特色

近些年来,地球科学与资源学院教师在参与地质公园申报、规划及建设、导游培训过程中,充分了解地质公园及国土部门对旅游地学人才的需求以及知识结构的要求,这为地质学(旅游地学方向)本科专业的专业定位、培养目标及专业特色的制定提供了思路。

根据目前我国的旅游资源现状和今后发展的趋势,以及就业市场的需求,确定地质学(旅游地学)本科专业的定位是:以地质学为主导的、地质学与旅游管理相交叉的理科专业,主要培养掌握地质学专业基础的旅游资源研究、规划、开发和管理的人才;主要服务对象是各级各类地质公园、国家公园、旅游机构及国土管理部门。

培养目标的确定基于以下几点考虑:(1)目前我国多个高校开设有培养旅游管理专门人才的专业,这些高校培养出来的人才侧重于旅游的规划和行政管理,而对自然景观更深层次的知识,如地质地貌景观的形成、演化、特色、形美与内在因素等方面的知识掌握甚少。(2)目前我国建设了大量的地质公园,今后还将建设国家公园,这些公园的自然景观涉及大量的地质学知识,这就需要懂地质学知识的人才对旅游资源进行研究及合理的开发、规划和保护。(3)目前旅游部门或地质公园、国家公园并不缺少从事旅游管理的人才,而缺少的是懂地质学知识的旅游管理人才。(4)我们培养的人才在就业上能适合更多的领域,既可以在地质部门、国土部门,也可在旅游部门工作,因此在就业上学生可进可退,更为灵活。

依据专业的定位,将地质学(旅游地学)培养目标确定为:培养思想品德优良,身体健康,具有较扎实的数、理、化、外语基础和扎实的地质学基础,掌握地质地貌景观的研究方法,懂地质公园规划、旅游管理以及生态环境保护等知识的高级专业人才。

本专业的培养目标既不同于地质学专业,也不同于旅游管理专业,是地质学专业的一个旅游地学方向。我们培养目标的侧重点是:懂地质学的旅游资源规划、开发研究和管理的高级人才,在掌握了扎实的地质学基础知识基础上,向旅游管理方向扩展,非培养旅游管理的专门人才。

通过对我国高校开办的与地质学(旅游地学方向)相关专业的学科建设情况的调研,并结合本校办学理念及办学特色的分析,笔者认为地质学(旅游地学方向)专业的特色,既不是纯地质学专业,也不是旅游管理专业,是基于地质学专业的基础,结合旅游管理专业的相关内容,把旅游管理的部分内容融合到地质学专业中,培养具有扎实的地质学基础、又懂旅游管理知识的高级人才。正是本专业的特色,才能为学生就业提供更广阔的空间。

五、本专业的课程设置及与地质学、旅游管理对比及特色

地质学(旅游地学)课程设置的指导思想是:夯实(地质)基础、突出(地质公园)特色、塑造(旅游地学)精品。

课程设置的基本原则:以地学知识为主导,辅以地质公园规划及旅游管理相关课程,集合地质学课程、地质公园规划与管理课程、旅游管理课程“三位一体”的指导思想,进行本专业的课程设置。地学知识是基础,地质公园是特色,旅游管理是拓展和延伸。

1.地质学(旅游地学方向)专业课程设置

依据以上指导思想及基本原则,地质学(旅游地学方向)专业的课程设置应该在地质学一级学科的课程基础上,结合地质公园的规划与管理、地质旅游开发与管理的特点来进行,尤其要充分考虑地质公园的特色来设置课程。

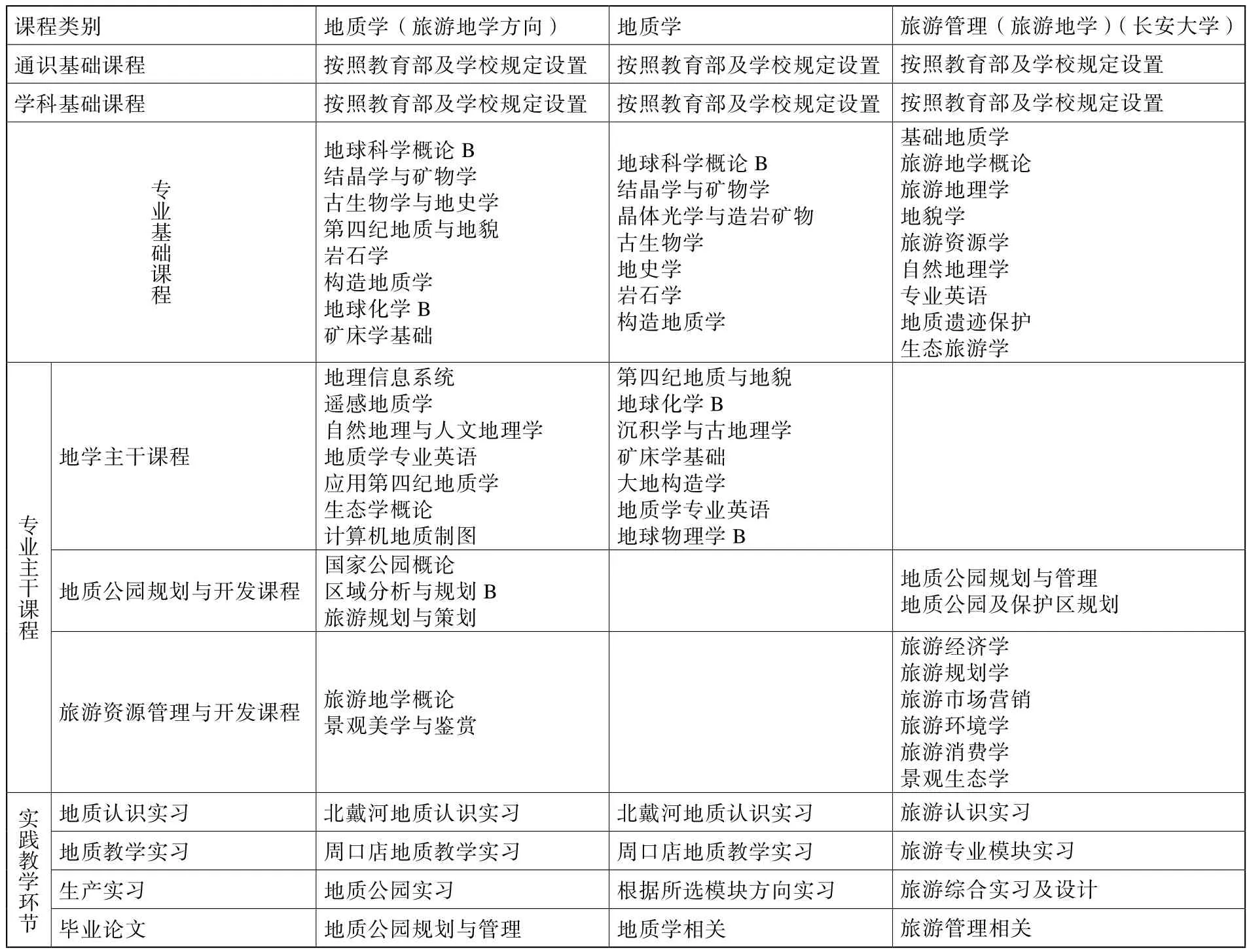

旅游地学专业课程设置分为:通识基础课程、学科基础课程、专业基础课程、专业主干课程、教学实践共5个部分。通识基础课程、学科基础课程部分按照教育部及我校相关规定设置即可。该设置方案在涵盖地质学专业基础课的同时,增加了与旅游地学关系密切的专业课程,二者兼顾,既保持了地学基础,又突出了旅游地学的特色。

(1)专业基础课。地质学(旅游地学方向)专业一共设置8门专业基础课(表2),专业基础课程在地质学专业7门课程基础上,考虑该专业知识体系的合理性及今后发展的需要,把古生物学、地史学两门课程合二为一,去掉了晶体光学与造岩矿物学,将地质学专业的第四纪地质学与地貌学、矿床学基础、地球化学B这三门专业主干课,设置为本专业基础课。

(2)专业主干课。共设置了12门主干课程,并将其一分为三:地学主干课程、地质公园规划与开发课程、旅游资源管理与开发课程。选择与旅游地学专业关系密切的地理信息系统、遥感地质学、自然地理与人文地理、应用第四纪地质学、生态学概论、计算机制图、专业英语等7门作为专业主干课程中的地学主干课程。

增加了国家公园概论、区域分析与规划B、旅游规划与策划3门与地质公园相关的课程,以及旅游地学概论、景观美学与鉴赏等2门与旅游资源管理与开发相关,且能满足地质公园规划建设需要而设置的实用性课程为专业主干课程。

(3)教学实践。为了加强本专业学生的地学基础,大一和大二的地质认识实习和教学实习,与地质学专业的实习内容及要求完全相同,大三的生产实习深入我国各地质公园进行,为毕业论文(设计)收集相关资料和数据,最终完成与地质公园规划管理及旅游开发相关的毕业论文。

2.旅游地学课程设置与地质学、旅游管理的对比

将旅游地学专业的课程设置与其密切相关的地质学、旅游管理学专业的课程进行了对比(表2)。通过对比,能更好地把握该新开专业课程设置的指导思想及对学生的培养目标。通过三者对比具有如下特点:

(1)传承了地质学专业的地学基础。

将地质学专业的7门专业基础课中的6门纳入地质学(旅游地学方向)专业基础课程中来,将地质学专业的7门专业主干课的5门,纳入新的专业。以此夯实本专业学生的地质基础,为拓宽毕业生今后的就业方向创造良好的条件。

(2)增加了地质公园的相关实用课程。

在专业主干课模块中增加了地质公园规划与开发模块和旅游资源管理与开发模块,增加了国家公园概论、旅游地学概论、旅游规划与策划、景观美学与鉴赏、自然地理与人文地理学、生态学概论等与地质公园相关的课程。与旅游管理(旅游地学)专业相比,强化地质学基础的同时,增加了国家公园概论、景观美学与鉴赏、生态学概论等三门课程,旅游地学特色更加鲜明。

表2 地质学(旅游地学方向)专业课程设置对比

(3)相对弱化了旅游管理学的相关课程。

旅游地学专业是以地学为基础、以地质公园为特色的专业,应该与旅游管理专业有一定的区别,不能把地质学(旅游地学方向)办成纯粹的旅游管理专业,因此,在课程设置时,将旅游管理专业的一些相关课程进行了精简,缩减了旅游经济学、旅游环境学、旅游市场营销、旅游规划学、旅游消费学等课程。

(4)教学环节更更具特色。

地质学(旅游地学方向)专业的教学及生产实习特色鲜明。与旅游管理(旅游地学)专业不同的是,新开办的地质学(旅游地学方向)专业的大一和大二实习设置与地质学专业实习内容、时间及地点完全一样,藉此打好学生的地质学基础。但同时也考虑了其与地质学专业的不同,大三的实习安排学生去各类地质公园进行毕业实习,最终完成地质公园规划与管理方面的本科毕业论文。中国地质大学(北京)与全国近10家地质公园建立了产学研实习基地,为本专业的毕业生实习创造了很好的外部条件。

六、专业建设及今后教学中应该注意的问题

任何一个新专业的创办及建设都需要时间的检验和积淀,地质学(旅游地学方向)也不例外。该专业自2014年10月开始调研,2015年9月开始招生,目前还处于专业建设的初级阶段,没有现成的经验可以借鉴,因此其专业定位、培养目标、课程设置上不可能一蹴而就,可能还存在各种问题和不足,需要通过今后各个教学环节的实践不断进行修改及完善。

今后教学过程存在的主要问题之一,可能是用人单位对旅游地学人才知识结构的要求与本专业的课程设置能否匹配得上。本专业的课程基本是以地学基础作为主体来设置的,能够给本专业毕业生搭建良好的地质学知识框架,体现出我校的地质学科优势,但可能容易把该专业办成了地质学专业,而忽视了旅游地学的特色,这个度的把握需要在今后的教学中加以重视。

还可能存在的另一个问题,教师在进行地质学和旅游管理学课程教学过程中,如何将旅游地学的知识点和地质专业知识有机结合,使得学生在学习过程中能把两个不同专业方向的知识融为一体,为今后走向工作岗位奠定良好的基础。该专业因涉及地质学、旅游规划及管理完全不同体系的课程,需要不同院系、不同专业的教师参与教学,如何让专业课教师在授课过程中,突出地学知识、旅游地学及旅游管理的相互渗透,是值得探讨的。否则可能出现知识结构的脱节和地质学知识与旅游管理知识“两张皮”现象的出现,不利于高质量的旅游地学人才的培养。

第三个问题是教学实践环节的设计可能需要适当地拓展。本专业设计了三次主要的教学实践环节,大一和大二暑假安排了北戴河地质认识实习和周口店地质教学实习,大三安排学生去我校与国内各地质公园共建的产学研实习基地进行旅游地学的生产实习,毕业论文(设计)也主要围绕地质公园的规划、开发及建设进行选题,这样的设计既充分考虑了学生野外地质实践能力的培养,同时也兼顾了旅游地学的实践。但同时需要注意的是,旅游地学专业涵盖的范围应该不仅仅局限于地质公园,应该有更大的实用空间,因此,在进行大三生产实习过程中,应该注意适当拓展,也可以安排学生到其他旅游管理部门或者旅游景区进行生产实习,以利于学生的全面发展和就业的需要,成为名副其实的高层次的旅游地学人才。

[1]陈安泽.旅游地学的诞生及其面临的任务[J].旅游学刊,1988(S):1-2.

[2]陈安泽.开拓创新旅游地学20年—为纪念旅游地学研究会20周年而作[J].旅游学刊,2006,21(4):77-83.

[3]彭润民.旅游地质学的教学实践与思考[J].中国地质教育,2002,11(3):44-46.

[4]彭晓波.《旅游地质学》课程教学实践与探索[J].长江大学学报(自科版),2013,10(4):102-103.

[5]陈安泽,卢云亭.旅游地学概论[M].北京:北京大学出版社,1991.

[6]杨世瑜,吴志亮.旅游地质学[M].天津:南开大学出版社,2006.

[7]辛建荣.旅游地学[M].天津:天津大学出版社,1996

[8]孙洪艳.特色加精品旅游地学管理人才的培养[J].高师理科,2007,27(5):58-60.

[9]郭福生,张国庆,姜伏伟.我国旅游地学及其学科专业发展现状与对策[J].资源与产业,2011,13(6):94-100.

[10]辛建荣,肖军.关于旅游地学学科建设的思考[C]//中国地质学会旅游地学与地质公园研究分会.旅游地学论文集(第27集).北京:中国林业出版社,2012:3-7.