礼治与法治:中西方制度的基础研究

方朝晖

(清华大学 人文学院,北京 100084)

荀子思想研究

礼治与法治:中西方制度的基础研究

方朝晖

(清华大学 人文学院,北京 100084)

一个多世纪以来因为学习西方,中国人抛弃礼教、盲崇法治,一切诉诸制度、政策和法律,一味寄望竞争、利益和奖惩。结果,对于人的防范和不尊重,成为现实制度和管理模式的主要特征。这种治理思路无视中国人的心理需要和精神渴求,导致人心狡诈、风气败坏、道德沦丧。必须从整体上重新思考中国文化中的制度建设问题。数千年来中国人以礼治作为制度建设的基础,其内在精神在于对人的信任和尊重;通过尊贤使能,敦风俗、明人伦,让人心得到温暖、让人性得以复苏,所以能建立行为的准则,塑造集体的风尚,铸就行业的传统。所以,礼是中国文化中衡量文明与野蛮、进步与落后的主要标准。没有礼,中国社会就会像一架没有灵魂的机器,失去生气与活力。必须彻底改变一种思路,即忽视人情和人心,完全靠法律和制度来治国;这是西方法治的影响,在中国往往流变成压抑人性、摧残活力的法家式管理。今天,必须重新认识礼作为中国社会制度之本的问题,惟此方能走上中华文明的康庄大道。

礼治;法治;中华文明

本文研究中西文化中的制度基础异同,即礼治与法治赖以存在的文化心理基础区别,认为法治(rule of law)在西方文化中有深厚土壤,但是在中国文化中则不然;中国文化需要法治,但迄今为止最有效的制度基础仍然是礼治。

下面先论礼之义。

一、礼的特征与本质

“礼”源于祭祀①“礼”字的文字学根源证明了这一点,参《说文·礼》。《礼记·礼运》:“夫礼之初,始诸饮食,其燔黍捭豚,污尊而抔饮,蒉桴而土鼓,犹若可以致其敬于鬼神。及其死也,升屋而号,告曰:‘皋!某复。’然后饭腥而苴孰。故天望而地藏也,体魄则降,知气在上,故死者北首,生者南乡,皆从其初。”又云:“先王患礼之不达于下也,故祭帝于郊,所以定天位也;祀社于国,所以列地利也;祖庙所以本仁也,山川所以傧鬼神也,五祀所以本事也。”,进一步演变成一系列重要场合的礼仪活动,即所谓典礼(亦称礼典),与今本《仪礼》内容相应。典礼应当是“礼”最初和最主要的含义②参沈文倬:《略论礼典的实行和〈仪礼〉书本的撰作》,《宗周礼乐文明考论》(增补本),杭州:浙江大学出版社,2006年,第1-47页。臣瓒、叶梦得、朱熹、段玉裁、阮元、黄以周、皮锡瑞皆指出,汉人所谓《礼》或《礼经》,即今日《仪礼》,今日“仪礼”之名为汉以后人所加。《仪礼》内容即本文“典礼”。皮锡瑞说,史公、班固所称《礼》,即今本《仪礼》,不及《周礼》和《礼记》。蒋伯潜说:“西汉时人仅认《仪礼》为《礼经》,在‘三礼’中之位置为最高。”(蒋伯潜:《十三经概论》,上海,上海古籍出版社,1983年,第323页)另参皮锡瑞:《经学通论》,北京,中华书局,1954年(“三礼”);黄以周:《礼书通故》(全六册),北京:中华书局,2007年,第3-11页;周予同:《群经通论》,上海:上海人民出版社,2012年,第26页。,包括吉、凶、宾、军、嘉五礼,又有冠、婚、丧、祭、朝、聘、射、乡饮八礼之分(《礼记·昏义》,《大戴礼记·本命》),此外还有郊、社、尝、禘、馈、奠、射、乡、食、饗十礼之说(《礼记·仲尼燕居》),等等。

“礼”也进一步引申为代表正式的制度体系,即所谓“礼制”。在《周礼》一书中,我们看到那么宏大的王朝制度,包括三公六卿的等级,春夏秋冬四官的配置,各级官员的职守和待遇……等等,皆被纳入礼的范畴③“周礼”作为书名起于西汉末刘歆,该书原名《周官》或《周官经》(参王应麟:《困学纪闻》,卷四[全三册],翁元圻等注,上海:上海古籍出版社,2008年,第464、469、571页[翁注];黄以周:《礼书通故》(全六册),第1-21页;章太炎:《国学讲演录》,上海:华东师范大学出版社,1995年,第94页;蒋伯潜:《十三经概论》,第251-252页)。然自东汉以来,人们已习惯将该书所记视为“礼制”,故沿用此义。章太炎引《左传》隐公十一年“礼,经国家、定社稷、序民人、利后嗣”一句曰:“《周礼》则经国家、定社稷之书也。”(章太炎:《国学讲演录》,第94页)。此外,《礼记·曲礼下》所述天子五官如司徒、司马、司空、司士、司寇之分,以及“天子建天官六大”,“天子之六府”,“天子之六工”之类,皆属礼制范围。

“礼”还可从上述人间世界的秩序,延伸到自然世界甚至整个宇宙,代表天地间一切秩序。《左传》记载子大叔论礼,一方面把礼的范围大大拓宽为涵盖一切事物的规矩,有声、色、味之律,有喜、怒、哀之度;①《左传·昭公二十五年》:“淫则昏乱,民失其性,是故为礼.以奉之:为六畜、五牲、三牺,以奉五味;为九文、六采、五章,以奉五色;为九歌、八风、七音、六律,以奉五声。为君臣上下,以则地义;为夫妇外内,以经二物;为父子、兄弟、姑姊甥舅、婚媾姻亚,以象天明;为政事、庸力、行务,以从四时;为刑罚威狱,使民畏忌,以类其震曜杀戮;为温慈惠和,以效天之生殖长育。民有好恶、喜怒、哀乐,生于六气,是故审则宜类,以制六志。哀有哭泣,乐有歌舞,喜有施舍,怒有战斗;喜生于好,怒生于恶。是故审行信令,祸福赏罚,以制死生。生,好物也;死,恶物也。好物,乐也;恶物,哀也。哀乐不失,乃能协于天地之性,是以长久。”类似的观点亦参《史记·礼书》:“人体安驾乘,为之金舆错衡以繁其饰;目好五色,为之黼黻文章以表其能;耳乐钟磬,为之调谐八音以荡其心;口甘五味,为之庶羞酸咸以致其美;情好珍善,为之琢磨圭璧以通其意。”另一方面,又把礼的地位大大提高到“天之经,地之义”的地步,成为“上下之纪、天地之经纬”。也有人说,礼本来就源自天地,代表天地间最高秩序和法则,所以无比神圣,“本于大一,分而为天地,转而为阴阳,变而为四时,列而为鬼神”(《礼记·礼运》);“体天地,法四时,则阴阳,顺人情”(《礼记·丧服四制》)。②又:“夫礼,先王以承天之道,以治人之情。”“是故夫礼,必本于天,殽于地,列于鬼神,达于丧祭、射御、冠昏、朝聘。故圣人以礼示之,故天下国家可得而正也。”“夫礼必本于天,动而之地,列而之事,变而从时,协于分艺,其居人也曰养,其行之以货力、辞让:饮食、冠昏、丧祭、射御、朝聘。故礼义也者,人之大端也。”(《礼记·礼运》)。正因如此,古人认为礼保证了天地万物及人间社会一切事物的有效运行,“天地以合,日月以明,四时以序,星辰以行,江河以流,万物以昌,好恶以节,喜怒以当”(《荀子·礼论》)。

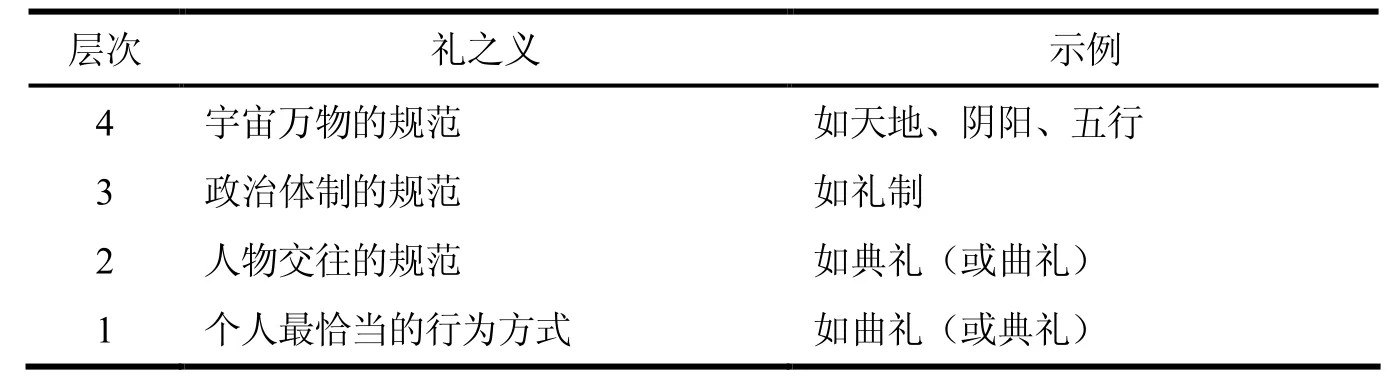

沈文倬认为,[1]114礼可分为曲礼、典礼和礼制;如果说典礼指特定场合中的礼节,曲礼则指日常生活中的礼节。③郑玄、孔颖达皆分《礼》为经礼、曲礼,然谓经礼即《周礼》,曲礼即《仪礼》(清人考证出郑玄未用“仪礼”一词),章太炎亦主此说。朱熹承叶梦得、臣瓒而驳其谬,指出“经礼”即《仪礼》所载(亦即典礼);而“曲礼”乃“礼之微文小节”,“如今《曲礼》、《少仪》、《内则》、《玉藻》、《弟子职》篇所记”。《礼器》中“经礼三百,曲礼三千”,《中庸》中“礼仪三百,威仪三千”,其中经礼与礼仪同,曲礼与威仪同。然经礼与曲礼之关系,则或以为经礼为常礼,曲礼为变礼(蓝田吕氏);或以为经礼制之凡,曲礼制之目(叶梦得);或以曲礼为“经礼中之仪文曲折”,即经礼之展开也(孙希旦、黄以周);或以曲礼为“日常生活中的小威仪”,则与经礼全然不同(沈文倬)。若以《礼记·曲礼》看,则沈氏之说不虚,即曲礼乃典礼之外、日常之礼。古人有崇经之习,故欲以曲礼为经礼之附庸,生出“变礼”、“曲折”之说。孙希旦正因此故,发现《礼记·曲礼》内容与《仪礼》不相对应,只好把它们说成是古《礼》篇,并区分曲礼为三:“一为《仪礼》中之曲折,一则古《礼》篇之《曲礼》,一则《礼记》中之《曲礼》也”,徒增混乱(郑玄《目录》谓《投壶》《奔丧》为《曲礼》之正篇,孔疏谓为逸《曲礼》)。参孙希旦:《礼记集解》(全三册),北京;中华书局,第1-3页;黄以周:《礼书通故》,第1-3页;章太炎:《国学讲演录》,第103页;沈文倬:《宗周礼乐文明考论》(增补本),第114页。严格说来,这些只是礼的形式,无论曲礼、典礼还是礼制,代表的都是人物交接的恰当方式。所以古人也把礼定义为恰当的、合乎分寸和尺度的行为或行为方式。《说文解字·礼》曰:“礼者,履也。”④还有如:《白虎通·情性》:“礼者,履也,履道成文也。”《汉书·公孙弘传》:“礼者,所履也。”《礼记·祭义》云:“礼者,履此者也。”《礼记·仲尼燕居》曰:“言而履之,礼也。”《荀子·大略》云:“礼者,人之所履也。”现在,我们可以将礼的几种不同层次的含义区分如表1:

表1 “礼”的不同层次的含义区分

上面四个不同层次的“礼”中,从第1到第4,范围不断扩大,但其根本含义是一致的,无.非.是.人.与.事.物.之.间某种规范的关系,“礼”或许可以定义为人与人、人与万物(包括鬼神和自然)交接时的伦理规范。无论王朝制度的礼制,还是天地宇宙的法则,都可以看作这种规范的进一步延伸或客观外在表现。所以,古人也把礼看成“人道之极”(《荀子·礼论》),“理万物者”(《礼记·礼器》)。

古人特别强调礼的主要功能在于塑造行为规范,确立生活秩序。“夫礼,禁乱之所由生,犹坊止水之所自来也。”(《礼记·经解》)“讲信修睦,尚辞让,去争夺,舍礼何以治之?”(《礼记·礼运》)“朝觐之礼,所以明君臣之义也;聘问之礼,所以使诸侯相尊敬也;丧祭之礼,所以明臣子之恩也;乡饮酒之礼,所以明长幼之序也;昏姻之礼,所以明男女之别也。”(《礼记·经解》)“以正君臣,以笃父子,以睦兄弟,以和夫妇,以设制度,以立田里”(《礼记·礼运》)。⑤又如《礼记·礼运》:“礼者君之大柄也,所以别嫌明微,傧鬼神,考制度,别仁义,所以治政安君也。”《礼记·经解》:“衡诚县,不可欺以轻重;绳墨诚陈,不可欺以曲直;规矩诚设,不可欺以方圆;君子审礼,不可诬以奸诈。”《史记·礼书》:“大路越席,皮弁布裳,朱弦洞越,大羹玄酒,所以防其淫侈,救其彫敝。是以君臣朝廷尊卑贵贱之序,下及黎庶车舆衣服宫室饮食嫁娶丧祭之分,事有宜适,物有节文。”《汉书·礼乐志》云:“象天地而制礼乐,所以通神明,立人伦,正情性,节万事也。”

但是,把礼的本质理解为规范或秩序,同时需要区别它与传统、习俗。至少在儒家看来,礼并不是某种机械的规矩或被动接受的习惯,“礼”的目标在于追求和谐、健康的共同体生活:人们相互尊重,彼此敬让;人人各安其分,不相僭越;人们彼此关爱,和乐融融;人民秩序井然,有条不紊,即所谓“父慈、子孝、兄良、弟悌、夫义、妇听、长惠、幼顺、君仁、臣忠”(《礼记·礼运》)。①《左传·昭公二十六年》:“君令臣恭,父慈子孝,兄爱弟敬,夫和妻柔,姑慈妇听,礼也。君令而不违,臣共而不贰,父慈而教,子孝而箴,兄爱而友,弟敬而顺,夫和而义,妻柔而正,姑慈而从,妇听而婉,礼之善物也。”如果说礼代表的是规矩、规范,那也只是它的形式,而不代表其实质,礼的实质是实现人与人相互尊重、彼此恭敬、和谐相处。单纯的规矩、规范可能演变成机械、死板的条条框框,与人性的内在需要相对立。正因为礼的本质功能在于创造理想、充满活力的生活共同体,才被称为“国之干”(《左传·僖公十一年》)、“国之纪”(《国语·晋语》)、“政之舆”(《左传·襄公二十一年》)、“治辨之极”(《荀子·议兵》)。

为什么礼有上述功能呢?这是因为它有如下一些重要特征:

一是重分。“人道莫不有辨,辨莫大于分,分莫大于礼。”(《荀子·非相》) “礼莫大于分。”(《资治通鉴卷一·周纪一》)所谓“分”,严格说来,是指根据每个人在人伦关系中的年龄、身份、位置、性别等来确定每个人的职责,以实现人人各司其职、各安其分、各尽其能。古人认为,先王害怕人欲膨胀无度、导致混乱,故“制礼义以分之”(《荀子·礼论》);以 “定亲疏,决嫌疑,别同异,明是非”(《礼记·曲礼》);“使贵贱之等,长幼之差,知贤愚、能不能之分,皆使人载其事而各得其宜。”(《荀子·荣辱》)所以,“分”的问题,反映了礼因人、因事、因地制宜的特点;“无别无义,禽兽之道也”(《礼记·郊特牲》)。②《大戴礼记·哀公问于孔子》:“民之所由生,礼为大。非礼无以节事天地之神明也,非礼无以辨君臣上下长幼之位也,非礼无以别男女父子兄弟之亲、昏姻疏数之文也。”这与反对考虑每个人特殊情况和具体情境而随时变通的“法”存在着本质区别。③刘泽华倾向于从“分”来理解的礼的本质。他说,“礼的精神实质就是‘分’。……‘分’、‘别’、‘等’表现在社会生活各个方面,如君臣上下之分、等级之分,财产与权力的等差之分,职业之分,衣食住行器用之分等等。通过‘分’使每个人各就各位,各奉其事,各尽其职。‘分’的目的就是维护社会的等级秩序。”(参刘泽华:“先秦礼论初探”,见陈其泰、郭伟川、周少川编:《二十世纪中国礼学研究论集》,北京:学苑出版社,1998年,第81页)他又说,“分”、“别”等是礼的主导,但是为避免分导致的压抑和对立,儒家又提倡“仁”、“和”、“中”、“让”,作为对其负面效果的调剂(同上书,第81-84页)。

二是主敬。礼标志着对生命的敬畏。“礼者,敬而已矣。”(《孝经·广要道》)礼源于祭,祭礼塑造着对生命的敬畏之心。荀子认为,礼有“三本”:“天地者,生之本也;先祖者,类之本也;君师者, 治之本也。……故礼,上事天,下事地,尊先祖而隆君师。”(《荀子·礼论》)在祭祀中,对人间权威的服从被对超人间权威的崇拜所代替,从而使人间的秩序获得了神圣内涵,使共同体生活有了神圣基础。没有这个内涵和基础,共同体生活及其礼仪规矩就不稳固。此外,祭祀实现了对人间权威的驯化,使之走向理性。当然,敬畏绝不仅仅体现在祭祀之中,古人认为一切人类行为都要主敬,才能体现礼的精神。《论语》中“敬”字出现二十多次,“出门如见大宾,使民如承大祭”(《论语·颜渊》),正是把礼的精神转化为日常生活中每一个行为的细节。

三曰称情。荀子又谓礼为“称情而立文”,多述喜怒哀乐之情合理发泄之道。在人生的道路上,人们有痛苦也有欢乐,有悲伤也有喜悦。一方面要让人们的真情实感得以发泄④《荀子·大略》:“礼以顺人心为本”。,另一方面又要使情感的发泄合乎分寸和尺度,这就是“称情立文”。文者,饰也。“事生,饰欢也;送死,饰哀也;祭祀,饰敬 也;师旅,饰威也。……创巨者其日久,痛甚者其愈迟。三年之丧,称情而立文,所以为至痛极也。齐衰、苴杖、居庐、食粥、席薪、枕块,所以为至痛饰也。”(《荀子·礼论》)“人情者,圣王之田也,修礼以耕之。”(《礼记·礼运》)“缘人情而制礼,依人性而作仪”(《史记·礼书》)。相互尊重、彼此敬让、秩序井然、和乐融融的共同体生活之所以出现,正因为每一个人的情感都得到了满足;更准确地说,是每一个人情感都得到了适度的满足。⑤《汉书·礼乐志》:“人性有男女之情,妒忌之别,为制婚姻之礼;有交接长幼之序,为制乡饮之礼;有哀死思远之情,为制丧祭之礼;有尊尊敬上之心,为制朝觐之礼”。

四曰养性。“礼者,养也”,“以养人之欲,给人之求。”(《荀子·礼论》)⑥《荀子·礼论》云:“故礼者养也。刍豢稻粱,五味调香,所以养口也;椒兰芬苾, 所以养鼻也;雕琢刻镂,黼黻文章,所以养目也:钟鼓管磬,琴瑟竽笙,所以养耳也;疏房檖貌,越席床笫几筵,所以养体也。故礼者养也。君子既得其养,又好 其别。曷谓别?曰:贵贱有等,长幼有差, 贫富轻重皆有称者也。故天子大路越席,所以养体也;侧载睪芷,所以养鼻也;前有错衡,所以养目也;和鸾之声,步中武象,趋中韶护,所以养耳也;龙旗九斿,所以养信也;寝兕持虎,蛟韅、丝末、弥龙,所以养威也;故大路之马,必信至教顺,然后乘之,所以养安也。”当人的情感、欲望、需要得到了恰如其分的满足、没有逾越分寸时,对人的生命构成滋养。“孰知夫出死要节之所以养生也!孰知夫出费用之所以养财也!孰知夫恭敬辞让之所以养安也!孰知夫礼义文理之所以养情也!”(《荀子·礼论》)《左传》昭公25年谓“淫则昏乱,民失其性”,“是故为礼以奉之”。《汉书·礼乐志》亦引刘向谓“礼以养人为本”。可见礼的本质不在于通过一套规范或规矩来统治别人,也不是人为地追求统一或一致,而是要让每一个人的生命得到健康的成长、健全的发育。“五四”以来,人们多指责礼教“吃人”,这是一个理论与实践的差距问题,即在现实实践中礼有时被当成了机械、死板的礼仪规矩,但那岂是礼的本义?

总而言之,“礼”不是硬性的约束机制,而是同一共同体中多数人在心理上认同、在情感上接受的行为规范,其根本精神在于对人、物的尊重。可以这样说,一套政策或制度就其本身而言也许不是礼,但当被人们从心理上广泛接受为人与人相互尊重的行为方式、从而赋予它以某种道德意义或价值时,就成为礼了。

有了这些理解,我们可以总结一下礼与法的区别。应该说,礼与法的区别主要不在形式上,而在内在精神上。梁漱溟先生曾这样区分礼与法:

凡一事之从违,行之于团体生活中,人情以为安,此即谓之礼……大家相喻而共守,养成这么一种习惯。成为习惯即叫礼。所谓‘礼’这个东西,除了道德上的义务或舆论上的制裁之外,它没有其他的最后制裁(如法一样有打有罚)。[2]382

凡一事之从违,行之于团体生活中,借外面有形的,可凭的标准以为决定,可行者行,不可行者止;取决于外面,于事方便,此即所谓法。在法表面上的标准很清楚,很明白,很确定;然与内里人情不一定相恰。在法上来解决一切问题,凡不合法者,他都有一个解决或制裁。[2]382-383

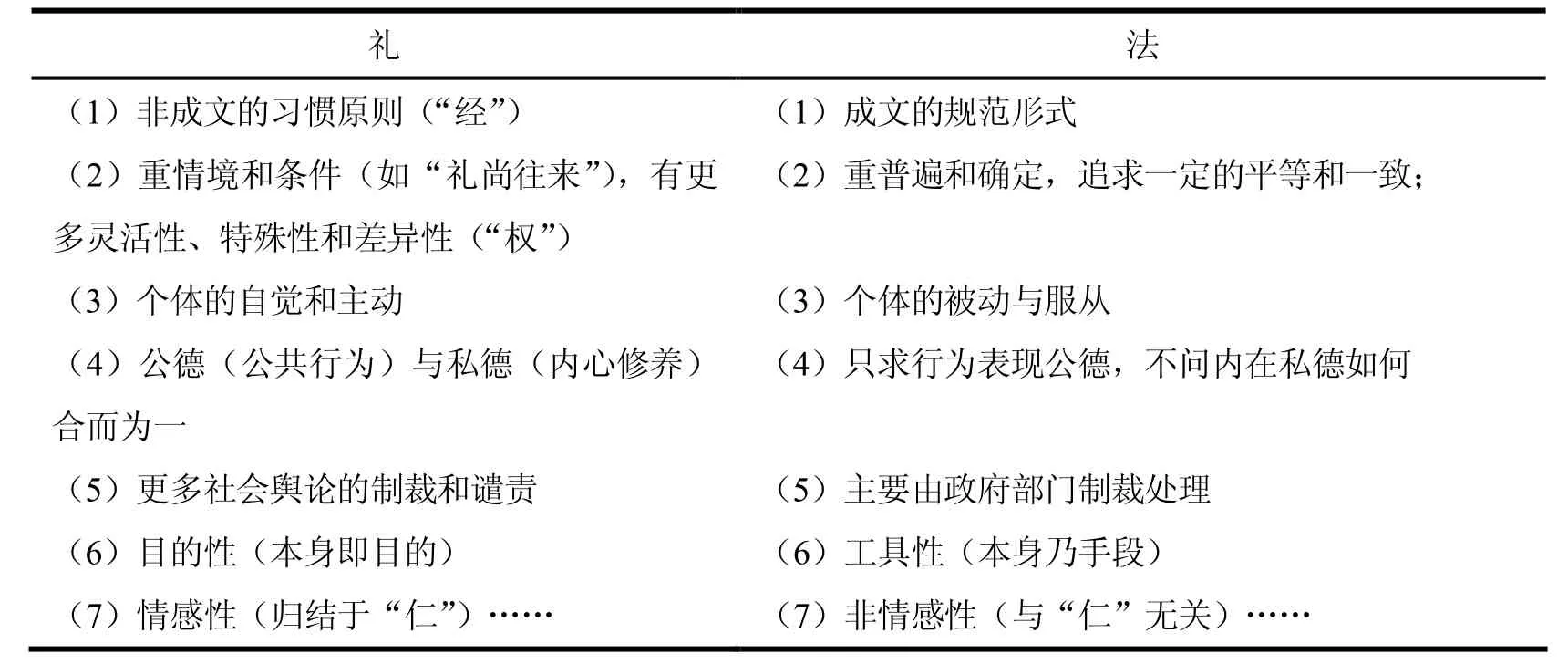

李泽厚曾对礼、法之别总结如表2:[3]192

表2 “礼”“法”区别

同时李泽厚也对中国历史上所实际存在的“礼法交融、合情合理”的治理方式及断案特点进行了非常好的总结,认为共包括四个方面:(1)屈法伸情,(2)原心定罪,(3)重视行“权”,(4)必也无讼。[3]201-210

由于礼以人们在心理上、情感上认同为特点,导致它不像法那样强调统一的、一刀切的形式,而是更强调其处境化、人情化的特点。①明代首辅张居正,在父亲去世后,没有选择离职丁忧。这当然违背了当时普遍通行的礼制。但是有了两宫皇太后及万历皇帝的特许,这一行为又变成合理的。尽管如此,张的行为还是引起了许多人的强烈不满,并在他日后给他带来了麻烦。但是,我们不能说张这样做违法。也不能说,皇太后及皇帝公然鼓励违法。有关历史背景参黄仁宇:《万历十五年》(北京:中华书局,1982年)。尽管一些礼后来被以书面形式确定、表面上与法无异,但对人的约束方式仍有所不同:违背了礼可能被人嘲笑、批评,甚至给自己带来严重后果,但不一定会受到硬性的制裁;违背了法必定可受硬性的制裁。法律的权威来自于国家机关,而礼的权威来自于舆论,特别是地方社会或私人生活圈内的舆论,未必与国家权威有什么关系。另一方面,法律作为一种形式性原则,虽有强制性,但可以随时制定、随时废除。而礼虽没有法那样大的强制性,却不能随时制定或废除。因为礼往往首先作为一种风俗习惯自然而然地形成,而后受到正式认可;但它一旦形成,往往就已具有巨大的惯性,在人心中形成强大的力量,比法律的影响力要更加根深蒂固。所以,礼与法作为对人的约束,各有特点,各有优劣。我们不能简单地说,法治一定比礼治更高级。

二、礼在今天过时了?

现代人重视法治,轻视礼治。其中最有代表性的观点也许是德国社会学家突尼斯(Ferdinand Tonnies,1855—1936)关于“礼俗社会”与“法理社会”的划分,前者不过是一个借由图腾、宗教、传统、礼俗等权威让人们被动地连结在一起的共同体而已。[4]另一相关的观点是昂格尔关于习惯法、官僚法和法治法(又译法律秩序)的区分。[5]根据他的区分,礼相当于西方历史上的习惯法,当然是比较落后的制度,迟早要为过渡到以法治为主。

在全面反驳这些观点之前,首先要问的一个问题是,礼治是不是像许多人所认为的那样仅仅适用于传统社会?在通向现代化的过程中,儒家的礼治思想是不是完全过时了呢?近代以来,不少西方学者研究了礼、特别是儒家的礼学,向我们展示了礼学在现代社会中的普遍意义。下面我们提供一组资料,来帮助大家理解。

1993年诺贝尔经济学奖得主、美国杰出的经济学家道格拉斯·诺斯(Douglas C. North)《制度与制度变迁》一书[6]是目前西方新制度经济学领域的名作之一,该书对正式制度与非正式制度的关系作了相当精彩的分析,指出非正式制度是一切正式制度赖以形成的条件,也是一切后者得以有效运作的前提。一切正式制度比起其背后支撑它的非正式制度来说,前者是冰山露出海面的部分,而后者是冰山深藏在大海深处的基体。诺斯所谓的“非正式制度”,指的是习俗、规范、传统、风气、潜规则、流行信念之类的东西。我们都知道,法律是正式制度,“礼”无疑接近于非正式制度。根据诺斯的观点,我认为可以得出,“礼”是“法”的基础;“礼”广泛普遍渗透在我们的生活中,比“法”更能反映一个社会生活的本质。

人类学家Mary Douglas从符号学的角度论证礼作为文化的习俗和传统,其作用比正式的法律制度大得多。[7]作者并不是一位儒家学者,但该书却系统、全面、深入地探讨了“礼”(ritual)的重要性,认为礼是传统社会最重要的文化资源,而现代西方人通常所谓的“自由”不过是一种幻觉。她以大量宗教、儿童认识论及语言学等方面的例证来证明:人从来到世上的第一刻起就生活在种种关系、规范、规矩、礼节、结构等之中,每一个语言及行为都是社会规范影响的产物,不存在脱离礼节规范的绝对自由,改变、变革只是用一种规范、结构取代另一种规范和结构而已,而非彻底摆脱规范和结构。作者进一步认为,现代社会中礼的衰落是其文化贫困的一种表现。

芬格莱特(Herbert Fingarette)《孔子:即圣而凡》一书[8]对礼的作用有极精彩的发挥。他受西方语言分析哲学影响甚大,且不是一位专业的儒学研究者,甚至不懂汉语, 但是他的这本书却对西方汉学界产生了振聋发聩的影响,从他以后,西方汉学界对《论语》及儒学的认识有了巨大飞跃。而这种书阐发最有力的方面就是儒家的“礼”这个概念。作者以极其生动的语言告诉我们,礼在当代人(主要指西方人)的生活中无处不在,只要我们稍微观察一下我们与他们交往的场景,在教室里,在教堂中,在公司、企业里……在几乎人与人相遇的场合。①例如,当我们以学生身分坐于教室时,我们必须跟老师保持一种距离,在言谈举止方面也会符合学生的身分,有时老师的一句话足以让我们大费折腾,等等。如果我们可以拒绝这些规矩的话,老师一刻也不能在教室里教学了。又比如,当我们走进商场购物时,我们就不能像在家里跟兄妹一样的说笑,不能席地而坐,说话时必须注意店员的反应,等等。如果我们可以不遵守这些规则,商店也就开不成了。类似的现象在日常生活中遍地皆是,芬格莱特在书中也举了一些。仔细思考可以发现,这些规矩与法律最大的区别就是,它们通常不是明文规定的,而是约定俗成的;但是恰恰是这些约定俗成的规矩构成了我们日常生活的绝大部分内容,它们共同反映了礼在现代人生活中的广泛存在及巨大力量远远超出了我们的想像。芬格莱特认为,“礼”是一种神奇的力量,有时不能言喻但却威力无穷。他还论证认为,正是这个我们平常意识不到的礼,是决定我们一切人与人交往行为成败的关键,而且是人们在与他人的动态关系中“使人成为人”的关键。

美籍华裔学者柯雄文(Antonio S. Cua)教授对儒家的礼学作了相当精彩、深入的分析。他认为,仁和礼是道德生活中两个相反相成的范畴。“仁”好比是道德行为的实质或内容,“礼”好比是道德行为的形式或准则。他引用现代西方伦理学理论指出,任何道德行为都不可能没有外在的标准,否则道德学说将失去规范意义。一个理想的人格,应该是道德生活上述两个方面的完美结合,儒家的君子正是这一结合的典范。[9]125-140另外,礼也可以说是人与人最恰当的交往方式,这就是它有时在英文中被译为propriety, rules of propriety, rules of proper conduct的原因。他还强调,从儒家传统看,礼还可以成为道德、宗教、审美三种价值的最高统一体。儒家并不仅仅从祭祀的角度谈礼(宗教),也不仅仅从道德修养的角度谈礼(道德),还注重礼乐并举、礼乐交相为用(审美)。由此可见儒家的礼决不是僵化、压抑人性的教条和阻碍社会进步的负担,而是相反,它至少有两个重要功能:从个人的角度讲,它是培育道德人格、使人性自我实现的重要渠道;从社会化的角度讲,它是区分人群关系的准则或规范。[10]1-16[11]373-394②柯雄文另有专门论述荀子礼学的论著。杜维明在有关论文中也对仁与礼的含义及关系作了相近的分析。③Tu Wei-ming, “The creative tension between Jen and li”, Philosophy East and West,vol.18(1968), 第29-69页。杜认为,礼是仁在特定情境下的外化,礼体现了儒家不只是理论上谈仁,而且要在入世中实践仁的精神;如果说仁代表一种内在性原理,礼就代表一种特殊性原理。礼好比是世界的准则。有礼而无仁,人不成其为人;有仁而无礼,只是空谈。仁与礼之间存在一种张力和平衡,需要人在实践中体认和把握。

南乐山(Robert Neville)是美国波士顿大学的一位神学家,对儒学也情有独钟。[12]“礼”成为他所重点阐发的对象,他认为礼代表一个文化中最重要的意义象征系统,礼的重要性体现在:任何成熟发达的文明均是象征符号发达、丰富、和谐一致的系统,保证象征符号的和谐一致及有效运作,是文明成败的关键,或者说文明好坏的标志,由此可见礼的特殊重要性。儒学的礼给我们一个重要启发就是:孝敬而不是生理需要,尊重而不是使用权力,友爱而不是相互利用,才是人类生活中最重要的东西。他说,文化是由礼构造出来的;礼代表文明的规范;礼构成或意味着人类社会中的和谐。他进一步从实用主义哲学观出发,指出:现代世界中文明的日益多样化、多元化,导致不同文化、文明样式之间的碰撞与融合成为现代世界上的主要问题之一,在这种情况下儒家的礼学思想给我们的启示之一是如何努力营造一种不同文化之间在生活习惯、行为方式、思想方式、风俗价值等方面的全面和谐。

《东西方哲学》杂志 2001年有一篇标题《儒家之礼与自我的技术:一种福柯式解释》的文章,专门讨论儒家礼教思想与西方自由主义的关系,作者Hahm Chaibong在文章中论证认为,表面看来,儒家的礼教思想与西方自由主义是完全对立的,一个注重训练、适度、道德,一个讲独立、自由、自主。但是从另一方面看,二者之间所谓对立也可能是假象。因为自由主义者虽然把个人自由看得高于一切,但是却从来不告诉人们如何运用自由、如何实践个人自由。从这个角度讲,儒家的礼学思想注重个人训练,这对于西方人如何在实践中运用自由同样是必不可少的,可见礼学与自由主义之间的鸿沟是可以填平的。[13]315-324

John Clammer是日本研究专家。他指出,当代日本社会到处渗透着礼的精神(ritualism),“礼制化”(ritualization)在日本社会中起着消解冲突、促进和谐的作用。西方人习惯于把现代日本看成一个没有现代性的等级社会,而不知道实际上,在日本社会,礼制之所以受到广泛的尊重,乃是因为通过礼所形成的等级秩序与西方人心目中的等级秩序含义并不一样,比如日本的等级秩序不仅允许个人自由存在,而且创造了生命能更好地成长的秩序。良好的礼把本来分离、对立的现实结合起来,并允许个人创造力的发挥。在日本,身份等级制并不意味着最上层的垄断集权,高度发达的分工也未导致大众生活在牢牢控制的鸽笼中。日本人“礼尚往来”的习惯证明了这个社会在深层上以相互关照为核心的精神,这一精神有助于合作精神的培养。他认为,日本的现代化是对西方现代性概念的严峻挑战,而礼是理解当代日本现代性的关键性概念之一。[14]105-107,110

三、法治的西方土壤

现代中国人崇尚法治。法治在现代世界已成为一种不可动摇的神话。然而,很少有人认真地研究法治(rule of law)的本质。一个非常重要的问题就是,西方的法治源远流长,古希腊罗马以来未曾中断,是由于它在很大程度上来自于社会基层,是自下而上、自发形成的事物。法治,从某种意义上说,反映了的正是西方人对于任何社会秩序的基本认识。西方人所谓“法”(law),本是规律的意思;人类社会的秩序作为一种内在而自发的规律被揭示出来,就是“法”。这一概念非常典型地体现在西方自然法思想中。早在罗马时期,人们就曾将法律分为自然法、市民法和万民法三种(如果除去针对外族的万民法,只有两种),后来自然法传统一直影响到近代西方几乎所有的法律思想家。按照孟德斯鸠的说法,“自然法”乃是先于人类社会、“单纯渊源于我们生命的本质”[15]4。他又说,“法是由事物的性质产生出来的必然关系。”[15]1这种关系从本质上是由上帝赋予事物的规律。就像自然事物之间存在上帝所赋予的规律一样,在人这种“智能的存在物”之间也存在上帝所赋予的规律。维尔说,欧洲在中世纪早期就强调“法律是确定不变的神启的习惯模式,它可以由人来适用和解释,但不能由人来改变。就‘立法’的人来说,他们实际上是在宣布法律,澄清这一法律究竟是什么,而不是创造法律。”[16]23

这种法代表人类社会内在规律、统治者也只能发现它、而不能根据主观意志和需要创造它的思想,即使在当代自由主义思想家哈耶克那里也同样得到了继承,后者强调法律的真正基础是自生自发的秩序。[17]康德的法律观表面上看来反对自然法传统,醉心于从先验的角度寻找法律的基础。[18]但是从另一角度看,他与自然法学者同样,均认为人类社会内在具有的必然规则即是法,都把法看得无比神圣。这种法治思想,在中国文化中是不存在的;无论是管子、韩非子还是儒家,所讲的法均非某种内在、先验而超越的规律,与rule of law 思想有本质区别。

现在我们不禁要问:在中国文化中,那种自发产生的、合乎人的内在本质、可以找到先验的绝对基础的秩序也是法律吗?至少在中国历史上,人们并不这么认为。正如何意志(Robert Heuser)所云,“西方的法在中国古代的对应物,并不是《书经》称之为‘法’的事物,而是‘礼’这个概念。”[19]45关于中国文化中自古以来最有效的制度是礼而不是法这一点,学界已有共识。这里有两个需要大家共同关注的问题,即为什么中国文化中内在、自发的秩序是礼而不是法?此其一。其二,既然直到今日为止,法治仍未作为一种自发的秩序在中国产生过,通过强制措施人为地建立法治是否可行?

对于第一个问题,人们也许会说,由于中国古代社会结构决定了礼治秩序在当时可行,因为礼治适合于熟人社会;而到了现代大型的、以陌生人为主的社会,礼治已不适应,只能追求法治。然而这一观点的问题在于,一方面,无论注重法治的古希腊城邦,还是近代早期的欧洲小共和国(现代法治的发源地),其规模均远比古代中国的王朝小得多(人口少则数千,多不过数万,且四邻相望,大体熟悉)。与中国古代王朝相比,它们才更近于熟人社会。从这个意义上说,欧洲的法治恰恰是在熟人社会中诞生的。另一方面,即使在现代的大型民族国家,人们也照样可以按照熟人社会的原则来对待其制度。就以今天的中国而言,无论人们之间一开始多么不熟悉,一旦他们发生交往,就把大量精力用于建立熟人关系。这种熟人关系除了表现人们在自己所在工作单位、所在行业、所有居住区、所在街道甚至所在城市建立熟人关系网,还通过同学、同乡、同事、亲戚、朋友等一系列方式建立了大量的熟人关系,遇事就通过这些关系来化解。即使没有关系的双方当事人,一遇到问题,也会千方百计找关系来解决。易言之,无论国家多大,无论结构如何不同,中国人总是把陌生的关系变成熟人关系、用熟人的原则来解决陌生人的问题。

按照谢遐龄先生的观点,“中西文化在其根基处就不同”[20]14、15。据此,中国社会难以产生法治,是由此“根基不同”所决定的,无关乎熟人社会/陌生人社会、静态社会/动态社会、农业社会/工业社会之分。他的基本意见是,“法律体现普遍性”,“法治要求无条件地遵守法律及其他规则”;然而“现在的中国人对于普遍性不仅是冷淡,而且是厌恶”;“如果遇到一个严格照章办事的工作人员,都会在心中暗骂他‘死脑筋!’‘不近人情!’”,“中国人民仍然遵照传统把自身置于规范之上”,“对于恪守规则的领导人轻则嗤之以鼻,重则发扬民主、赶他下台”。[20]16

我也曾在几年前指出过,中国文化中人与人关系整合的机制是人情和面子,人们天生对于非人化、冷冰冰、没有人情味的制度与规则缺乏热情和信念。所以,对中国人的人际关系从制度上约束的最好方式不是通过“法”,而是通过“礼”。从文化模式上看,中国文化中人与人的关系呈现为费孝通所说的“差序格局”,凡是凌驾于具体个人关系之上的抽象法则,则由于其脱离人情,不顾处境,而难给中国人带来心理上的安全,所以这种文化对法治有天然的排斥心理。[21]68-102

费孝通的差序格局/团体格局说,从文化模式上回答了谢遐龄所谓“根基处不同”。他说,“在中国传统的差序格局中,原本不承认有可以施行于一切人的统一规则。”[21]57因为中国人效忠于非常生动、具体的私人关系,即使大臣对于国君的忠,也是基于其私人的感情,所以非常缺乏公德意识。“一个差序格局的社会,是由无数私人关系搭成的网络。……传统的道德里不另找出一个笼统性的道德观念来,所有的价值标准也不能超脱于差序的人伦而存在了。……因为在这种社会中,一切普遍的标准并不生作用,一定要问清了,对象是谁,和自己是什么关系之后,才能决定拿出什么标准来。”[22]36反映在制度上,就是中国人重礼治,因为礼重视差异、等级、处境等因素。

相反,在西洋社会中,社会结构是“团体格局”的,人们建构一种超乎个人之上的、无形的团体,此团体对人们彼此之间的私人关系持否定态度,公共、普遍的规范简直就是整合一切人际关系的基础。一个相应的结果,是出现了“笼罩万有的神的观念”,“团体对个人的关系就象征在神对于信徒的关系中”,其中有两个重要方面:“一是每个个人在神前的平等,二是神对每个个人的公道”。由此我们才能理解美国《独立宣言》中“全人类都生来平等,他们都有天赋不可夺的权利”这句话的真正含义。[22]31-33

类似的观点美籍华裔学者许烺光也提出过,他从文化心理学的角度解释为什么西方式的法治思想在中国没有发展起来:因为法律是 impersonal(非人化的),而中国人一切依赖于具体的处境和人的感情,而不是什么绝对的标准;“在中国人的哲学里,对法律的解释是依据情境和人的感情,而不是依据绝对标准”[23]361。由此看来,中国人排斥法治,可能与中国文化根深蒂固地注重情境和人情有关。如果现代中国人仍然如此,也会同样地排斥法治。

按照谢遐龄的观点,导致上述中西差异的深层原因之一,是“中国思想缺乏抽象化了的普遍性”,“中国社会未曾出现抽象人格”。体现在哲学上,是中国没有出现过希腊哲学那样“形式、质料的割裂与对立”;体现在宗教上,是中国没有出现过“抽象程度极高的纯形式的神”。[20]21根据费、谢的分析,我们可以说,抽象、普遍的法律,就像上帝的一只手,对每一个独立、平等的个人进行着统治。因此,法治作为一种社会秩序,从哲学上反映了西方人追求抽象普遍性,从宗教上反映了以超人的力量来支配人间。无论是强大的自然法传统还是先验的法的形而上学,无论古希腊罗马的法治制度还是近代以来的西方法治传统,只有从这个角度才能找到其真正秘密。

现在来看上述第二个问题,对于没有法治的文化心理土壤的中国文化来说,法治可以人为地强加上去吗?对于这个问题,费孝通先生早已指出,“法治秩序的建立不能单靠制定若干法律条文和设立若干法庭,重要的还得看人民怎样去应用这些设备。更进一步,在社会结构和思想观念上还得有一番改革。”[22]58而谢遐龄则持悲观的看法,认为也许至少再过500年甚至2000年。[20]16我认为,既然中西方文化的模式不同,各自分别适用于礼治与法治,为何一定要让中国走西方模式的道路呢?

这里我想简单地提一下伯尔曼。伯尔曼特别反对人们把法律理解为一系列规则和法则的总和,他强调在法的历史发展中,“活动重于规则”。所谓“活动重于规则”,内涵之一是人们内心对于法的普遍信仰。他说,

法律必须被信奉,否则就不会运作;这不仅涉及理性和意志,而且涉及感情、直觉和信仰,涉及整个社会的信奉。[24]iii

这段话强调了法律赖以存在并有效运行的文化-心理基础,即法律系统从来都不是某个人凭自身天才的想象或精密的理论构思建立起来的,而是来源于深厚的生活土壤,来源于最普通的人们在日常生活中、在自己的感情世界中、在自身的直觉和想像中认可或追随的信念。这也是我们今日理解西方法治概念不适用于中国的重要原因之一。

伯尔曼批评了狭隘的法律概念,即“仅仅把法律看作通行的规则、程序和技术”,而不能以整体的和历史的眼光看法律,因为现代西方法律体系的形成是多元的历史的产物,其中包括“基督教和犹太教的历史、希腊的历史、罗马的历史、教会的历史、地方的历史、本国的历史和国际的历史,等等”[24]iv。他强调要从欧洲中世纪后期丰富生动、高度复杂的历史源头来理解法律,并引用布莱克斯通的话指出,在英格兰曾经流行过的法律包括“自然法、神法、国际法、英国普通法、地方习惯法、罗马法、教会法、商人法、制定法和衡平法”。[24]iii-iv

最后,我想从文化团体主义的角度来看法治在中国文化中的局限性。礼治和法治的另一重要区别在于,法治只对当前的这事情(指纠纷)负责,而礼治要把当前的这事情(如纠纷)和整个社会秩序的追求、甚至和宇宙的和谐等联系在一起。所以礼治可以满足中国人在心理上的更大的安全需要。欧洲近代的法治是在一个高度分裂的、权力多元化的世界里,维系秩序的有效选择。法代表一种形式原则,对事不对人,所以司法独立是法治的基本前提。然而,在中国则不然。当“天下”出现了巨大分裂、权力高度多元化之后,人们的安全感彻底破坏,重建安全感最有效的途径就是再统一。问题出在中国人不能安于权威的分裂和混乱,而西方人能,这就是文化团体主义的问题。我们知道,法治只是社会秩序的一个方面,在欧洲历史上它曾与分裂以及权力/权威的多元化并存。

四、为何是礼教文明?

两个人有事发生关系,比较圆满的结局是双方事后都感到心安。万一发生纠纷,诉诸法律,则已撕破脸皮,从此不能心安。这就是中国人的法律观:法治的理想境界是无需法律,即“无讼”——人们自觉礼让,秩序自发形成。故孔子曰:“礼乐不兴,则刑罚不中”(《论语·子路》),此即所谓“礼大于法”的由来。“夫礼者,禁于将然之前;而法者,禁于已然之后。”(《大戴礼记·礼察》)礼防于内心,法防于外表;礼诉诸自律,法诉诸他律;礼比法意义更大。

这里涉及如何看待法治的另一项重要内容——个人权利——的问题。按照梁漱溟先生的观点,法治之所以难以完全适应于中国文化,根本原因之一恰在于它以个人权利为核心,这是因为个人权利会导致争斗,而争斗会破坏关系,导致无法合作。早在上世纪30年代,他就指出,中国文化是“伦理本位的”,重视人情人心,故适合于礼制;西洋文化是“个人本位的”,重视个人权利,故适合于法制(用今日术语即“法治”)。如果说法治的特点是以势迫、以力争,那么礼治的特点就是“伦理情谊、人生向上”。中国人“本乎伦理以为秩序”[2]175,难适应以个人权利为核心的法治。

梁漱溟总结认为,西洋文化中有效的社会整合方式就是注重权利、外势和制衡,表现为运用各种强力“相质相剂”,在碰撞中求平衡,在平衡中相制约。[2]388他认为这种社会整合方式体现了西洋人的文化习性:摆脱限制,不断外冲(方按:今天也被称为外在超越);进一步导致社会生活中特重个人权利,在经济生活中特重私人财产,在官僚制度中发明三权分立,在政治制度上借助政党竞争。

这种以相互制衡、彼此竞争为特征的设计,在西洋文化中“本是他固有的精神”,但在中国文化中实行起来却意味着对于人的不信任,后患无穷。[2]251孔子曰:“不逆诈,不亿不信。”(《论语·宪问》)中国人需要在礼让中达成谅解,在谅解中变得和气,在和气中建立情谊,在情谊中找到安宁,这才是做事的正常路数。相反,“走防制牵掣的路,越走越窄,大家都是不好的心理,彼此相持不高,心气越降越低,弊端越来越多,这个完全不是救弊之道!”[2]328用这种方法搞地方自治,等于是让地方自乱。他说:

欧洲人以其各自都往外用力,向前争取的缘故,所以在它制度里面,到处都是一种彼此牵制,彼此抵对,互为监督,互为制裁,相防相范……所谓政治上三权分立,就是这个意思……中国于此尤不适用。用在中国政治中,则惟有使各方面互相捣乱而已。①梁漱溟:《乡村建设理论》,《梁漱溟全集》(第二卷),第251页。他也谈到了以竞选为特征的民主制度在中国社会中应用起来容易走样。以当时的村长选举为例,由于告村长的人很多,于是设立监察委员会。结果发现,有的村里选举村长,选来选去还是原来的人或是他的亲属当村长,甚至是村里最坏的人当村长。等监察委员宣布选举无效时,村民们一哄而散。

另一方面,他还指出了人权作为一种核心价值在中国治理过程中所可能带来的问题,即大家都为自己的权力而斗争,结果不再注意给别人留面子,人家也不给自己留面子,于是双方较上了劲,斗来斗去,什么事也做不成。

如果从个人权利出发,那如何能使他合![2]324

由于受西方影响,有些地方搞乡村自治时,特别强调村民的权利,乡村自治法规充斥着相互检举、罢免的内容。但是如果真的这样做,就会导致人与人反目成仇,“从此你办事我捣乱,我办事你捣乱”,公家的事一事无成。[2]327

所以中国社会的治理,“不能走法的路,就只能走礼的路”,“走的是与西洋恰好相反的路。”[2]383这条礼的路有什么特点呢?就是重视人与人的伦理情谊,从人生向上的角度引导人们。[2]383对于团体组织中人与人之间的矛盾与不和,“总要以情动、以理喻,而必不可以势相胁。”[2]387他说:

我们这种组织的运用,与西洋比较起来,是各走一路。所谓各走一路者,即刚才所说的一条是法的路,一条是礼的路。[2]385

礼仪就是让每个人的生命力出来。[2]386

中国将来的组织构造是礼俗而非法律。[2]277

他明确提出中国要建的新组织就是新礼俗:

所谓建设,不是建设旁的,是建设一个新的社会组织构造;——即建设新的礼俗。为什么?因为我们过去的社会组织构造,是形著于社会礼俗,且不形著于国家法律,中国的一切一切,都是用一种由社会演成的习俗,靠此习俗作为大家所走之路(就是秩序)。……西洋社会秩序的维持靠法律,中国过去社会秩序的维持多靠礼.俗.。.不.但.过.去.如.此.,.将.来.仍.要.如.此.。中国将来的新阶级组织构造仍要靠礼俗形著而成,完全不是靠上面颁行法律。所以新礼俗的开发培养成功,即社会组织构造的开发培养成功。新组织构造、新礼俗,二者是一个东西。[2]276

我曾在有关论著中指出,[25]83-91在中国文化中,当制度没有了礼的精神,就成为机械死板的框框;当社会没有了礼的统治,就变成没有灵魂的机器。今天的人,在西方思想影响下,或者普遍认为只有民主、法治等制度才是决定一个社会是文明、进步还是野蛮、落后的主要标准。但若衡诸中国文化,因为文化的逻辑不同,制度至上、规则主义在中国文化中是行不通的。

礼治思想代表了中国文化需要从伦理道德角度来建设理想社会秩序的重要特点。尽管近代以来人们大量批评儒学的所谓“泛道德主义”,可是如果我们从中国文化的习性出发,即可发现这一批评之片面。不管现代人是否承认,他们在现实生活中还是要从伦理道德的角度来重建秩序,而不能过多地指望法治等制度建设。所谓伦理道德,并不就是今人通常所理解的道德说教,而主要包括社会风气的改造,行为规矩的塑造,社会道德的提升等内容。我们要明白,中国人历来都是相信非正式的制度胜过正式的制度,习俗、传统的力量大于制度、法律的力量,心理上认可的权威大于官方政策的权威。

如果法治代表的是用统一的、一刀切的制度来管理这个社会的话,礼治代表的则是通过习俗、传统和规范的力量来管理。中国人认为制度是死的,而人是活的;凡是不符合人情的制度、法律和规则,随时会被人们根据具体情况变通。所以,礼才是维护社会和人间秩序最重要的纽带,礼比法更能发挥约束中国人行为的作用。“法家不别亲疏,不殊贵贱,一断于法,则亲亲尊尊之恩绝矣。”(司马谈《论六家要旨》)这当然不是说中国人自古以来不重视法律,或中国文化不需要法律。我只是说在中国文化中礼大于法,没有说以礼代法。可以这样说,礼是中华文明成为文明的关键所在。

五、礼教文明亟待重建

李泽厚先生曾指出,中国历史上的礼法交融是建立在梁启超所谓“私德”基础上,与现代法治社会的公法追求相矛盾。他认识到西方的法治观念由于不重人情而有局限性,而中国人的援情入法也有徇情枉法等弊端,所以一方面提出可能需要新一轮礼法交融以补西方法治不足,另一方面也认为完全的礼法之治不符合现代社会超出血缘性联系的变化需要。为此他提出区分社会性道德与宗教性道德,前者即公德,后者即私德,想说明现代社会公德与私德兼需互补的观点。[3]210-215

然而,通过前面的讨论,可以得出这样的结论:在中国文化中,虽然法治(法制)从来都必不可少(无论是过去还是现在),但法治(法制)的作用不能与礼治(礼制)相提并论。李泽厚显然没有从文化习性的角度看待中西方社会制度的不同基础,以及由此决定了法治——礼治在中西文化中的重要性有轻重之别;既然现代中国文化的习性因袭了过去,其有效的制度不能仅仅从人情的利弊来判断。孔子说,“导之以政,齐之以刑,民免而无耻;导之以德,齐之以礼,有耻且格”(《论语·为政》)。这一观点我想仍然适用于今日,它恰当地描述了礼、法在中国文化中不同的功能:法充其量不过是消极的防范措施,不能从根本上解决社会问题;德和礼让人们从内心树立道德感和尊严意识,从而自觉地建立和维护秩序,是更加治本的解决之道。①本文并不否认法治在现代中国的巨大意义。关于法治如何建设,这是另一个重大话题,非本文所能展开(拟日后专题探讨)。这里只想指出,未来中国法治的建设,首先要从法理学做起;而在法理学中,需要明确定位法与礼的关系,自觉地把法作为促进礼的途径,从礼的高度理解法的功能,此其一;其二,要对西方法治的基本概念如个人权利、司法独立等作重新界定,从更高的层次定位法的地位和作用;其三,要认真检讨最近一个多世纪抛弃中国古代法思想传统,盲目应用西方法治观念所带来的一系列现实问题。

多年来,我们在社会制度建设过程中受到一种我称为“性恶论思维”的支配,即相信圣人千载难逢、常人难免有欲,所以只能寄希望于以恶制恶,由此相信制度决定论,特别是以制衡和对抗为特征的司法独立和三权分立。这种法治主张认识不到:在中国文化中,制度建设上升不到礼的高度,就会违背人情、伤害人心,往往堕落为法家式的严刑峻法,收效甚微,甚至适得其反。我可以这样说,严格西方意义上的法治,在中国文化中可能造成社会分裂,权威扫地,什么事都做不成。

在性恶论思维支配下,今天许多中国人都相信,竞争、利益激励和奖惩机制是调动员工积极性、促进单位活力最有效的管理措施。结果,鼓动竞争导致钩心斗角、人心狡诈;利益激励导致唯利是图、风气败坏;奖惩机制导致伤人自尊、寒人良心。因而,作为治理措施,这些做法往往不可能建立好的习惯、规矩和传统。梁漱溟之所以倡导“新礼俗”,正是为了避免这种性恶论的消极后果。可惜许多中国人不自觉地接受了性恶论,用法家的方式管理中国,主观上却认为自己在推行现代法治。儒家从来都主张治理的最大任务在于“得人”,而“得人”的最大关键在于尊重人。性恶论的大忌是不把人当人,把下属当动物来激励,当小人来防范。无怪乎下属们心领神会,纷纷用动物之道来谋私,用小人之心来钻营。

需要明确一点:无论是国家制度,还是学校制度、公司制度、地方制度,只有当他们不是压人、约束人的法则,而是养人、敬重人的规矩时,才是活泼的,才能转化为礼制。强调它们是法则,乃是法家的态度——不遵守就会有惩罚。于是人们狡尽脑汁、争相规避,人心日益狡诈,世风日益败坏。追求成为礼制,才是儒家的态度——遵守是出于自重。于是人们学会自尊、懂得自重,人性得以复苏,人心得以向上。因此,今天的主要任务未必是彻底重建新制度,而是赋予旧制度以新意义,为之输入精神、找回灵魂。

我们今天讲从礼的角度进行制度建设,就是指本着顺人之情、养人之性等激发人心活力的方式来引导社会,塑造规矩,形成传统。这决不是可以靠颁发条文、下达文件等行政手段实现的,而是需要真正从尊重人的角度设计我们的制度,推动我们的工作。以学校为例,今日校园里有先贤纪念、先师纪念、校庆纪念、周年纪念等,与祭礼有关;有学生联欢、师生联欢,有入学典礼、毕业典礼,有演讲比赛、体育比赛,有音乐会、报告会,还有在教室里相遇、在食堂里相遇、在马路上相遇……所有这一切,无不需要靠礼来维持,体现礼的精神。然而,今天我们的大学之所以失去了灵魂,是因为没有真正把人当人看待,没有真正调动每一个人追逐生命价值和意义的积极性,没有找到让人全面发展的道路,所以也只有能靠一个又一个政策、一道又一道命令来控制,这才是礼失落的体现。

“隆礼尊贤而王,重法爱民而霸,好利多诈而危,权谋倾覆幽险而亡。”(《荀子·强国》)必须彻底改变一种思路,即靠法律、制度和政策来治国,这是西方法治的影响,在中国只能流变成压抑人性、摧残活力的法家式管理。我们要实现一种转变:从主要依靠法律、政策、制度治理,转变主要依靠礼俗、礼制和礼乐治理(当然不是不要前者)。必须从根本上反思我们的政治制度、社会制度、单位制度等。它们究竟是制度,还是礼制?当一套体制把人当作追求利益的动物,处处防范,时时警戒,它就体现了法家的特征。这时人们相互争抢、毫无退让,而整个体制也成了失去了精神的机器、丧失灵魂的躯壳。反之,如果一套体制把人当作高贵的生命,处处引导,时时激励,它就体现了礼制的特征。这时人们相互尊敬、彼此礼让,感受到集体的神圣与和职业的自豪,这就是礼治。

[1]沈文倬. 略论礼典的实行和《仪礼》书本的撰作[M]//宗周礼乐文明考论:增补本. 杭州:浙江大学出版社,2006.

[2]梁漱溟. 乡村建设理论[M]//梁漱溟全集:第2卷. 济南:山东人民出版社,2005.

[3]李泽厚. 己卯五说[M]. 北京:三联书店,2003.

[4]斐迪南·滕尼斯. 共同体与社会——纯粹社会学的基本概念[M]. 林荣远,译. 北京:商务印书馆,1999.

[5]R. M. 昂格尔(R. M. Unger). 现代社会中的法律秩序[M]. 吴玉章,周汉华,译. 南京:译林出版社,2001.

[6]Douglass C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance (Political Economy of Institutions and Decisions) [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

[7]Mary Douglas. Natural Symbols: Explorations in Cosmology, with a new introduction[M]. London: Routlege, 1970/1996.

[8]芬格莱特. 孔子:即圣而凡[M]. 彭国翔,张华,译. 南京:江苏人民出版社,2002.

[9]A. S. Cua. Reflections on the structure of Confucian ethics[J]. Philosophy East & West, 1971, 21(2).

[10A.S. Cua. Li and moral justification: a study in the Li Chi, [J]. Philosophy East & West, 1983, 33(3).

[11]A. S. Cua. Dimesnions of li (propriety): reflections on an aspect of Hsin Tzu’s ethics[J]. Philosophy East & West, 1979, 29(4).

[12]Robert C. Neville. Boston Confucianism: Portable Tradition in Late-Modern World[M]. Albany: State University of New York Press, 2000.

[13]Hahm Chaibong. Confucian rituals and the technology of the self: a Foucaultian interpretation[J]. Philosophy East and West, 2001, 51(3).

[14]John Clammer. Difference and Modernity: Social Theory and Contemporary Japanese Society[M]. London and New York: Kegan Paul International, 1995.

[15]孟德斯鸠. 论法的精神:上册[M]. 张雁深,译. 北京:商务印书馆,1961.

[16][英]M. J. C.维尔. 宪政与分权[M]. 苏力,译. 北京:生活·读书·新知三联书店,1997.

[17]哈耶克. 法律、立法与自由:第1卷[M]. 邓正来,张守东,李静冰,译. 北京:中国大百科全书出版社,2000.

[18]康德. 法的形而上学原理——权利的科学[M]. 沈叔平,译. 北京:商务印书馆,1991.

[19][德]何意志. 法律的东方经验——中国法律文化导论[M]. 李中华,译. 北京:北京大学出版社,2010.

[20]谢遐龄. 中国之为中国:正统与异端之辩[M]. 上海:世纪出版集团、上海人民出版社,2012.

[21]方朝晖. 文明的毁灭与新生[M]. 北京:中国人民大学出版社,2011.

[22]费孝通. 乡土中国[M]. 北京:北京大学出版社,1998.

[23]Francis L. K. Hsu, Americans and Chinese: Reflections on two Cultures and their People, Garden City[M]. New York: Doubleday Natural History Press, 1953/1970.

[24][美]哈罗德·J·伯尔曼. 法律与革命——西方法律传统的形成[M]. 贺卫方,等译. 北京:中国大百科全书出版社,1993.

[25]方朝晖. 中国文化的模式与儒学:以礼为例[J]. 复旦学报:社会科学版,2010(1).

(责任编辑:苏红霞 校对:李俊丹)

The Rule of Rite and Law: a Basic Research of the System in China and the West

FANG Zhao-hui

(School of Humanities, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

For more than a century, because of learning from the west, the Chinese abandon ethics, blindly worshipping the rule of law, all has resorted to system, policy and law, blindly pinning hope on competition, interests, rewards and punishments. As a result, defense against people and the irrespective of people becomes a reality system and the main characteristics of the management mode. This governance idea ignores Chinese psychological needs and spiritual demands, which lead to cunning, corruption and moral decay. It is necessary to reconsider the whole system of Chinese culture. For thousands of years, Chinese rituals as the basic system of construction lie in the people’s trust and respect. The respecting and trusting the talent, simplifying customs, understanding the ethical order, which leads a person to experience warmness, recover the human nature to establish the standard of behavior, shape the collective fashion and cast the traditional trends. So the ritual is the main standard to measure progress and backwardness of civilization in China. Without ritual, Chinese society will be like a machine without soul .We must thoroughly change the kind of thought----the neglect of human feelings and the will of the people, completely relying on the law and system to rule the country, which is the influence of Western law. In China the legalist trend flows into the suppression of human nature, destruction of vitality. Today, it is necessary to rediscover the ritual as the problem of social system of China,only by this way the Chinese civilization can be realized.

the ritual;the rule of law;the Chinese civilization

B222.6

A

1673-2030(2015)01-0048-12

2014-06-05

方朝晖(1965—),男,安徽枞阳人,哲学博士,清华大学人文学院教授,博士生导师。