短缩的二行为犯“目的”的体系归属及其共犯问题探究

王兵兵

摘 要:

在我国刑法中实质的故意概念之下,短缩的二行为犯中的“目的”无法纳入到故意之中,是和故意并列的主观要素。短缩的二行为犯中的“目的”应例外地被承认为主观的违法要素。短缩的二行为犯的共犯问题应依据客观违法论“违法是客观连带的,责任是主观个别的”的基本立场加以解决。

关键词:短缩的二行为犯;目的;主观的违法要素;共犯

中图分类号:D917.7 文献标志码: A 文章编号:16720539(2015)06002306

一、问题的提出

在各国的刑法条文中,都规定有目的犯。所谓目的犯,是指刑法规定只有具备一定的目的才能成立犯罪的犯罪类型。特定的目的,不是指直接故意的意志因素,而是故意的认识因素与意志因素之外的,对某种结果、利益、状态、行为等的内在意向;它是比直接故意的抑制因素更为复杂、深远的心理态度;其内容也不一定是观念上的危害结果[1]。

在目的犯中,如果从行为与目的的关系角度去考察,则可以将目的犯分为两种情形:第一种类型是行为人在实施了符合构成要件的行为就可以(但非必然)实现的目的。例如我国刑法第192条规定的集资诈骗罪,明文规定要求“以非法占有为目的”,只要行为人实施了本罪的构成要件,就可以实现非法集资的目的。此类目的犯,德国学界称之为断绝的结果犯。第二种类型是实施了符合构成要件的行为后,还需要行为人或者第三人实施其他行为才能实现的目的。典型的罪名如我国刑法第152条规定的走私淫秽物品牟利罪,行为人单纯实施了走私行为,还不能直接实现牟利的目的,只有在走私完成后实施其他行为才能实现牟利目的。此类目的犯,德国学界称之为短缩的二行为犯。在日本,刑法学界一般称前者为直接目的犯,称后者为间接目的犯[2]。

短缩的二行为犯具有自身独有的特征,实质上其本身应有两个行为,即实行行为和目的行为,但是刑法出于刑事政策提前预防的考虑,将两个行为缩短为一个行为(实行行为),第二个行为(目的行为)只须存在于行为人的意识中即可[3]。具体来说,只要行为人以实施第二个行为为目的实施了第一个行为,犯罪便既遂;反之,如果行为人实施了第一个行为,但是内心并没有实施第二个行为的目的,便不构成犯罪或者只构成其他犯罪[4]。

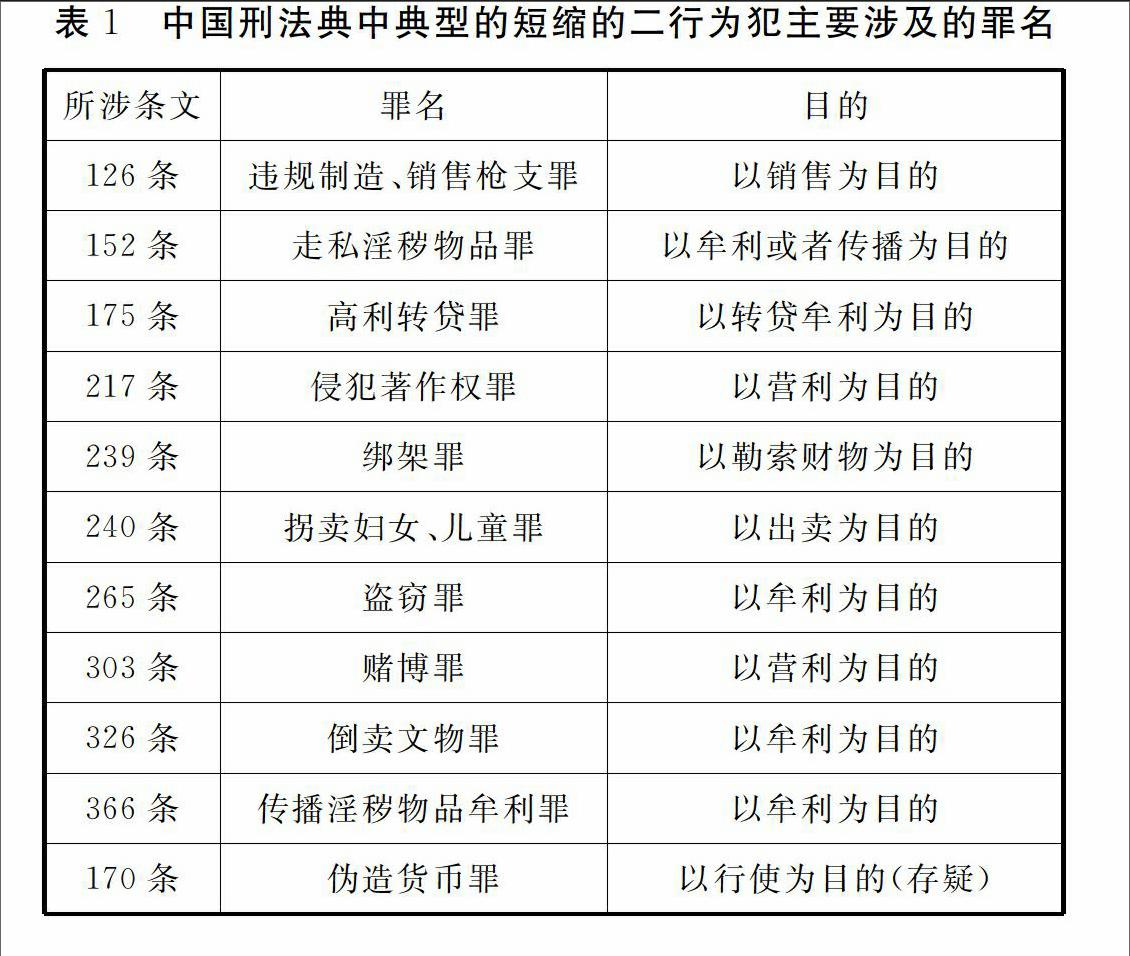

在现行中国刑法典之中,典型的短缩的二行为犯主要涉及以下罪名(见表1)[5]:

正是由于短缩的二行为犯自身独具的构成特点,所以其目的的归属便是必须要首先解决的问题,况且再与共同犯罪这一“黑暗之章”“勾结”在一起,更是大大提升了判定难度,给实务部门造成极大的困扰。但是我国学界对这一问题的研究成果尚不太多,因此笔者谨以此文为砖,以期引学界同仁之玉。

表1 中国刑法典中典型的短缩的二行为犯主要涉及的罪名

所涉条文罪名目的

126条违规制造、销售枪支罪以销售为目的

152条走私淫秽物品罪以牟利或者传播为目的

175条高利转贷罪以转贷牟利为目的

217条侵犯著作权罪以营利为目的

239条绑架罪以勒索财物为目的

240条拐卖妇女、儿童罪以出卖为目的

265条盗窃罪以牟利为目的

303条赌博罪以营利为目的

326条倒卖文物罪以牟利为目的

366条传播淫秽物品牟利罪以牟利为目的

170条伪造货币罪以行使为目的(存疑)

二、“目的”的归属:主观违法要素抑或责任要素?

从德国、日本以及我国台湾地区的刑法理论来看,为了维系古典的“违法是客观的,责任是主观的”这一近代刑法学原则,应排除主观的违法要素的观念似乎占据了上风,但是这并不意味着理论的硝烟已经不再,对于这个问题的争论依旧激烈。由于犯罪的两大支柱在于违法和责任,因此目的犯中的目的的定位,是为违法性提供基础,抑或是为责任提供基础,二者必择其一。

在域外,对于目的这种主观要素的归属,主要存在三种不同的学说:一是全面肯定说。在全面肯定说看来,不仅承认目的犯中的目的、倾向犯中的内心倾向、表现犯中的内心经过这些特殊的主观要素为主观违法要素,甚至连故意过失等一般主观要素都要被认为是主观违法要素。如大谷实教授指出:“故意、过失对行为的危险性以及有无违反社会伦理规范的行为及其程度都有一定影响,因此,也和行为的违法性相关,从这一意义上讲,故意、过失作为主观的违法要素,也应当是违法要素。”[6]支持这一观点的还有团藤重光、大塚仁、福田平、西原春夫、野村稔等学者。二是全面否定说。全面否定说基于彻底结果无价值论的立场,反对将主观要素侵入到客观的违法性领域,可以说,这是维系古典犯罪论“违法是客观的、责任是主观的”立场的坚定学说。支持这一观点的学者主要有齐默尔、泷川幸辰、中山研一、内藤谦、浅田和茂、前田雅英、曾根威彦等学者。三是原则否定说(部分肯定说)。这种观点认为,故意和过失作为一般的主观要素不能承认为主观的违法要素,但是特殊的主观要素可以作为主观的违法要素。日本学者中如佐伯千仞、平野龙一、中义胜、山口厚、日高义博等持此说。但是该学说内部也有学者主张只承认目的犯中的目的作为主观违法要素,不应将倾向犯中的内心情绪和表现犯中的内心经过作为主观违法要素。

国内学者大体上也根据各自立场不同分属于上述三派之中,如张明楷教授和黎宏教授基于结果无价值论立场主张全面否定说(1)。周光权教授基于行为无价值二元论立场主张全面肯定说[7]。刘艳红教授、周啸天博士和付立庆博士则是原则否定说(部分肯定说)的支持者(2)。

以笔者浅见,单纯从目的的角度出发,应该区分考察,断绝的结果犯和短缩的二行为犯虽然同为目的犯的两个亚类型,但是两者之间的目的未必是同质的。笔者主张部分肯定说,认为故意、过失等一般主观要素不能纳入到主观的违法性要素之中,亦不承认倾向犯中的内心倾向、表现犯中的内心经过等特殊的主观要素(鉴于篇幅有限,笔者不可能详加论证,只能另撰文探讨),而且目的犯中的目的也不能一概划入主观的违法性要素之中,应该只将短缩的二行为犯中的目的例外地承认为主观的违法性要素。endprint

其一,短缩的二行为犯的目的并不能置于故意的概念之下。在我国的刑法理论中,故意是一个十分实质的概念,我国刑法第14条规定:“明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。”这一规定显示出故意要求行为人明知自己的行为的内容与行为所具有的社会危险性。质言之,我国刑法语境中的故意,并不是只要行为人认识到自己所实施的行为的内容就构成故意,而是还要其明知自己实施的行为的社会意义与结果的危害性质。“概言之,成立故意要求行为人认识到法益侵犯性。也可以说,故意的成立要求行为人认识到实质的违法性。”[1]238因此在断绝的结果犯中的目的,完全可以认为是对客观危险的主观认识,继而将其完全置于故意概念之下。例如我国刑法第196条第2款规定有信用卡诈骗罪,要求“以非法占有为目的”,这属于较为典型的断绝的结果犯,信用卡诈骗行为原本就可以对金融秩序和他人的公私财产产生侵害的危险,刑法条文中规定的非法占有目的也完全可以认为是对信用卡诈骗行为所造成的客观危险的主观认识,由此可见,断绝的结果犯中的目的完全属于我国刑法概念中的实质的故意,因而完全没有必要承认其目的的独立性,将其作为责任要素并无不妥且是当然结论。但是短缩的二行为犯中的目的与之不同。短缩的二行为犯中的目的并不是符合构成要件的实行行为本身的目的,而是第二个行为,即目的行为的目的,因而其本身的特质就使得其与实行行为的故意是不同质的,不能将其置于故意的概念之下,亦即不能将其视为责任要素。

其二,短缩的二行为犯中的目的属于主观的超过要素,并不需要与其相对应的客观要素,因而将其作为主观的违法性要素更为合适。在短缩的二行为犯中,特定的目的是其构成要件要素,并且是构成短缩的二行为犯的充足条件。如果行为人并未有特定的目的,即便客观上实施了第一个行为,也不构成犯罪或者构成其他犯罪。一般而言,目的犯中的目的具备两方面的机能,即区分罪与非罪的机能和区分此罪与彼罪的机能。前者例如刑法第152条规定的走私淫秽物品罪,刑法规定必须具有以牟利或者传播为目的,没有此种目的便不能构成本罪。后者如刑法第363条规定的传播淫秽物品牟利罪,要求成立该罪必须具有牟利的目的,否则不能成立本罪,而仅仅成立刑法第364条的传播淫秽物品罪。违法性要素就是为行为的法益侵害性提供判断基础的要素,如果短缩的二行为犯中的目的是违法性要素,那么就必须能增加行为的法益侵害性。那么作为主观的超过要素的目的是否仅仅是责任要素呢?笔者对此做否定回答。以拐卖妇女罪为例,依照我国刑法第240条的规定,所谓拐卖妇女,是指以出卖为目的,有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女的行为之一的。换句话说,如果没有出卖的目的,单纯接送妇女的行为根本没有侵害到本罪的法益,缺乏可罚性,因而不能构成犯罪。又如我国刑法第239条规定有绑架罪,要求行为人应有勒索财物的目的或者其他不正当要求,如果缺乏此种目的,则不能构成绑架罪,只能构成较轻的非法拘禁罪。可见短缩的二行为犯中的目的完全可以为法益侵害的增高提供判断基准,因而将其视为主观的违法要素完全合适。

其三,短缩的二行为犯中的目的在另外一种解释路径中完全可以解释为身份,将其作为违法性身份的一种。关于共犯与身份,德国、日本及我国台湾地区都有着明文规定。如德国民法典第28条第1款规定:“正犯的刑罚取决于特定的个人特征的,如共犯缺少此等特征,依第49条第1款减轻处罚。”第2款规定:“法定刑因行为人的特定的个人特征而加重、减轻或排除的,其规定只适用于具有此等特征的行为人。”日本刑法典第65条第1款规定:“对于因犯罪人身份而构成的犯罪行为进行加功的人,虽不具有这种身份的,也是共犯。”第2款规定:“因身份而特别加重或者减轻处罚时,对于没有这种身份的人,判处通常的刑罚。”我国台湾地区“刑法典”第31条第1款规定:“因身份或其他特定关系成立之罪,其共同实行、教唆或者帮助者,虽无特定关系,仍以正犯或共犯论。但得减轻其刑。”第2款规定:“因身份或其他特定关系致刑有重轻或免除者,其无特定关系之人,科以通常之刑。”通过对比不难发现,域外立法基本上将身份分为违法身份和责任身份,违法身份可以连带,责任身份不能连带。但是在上述国家和地区,对于目的能否作为身份的一种存在很大争议,不过按照通说的观点,似乎很难将目的归入身份之中。但是我国并不存在这样的难题,因为我国刑法典并未就共犯与身份作出明文规定,这恰恰给解释论留下了充足的空间。在解释论上完全可以将目的作为身份的一种,置于违法身份之中,作为违法身份的一个子类型。这样就可以通过客观的违法论将身份和目的贯通。

三、短缩的二行为犯的共犯形态

共同犯罪被公认为是刑法学领域的“令人绝望的黑暗之章”,不管何种理论或者立场,只要在共同犯罪中难以起到相应作用,其意义便大打折扣,因而从另外一个角度说,共同犯罪这一“黑暗之章”也成了检验理论实用性的试金石。在我国当下,对目的犯,尤其是短缩的二行为犯这一特殊犯罪形态还缺乏系统的研究境况下,如果再与共同犯罪“竞合”在一起,那对理论界和实务部门都是一个不小的考验。因而如何为这一问题提出理论指导本身便成了摆在刑法学界面前的一道难题。

由于介入了目的这一主观违法性要素,短缩的二行为犯的共犯形态主要有以下几种:一是各个行为人都具有短缩的二行为犯的特定目的,且共同实施了犯罪行为。二是一方行为人具有短缩的二行为犯的特定目的,另一方行为人没有此特定目的且也不知道对方有此特定目的。三是一方行为人具有短缩的二行为犯的特定目的,另一方行为人没有此特定目的但是知道对方有此特定目的。四是先行为人基于实施第二个行为的目的实施了符合构成要件的实行行为,之后后行为人基于特定目的加入到目的行为之中,这涉及到承继共犯的问题。

对于第一种情况,不管是根据行为共同说还是部分犯罪共同说,甚至基于完全犯罪共同说,都会认定为这种情况行为人构成共同犯罪,按照短缩的二行为犯认定罪名。对于此种情况笔者不再过多讨论,而主要对后三种情形进行分析论证。endprint

(一)一方行为人具有短缩的二行为犯的特定目的,另一方行为人没有此特定目的并且也不知道对方有此特定目的的情形

这里涉及间接正犯的问题。所谓间接正犯,即指利用不具有犯罪主体资格的人或者不发生共犯关系的第三人来实行犯罪[8]。间接正犯的类型主要有强制被害人或者第三者的情形、利用无责任能力者的情形、利用不知情者的情形、利用他人错误的情形、利用他人的过失的情形、利用他人的合法行为的情形、利用有故意的工具的情形[9]。利用有故意的工具包括两种情形,一是指一方行为人缺乏身份犯中的身份要素;另一种情形是指一方行为人缺乏目的犯中的目的要素。根据“违法是客观连带的、责任是主观个别的”这一客观违法性论的基本立场,目的如果属于违法要素,则可以起连带作用,亦即即便另一方行为人并无此特定目的,但是只要认识到对方有此目的,也能构成短缩的二行为犯中的共犯。

由于短缩的二行为犯中的目的行为既可以是单独的犯罪行为,也可以是无罪行为,因此这种情况需要分类讨论:

当目的行为属于单独的犯罪行为时,缺乏特定目的的行为人只成立目的行为犯罪,而不能成立短缩的二行为犯的犯罪,缺乏特定目的的行为人与有特定目的的行为人之间在目的行为的限度内成立共同犯罪。例如我国刑法第249条规定有绑架罪,要求有勒索财物的目的。设甲以勒索财物的目的想绑架仇人李某,但恐凭一人之力难以成功,便欺骗乙说李某欠其三万元钱赖账不还,二人商量将其控制并索取“债务”,后乙将李某骗到宾馆,二人合力将李某控制,甲单独向李某家属索要赎金十万元。在此案中,甲本身具有短缩的二行为犯中的特定目的,但是乙明显缺乏此目的并且也不知甲具有该目的,此时让乙承担短缩的二行为犯的责任是对其的不公平,但是乙的行为却不缺乏非法拘禁罪的行为和故意,因此可以评价为非法拘禁罪。甲由于主观上具有勒索财物的目的,也有绑架的行为,因此其完全可以构成绑架罪,且与乙在非法拘禁罪的范围内成立共同犯罪。

当目的行为不构成任何犯罪时,此时不可能成立共同犯罪,有特定目的行为人单独构成短缩的二行为犯的间接正犯。如我国刑法第126条规定有违规制造枪支罪,此罪要求必须具备销售的目的。设依法被指定的枪支制造企业经过集体研究实施违规制造枪支罪,由负责人甲私下编排假号,交由企业职工乙、丙等人制造。由于乙丙等人并不知道企业具有非法销售的目的,更不可能知道所制造的枪支的编号是假的,因而乙丙等人不可能构成任何犯罪,但是甲依然可以作为短缩的二行为犯的间接正犯处理[10]。

(二)一方行为人具有短缩的二行为犯中的特定目的,但另外的行为人并无此目的同时又对对方的特定目的有认识的情形

在我国当今的理论界,对此种情形如何处理存在两种截然不同的观点:一种观点认为当然成立短缩的二行为犯的共同犯罪。因为,如果行为的一方知道对方的特定目的还与其共同实施犯罪行为,就意味着在主客观方面都趋于一致,其犯罪性质已经转化,可以作为共同犯罪处理(3)。另外一种观点认为,知晓对方有特定目的并不代表自己有特定目的,因此对于此种情形不能作为共同犯罪处理[11]。另外,虽然构成共同犯罪,但是否构成短缩的二行为犯的共犯,依旧存在争论:一种观点认为应该按照主犯的犯罪性质确定罪名,如果主犯具有目的犯的目的,则从犯也按短缩的二行为犯处理;若主犯并无目的犯中的目的,则从犯即使有也不能构成短缩的二行为犯[12]。还有另外一种观点认为,不管主犯从犯,只要明知对方有特定目的,即按照目的犯定罪处罚(4)。

这里涉及到的是客观违法论与主观违法论的问题。客观违法论将法律理解为客观的评价规范,不管行为人的主观内心为何,只要客观上违反法律,就具有违法性。而主观违法论则认为,法规范是对行为人的命令规范,行为人的主观方面以及有无责任能力对违法性具有决定性作用[13]。如今客观违法论成为通说,在共同犯罪中,客观违法论的立场便是“违法是客观连带的,责任是主观个别的”。

依笔者浅见,此种情形应该作为共同犯罪处理,因为如前文所述,短缩的二行为犯中的特定目的是主观的违法性要素,基于客观违法论“违法是客观连带的,责任是主观个别的”的立场,既然认识到了对方有特定目的,就可以基于违法连带的原理当然成立目的犯的共犯。反对说的观点无疑是把目的作为责任要素来对待,实为不妥。而且此种情形也可以类比身份犯的共犯的处罚来解决。如我国刑法规定有受贿罪,受贿罪作为典型的身份犯,其犯罪主体必须具有国家工作人员的身份才能构成,但是非身份者加功于身份者,如教唆或者帮助,都可以构成受贿罪的共犯。究其原理,还是因为受贿罪所要求的特定身份是违法身份而非责任身份,而违法身份又是可以连带的,因此非身份者加功于身份者当然可以构成身份犯的共犯,这是客观的违法性论的当然结论。因此前文所述的短缩的二行为犯中的行为属于主观的违法要素,当然也如违法身份一般可以连带,因此只要认识到对方具有特定目的,还继续与之共同实施犯罪行为,当然要负短缩的二行为犯的共同犯罪的责任。肯定论中的主犯决定论有着不可弥补的缺陷,即主犯从犯的分类是作用分类法,应该是在定罪之后的量刑阶段考虑的情形,以量刑反制定罪,则于理不合。另外,如果两人均为主犯,则以何者所触罪名定罪?该观点明显捉襟见肘,因而被历史淘汰也是很自然的事情。

(三)短缩的二行为犯与承继共犯的“竞合”情形

所谓承继共犯,是指先行为人实施部分实行行为后,后行为人参与进来,与先行为人基于合意共同完成(共同实行或一方实行)余下的实行行为的情形[14]。短缩的二行为犯的行为构造具有其自身的特殊性,其实质是立法者将原本属于两个行为的犯罪缩短为一个行为,但是要求行为人在实施符合构成要件的实行行为时必须具有第二个行为的目的。这就使得短缩的二行为犯与承继共犯很容易“竞合”在一起。

根据笔者前文所列的我国刑法中的典型的短缩的二行为犯类型,可以清晰地看出,基本上可以分为两类:一种是目的行为可以构成新罪;另一种是目的行为可以涵括在实行行为的评价之中。笔者将就这两种不同情形分类讨论:endprint

1.目的行为可以构成新罪的情形

这类短缩的二行为犯又可以分为两种亚类型:一种是目的行为虽然是新犯罪,但是和实行行为并列属于选择性罪名或者概括性罪名。这种情形如第126条规定的违规制造、销售枪支罪,虽然作为目的的销售行为可以构成犯罪,但是它是和违规制造枪支罪是并列的选择性罪名。因而对于这种犯罪的承继共犯,只是在目的行为的限度内成立共犯,但是先行为者依然成立违规制造、销售枪支罪。如果是概括性罪名的,当然就概括性罪名成立共犯。第二种就是典型的数罪。这种情形如走私淫秽物品牟利罪,先行为人基于牟利的目的走私淫秽物品,后行为人基于牟利的目的与先行为人共同贩卖,此时后行为人与先行为人在贩卖淫秽物品牟利罪的限度内成立共同犯罪。先行为人构成走私淫秽物品牟利罪与贩卖淫秽物品牟利罪数罪并罚。当然,如果后行为人与先行为人早有共谋,由先行为人进行走私的,后行为人与先行为人就两罪均成立共同犯罪。

2.目的行为可以涵括于实行行为的评价之中的情形

典型的如绑架罪。绑架罪的实行行为是绑架他人,但是必须有勒索财物或者其他不正当要求的目的。目的行为是敲诈勒索罪,但是不另外做评价。此种情形,争议较大。有学者认为,认识到先行为人已将他人绑架,加入到犯罪之中、向人质家属索要赎金的行为也应该作为承继共犯被评价为绑架罪[10]156。然而笔者对此种观点不敢苟同。在现如今的德国、日本、韩国以及我国台湾地区的刑法理论中,关于共同犯罪的处罚根据,因果共犯论是主流学说。因果共犯论认为之所以处罚共犯,是因为共犯共同引起了正犯所实现的结果或者引起了法益侵害,正犯与共犯只是量的差异(5)。质言之,共犯只有对正犯的行为施加因果力才能让其对行为负责,在短缩的二行为犯场合,也并不例外。依据前述,短缩的二行为犯的构造其实是立法者将原本不同的行为(先行为和后行为)缩短为一个实行行为而已,目的行为不要求实施,在实施完先行为即实行行为犯罪便既遂。但是这与承继共犯的成立时间点不相吻合。在承继共犯场合,成立的时间为实行行为已经开始着手实行,但是尚未既遂。换句话说,在既遂后根本不可能成立承继共犯。以绑架罪为例,先行为人实行了绑架行为并将被害人置于其控制之下,这时绑架行为已经宣告既遂,此时后行为人加入根本不可能对先行为产生因果力,后行为人实施的向人质家属索要赎金的行为已经不属于绑架罪的实行行为,只是目的的实现行为而已。因而后行为人不可能成立绑架罪,而只应承担敲诈勒索罪的刑事责任。

注释:

(1)参见张明楷:《行为无价值论与结果无价值论》,北京大学出版社2012年版,前言第3页;黎宏:《刑法总论问题思考》,中国人民大学出版社2007年版,第32-33页。

(2)参见刘艳红:《主观要素在阶层犯罪论体系的位阶》,载《法学》2014年第2期,第55页以下;周啸天:《目的犯共犯教义学原理的再建构》,载《清华法学》2014年第3期,第110页以下;付立庆:《主观违法要素理论——以目的犯为中心的展开》,中国人民大学出版社2008年版,第166页以下。

(3)参见曾宪信等:《犯罪构成论》,武汉大学出版社1988年版,第161-162页。相同观点参见张明楷:《论短缩的二行为犯》,载《中国法学》2004年第3期,第154页。

(4)参见刘明祥:《论目的犯》,载《河北法学》1994年第1期,第13页;桂亚胜:《目的犯的目的与犯罪形态》,载《法学》2006年第8期,第64页;李希慧、王彦:《目的犯的犯罪形态研究》,载《现代法学》2000年第6期,第24页。

(5)参见[日]高桥则夫:《规范论和刑法解释论》,戴波、李世阳译,中国人民大学出版社2011年版,第147页;陈家林:《外国刑法通论》,中国人民公安大学出版社2009年版,第499页。

参考文献:

[1]张明楷.刑法学[M].第4版.北京:法律出版社,2011:274-275.

[2][日]大塚仁.刑法概说(总论)[M].第三版.冯军,译.北京:中国人民大学出版社,2003:124.

[3]欧阳本祺.目的犯研究[M].北京:中国人民公安大学出版社,2004:143.

[4]戴有举.短缩的二行为犯的犯罪形态初探[C]//安徽大学法律评论.2013年第1辑.合肥:安徽大学出版社,2013:188.

[5]周啸天.目的犯共犯教义学原理的再建构[J].清华法学,2014,(3):107.

[6][日]大谷实.刑法讲义总论[M].新版第2版.黎宏,译.北京:中国人民大学出版社,2008:119.

[7]周光权.违法性判断的基准与行为无价值论[J].中国社会科学,2008,(4):123.

[8]黄明儒.刑法总则典型疑难问题适用与指导[M].北京:中国法制出版社,2011:387.

[9][日]西田典之.日本刑法总论[M].第2版.刘明祥,王昭武,译.北京:中国人民大学出版社,2013:295-298.

[10]张明楷.论短缩的二行为犯[J].中国法学,2004,(3):155.

[11]刘红艳.短缩的二行为犯犯罪形态研究[J].中国刑事法杂志,2012,(11):27.

[12]林文肯,茅彭年.共同犯罪理论与司法实践[M].北京:中国政法大学出版社,1987:25-28.

[13]张明楷.刑法的基本立场[M].北京:中国法制出版社,2002:160.

[14]陈洪兵.共犯论思考[M].北京:人民法院出版社,2009:152.

The Research on the System Ascription of the “Aim” in the Incompletely

Twoconduct Crime And Its Joint Crime Problem

WANG Bingbing

(Nanjing Normal University,Nanjing Jiangsu 210046,China)

Abstract:Under the conception of the virtual intetion in the criminal law,the aim in the incompletely twoconduct crime cant be included in the intetion and it is a subjective element which is parallel with intetion.The aim in the incompletely twoconduct crime should be admitted as a subjective illigality element.Its joint crime problem should be solved by the basic position of the theory of objective illegality.

Key words: incompletely twoconduct crime;aim;subjective illegality element;joint crime

编辑:黄航endprint