城市防火空间设计研究

钱凯

(广东省建筑设计研究院 广东 广州 510010)

城市防火空间设计研究

钱凯

(广东省建筑设计研究院广东广州510010)

我国城市避难场所建设远远落后发达国家,进行城市总体规划时应同步规划防灾避难空间,同时可利用公园、广场和各级体育场馆作为避难场所使用,按避难场所使用要求进行设计、建设,并在城市防灾管理部门进行备案,由相关部门管理,维护,定期检查,保证灾时能立即投入使用。

避难场所;应急避难体系;公共绿地防灾结合;体育中心避难场所

我国城市规模日益增大,发展日益完善,人民生活水平不断提高。但是也面临着许多人为和自然灾害威胁,给城市发展带来了巨大挑战。由于长期以来对城市防灾工程的重视程度不够,我国城市的整体防灾减灾建设一直远远滞后于城市发展,城市防灾功能的欠缺又制约着城市进一步的发展。加强防御、控制城市灾害、增强城市综合减灾抗灾能力,使城市能有序的发展,已是目前政府日常工作的重点和难点。本文对比研究了国内外城市防灾避难场所的现状,对我国城市避难场所的建设提出建议。

1 国内外研究现状

1.1日本避难场所建设

日本四面临海,国土位于环太平洋地震带上。由于所处的地理位置及其自然条件的特殊性的影响,多发地震、台风、暴雨、火山等自然灾害。日本从江户时代就在城市的建筑物后退,留出建筑周围的空地用作为在防火隔离带,遇火时的起到临时避难场所的作用。1923年,日本关东地区发生7.9级强烈地震,东京、横滨城市绿地对阻止火势蔓延起到了积极的作用。而后大约70%的东京市民都把公园等公共场所作为避难处。1995年1月17日,日本发生地震强度里氏7.2级的阪神大地震,城市公园和学校起到了作为生命保障线发挥了重大作用。

日本及其重视防灾建设,将城市中按照人口密度均匀分布的城市公园绿地、中小学、幼儿园、老年人福利所、公共文化体育设施等能容纳较多人的场所规划为避难空间使用,形成了完整的城市应急避难体系。位于近畿地区中部的明石市,人口不到30万人,面积仅50km2,却建有42个应急避难所和10个防灾公园。

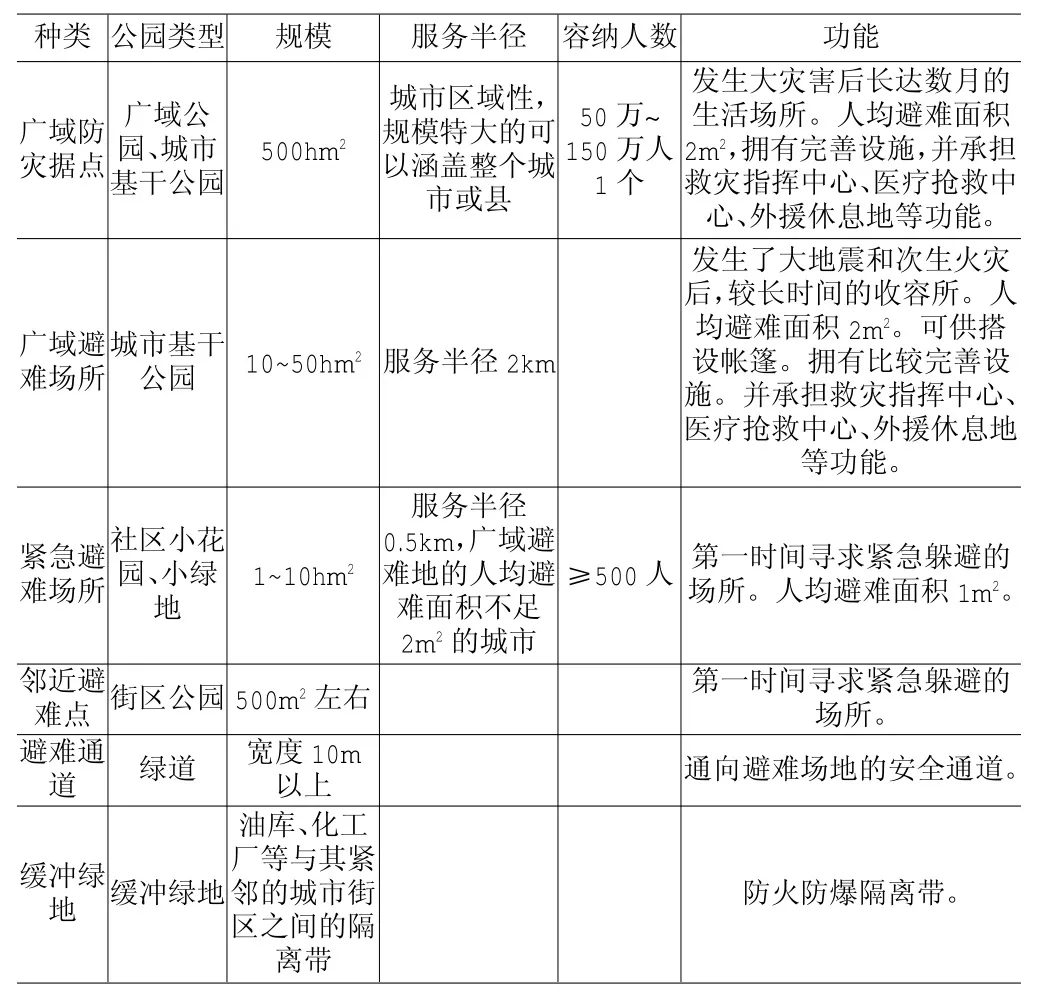

日本的建设省于1998年制定了《防灾公园计划和设计指导方针》,就防灾公园的定义、功能、设置标准及有关设施等作了详细规定。将防灾公园分为六类如表1。

日本全国的公立学校避难所被指定为避难场所的有33,670所,占全部避难场所总数的60.9%左右。日本的公立中小学多采用最高抗震标准标准设计,均采用钢筋混凝土现浇框架结构。在阪神大地震中,公立中小学曾经在长达3个月的时间里,为地震的几十万难民提供了安身之地。20世纪90年代开始,日本政府全面检查全国各中小学是否符合文部省的最新抗震要求,实施了“校舍补强计划”:用一个由建筑物强度刚度、建筑物形状、建筑物年代影响的参数——构造抗震指标(IS值),对1981年之前建成的建筑进行抗震性能评估,学校建筑要求至IS≥0.7。对于IS值在0.3~0.7之间的学校,要进行抗震补强并对中小学进行加固。作为避难场所的学校,校内设有相应的物资库房、预留上下水接口,并在建筑物外围设置明显的标志。

表1 日本城市防灾公园分类一览表

1996年阪神大地震之后兵库县在其交通最便利的三木市,将三木体育公园设立为县级广域防灾中心。这是日本首个广域防灾据点,可以容纳城市大规模灾害的大型救援队,可以接纳和运送全国及世界范围的救援物资和大型器械,是开展灾后救援复兴活动的后方基地。三木防灾公园包括东部体育场馆区和西部的自然休闲区。体育场馆和辅助场馆主要用于储备仓库,堆放、分类和临时保管物资;棒球场除以上功能外还兼具直升机停机坪功能。体育场馆外部广场和自然休闲区主要用于人员避难。

1.2美国避难场所建设

1871年10月9日芝加哥大火后的灾后重建规划中,美国开始考虑建造公园系统,以绿地开敞空间分隔原来连成一片的市区,提高城市的抗火灾能力。芝加哥公园系统通过系统性的开放性空间布局,在建筑密度过高的城市采用公园分隔,成为后来防灾型绿地系统规划的先驱。这种规划手法也影响了日本等其它国家。其后的1883年,昆·布朗提出了“关于明尼阿波利斯公园系统的建议”,他认为公园系统的建设应该起到保护自然环境、净化空气、防止火灾和传染病蔓延等作用。是早期把城市公共绿地和防灾结合的思想。

2001年美国“9.11”事件后,为强化整体防卫,美国政府积极推动建立以“防灾型社区”为中心的公众安全文化教育体系。其“防灾型社区”需具备三大功能,即灾前预防及准备功能、灾时应变及抵御功能、灾后复原及整体改进功能等。美国国土安全部规定社区事故风险状况评估是要先确认社区易受灾的地点及环境,再确认灾害源及可影响的范围,找出易发生灾害的建筑或区域,并制作社区防灾地图等。其中也包括了将社区公园与灾时避难结合的计划。

同时美国各州还规划使用大型体育场馆作为应急避难场所使用。2005年新奥尔良市在应对卡特琳娜飓风袭击时启用了路易斯安那超级穹顶体育馆安置灾民,随后又将灾民转移到了德克萨斯的天穹体育馆。形成了一整套室内室外避难场所的规划体系。

2 我国目前的避难场所规划建设

1976年我国唐山大地震之后,灾民自发组织使用了城市公园,广场、操场用作避难场所,搭建防震棚。据粗略统计,仅凤凰山公园、人民公园、大城山公园部分地区(总面积约50余公顷),就疏散了灾民一万人以上。但是当时并没有专项的避难场所规划设计,因此临时避难场所无法提供水、食物、账篷、被褥,也无法提供急救、应急供水供电,造成城市长时间混乱,治安、消防管理也十分困难。市民自发搭建的避难场所其安全性能无法保障,搭建在地震后的液化场地、断层和矿场采空区上的避难棚,易受余震和次生灾害破坏。

1978年唐山市在灾后重建中规定全市人均公共绿地6m2,到1985年上升到人均7m2,2000年市中心区达到人均7.28m2,新区达到10.2m2。全市的公园都与抗震通道相连接,可供救灾大型专用车辆通行。

北京在防灾建设上走在了全国的前列。2003年10月建成的我国第一个防灾避难场所——元大都城垣遗址公园应急避难场所。它长4.8km,南北宽160m,可为25万居民提供生命保障,园内防灾减灾功能基本齐全,共有11种应急避难功能:应急避难指挥中心、应急避难疏散区、应急供水装置、应急供电网、应急简易厕所、应急物资储备用房、应急卫生防疫用房、应急直升飞机坪、应急消防设施、应急监控、应急广播。之后,各地政府都在积极推动本地应急避难场所的建设。北京制定了全市范围的《应急避难场所规划纲要》截止2007年11月,全国20个省(区、市)的68个大中城市已建成和正在建设数百处地震应急避难场所。济南市已建成6个地震应急避难场所,包括泉城广场、泉城公园、华联广场、博远广场、洪楼广场、百脉泉公园等,其中泉城广场用于地震应急避难场所的面积约为8万m2,可安置2万人,疏散6万人,疏散半径为1.5km,共有34个应急棚宿区供市民居住避难。重庆市奥林匹克体育中心应急避难场所主要设计为应对地震、火灾、爆炸等可在空旷场地避难的应急避难场所,总占地面积约16hm2,可容纳应急避难人数约4.5万人。

深圳市率先完成了《深圳市应急避难场所规划(2009~ 2020)》(草案),规划了全市范围内的应急避难场所。深圳市共设置了各类避险场所414处,基本可以满足常见灾害的避险要求;并开展了莲花山公园、荔枝公园2处地震避难场所的试点建设工作。深圳市的避难规划兼顾了室内避难场所和室外避难场所综合布局。全市共选址布局固定避难场所452处,有效用地面积约19km2,可容纳约400万~600万人避难生活。共设置全市共设置室内避难场所659处,规划新增室内避难场所245处,新增场所中利用中学校、体育设施193处,共可安置人员约44万人。

图1 深圳市荔枝公园中心避难场所

图2 深圳市室内避难场所规划

表2 国内外应急避难场所功能对比

3 结论

我国城市避难场所建设远远落后发达国家,进行城市总体规划时应同步规划防灾避难空间,同时可利用公园、广场和各级体育场馆作为避难场所使用,按避难场所使用要求进行设计、建设,并在城市防灾管理部门进行备案,由相关部门管理,维护,定期检查,保证灾时能立即投入使用。

[1]杨文斌,等.地展应急避难场所的规划建设与城市防灾.自然灾害学报,2004.

[2]游璧蔺.从都市防灾探讨都市公园绿地体系规划——以台湾地区台北市为例.城市规划,2004.

TU922

A

1673-0038(2015)17-0013-03

2015-4-5