序贯性机械通气治疗急性呼吸窘迫综合征的护理探讨

江苏省南京市高淳人民医院(211300)赵红

急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome,ARDS)是以顽固性低氧血症为显著特征的临床综合征,难以用常规氧疗纠正[1]。目前有创-无创序贯机械通气模式在治疗ARDS的效果已经得到广泛认同。因此随着随着机械通气技术的不断提高,对相应的护理措施也提出了更高的要求,尤其是重症监护室的护理人员对机械通气知识的掌握是保证病人安全度过机械通气的急性期到撤离呼吸机的重要手段。本研究旨在探讨序贯机械通气模式在治疗ARDS的护理措施,现总结报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2013年1月~2014年12月我院确诊ARDS患者30例,男性16例,女性14例;年龄55岁~71岁,平均(62.6±8.5)岁,临床主要症状为呼吸急促,口唇发绀、胸闷、意识不清等。纳入标准 ①全组患者均经临床和影像学确诊为ARDS,并符合2012年柏林制定的ARDS标准[2];②发病原因为外伤6例,肺部感染及误吸24例;③基础疾病为社区获得性肺炎(CAP)14例、慢性阻塞性肺病(COPD)12例,2型糖尿病3例,脑中风后遗症1例。

1.2 治疗方法 所有患者于重症监护病房采取气管内插管,给予同步间歇指令通气(SIMV)+呼气末正压通气(PEEP)+压力支持通气(PSV)。在机械通气过程中给予振动排痰,1次/6 h,10 min/次,并保持气道峰压低于35~40 cmH2O。当患者病情稳定后,采取自主呼吸试验。

1.3 观察指标 记录比较全组患者治疗前和治疗24h后的心率(HR)、呼吸频率(RR)、平均动脉压(MAP)、动脉血氧分压(PaCO2)、氧合指数(OI)。

1.4 统计学方法 采用SPSS13.0统计学软件进行数据分析,计量资料以表示,采用t检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

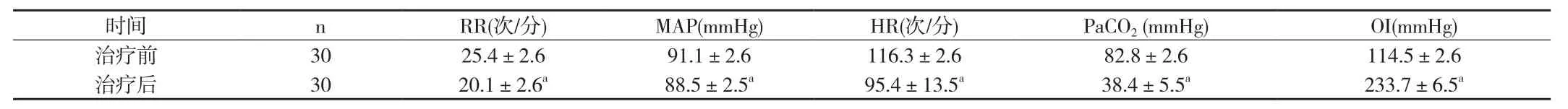

全组ARDS患者治疗24h后RR、MAP、HR、PaCO2和OI各临床指标与治疗前比较,均有所改善,比较差异有统计学意义(P<0.05),见附表。

3 护理措施

3.1 心理护理 ARDS发病较急,病情发展较快,易产生激越反应,并且呼吸机带来的不适,使患者产生紧张、恐惧、焦虑等负性心理状态,因此做好心理护理至关重要[3]。护理人员应多与患者交流,用手势或用写字板书写等方式进行交谈,增强患者战胜疾病的信心,使其积极配合治疗[4]。

3.2 一般护理 ①妥善固定气管插管,经口气管插管时口腔内放牙垫,防止阻塞气道。②气囊充气后要监测气囊压同时记录注气量,每12 小时放气囊1次或24h1次,每次5~10 min。③在机械通气过程中,吸痰是保持呼吸道通畅的必要措施,在呼吸机高压报警、心电监测中血氧饱和度明显下降、可闻及痰鸣音、患者咳嗽并表示有痰,有以上情况之一者,应即吸痰。④气道湿化的目的是保持气道的温湿度,保持气道的生理功能及稀释呼吸道分泌物,有利于痰液的咳出、吸引,防止痰痂堵塞气管,每天雾化吸入3~4次。

3.3 严密病情观察 24h动态观察记录体温、脉搏、呼吸、血压、SpO2及心电变化。患者常出现低血压和尿量减少,给予体液治疗。护理中准确记录24 h 出入量,控制输液速度,输液时肺动脉压维持在10.3~11.8 mmHg,以指导输液计划,制定和补充白蛋白等胶体溶液。

3.4 撤机 撤机前补充足够的营养以增加呼吸肌的力量,锻炼患者的呼吸肌,撤机后4h内禁饮以防呛咳。以卧床休息为主,鼓励患者咳痰,保证充足的营养摄入。根据不同患者的病情,选用合适的撤机方法。最常用主要为直接停机、单独T管法或T管联合CPAP法、SIMV及PSV。一般为单独使用上述方法或联合、序贯使用上述几种方法完成撤机过程,同时检测患者血气结果及其他生命体征

附表 30例ARDS患者治疗前后临床指标比较

附表 30例ARDS患者治疗前后临床指标比较

注:与治疗前比较,aP<0.05。

时间 n RR(次/分) MAP(mmHg) HR(次/分) PaCO2 (mmHg) OI(mmHg)治疗前 30 25.4±2.6 91.1±2.6 116.3±2.6 82.8±2.6 114.5±2.6治疗后 30 20.1±2.6a 88.5±2.5a 95.4±13.5a 38.4±5.5a 233.7±6.5a

3.5 小结 机械通气是治疗ARDS 最主要手段之一,机械通气能够及时、迅速、有效地缓解患者的病情,纠正严重的低氧血症,是挽救ARDS患者生命的关键。我们的护理体会是:严密观察病情,同时通过与患者交流沟通,以此减轻患者的负面心理, 增强了战胜疾病的信心,调节好呼吸机参数,纠正低氧血症,提高了通气效果,增强了患者对护士的信赖感,使患者真正体会到医护人员的真诚爱心与呵护,建立了良好的护患关系,对ARDS患者的康复有着积极的意义。