读《徐三庚印谱》

谷松章

徐三庚(1826-1890),字辛谷、袖海,号井罍、上于,又号金罍道人、似鱼室主等,浙江上虞人。工篆隶与篆刻,为印坛“晚清六家”之一,亦善刻竹。他是继邓石如、吴熙载之后在小篆书法以及“印从书出”以小篆入印有成就的又一大家,其小篆与篆刻风格飘逸,别树一帜,有“吴带当风”之美誉。篆刻作品集有《金罍山民印存》《似鱼室印谱》《金罍山人印谱》等。其书法篆刻在日本有很大影响,日本印人圆山大迂、秋山白严都是他的学生,其书风印风在日本曾风靡一时。

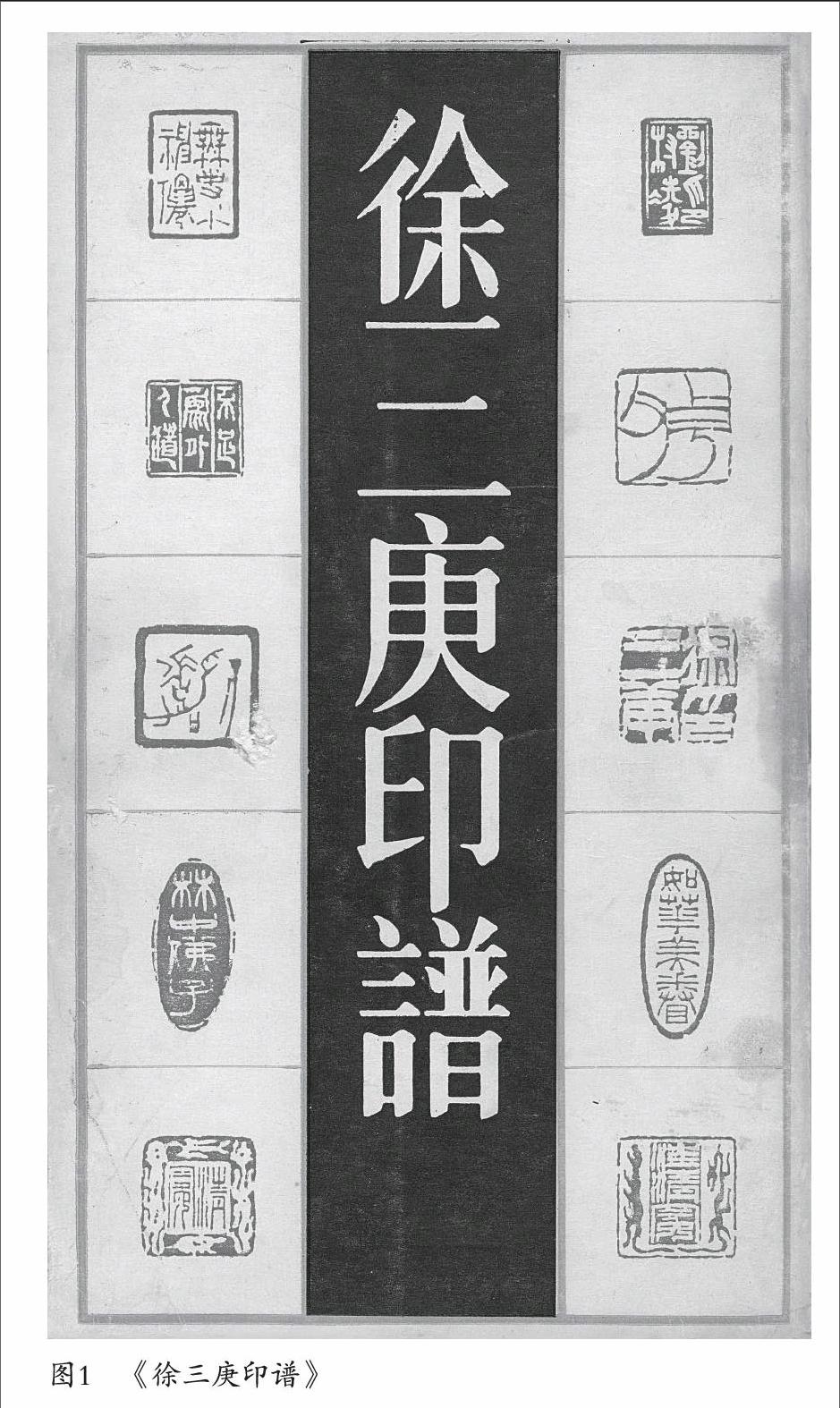

徐三庚的印谱,见诸出版的不多。比较全面的是上海书店1993年3月出版的《徐三庚印谱》(图1),收录徐三庚篆刻近千方。此书孙慰祖特约编辑,童辰翊责任编辑。书前有孙慰祖《序》,对徐三庚篆刻艺术进行了公允的评价。除此之外,我们还见有日本出版的徐三庚印谱,以及1990年武汉古籍书店影印的《增补徐三庚印谱》、人民美术出版社2011年出版的《金罍山民手刻印存》等。

徐三庚的篆刻属于合浙皖两宗的路数,其早期篆刻受浙派影响很大,特别是其切刀,比浙派的一些名家更为猛利;其书法则受皖派邓石如的影响,后来加入《天发神谶碑》笔意自创一格,对邓石如、吴让之的篆刻也多有研读。那么一个很有意思的问题出现了,从技法到审美,浙皖两宗可以说是相距甚远,浙派的硬朗清劲和皖派的流美飘逸在徐三庚的作品中是怎样融合的呢?徐三庚是取了浙派的切刀,加上自己飘逸的篆书,组合在一起,形成了他独特的篆刻风格。

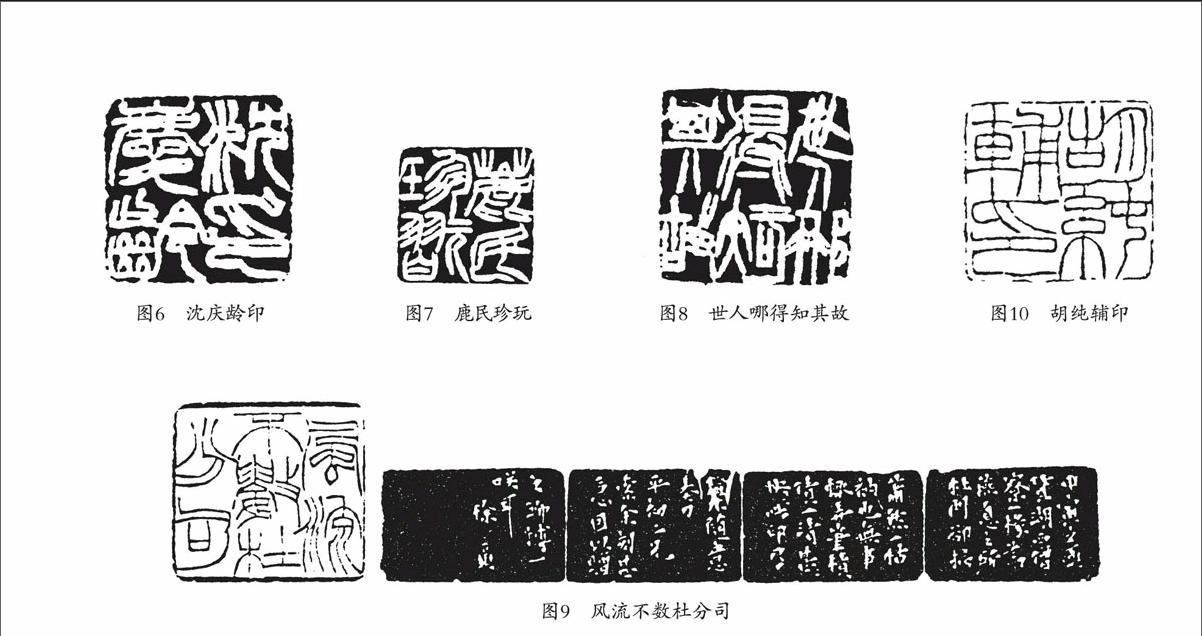

他的白文印以汉印为基调,在字法上加入小篆笔意,可以说把白文印的“印从书出”做到了极致。比如 “冯氏子印”(图2)、“孙憙之印”(图3)、“臣郭传璞”(图4)、“臣钟毓印”(图5)等,意气流贯、生动洒脱为他人所未及。这几方印都是横笔较粗且结体方整,稳定成分为主,其飘逸的笔致便成为优点。这类作品在笔意的表现与汉印形式的结合方面达到了空前的完美,丝毫不逊色于吴让之与赵之谦,非常可观。但他可能是十分陶醉于自己飘逸的篆书,往往过分夸大笔意,以至成为习气,便觉过犹不及了。在“臣郭传璞”(图4)中已经有这样的苗头:由于结篆笔意十足,圆斜笔多,线条又起伏摇曳,因此导致留红的细碎与不规则。这就是过于突出笔意的负面影响。而在徐三庚的作品中还有一些类似“沈庆龄印” (图6)、“鹿民珍玩”(图7)、 “世人哪得知其故”(图8)这样的失败作品,印面中大量采用圆斜笔,留红多而散乱,字与字间的留红不通畅,印面中字的位置划分不规则,使人有一种杂乱无章的感觉。如果从章法角度考虑,这种“印化”的不足直接导致了印面缺乏秩序感。徐三庚白文印的主要缺陷就在这里。这些作品,几乎完全是不顾章法包容性的任情发挥了,这固然是一种纯熟之极的随心所欲,但是过分的放纵个性而忽视共性的约束一定是要付代价的。徐三庚白文印的佳作达到了流派印“印从书出”的超一流的水准,遗憾的是这样的佳作在徐三庚的作品中所占比例太小了,质达到了至高点,量却没有跟上,影响到其总体的艺术成就。

徐三庚的朱文是典型的浙皖合宗的路子,以切刀法刻自己风格的小篆,其最主要的特点是“吴带当风”般的飘逸优美。我们欣赏流派印的小篆一类朱文印,论及笔致的优美,徐三庚毫无疑问当拔得头筹。比如他29岁时所作的“风流不数杜分司”(图9),已经把这一点表现得淋漓尽致。他的朱文印,不论是偏工整的“胡纯辅印”(图10)、“名同伯昜官同季父”(图11),还是笔意更为突出的“徐三庚忠谏贤良之后”(图12)、“涤峰一字月筌”(图13),论笔致优美都是非常突出的。即使是后两方表现过分了一点,但是这种流美婉转的笔意还是让我们陶醉!徐三庚的用刀得切刀精髓,虽线条笔意流走,但不乏生辣遒劲,力度本是不弱的,甚至要比线条光滑的作者更为劲健。但是我们整体评价他的朱文印,在表现出上述优点的同时也表现出纤弱、混乱的习气,究其原因,和白文印一样,也是在笔意的表现上有一些过分。

从篆刻的形式规律上来讲,朱文的印边对印面起着团聚作用,不论文字线条和留空是什么形态,印边都可以将其收拢为正方形(以正方形印为例)。在朱文印中,线条是朱文的、实的,而留空是空白的、虚的,视觉的重点在朱文的线条上,所以留空的形状即使不规整,也不至于像白文的留红那样对章法产生巨大的影响。朱文印既可以包容不规整的留空,就势必可以包容印文字形与线条形状的不规整。正因为朱文印有这样的包容力,朱文印的字形就可以复杂多变,可以以圆斜笔为主,留空更自由,章法变化更丰富。换言之,入印文字——特别是笔意十足的篆书入印时,要经过“印化”环节,对朱文的要求要远远较白文宽松。唯其如此,在篆刻进入明清流派印成为纯粹的艺术创作之后,“印从书出”、“印外求印”在朱文印中的发展就远比白文充分,篆刻家独具特色的个人篆书风格在朱文印中更容易得到充分的表现。邓石如、吴让之、赵之谦、吴昌硕的作品无不如此。徐三庚也不例外。就朱文印来说,较大的宽容度可以容得下各种不规整的结构,但这并不意味着朱文印就可以随心所欲地安排。朱文印也有“印化”环节。过分平正如“九叠文”固然不妥,过于痴迷表现笔意,突破朱文印对圆斜笔的包容力,导致章法秩序感的确是以至于伤印味也是要失败的。如果我们看徐三庚的“万里江山鸿爪遍一天风月马蹄宽”(图14),你觉得这种纯熟的笔意还是优点吗?

清人刘熙载在《书概·艺概》中说,“诗要避俗,更要避熟”。“要”、“更要”的遣词说明了在他眼里,熟要比俗更可憎。他是在说诗,但这几乎是适用于所有艺术的箴言,对篆刻同样适用。徐三庚篆刻个性鲜明,但印坛对其总的评价并不是很高,至少不能与“晚清四家”相雁行。其实,飘逸若徐三庚,爽利若齐白石,都是印史极致,在某一点上无人能匹。然而一方面过于突出难免会在其他方面有所不及,他们二人在赢得许多人激赏的同时,又几乎招来同样多的人的批评指责,可谓毁誉参半。仅就徐三庚而言,其很多作品中流露的过于自信的驾轻就熟、笔意过分突出带来的纤巧柔弱确是一病。而且,矫揉造作在中国传统艺术中历来有损品格,徐三庚的创新因为这些弊病而大打折扣,没有取得最一流的评价。陈振濂先生曾经谈道:“一个真正的欣赏家宁愿看一方学古但还不无稚态的粗糙作品,也不愿看一方学时风学得熟练近于油滑的精心之作。其间的差别,就有点像看晚清的胡匊邻与徐三庚一样。”从这一段话中,我们不难感受到这种微妙的欣赏心理对徐三庚的历史定位的不利影响。

徐三庚篆刻的个性风格极为突出,是篆刻史上个性极为鲜明的篆刻家。他汲取浙皖两宗之长,自出机杼,以切刀法刻小篆,婉转流美之中别具筋骨风神。其佳作潇洒流落,翰逸神飞,其独到之处实非他人能及。他的对印章中笔意的表现尤为重视,多方探索,在创作出很多佳作的同时,也有一些习气较深的作品。佳作自会标榜印史,劣作也足以警醒后人。这都是他留给印坛的财富。

——书法家郑和新墨海游龙笔意键

——王明亚篆刻作品