产业集群的空间转移:基于三层次划分视角的理论评述

黄晓++胡汉辉等

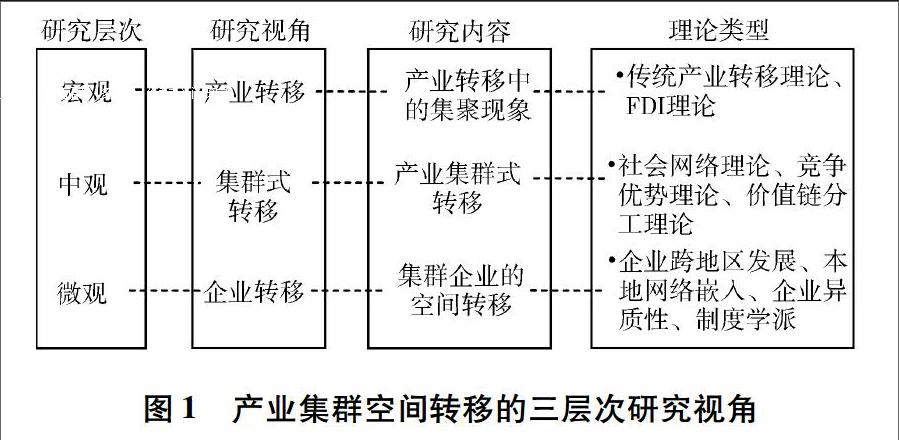

摘要:产业集群空间转移已成为当下产业转移的新特征和集群升级的新途径。按照宏观、中观、微观的思考逻辑,从产业转移、集群式转移和企业转移三层次划分视角,分别以产业转移中的集聚现象、产业集群式转移和集群企业的空间转移为内容,对产业集群空间转移相关研究进行了理论评述,并对未来的研究进行了评论与展望。

关键词:产业集群;空间转移;集群企业;理论评述;未来展望

中图分类号:F263 文献标识码: A

1.引言

产业集群是介于市场和企业的中间性组织形态。随着经济全球化的不断扩张,许多产业集群因资源短缺、成本提升、环境污染等而面临严峻的空间发展问题。新一轮国际产业转移中出现了集群企业集中式组团式转移的现象,如硅谷半导体集群向台湾新竹地区进而向中国苏南地区的转移[1-3];日本、香港的纺织集群向越南、中国大陆的转移[4-5]。就目前中国的集群发展实践来看,政府也在大力推动依托园区共建由先发地区向后发地区的产业集群空间转移[6-7]。空间维度已成为新形势下研究产业集群演化及转型升级的重要维度,而产业集群的空间转移及转入地新集群的培育,成为现阶段很多国家(尤其是中国)集群发展面临的新问题。

然而专门针对产业集群空间转移的研究还较为缺乏,尚未形成清晰的理论脉络。本文以产业集群空间转移的相关研究为基础,按照宏观、中观、微观的逻辑,从三层次划分视角,对已有研究内容及其对应的理论类型进行归纳总结(如图1),以尝试寻找产业集群空间转移问题与传统产业集群理论的契合点,并结合已有理论与实践发展现状,对该问题的未来研究进行评论与展望。

2.产业转移视角:关于产业转移中的集聚现象

2.1来自传统产业转移理论的观点

从上世纪30年代,传统产业转移理论便对产业转移的内在动力和规律进行了广泛研究。虽然在传统产业转移理论中,产业集群的概念未被提及,但其针对产业转移在全球范围空间布局的研究,实际上很好的解释了产业转移中的集聚现象。集聚性成为产业转移的空间特征,产业转移会有条件、有规律地向特定地区集中。小岛清的“边际产业扩张论”指出,国别间技术差距小、拥有容易转移的技术的产业会率先进行集中转移,并由比较优势小的国家向比较优势大的国家集聚。这一规律在二战后东亚地区的产业转移中得到了很好的体现。Vernon的产品生命周期理论和刘易斯的“劳动密集型产业转移理论”,进一步从发达国家的产业转移问题和劳动力丰裕程度的角度出发,对其转移的空间集聚规律进行了解释。

传统产业转移中对全球产业分布及产业转移的基本态势的分析,体现了产业转移的空间方向性和地理集聚性。

2.2来自FDI理论的观点

从邓宁的生产折中理论开始,跨国公司对外直接投资(FDI)成为研究产业转移的新视角;区位论的出现将产业转移理论与产业集群现象联系到了一起。从转入地看,跨国公司在FDI中的集聚现象受到诸如贸易联盟、劳动力管制等的影响[8],其FDI通常倾向于转移到生产活跃地区而形成转入企业的集聚[9]。集聚的FDI行为带来了更好的技术转移效果[4],从而使集聚效应(Convergence Effect)在FDI路径下的产业转移中发挥着重要作用。

从转出地看,集聚现象存在于FDI来源地中,转移前的跨国公司也具有明显的空间集聚性。Smith和Florida(1994)通过研究日本制造业企业在美国的FDI活动发现,投资的“模仿倾向”使日企具有很强的来源国集聚效应。Gross等(2005)在研究了日本制造及服务企业在欧洲的区位特征后发现,转移会偏好已有日本厂商进入的市场,同时服务厂商的早期进入也会吸引制造企业的集聚转移。相对传统产业转移理论而言,FDI的地理集聚研究认识到了集聚效应对产业转移的重要性,并将FDI与产业集群发展联系了起来[4],更为直接的诠释了产业转移中的集聚和集群现象。

3.集群式转移视角:关于产业集群式转移

3.1来自社会网络理论的观点

社会网络理论认为,集群企业间的网络合作关系是集群竞争优势的主要来源,集群网络能够帮助集群企业更好的嵌入本地网络和吸收本地知识[10]。集群网络成员间合作时间越长、信任和联系越多,网络强度越大,从而在集群企业间建立起更紧密的地缘和亲缘关系。考虑到集群网络中已经形成和积累的隐性知识,在集群式转移过程中,集群企业更倾向与原集群所信任的具有较强网络关系的合作者(如供应商等)组团式转移到新地区[11]。集群网络成员彼此间的强网络联系,能够帮助它们进行高质量的信息和知识交换,而实现整个集群的创新。

一方面,集群网络对集群式转移有促进作用。Pennings和Sleuwaegen(2000)认为转移所保持的新集群的集聚效应和产业关联会促进集群式转移的发生。同时,集群网络也导致了企业间形成了较清晰的分工体系,对生产环节的分离能够帮助网络节点企业发挥其核心优势。集群内部的网络关系,使得集群企业间更容易产生长期的重复交易,从而形成复杂而稳定的集群网络,这使得当集群面临产业转移需求时,集群企业间为降低各种风险会采取抱团式的集群转移行为。

然而,集群网络的存在也可能形成较强的转移粘性。集群网络的不断成熟,使得集群企业间关系更紧密,紧密的集群内部网络关联及与地区网络的匹配都会带来较高的集群转移成本。集群各网络节点由于集群效应使得成本下降,并提供了一套独特的制度支持与服务,从而对企业区位转移和劳动力流动产生了一定的抑制作用,加大了产业转移的机会成本,而由集群效应而带来的声誉增加和就业流动性的便利,凸显了集群对劳动力的吸纳效应[12]。集群式转移的粘性,体现了转出地对于产业转移可能带来的产业空心化的担忧。

3.2来自竞争优势理论的观点

波特的国家竞争优势理论把以产业集群为基础的产业优势上升为国家竞争优势,并把产业集群的发展与地区发展结合起来 [13]。一些学者从产业集群和地区发展的关系角度进行了深入分析。陈耀和冯超(2008)指出,由跨国公司主导的高技术产业贸易集群向沿海中小城市或其他低成本国家转移的趋势越发明显,而传统产业集群向中西部地区扩散的速度将会加快。毛广雄(2011)将集群式转移作为区域产业转移与承接地产业集群耦合的重要方式,强调了集群式转移在地区发展中的重要作用。产业集群式转移,由于转入地的新集群往往保留了原集群紧密的空间组织关系,从而实现了转移前后集群间的互动,强化了集群对地区发展的溢出效应[6]。转移来的集群企业与本地企业网络的融合,形成了新集群竞争优势[10],也带动了转入地的经济发展。

一个地区生产要素的禀赋会影响其地区竞争优势。对产业集群而言,其发展同样会受到集群外部资源条件的限制。在产业集群规模达到一定程度后,随着外部环境的影响(如资源和污染等拥挤成本的增加),集群离心力的增强会导致集群中部分产业环节具有空间转移的趋势。成熟的集群平台所具备的强大向心力会吸引更多的产业集群转移。产业集群式转移,是空间离心力和空间向心力博弈的结果,也是产业区空间扩展和动态再区位调整的重要方式[14],它体现的是对地区竞争优势的追求。

3.3来自价值链分工理论的观点

集群式转移的目的之一在于通过将价值链低端环节集中转出而实现原集群的价值链攀升和转型升级。价值链分工理论是研究集群式转移模式的常用视角。当不同价值链环节中的企业选择集中转移时,会影响到原集群以及新集群的价值链分工与定位。Sammarra[15]对集群式转移的模式进行了开拓式研究,提出了复制性转移(Replicative Relocation)和选择性转移(Selective Relocation),前者是指将原有集群的主要价值链环节以复制的方式转移到新集群,后者则是将原有集群中产业价值链的某一个环节进行剥离而转移到新的空间。Sammarra和Belussi[11]强调了集群企业转移到制造以外环节的能力是向全球价值链高端攀升和保持集群长期核心竞争力的关键。

Sammarra等的价值链分工观点得到了国内很多学者的认可,他们结合中国的案例也进行了相关分析。胡汉辉等[16]以南京大明路汽车销售与服务产业集群为例,对其集群式转移中的选择性转移的过程和路径进行了分析。黄晓等[6]利用两个典型江苏集群式转移案例,对不同转移模式进行了案例分析与模式比较。符正平和曾素英(2008)讨论了集群企业的复杂社会网络对集群式转移中企业转移模式和行动特征的影响,认为网络异质性和网络中心性越强,集群企业就越倾向于选择选择性转移。从价值链分工角度,集群式转移需要更多的关注其转移企业所处的价值链环节,而有针对性的采取促进措施。

4.企业转移视角:关于集群企业空间转移的研究

4.1来自企业跨地区发展的观点

从企业跨地区发展观点来看,集群企业的空间转移是其发展需求下的物理转移和空间扩张。集群企业转移的动因可从内部和外部进行划分。从企业内部看,当其发展空间受到限制的时候,便会主动的进行业务扩张式转移;从外部环境看,集群企业会受成本及需求因素的影响而有目的地往劳动力及原材料成本更低、市场需求更大以及交通基础设施更为完善的地方转移。企业在进行空间转移时,可能会为维持与雇员、顾客及供应商所建立起的稳定社会关系而进行就近转移;也可能会考虑交通基础设施等方面因素,而通过绿地投资、M&D等方式进行大范围跨国转移[17]。集群企业的跨区域发展是对集群外部互补资源的整合。

集群企业跨地区发展的优势还在于其所拥有的跨区域网络,当集群企业缺乏跨区域的网络联系时,可能导致集群的加速衰落,只有强化跨区域发展的网络联系才能提升集群企业的竞争优势。当企业间的关系信任和认知临近不再受局限于地理空间限制时,集群企业便能够通过与组织建立联系形成更多的隐性知识转移。集群企业的跨区域网络能够为集群企业带来更多的外部市场和创新技术,有利于集群企业获取外部新知识,从而有效防止其在技术创新等方面的趋同和套牢,提升集群企业的创新动力和实现产业集群的可持续发展[18]。

4.2来自本地网络嵌入的观点

来自本地网络嵌入的观点,从集群企业的视角来分析集群企业转移后如何获取网络效应以获得集群转移的最大收益。对集群企业而言,其转移行为需要充分考虑到企业与员工之间、企业与企业之间以及企业与当地经济网络的整合关系对其产生的重要影响。集群企业在转移后能否嵌入当地经济、社会网络,将决定集群企业的转移绩效。

经济行为根植于制度环境中,不同集群网络内部所拥有的不同社会资本,不能像要素一样在不同区域间流动或复制。嵌入当地企业网络的社会资本,能够为集群企业提供更好的改善学习、获取知识与资源的机会,因而有助于增进集群企业的竞争优势 Yamamura等[5]从人力资本的角度,对日本Bingo地区的服装集群发展及企业的国际转移进行了分析。Barbier和Hultberg(2007)从不同地区间企业关联的整合角度,将地区经济整合程度作为影响集群企业转移的重要原因。Knoben等(2008)从组织嵌入性的角度分析了企业转移的原因和绩效,企业转移可能带来的各种风险也会对企业转移产生重要影响。本地网络嵌入性,不仅对转移而来的企业的运作能产生重要影响,同时也会影响到本地企业的创新绩效[19]。集群企业的空间转移,在很大程度上取决于其本地网络嵌入,即本地化的能力 。

4.3来自企业异质性的观点

组织学习理论认为,组织成员间以往的合作经验会影响其之后的合作行为。从路径依赖角度看,原集群企业间的合作经验使它们更容易分享相似的经营经验、组织结构和企业目标。正是由于集群企业的同质性,导致了它们更希望跟彼此间更为熟悉、拥有更多合作经验的其他集群企业共同进行空间转移,并在转入地形成较强网络合作关系。从演化经济学分析的角度来看,集群企业的差异性在不断增加,这种差异导致的集群企业异质性,也成为分析集群企业空间转移的重要观点[20]。集群企业的异质性导致了集聚效应的非对称分布,从而决定了集群企业的转移动机。高品质集群企业会因为知识溢出和需求效应所带来的负外部性而更倾向于外迁[20]。

就网络异质性而言,在一个具有较大网络异质性的集群中,往往会存在更多的弱联系和结构洞,使得企业能够在集群中掌握核心资源和控制核心信息,从而在集群企业转移的过程中处于有利地位,并独占这些资源。而在网络异质性较低的集群中,企业间因差异性小而更依赖于网络所产生的溢出效应,易采取集体性活动模式以分散迁移风险。

4.4来自制度学派的观点

政策是影响集群企业转移的另一重要原因,也是制度学派坚持的重要视角。企业转移的经济过程是由社会文化制度和价值系统所共同影响的[12],政府作为和能否融入当地产业体系是集群企业选择转移目的地的重要因素[2]。地区扶持和鼓励政策会促进集群企业的转移,通过刺激集群企业的有目的性的转移,既促进了落后区域的繁荣,又缓解核心区域拥挤、劳动市场和发展空间约束等问题的方式。另一方面,一定的地区保护政策会阻碍集群企业的自主转移。诸如土地差价补贴等激励性公共政策会限制非正式企业的空间转移[21],从而降低已有集群的企业向外转移的意愿。经济环境与国家法律制度差异,会影响集群企业在跨国转移中的决策[22]。

5. 总结与未来研究展望

目前学术界对产业集群空间转移的研究依然相对薄弱,未来的研究有必要在此基础上进一步深入和延伸。

首先,产业集群的空间转移问题尚未形成清晰的概念和内涵。这与“产业集群”本身的概念模糊有关。Martin和Sunley [23]对产业集群概念模糊的批判,揭示了很多产业集群相关研究都会面临着类似的问题。某种意义上,产业集群被当作一种品牌在使用,特别是在中国的政策制定领域,这也可能是目前很多与产业集群空间转移相关的研究散落在多个学科与多个问题中的重要原因。

其次,需要更多的关注产业集群空间转移中市场行为与政府行为的博弈。企业的活动往往是遵循利益导向的市场行为;产业集群作为一种地区品牌,对于地区的经济发展和技术创新有着重要作用[7]。单纯的以利益导向的集群转移,可能会出现诸如“污染的避难所”、“逐底竞争”等环境污染问题[7]。关注产业集群空间转移中的市场行为和政府行为,有利于构建合理的集群转移评价体系。

参考文献

[1] Tsai, Bi-Huei., Li, Yiming. Cluster evolution of IC industry from Taiwan to China[J].Technological Forecasting & Social Change, 2009, 76 (8): 1092–1104.

[2] Lee, Chuan-Kai. How does a cluster relocate across the border? The case of information technology cluster in the Taiwan–Suzhou region[J].Technological Forecasting & Social Change, 2009, 76: 371–381.

[3] Hu, Yi-Chung, et al. Analyzing Investment Regions in Mainland China for Taiwanese Firms by Association Rule Mining[J]. Asia Pacific Management Review, 2013, 18(2): 143-160.

[4] Thompson, E. R. Clustering of Foreign Direct Investment and Enhanced Technology Transfer: Evidence from Hong Kong Garment Firms in China [J]. World Development, 2002, 30(5): 873–889.

[5] Yamamura, E., et al. Human capital, cluster formation, and international relocation: the case of garment industry in Japan, 1968-98[J]. Journal of economic geography, 2003, 3(1): 37-56.

[6] 黄晓等.以园区为载体的产业集群空间转移:模式比较与案例分析[J].科技进步与对策, 2013, 30 (17): 51-55.

[7] 王缉慈等. 制造业活动地理转移视角下的中国产业集群问题[J]. 地域研究与开发, 2007, 26(5): 1-5.

[8] Krzywdzinski, M. Do investors avoid strong trade unions and labour regulation? Social dumping in the European automotive and chemical industries[J]. Work Employment Society, online 11 April 2014.

[9] Beugelsdijk, S., Mudambi, R. MNEs as border-crossing multi-location enterprises: The role of discontinuities in geographic space[J]. Journal of International Business Studies, 2013(44): 413-426.

[10] 魏江,徐蕾. 知识网络双重嵌入、知识整合与集群企业创新能力[J]. 管理科学学报,2014,17(2):34-47.

[11] Sammarra, A., Belussi, F. Evolution and relocation in fashion-led Italian districts: evidence from two case-studies[J]. Entrepreneurship & regional development, 2006, 18: 543–562.

[12] 孙华平. 产业转移背景下产业集群升级问题研究[D].浙江大学博士学位论文, 2011.

[13] 黄晓,胡汉辉. 产业集群问题最新研究评述与未来展望[J].软科学, 2013, 27 (1): 5-9.

[14] Rabellotti, R., et al. Italian industrial districts on the move: where are they going?[J]. European planning studies, 2009, 17(1):19-41.

[15] Sammarra, A. Relocation and the international fragmentation of industrial districts value chain: Matching local and global perspectives[M]. In Belussi, F., Sammarra, A.(Eds.), Industrial districts, relocation and the governance of the global value chain, Padua: Cleup, 2005: 61-70.

[16] 胡汉辉等. 基于价值链分割的产业集群不完全转移及升级研究——以南京大明路汽车销售与服务产业集群为例[J]. 科学学与科学技术管理,2013, 34(3): 109-115.

[17] Arauzo-Carod, J-M., et al. Empirical studies in industrial location: an assessment of their methods and results[J].Journal of Regional Science, 2010, 50(3): 685–711.

[18] Maskell, P., Bathelt, H., Malmberg, A. Building Global Knowledge Pipelines: The Role of Temporary Clusters[J]. European Planning Studies, 2006, 14: 997-1013.

[19] 张方华,左田园. FDI 集群化背景下本土企业的网络嵌入与创新绩效研究[J]. 研究与发展管理,2013,25(5):70-80.

[20] 吴波. 高品质集群企业更倾向外迁吗?[J].研究与发展管理,2013, 25(2):29-36.

[21] Oukarfi, S., Basle, M. Public- sector financial incentives for business relocation and effectiveness measures based on company profile and geographic zone[J]. The annals of regional science, 2009, 43(2): 509-526.

[22] Cumming, D., et al. Corporate relocation in venture capital finance[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2009, 33(5): 1121-1155.

[23] Martin, R, Sunley, P. Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea? [J]. Journal of Economic Geography, 2003, 3(1): 5-35.