心理疗法在植入心律转复除颤器患者中的运用

马骏,邓豫,徐琳,张金霞,邱健,傅锐斌

心理疗法在植入心律转复除颤器患者中的运用

马骏1,邓豫1,徐琳1,张金霞2,邱健2,傅锐斌2

(广州军区广州总医院1.心血管内科二病区,2.心血管内科一病区,广东广州510010)

目的观察运用认知行为疗法(CBT)及接受与承诺疗法(ACT)在植入型心律转复除颤器(ICD)患者的焦虑及忧郁等心理症状的效果。方法将66例植入ICD的患者随机分为心理治疗组(观察组34例)及常规治疗组(对照组32例),观察组运用CBT及ACT的原理,通过端正认知、积极面对现实、互相帮助等方法进行心理治疗,使患者从逃避症状的心理转化为顺其自然地顺从症状及接受治疗。对照组仅进行常规复查及心理辅导。结果观察组患者发生抑郁及焦虑症者少且程度轻;ICD放电次数治疗组有下降趋势。结论运用CBT结合ACT治疗可减少植入ICD的患者忧虑、焦虑等精神障碍的发生,是一种安全、有效的非药物疗法,有助于防止及缓解患者恐惧、焦虑及忧郁等不良心理障碍,

认知行为疗法;接受与承诺疗法;植入型心律转复除颤器;抑郁;焦虑

心源性猝死是医学上所面临的一重要问题,而心源性猝死大多由恶性室性心律失常(室速、室颤)所致。植入型心律转复除颤器(implantable cardioverter defibrillator,ICD)的运用能明显减少恶性室性心律失常所致的心源性猝死的发生率,目前已成为治疗恶性室性心律失常的最有效的方法[1-2]。但由于社会因素尤其是患者心理因素等的影响,给ICD的临床运用带来许多困难,这也是心内科医生必须面临的新的科题。据报道约50%的患者在术前及术后存在一些不良的心理反应,如恐惧、抑郁及焦虑等,尤其易见于有过电击经历的患者[3-4],所以在术前、术后及随访中如何观察、调整患者的心理,对ICD植入工作的顺利开展、成功放置及术后患者管理等方面起着非常重要的作用。

认识行为疗法(cognitive-behavior therapy,CBT)是目前广泛运用于忧郁治疗的心理疗法之一[5],在CBT基础上出现许多新兴疗法,其中很具代表性的是接受与承诺疗法(acceptance and commitment therapy,ACT)[6]。CBT是根据认知过程影响情绪及行为的理论假设,通过建立正确的认知及行为来改变不良的认知及行为,但也可导致穷思竭虑,即不自主地反复思考以往的消极事件,由此导致抑郁症状复发。ACT通过接受、认知融合、承若行动及关联此刻等,避开认知改变的障碍,感受现在所发生的事,缓解过度认知僵化及情感痛苦。CBT及ACT相辅相成,在实际工作中对于某一个体往往同时采取这两种方法。

本研究应用CBT及ACT疗法的原理在ICD植入术前及术后的随访中对患者进行心理调整及治疗,以观察心理疗法对植入ICD的患者抑郁及焦虑症等心理障碍的影响。

1 资料与方法

1.1临床资料

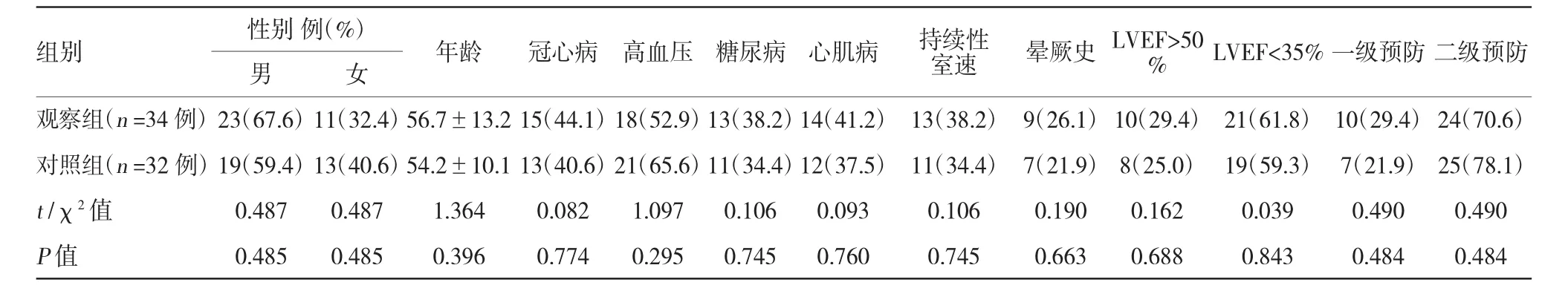

2008年1月-2014年3月66例于广州军区广州总医院安装具有ICD功能的植入装置患者,男42例,女24例,平均年龄为(54.6±12.3)岁。其中28例为缺血性心脏病,其余为非缺血性心脏病。将患者按住院号的单双号(0为双号)随机分为两组,心理治疗组(观察组)34例,对照组32例。两组间病种(冠心病、高血压、糖尿病、心肌病、持续性室速、伴晕厥史等)、年龄、性别、心功能(左室射血分数,LVEF,>50%或<35%)及是否为一级(伴有影响血流动力学的室性心律失常)或二级预防心脏骤停等无差异(见表1)。要求患者术后2个月内半个月复查1次,半年内每个月复查1次,1年内每2个月复查1次,以后每半年复查1次;若患者有电击感觉时,随时检查;外地患者通过电话详谈或医生出诊,了解情况并进行心理治疗及辅导。根据电生理检查结果,结合临床情况及经验设置心律转复除颤器工作参数,对室速先采用快速起搏超速抑制治疗,快速室速或室颤应用电击复律或除颤,从低能到高能放电。心理治疗组在植入ICD装置前1周开始进行CBT及ACT治疗,以后每次复查ICD装置时进行针对性心理治疗。对照组仅常规复查ICD装置及对病情询问和常规解答及相关生活辅导。

1.2入选标准

无明显抑郁及焦虑症的适合安装ICD装置的患者。患者入选均通过本院伦理委员会评定。

1.3排除标准

必须使用镇静、抗惊厥、精神抑制、抗忧郁等药的患者,以免干扰对精神症状的评估。不能定时复查、随访的患者。

1.4精神状态评估

患者通过专科医生诊断,且由1位训练有素的检查者用定式诊断检查量表(diagnostic interview schedule,DIS)[7]确定忧郁、焦虑等精神障碍。DIS检查在患者植入ICD前1周(6±2.3天)、植入后26周(半年,180±6.5天)及54周(1年,358±8.6天)进行。DIS检查的同时,观察组及对照组中,用精神疾病症状程度评定表(SCL-90)[8]各评定诊断忧郁、焦虑患者1次。

1.5ICD放电次数记录

在半年及1年ICD装置复查时,利用ICD程控装置(该装置可自动记录心律失常事件及抗心律失常治疗,包括对快速室性心律失常的ICD放电记录等)统计总的ICD放电次数(包括误放电)。

1.6CBT及ACT的实施

本院运用CBT及ACT的原理对患者进行心理治疗及护理,重点对患者对疾病产生的恐惧、抑郁及焦虑等心理开展工作。帮助患者改变消极认知及思维,建立积极理性的认知。引导患者积极面对现实,接受痛苦的普遍性,用行动解决可解决的困难,接纳难以解决的问题并积极创造生活价值。

1.6.1帮助患者建立正确的认知认知的过程决定情绪和行为的产生,而情绪和行为的改变也可影响认知的变化,这种相互作用可导致病态心理及不良行为的恶性循环。CBT认为病态的行为是由不正确的认知和评价所导致的,因此,为防止不良的认知及行为的恶性循环的产生,首要的工作是帮助患者建立正确的认知。帮助患者建立正确的认知的过程中,要求医护工作者对患者的思维、推理和信念及在认知过程中的经历和对这种经历所抱的态度进行分析,以达到防止不良认知的产生或纠正已存在的不良的认识。

要达到此目的,则要求医护工作者与患者建立良好的医患关系,认真、诚恳地与患者交流,使患者感觉到自己的痛苦、不安、恐惧、焦虑等有人理解、同情,使患者有被他人尊重的感觉,消除其的自卑感及防止其产生忧郁心理。

另一方面,要真诚地对待患者,树立认真、负责、可信任的医护职业形象,使患者愿意交流真实的思想,以利进一步收集有关情况,找出错误或过激认知的原由,帮助其纠正不良思考方式。患者在感到不适时往往会产生一些过激及绝对的思维,如这事(症状/感觉)一定会……、我(他/他们)必须……、我(他/他们)应该……等极端的想法,正是这些过激及绝对的思维想法导致他们焦虑、忧虑情绪。通过医患交流,让他们建立正确的、有利于解决问题的认知方式,如:“有些事不可能完美,我也会遇到麻烦的”、“个人情况不同,你/我/他都会有不同的不如意的情况”、“该发生的事情终会发生的,但后果并不是想象中的那么差”、“这事/症状并不能导致严重后果,而是可处理好的”、“这事/症状虽经处理仍反复发生,但总能平稳解决,我仍能应对”等,使患者纠正错误及负性的认知。

1.6.2帮助患者积极地面对现实、顺应自然由于受疾病的预后、治疗费用、社会关系及症状发作的感受的影响,患者可对治疗产生一定的负面消极反应,对未来产生恐惧、抑郁及焦虑等,甚至拒绝治疗。医护人员应认真、耐心地向患者说明其病情,并动员其亲朋好友、同事等帮助其树立战胜病魔的信心,使患者感觉到社会的温暖并坦然地面对疾病及可能发生的不便和不适,使患者的“想从症状中逃避”的心理转化为积极面对现实及“顺应自然”地接受治疗。

对药物治疗效果差的患者,应耐心地向其解释非药物治疗方法(如ICD中的无痛抗心律失常治疗,即快速起搏超速抑制治疗等)的安全性、可靠性及高的成功率,并通过对病房或门诊成功的及效果好的患者加以分析、说明,打消患者的悲观情绪。让患者充分了解ICD治疗的最新进展及高科技的治疗方案,消除其过分的担忧及恐惧。

帮助患者接受“幸福不是人生常态,痛苦普遍存在”的事实,回顾、总结既往负面事件的处理,积极全面看待问题,摆脱对痛苦的“穷思竭虑”,创造积极的自身人生价值观。

1.6.3创造机会使医、护、患及家属互相接触、联系,以达到互相帮助、互相学习的目的以举行ICD患者及家属联谊会、建立微信群或QQ群、或/及同时随访等形式,给予患者及其家人与其他患者及其家人尽可能多的相互接触的机会,互相交流、介绍经验,互相帮助、鼓励、学习。请接受过ICD放电的患者,谈体会及感受,使伴忧郁、焦虑等精神症状的患者树立对未来治疗及生活的信心,积极配合治疗,以促使产生良好的认知及行为,消除错误的及过分的认知及行为,使患者有一健康的生活规律及高质量的生活方式。

特别是运用现代化的信息技术,通过建立医、护、患及家属微信群及QQ群,甚至创建网站等,使医、护、患及家属能及时沟通,医护人员能快速做出正确的诊断并给予迅速的处理。对患者及家属实施远程指导,即可有利于对患者病情了解及处理,更有利于增强、改善医患关系,从而减轻患者心理压力。

1.7统计学分析

采用SPSS 13.0统计软件对数据进行分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示,计量资料用t检验和单因素方差分析,计数资料用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

表1 两组临床资料结果比较例(%)

2 结果

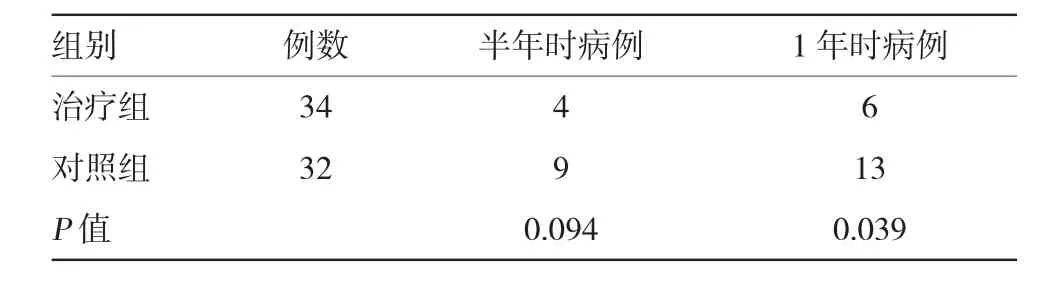

植入ICD装置前,DIS评定确定两组无明显忧郁、焦虑症患者(确诊为有忧郁、焦虑症者,不纳入研究);半年后,观察组有4例忧郁、焦虑症患者;而对照组有9例多于观察组,差异无统计学意义;1年后,观察组有忧郁、焦虑症患者6例;而对照组13例明显多于观察组(见表2)。

表2 治疗组与对照组忧郁、焦虑症例数比较

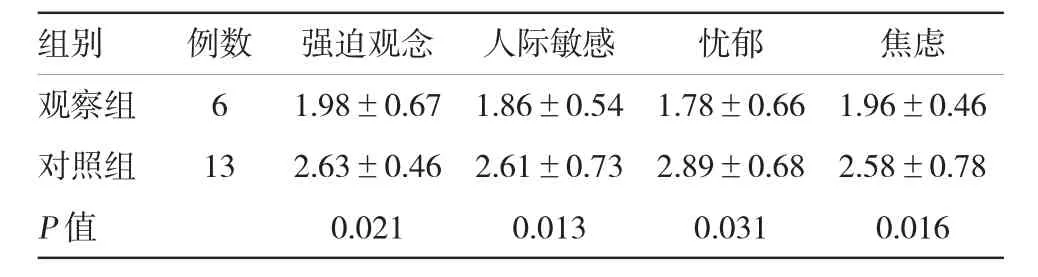

SCL-90评分,半年时,两组中忧郁及焦虑患者的精神疾病症状程度相似(见表3),但1年时观察组精神疾病症状程度明显低于对照组(见表4)。观察组1年时与半年时症状程度相似(见表5),而对照组内1年时症状程度明显重于半年时(见表6)。

表3 半年时两组忧郁、焦虑症患者精神疾病症状程度评定比较

表41 年时两组忧郁、焦虑症患者精神疾病症状程度评定比较

表5 治疗组1年与半年时忧郁、焦虑症患者精神疾病症状程度比较

表6 对照组1年与半年时忧郁、焦虑症患者精神疾病症状程度比较

观察组ICD总放电次数为:半年时10次,1年时23次;而对照组分别为15和32次,对照组放电次数有较多的趋势,差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

ICD是目前预防心源性猝死的最有效方法,随着经济的发展及广大医务工作者对心律失常治疗的了解,越来越多的患者将接受及选择安装ICD装置,接受ICD大多需要一段心理适应过程,害怕电击是常见的心理障碍[4]。电击可能给患者带来痛苦,有患者描述电击痛苦感似大力鞭抽感,患者难以忍受,对可能遭受下一次电击产生强烈的恐惧,自觉不自觉地限制日常活动,给自身及家人带来极大不便,有的患者甚至轻生。因此,电击是植入ICD的患者必须面对及接受的现实,患者必须克服心理障碍,术后才能有较高的生活质量。

CBT及ACT是目前使用较多的心理干预疗法。由于CBT及ACT有很好的可行性及较高的可接受性,被广泛应运于各个领域[9-11]。通过CBT原理对植入ICD装置的患者进行心理辅导及护理,可纠正患者错误的认知方式及消除不良的行为。许多不良的行为都与不正确的认知及思想过程有关,错误的认知导致不良的情绪及行为,所以要消除不良的行为,则只有纠正错误的认知才能从根本上消除产生不良行为的根源。CBT的理论核心在于人的“生存欲望”是无限的,因而不可避免地产生不安、恐惧等痛苦的情绪,此为生存过程中不可缺少的。人的认知及欲望随着积极的实践而发展,而对不安、恐怖等痛苦感受采取顺从接受,同时随着本来的欲望积极实践去做可改善自我的活动,从而在行动上努力不受不适情绪的干扰,尽力去做应做的事,因此逐步形成面对现实、听其自然的生活方式。

但CBT可能产生不自主的去反复思考已遭受的负面事件,诱发对负面事件的反复关注而导致穷思竭虑,最终加重抑郁患者的认知负担,使病情加重或复发。而ACT的理论基础认为人类心理可任意建立对刺激间的联系,如果这种联系带有利或害的价值意义将对人们产生明显的心理影响。因此,ACT治疗核心在于避免过度的负面认知,采取积极接受事实,将注意力关注于当前正发生的事件,引导患者认识痛苦的普遍性,使其从认知的纠结转移到现实,以此达到缓解患者负面僵化认知及心理抑郁。

临床实践中往往同时运用CBT及ACT原理,对患者进行心理辅导及治疗。ICD装置植入者往往非常关注自身基础疾病及ICD治疗效果和并发症。因此,首先应运用CBT的原理,改变患者对负性事件的消极、歪曲、不合理的认知倾向,提高认知的灵活性,找到调节情绪的正确、有效的认知方式。通过现代化的网络资源,使医患、患者之间及患者家属之间密切沟通,不仅可使患者建立正确的认知,也可使患者家属正确面对现实,给患者提供良好的心理环境。其次也应运用ACT的原理,使患者坦然接受现实,避免陷入反复、过度的错误认知恶性循环中,与实际事实紧密结合,创造自己正确的价值观。CBT即刻、短期效果好,而ACT远期效果可能优于CBT[6]。因此将CBT与ACT有机结合,能更有效地防止及治疗患者的抑郁及焦虑情绪。

本研究显示,植入ICD的患者随着时间的迁移,抑郁及焦虑患者的发生率逐渐增加,在一般治疗组中抑郁及焦虑患者的发生率明显高于心理治疗组。CBT结合ACT疗法的原理在ICD植入术前及术后的随访中对患者进行心理调整及治疗,可减少抑郁及焦虑患者的发生率,并可减少抑郁及焦虑患者的症状严重程度。观察组中抑郁及焦虑发生率低且症状程度较轻;而在对照组中,抑郁及焦虑发生率高,且随时间的延长,抑郁及焦虑症状逐渐加重。因此,对于ICD装置植入患者应尽早进行心理干预,使患者形成健康的心理状态,减少不良心理情绪的发生。

心情紧张、焦虑,可导致交感神经功能兴奋,而交感神经功能兴奋可增加恶性心律失常的发生的几率,因此可能导致ICD放电次数增加。本研究中显示对照组ICD放电次数较治疗组有增加的趋势,但无明显差异,记录中包含误放电,且例数不多,因此该结果还待行一步证实。

总之通过用CBT及ACT原理对植入ICD装置的患者进行心理辅导、治疗及护理,尤其是对有过电击经历而产生不安、焦虑、恐惧或忧郁的患者进行帮助,能促使患者对安装ICD确立正确的认知,积极面对现实及听从自然,并在生活中不断形成良好的生活方式及不断提高本身的生活质量,不仅减轻患者的痛苦,为医护人员积累了经验,也有益于以后进一步开展、推广ICD的植入工作。对植入ICD装置的患者进行心理调整,对心内科医生是新的、具有挑战性的工作,此要求与相关科室,特别是精神科专家,紧密合作、不断学习,以更好地服务于临床。

[1]GOLDBERGER JJ.Treatment and prevention of sudden cardiac death:effect of recent clinic trial[J].Arch Intern Med,1999,159(17):1281-1287.

[2]抗心律失常药物与植入型除颤器临床试验研究组.抗心律失常药物与植入型除颤器对致命性室性心律失常复发患者治疗比较[J].中华心律失常杂志,1998,2(2):67-72.

[3]KOHN RJ,PETRUCEI RJ,BAESSLER C.The effect of psychological intervention on patients long-term adjustment to the ICD:A prospective study[J].PACE,2000,23(4 Pt 1):450-456.

[4]SEARS SF,TODARO JF,URIZAR G,et al.Assessing the psychosocial impact of the ICD:A national survey of implantable Cardioverter defibrillator health care providers[J].PACE,2000,23(6):939-945.

[5]BECK AT,BUSH AJ,SHAW BF,et al.Cognitive therapy of depression[M].New York:Guilford Press,1979.

[6]HAYES SC,STROSAHL K,WILSON KG.Acceptance and commitment therapy:An experiential approach to behavior change[M]. New York:Guilford Press,1999.

[7]ROBINS LN,HELZER JE,CROUGHAN J,et al.National of mental health diagnostic interview schedule:its history,characteristics,and validity[J].Arch Gen Psychiatry,1981,38(4):381-389.

[8]陶国泰.精神疾病的分类和发展动态,沈渔屯,主编.精神病学[M].第2版.北京:人民卫生出版社,1994:319-340.

[9]谭晓菊,赵兴娥,王卫星,等.认知行为干预对青少年脊柱侧凸矫形术后的影响[J].中国现代医学杂志,2010,20(9):1358-1361.

[10]余晓波,雷俊.认知行为干预对老年高血压患者失眠的影响[J].中国现代医学杂志,2013,23(1):76-78.

[11]高国强,何剑.接纳与承诺疗法及耳鸣再训练疗法治疗耳鸣的疗效观察[J].中国现代医学杂志,2015,25(5):92-99.

(张蕾编辑)

Application of psychological therapy to patients with implantable cardioverter defibrillator

Jun MA1,Yu DENG1,Lin XU1,Jin-xia ZHANG2,Jian QIU2,Rui-bin FU2

(1.The Second Division of Cardiovascular Department,2.The First Division of Cardiovascular Department,General Hospital of Guangzhou Military Command,Guangzhou,Guangdong 510010,P.R.China)

【Objective】To observe the effect of cognition-behavior therapy(CBT)combined with acceptance and commitment therapy(ACT)on depression and anxiety in patients with implantable cardioverter defibrillator(ICD).【Methods】Sixty-six cases of ICD patients were randomly divided into psychological therapy group(34 cases)and control group(32 cases).By the theory of CBT and ACT,psychological therapy was carried out in the way of correcting cognition,facing the reality,helping each other in medical treatment or social life and other manners in order to change the psychological action of escaping symptoms to facing the real facts and accepting treatment compliantly.In the control group,only ordinary fel low-up was given.【Results】In the psychological therapy group,the incidence of depression and anxiety symptoms was lower and the degree of the psychological symptom was better than those of the control group,while there was a tendency to shock less by ICD.【Conclusions】CBT combined with ACT is effective in relieving psychological disorders in patients with ICD.

cognition-behavior therapy;acceptance and commitment therapy;implantable cardioverter defibrillator;depression;anxiety

R541

B

1005-8982(2015)36-0105-05

2015-08-14