我国湿地保护现状与问题分析——基于管理人员问卷调查*

王昌海

(1.中国社会科学院 农村发展研究所,北京 100732; 2.农村改革发展协同创新中心,北京 100732)

一 引 言

中国共产党十八届三中全会提出“建设生态文明,必须建立系统完整的生态文明制度体系,用制度保护生态环境。要健全自然资源资产产权制度和用途管制制度,划定生态保护红线,实行资源有偿使用制度和生态补偿制度,改革生态环境保护管理体制”。湿地作为一种特殊的生态类型,是自然界最富有生物多样性、生态价值最高的生态系统之一,在支撑人类社会可持续发展方面具有不可替代的作用。因此,保护湿地是增强可持续发展能力的必然要求。建立自然保护区被认为是保护湿地资源最有效的方式之一,截止到2011年底,我国共建立湿地自然保护区614个[1],其中国家级湿地自然保护区91个,国际重要湿地41个,已初步形成了以湿地保护区为主体,湿地公园等多种管理形式相结合的湿地保护网络体系。然而,近年来,随着社会经济的快速发展以及全球气候的变化,全球湿地生态系统服务功能呈现出逐年退化的趋势[2]。根据全国第二次湿地资源普查结果显示:全国湿地总面积5360.26万公顷,湿地面积占国土面积的比率(即湿地率)为5.58%。与第一次调查同口径比较,湿地面积减少了339.63万公顷,减少率为8.82%[3]。为了应对湿地面积退化的趋势,学者们进行了大量的科学研究,取得了一定的成绩。有的学者以逐步恢复和重建退化湿地生态系统、促进受威胁的湿地物种的恢复为出发点,采用湿地生态治理、修复技术与退化湿地治理相结合的方式,推进湿地生态修复[4-6];有的学者从政策层研究了不同类型湿地生态补偿政策以及中长期规划[7-8];还有学者从微观层面研究了湿地周边社区农户对湿地资源保护的认知度、生态补偿意愿以及湿地资源利用的情况等[9-11]。从大量研究成果可以看出,研究湿地管理部门人员对湿地保护过程存在问题的认知、保护措施的建议等一系列问题定量研究还是比较少的。管理人员,特别是基层管理部门管理人员,他们更熟知区域湿地资源的保护成效,因此,定量对比分析管理人员对不同类型湿地资源保护的各种问题认知度具有现实意义,能够为国家进一步制定湿地保护策略提供更直接的建议。

二 数据来源与问卷设计

课题组根据区域特点,收集了全国东部、中部以及西部11个省份(北京、辽宁、广东、湖南、湖北、江西、黑龙江、四川、陕西、青海、内蒙古以及云南)的湿地管理部门的湿地资源统计数据以及管理人员的一手问卷调查数据(湿地资源部分数据来源于各省林业厅,管理人员问卷调查数据全部来源于国家级湿地自然保护区管理局或主管部门)。管理人员调查问卷采用结构式问卷调查以及半结构式访谈的方式。现场一共发放问卷181份,其中北京15份、辽宁17份、广东13份、湖南21份、湖北11份、江西23份、黑龙江16份、四川12份、陕西27份、青海9份、内蒙古12份以及云南15份,收回问卷181份,其中有效问卷181份,问卷有效率100%。本研究有部分湿地数据来自全国统计年鉴以及全国自然保护区名录。

为了了解管理人员对湿地保护的认知,本研究问卷设计分为四部分:一是管理人员对湿地各种服务功能变化的认知。根据联合国生态系统千年评估报告,本研究对湿地服务功能认知主要从湿地面积、供给服务功能、调节服务功能、文化服务功能以及支持服务功能的变化等方面进行分析,把各种服务功能的变化分为三个等级:增强,不变及减弱;二是管理人员对湿地保护过程中存在问题的认知,主要从以下几个方面进行考究:湿地资源开垦的程度,湿地周边基础设施建设程度,水利水电设施建设程度,不科学用水程度,生活及生产的面源污染程度,生态旅游以及放牧业的影响,问卷中把存在问题的严重程度分为三个等级:非常严重,比较严重及不严重。三是为了更好地了解管理人员对存在问题成因的认知。本研究通过查询文献,收集了湿地保护过程中频次较高的问题成因供管理人员选择:法律法规不健全,多头多部门管理,湿地保护的保障体系不健全,湿地资源权属不清,湿地保护没有纳入区域发展战略以及公众对湿地价值认知缺乏。四是本研究针对管理人员对保护区管理现状的认知,主要从监测体系及技术手段的缺乏、经费短缺、与周边社区矛盾突出、管理能力薄弱以及湿地退化人为因素是否减少五个方面去分析。为了能体现出我国东中西区域的管理人员对目前该省区域湿地资源的变化情况的认知差异,本研究采用方差分析法(Analysis of Variance,简称ANOVA)分析每个问题频次的差异性,进一步了解目前湿地保护过程中存在的问题、问题成因以及保护区管理的现状。

三 结果分析

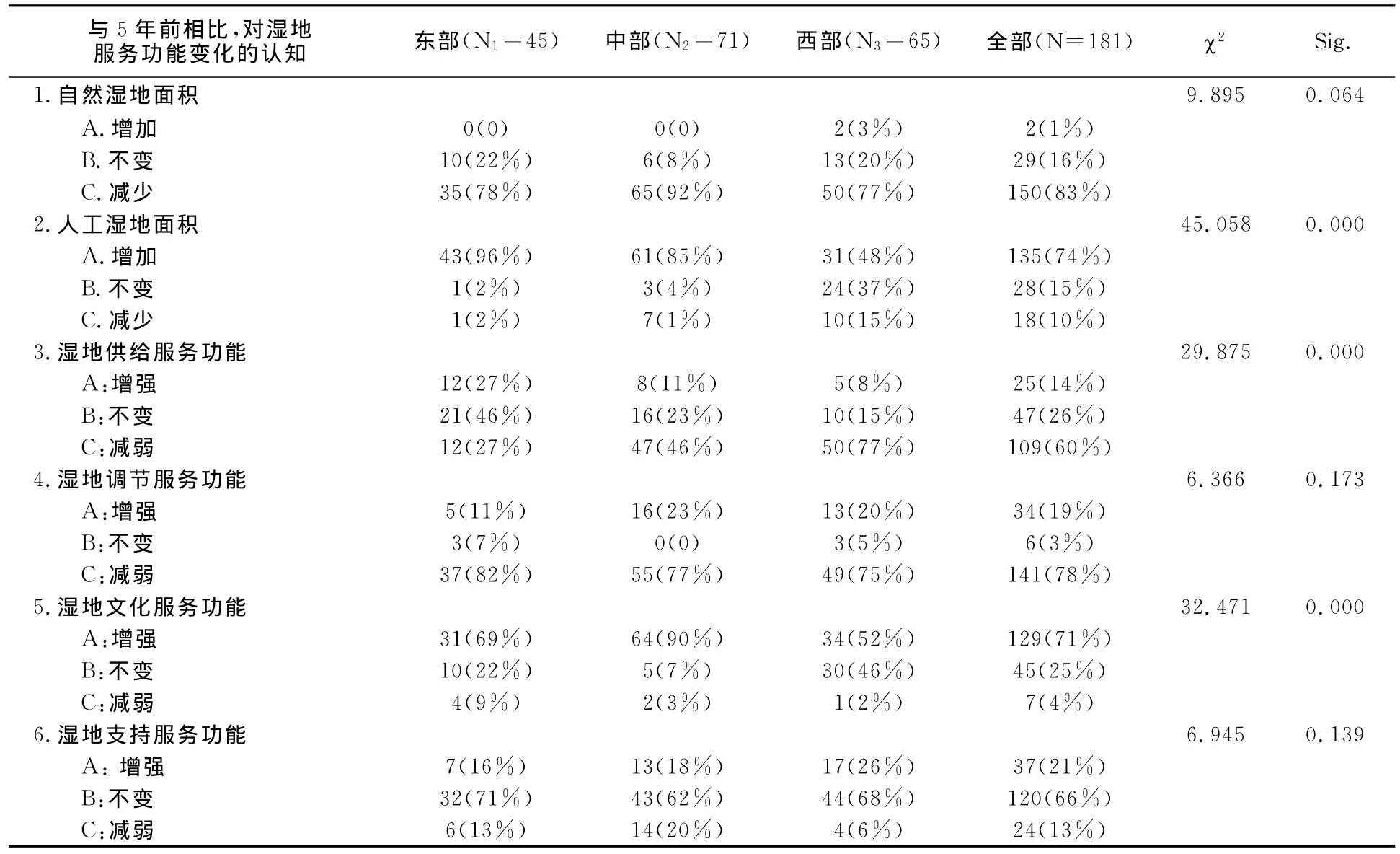

(一)对湿地各种服务功能变化的认知

人类从湿地生态系统获得的所有惠益,包括供给服务(如提供食物和水)、调节服务(如控制洪水和疾病)、文化服务(如精神、娱乐和文化收益)以及支持服务(如维持地球生命生存环境的养分循环)[12]。表1反映了近年来管理人员对湿地生态系统服务功能变化的认知度。由于气候变化以及人类活动的影响,我国自然湿地面积呈现出不断减少的趋势[2],83%的管理人员对自然湿地面积不断减少认知度是一致的(χ2=9.895,P>0.05)。然而,由于我国政府已经认识到湿地对国民经济发展以及人类生存的重要作用,一定程度上加大了湿地的保护力度,人工湿地也在很大程度上得到了发展。74%的管理人员认为人工湿地面积增加了,但东部、中部及西部的管理人员对人工湿地面积变化的认知度具有明显的差异(χ2=45.058,P<0.01)。与东部以及中部相比,仅有48%的西部管理人员认为西部人工湿地面积增加,虽然国家在一定程度上加大了人工湿地的建设,但由于经济发展水平的差异,西部地区人工湿地的建设速度较为落后。湿地生态系统同其它任何生态系统相比,初级生产力是最高的。湿地生态系统每年平均生产蛋白质9g/m2,是陆地生态系统的3.5倍[12]。湿地服务功能主要分为四个方面:供给服务、调节服务、文化服务以及支持服务功能[13]。本研究中,不同区域湿地管理人员对本省湿地的供给服务功能的变化以及文化服务功能的变化认知度具有明显的差异(χ2=29.875,P<0.01;χ2=32.471,P<0.01)。虽然60%的管理人员认为湿地供给功能减弱了,但东部的认知度远远低于西部。这也直接说明东部经济发达地区对湿地的索取进一步加大。对于文化服务功能,中部地区仅有7%的管理人员认为该功能没有变化,但其90%认为该功能增加了,这可以解释为:与其他区域相比,中部地区近年来对湿地文化价值的宣传在加大,比如江西省、湖南省等进一步规划生态旅游,加大媒体对本省湿地资源的宣传与关注。不同区域的管理人员对湿地调节服务功能以及支持服务功能的变化认知度均没有显著差异 (χ2=6.366,P>0.10;χ2=6.945,P>0.10)。78%的管理人员认为湿地调节服务功能减弱了,仅有3%的比例认为其没有变化。近10年来,我国频发洪涝灾害以及干旱灾害,也从侧面证实湿地调节功能确实减弱了。由于湿地的支持功能不能直接反应出外在变化,有66%的管理人员认为其功能没有变化。

表1 管理人员对湿地服务功能变化的认知度

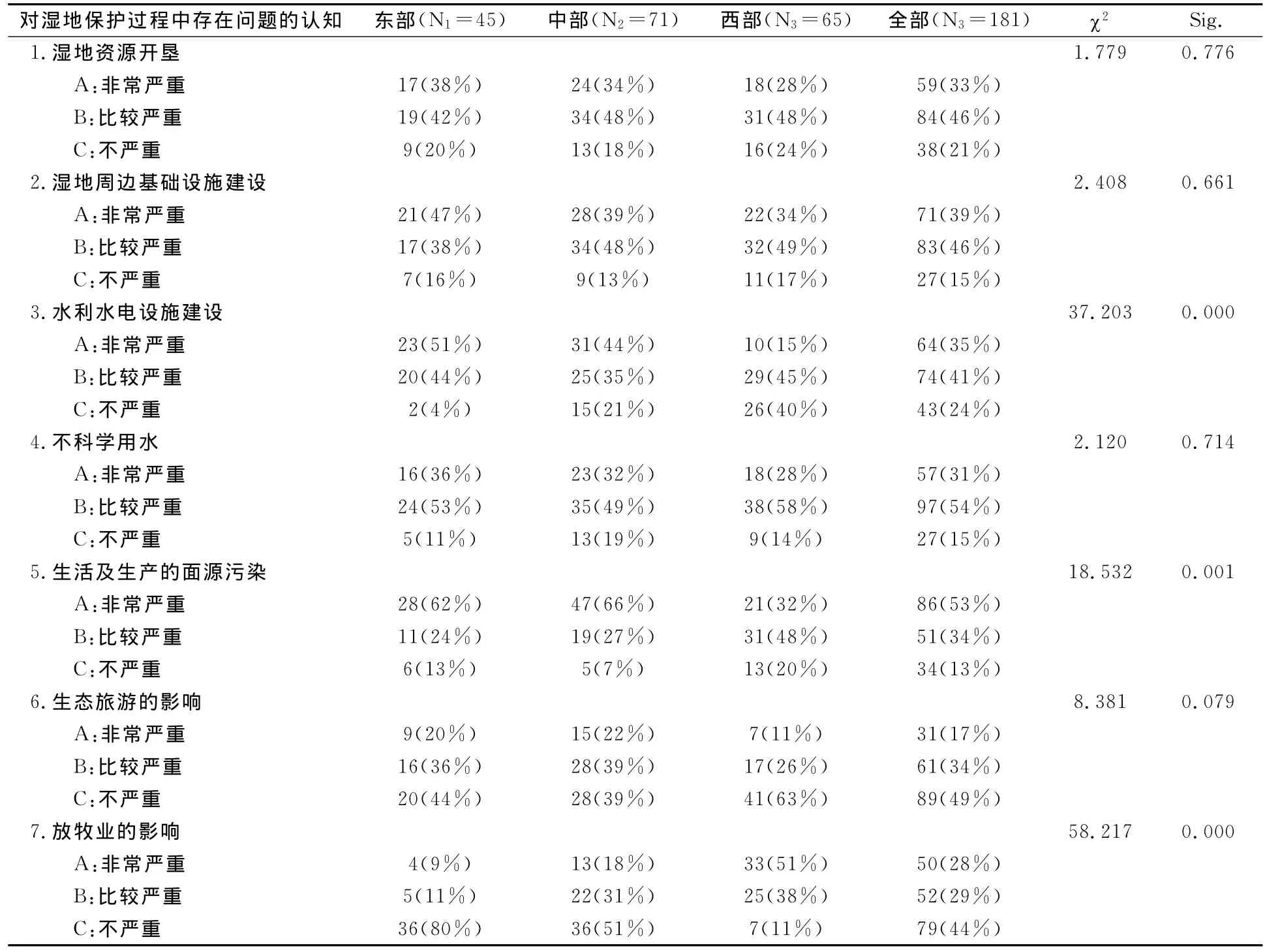

(二)对湿地保护过程中存在问题的认知

国内外大量研究成果证明[2,9],人口增加与人类活动的加剧是现在湿地锐减的一个重要原因。比如,过度开垦湿地资源、湿地周边基础设施建设、水利水电设施建设以及湿地生态旅游等因素。表2分析了管理人员对湿地保护过程中存在问题的认知度。湿地资源是人类生存的保证,但人类对于湿地资源的过多开垦已经造成部分湿地生态系统无法逆转的境地。从管理人员对湿地资源开垦程度的认知度(χ2=1.779,P>0.10)可以看出,46%的人认为本省湿地资源的开垦比较严重,33%的人认为此种情况非常严重。这与实际情况也是较为吻合的。调查发现,占用湿地、毁湿开垦(采石挖沙、排水造地、填埋河道、非法围垦)、乱捕滥猎湿地野生动物、随意倾倒垃圾污物等破坏湿地的行为比较严重。随着湿地周边基础设施建设迅速发展,比如高速公路、高速铁路、跨江大桥以及乡村公路等,部分基础设施建设直接从江河以及湖泊里穿过,已经影响到了湿地部分生态功能的供给[14]。本研究发现,至少85%的管理人员一致认为湿地周边基础设施的快速发展已经严重影响到了湿地资源的保护(χ2=2.408,P>0.10)。水利水电设施建设虽然也是影响湿地保护的一个重要因素,但本研究发现,51%和44%的东中部地区管理人员认为水利水电设施建设对湿地生态系统的影响是非常严重的,然而,西部地区仅有10%的人这样认为。这可以解释为:虽然国家加大对西部大开发基础设施建设的投资力度,但目前发展的程度还是较东部中部地区缓慢,这也进一步要求地区对湿地周边基础建设制定相关计划以及可行性报告。不科学用水与湿地资源的保护密切相关。科学、合理用水并不是放弃对经济发展的要求,而是在更高层次上实现人与自然、经济社会和资源环境的和谐,这符合社会发展趋势。如果一味粗放式发展,不顾水资源生态承受能力,继续开发破坏水环境、高耗水资源的项目,不但造成资源浪费,而且导致未来治理成本的升高,付出的代价会更大,正因为如此,全国各区域的湿地管理人员一致(χ2=2.120,P>0.10)认为不科学用水会直接影响到湿地资源的保护。同时,生活及生产的面源污染对湿地的负面影响也越来越大[15],近20年来,我国湖泊富营养化问题日益严重,已经达到88.6%,大中型湖泊如太湖、巢湖、滇池以及乌梁素海已处于严重富营养状态,洞庭湖、南四湖、洪泽湖等湖泊也出现富营养化的趋势。农业面源污染是湿地水污染的重要来源之一[16],大量的农药化肥直接排入地表水体,增加了水体富营养化的程度。生活垃圾不经处理直接倾倒至湿地周边区域,也在一定程度上影响了湿地水体水质,形成恶性循环,导致人类饮用水环境的恶化。因此,53%的管理人员认为面源污染对湿地的负面影响非常严重,但区域间也有差异(χ2=18.532,P<0.01),至少60%以上的东中部管理人员认为此情况是非常严重的,但西部地区仅有32%的人员这样认为。合理的生态旅游发展对湿地保护是有积极影响的,湿地生态旅游既是对湿地资源的一种合理利用方式,也是对湿地生态系统的一种有效管理途径。然而,我国湿地生态旅游还存在一些问题,比如旅游基础设施的建设,旅游人数的容量以及垃圾污染等。目前湿地生态旅游仍以观光游为主,旅游开发模式单一,管理人员一致认为(χ2=8.381,P>0.10)旅游活动的负面影响尚未完全突现,随着湿地生态旅游的进一步发展,寻求兼顾经济效益、社会效益和环境效益的综合开发模式,是湿地生态旅游发展的必然趋势。

表2 管理人员对湿地保护过程中存在问题的认知度

(三)对存在问题的成因的认知

探究管理人员对湿地存在问题的成因的认知度(表3),是制定湿地保护策略的重要依据。法律法规不健全是目前众多问题的最大根源,97%的管理人员一致(χ2=2.857,P>0.10)认为针对湿地保护的法律法规不健全。我国到现在还没有一部国家层面的关于湿地保护与合理利用的专门法律法规,仅有的湿地保护的法律条款比较分散,行政部门无法可依,难以有效行使职能。调研还发现:多部门管理现象依然严重,湿地保护管理涉及面广、牵扯部门多,尚未形成一套协调机制。根据管理人员的认知度(χ2=11.828,P<0.01)可以看出,西部地区多头管理问题较轻,最为严重的是东部地区。湿地权属不清一直以来影响着湿地资源的科学保护,但本研究中仅有18%的管理人员认为湿地权属问题对湿地过度开垦等问题有一定的影响(χ2=3.350,P>0.10)。这也说明,国家以及地方政府进一步明确湿地资源的权属问题,有利于湿地资源的保护与管理。区域经济发展战略是针对一定区域内经济、社会发展的全局性、长远性、关键性问题所作的筹划和决策。区域经济发展战略是实现经济和社会目标的需要,然而从目前的全国多个省份制定的中长期发展战略来看,湿地资源的保护并没有提升到一个战略的高度,虽然有的省份提到了水资源的保护战略或者规划,但水资源保护并不能等同于湿地资源的保护。从管理人员对湿地保护纳入区域发展战略的重要性的认知度可以看出,81%的管理人员一致认为(χ2=0.443,P>0.10)本省的湿地资源保护并没有上升到战略的高度,有待各个区域进一步提升湿地保护的规划以及中长期规划目标。现实情况中,即使地方政府出台了一系列规划以及保护策略,也没有最终落到实处。比如,保护经费短缺的问题、公众对湿地的认知教育问题等等,这些都在一定程度上造成了湿地保护过程中的一系列负面问题。如有的保护区因经费不足,自谋出路开展经营性项目,社会上公众并不知道湿地与人类的密切关系以及生活污染对湿地的负面影响,因此,湿地保护体系的不健全以及公众对湿地价值的认知缺乏也需要得到国家以及地方政府需要重点关注的。从管理人员的角度看(χ2=2.563,P>0.10;χ2=2.926,P>0.232),东、中及西部没有显著的差异,88%的管理人员认为保障体系不健全。本研究从以上几个方面分析了管理人员对目前湿地保护过程中存在问题的成因,大部分问题的成因依然较为严重,但从管理人员的认知分析看,大部分区域湿地资源的权属问题得到了解决,仅仅有18%的管理人员认为还没有明晰产权。因此,从地方政府层面应该继续根据各省情况,把湿地保护纳入一个战略的高度,从本质上解决目前湿地保护过程中存在的众多问题。

表3 管理人员对存在问题成因的认知度

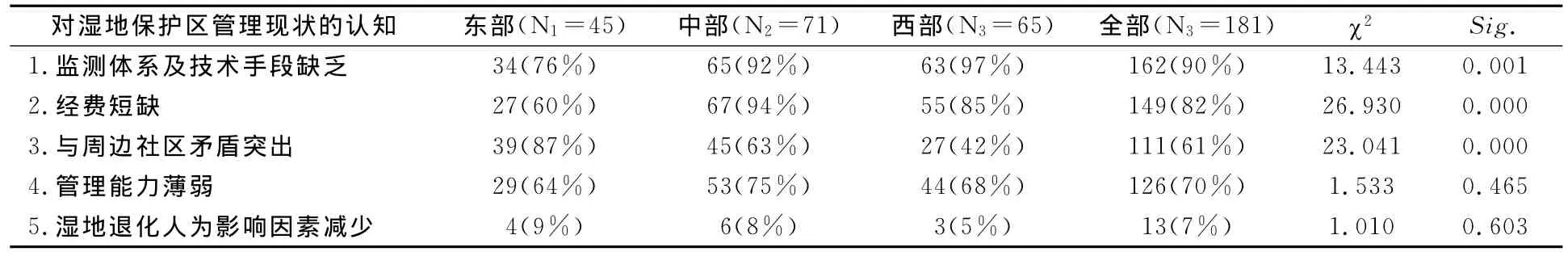

(四)对保护区管理现状的认知

管理人员对保护区管理现状的认知(表4)是反应自身管理水平的一个重要方面。目前绝大部分湿地保护区依靠基层巡护人员定期进行湿地资源巡护管理,特别是防盗等违法行为监测,工作量大且效率低,基本上还是依靠原始手段,湿地定点重点巡护,难免有盲点,这对湿地保护区的管理和未来发展是个重要的瓶颈。尽管目前监测技术以及设备已经达到一定水平,但没有普遍应用于湿地保护区的监测体系中。从管理人员对其认知度可以看出,至少90%的管理人员认为湿地保护中缺乏相应的监测体系和技术手段,但区域间认知度有差异(χ2=13.443,P<0.01),中部和西部地区管理人员认知度比例为92%及97%,但东部地区为76%。这说明目前需要解决湿地资源监测手段的变化,比如可以设置监测点安装摄像机和传感器,重点及全面监测湿地温度、湿度以及风力等一批自然属性指标,同时也可以直接监测湿地保护区内人员的活动情况,特别是对一些违法行为的监测,这对建立国家级别的湿地数据库相当重要,也能为今后科研工作以及湿地的健康发展提供依据。保护经费短缺是一个普遍问题,目前在保护区管理中,主要是管理人员事业经费以及基础设施建设经费。事业经费的主要来源是上级主管部门和地方政府,经费的短缺保证不了临时聘用的巡护人员工资的按时发放,不能提升部分人员的保护积极性。虽然是国家级自然保护区,但区域间运行经费也略有差别,东部事业经费相对充足,但也有60%的管理人员认为经费缺乏,主要体现在保护区监测站设施建设经费上。但中部地区有94%的管理人员认为经费缺乏是受各部门财政支持力度的影响,从而导致员工的收入得不到保障,多渠道以及多元化的保护投资有待进一步发展。保护区与周边社区之间的矛盾一直以来都是很棘手的问题,保护区的建立在一定程度上限制了周边社区对自然资源的传统利用方式。比如西部草原地区,尽管资源的权属较为清晰,但迫于生计的压力,畜牧业是西部沼泽性湿地周边社区的经济基础和支柱产业。随着人口增长和畜牧业的发展,保护区及周边地区过度放牧的问题较为严重[15]。四川若尔盖湿地保护区内尚有牧民3811户,共计22708人,饲养的草食牲畜达613425头,占全县饲养牲畜的一半,超载79.56%,保护与利用的矛盾较为突出。从管理人员的认知度来看(χ2=23.041,P<0.01),东部地区保护区与社区之间的矛盾最为突出,调查中发现:东部地区湖泊型湿地的资源利用与保护区的管理矛盾较为严重,由于社区的生产与生活的发展会涉及湿地资源的开采问题与湿地资源污染,湿地资源最直接的产出是水,全面保护我国的湿地,就需要加强湿地的污染控制和防治。由于经济利益的驱动,部分区域不顾相关法律政策,盲目开采各类湿地资源,负面的人类活动干扰对湿地保护区构成了严重的威胁。湿地保护区管理能力薄弱是个不争的事实,本研究中的管理能力主要包括科研能力和宣传教育能力,由于保护区缺乏专业的高层次人员,湿地保护区管理部门开展的科研能力较为有限,这使得保护区必须依赖外单位的科研人员对本保护区进行摸底以及科研活动,大部分宣传内容简单,这使得人们对湿地的认知较少,尽管国家级湿地保护区都设有宣教中心,但由于缺乏专业讲解人员,平时对外开放时间较少或者没有对外开放,宣传效率低下。

表4 管理人员对湿地保护区管理现状的认知度

四 新时期湿地保护的应对策略

(一)建立国家层面的《湿地保护法》

目前虽然有地方政府出台了《湿地保护条例》,但从国家层面讲,我国还没有国家层面的法规,这在一定程度上给湿地执法部门的职能行使带来了困难。由于我国多数湿地仍处于非严格意义的保护状况,只有建立一个国家层面的法律条件,才能使日益减少的湿地资源得到有效保护。因此,应建立国家层面的《湿地保护法》,做到各级政府以及保护区有法可依,禁止一切破坏或不利于湿地资源保护的行为。

(二)理顺湿地管理体系

湿地主要分布在陆地生态系统和深水水体生态系统相互过度的地区,包含许多重要的国土资源,分属不同的部门管理,如林业、农业、渔业、牧业、水利、环保等。如何协调好这些部门的关系,关系到湿地资源保护事业的兴衰成败。湿地资源保护是一项公益性事业,关乎当代人以及子孙后代的生存,各级相关部门应该加强部门间的联系与协调,努力在湿地资源保护上达成共识,采取协调一致、多管齐下的保护行动,特别是退田还湖以及退耕还湿等综合措施的预防和保护。

(三)建立多元化的湿地保护机制

多元化的湿地保护机制主要体现在以下两个方面:一是经费保障机制。湿地资源属于公共物品,本身无任何创收来源,因此各级管理部门应该增加对湿地保护的投入,保证自然保护区日常活动的正常运行。同时,保护区也应通过与科研院校以及非政府组织合作申报项目、科学发展保护区生态产业等方式积极拓宽筹资渠道。二是建立湿地生态保护补偿机制,投入专项资金强化湿地保护。给予稳定持续的项目支撑和资金支持,帮助周边农户群众发展旅游、商业以及其他第三产业等替代产业,对退耕还湿的农户给予适当的经济补偿,让农户减少对湿地资源的过度依赖和索取,缓解保护与发展的矛盾。

(四)加强公众对保护湿地的认知教育

保护湿地不仅仅是管理部门的责任,也需要社会公众的参与保护。湿地管理部门应该采用灵活多样的方式加强公众对湿地的了解,特别是向湿地周边群众宣传湿地效益、功能、价值以及湿地对他们及其子孙后代的生存影响等,有条件的区域可以采取电视公益广告的形式滚动向社会宣传湿地资源的重要性。此外,社会各界应主动积极向身边的人宣传湿地知识,做到人人参与,主动参与,从小事做起。总之,实施“全民参与式”的保护方式,使社会公众与湿地融洽相处,是保护湿地的重要途径。

[1] 郑姚闽,张海英,牛振国,等.中国国家级湿地自然保护区保护成效初步评估[J].科学通报,2012,(4):207-230.

[2] Gong P.,Niu Z.G.,Cheng X.,et al.China's wetland change(1990-2000)determined by remote sensing[J].Science China-earth sciences,2010,(7):1036-1042.

[3] 国务院新闻办公室.第二次全国湿地资源调查结果[EB/OL].http://www.scio.gov.cn/video/qwjd/Document/1359599/1359599.htm.

[4] 吴迪,岳峰,罗祖奎,等.上海大莲湖湖滨带湿地的生态修复[J].生态学报,2011,(11):2999-3008.

[5] 吴建寨,赵桂慎,刘俊国,等.生态修复目标导向的河流生态功能分区初探[J].环境科学学报,2011,(9):1843-1850.

[6] Stroh P.A.,Mountford J.O.,Araya Y.N.,et al.Hughes Quantifying Soil Hydrology to Explain the Development of Vegetation at an Ex-Arable Wetland Restoration Site[J].2013,(2):311-320.

[7] 杨芳.基于社区参与的洞庭湖湿地生态补偿机制研究[J].湖南社会科学,2013,(2):172-175.

[8] 韩光辉,王洪波,王亚男.北京水资源可持续利用研究——基于水资源整合与流域生态补偿的视角[J].城市发展研究,2013,(8):77-81.

[9] Figueroa F,Sanchez-Codero V.Effectiveness of natural protected areas to prevent land use and land cover change in Mexico[J].Biodivers Conserv,2008,(17):3223–3240.

[10] 王昌海,崔丽娟,毛旭锋,等.湿地保护区周边农户生态补偿意愿比较[J].生态学报,2012,(17):5345-5354.

[11] Rowe J.C.,Garcia T.S.Impacts of Wetland Restoration Efforts on an Amphibian Assemblage in a Multi-invader Community[J].Wetlands,2014,(1):141-153.

[12] 赵士洞,张永民,赖鹏飞.千年生态系统评估报告集[M].北京:中国环境科学出版社,2007.

[13] 张永民.生态系统与人类福祉:评估框架[M].北京:中国环境科学出版社,2007.

[14] 衷平,杨志峰,崔保山,等.公路网对湿地生态功能的累积效应研究——以云南纵向岭谷区为例[J].环境科学学报,2009,(2):397-405.

[15] 邓茂林,田昆,杨永兴,等.高原湿地若尔盖国家级自然保护区景观变化及其驱动力[J].生态与农村环境学报,2010,(1):58-62.

[16] 潘乐,茆智,董斌,高学睿,等.塘堰湿地减少农田面源污染的试验研究[J].农业工程学报,2012,(4):130-135.