沥青混合料车辙试验方法、指标及影响因素研究综述

万顷

(中国人民解放军广东省珠海警备区, 广东珠海 440400)

沥青混合料车辙试验方法、指标及影响因素研究综述

万顷

(中国人民解放军广东省珠海警备区, 广东珠海 440400)

车辙病害已经成为我国主要路面形式-沥青路面的主要病害。国内研究人员为此做了大量预防与检验车辙病害的车辙试验方法、评价指标,以及影响因素的研究。但未有关于这些研究系统而全面的介绍与分析。为此,全面、系统地介绍与分析车辙试验方法、评价指标,以及影响因素非常必要。

沥青混合料;车辙试验;试验方法;评价指标;影响因素

0 前言

沥青路面不仅是我国公路路面铺装的重要形式,而且已经成为市政道路建设与养护的主力军。然而,经济发展大大推动了我国车辆数量、重量,以及形式向着多元化、重载化、量增化的方向急速前行的同时,给沥青道路带来了严重压力,车辙病害频发,严重破坏沥青路面,同时也造成了潜在道路安全问题。

因此,沥青路面铺装不但要应用抗车辙性能良好的沥青混合料,而且要在应用沥青混合料之前进行科学、系统的抗车辙试验。由于受不同因素和条件的影响,现有抗车辙性能评价试验及方法不具备普适性,存在一定的局限性和不足。为此,国内道路领域科研人员对此进行了大量详细而深入研究。总体上,研究内容包括车辙方法研究、评价指标研究,以及影响因素研究三个方面。而本文将较为系统而全面地介绍目前国内在这三个方面的研究状况。

1 车辙试验方法及研究简述

目前国内外常用的车辙试验方法以法国沥青路面车辙仪(PRT)、汉堡轮辙设备(WTD)、佐治亚沥青路面分析仪(APA),以及我国国产车辙试验仪为主。美国国家沥青技术中心(NCAT),以及其它相关研究人员发现APA与路面实际使用性能相关性较好[1]。旋转轮辙仪(RLWT)[2]产于20世纪90年代末的美国,便携简单,适用于施工质量控制和对车辙病害路段进行调查分析。

我国规范中的车辙试验使用的是国产车辙试验仪。贾娟等人[3]通过采用国标车辙试验仪、佐治亚沥青路面分析仪(APA)、旋转轮辙仪(RLWT)对AC-13、AC-20、AC-25三种不同粒径沥青混合料进行车辙试验,发现国标车辙试验的变形深度最大,2000次加载次数时,变形深度是APA结果的1.6倍,RLWT的8.3倍;APA与RLWT都以最终的车辙深度来评价抗车辙能力,但它们之间的相关性较差。相比之下,国产车辙试验仪更适合我国交通和道路情况。

2 国标车辙试验评价指标研究

国标车辙试验仪评价沥青混合料抗车辙性能采用的常用指标参数包括动稳定度、绝对变形量、相对变形率、蠕变率等,受试件制作、碾压次数、温度等众多内外因素的影响,上述几种评价指标存在或多或少的局限性。

在国内,王旭东[4]相对较早地根据现行试验规程计算了沥青混合料的动稳定度和相对变形指标,发现两者存在较明显的差别,认为从概念和实际操作性角度,相对变形指标比动稳定度指标更加合理。曹林涛等人[5]通过比较研究室内车辙试验与现场加速加载试验(ALF),发现蠕变率和相对变形参数评价结论相同,且与现场实际一致,建议采用蠕变率和相对变形联合评价沥青混合料车辙试验。向晋源[6]进行车辙试验研究,认为由于动稳定度、绝对变形量、相对变形率均是实测值,会受到实测值和试件中的误差影响,试验重现性不好,而通过SPT试验结果对比分析认为修正后动稳定度评价混合料抗车辙性能更加合理,而修正后的相对变形率在控制变形(车辙)深度更加有效,两者联合作为车辙试验评价指标更好。

王淑娟[7]对沥青混合料的车辙试验、蠕变劲度试验、高温抗压强度试验等室内试验及对应实体工程车辙深度的跟踪观测研究表明0.7 MPa 荷载条件下,沥青混合料的动稳定度及相对变形、蠕变劲度、抗压强度等指标之间有较好的一致性,与现场沥青路面高温性能之间无明显相关性;1.05 MPa荷载、50%保证率温度条件下,沥青混合料动稳定度与现场沥青路面高温性能间具有良好的相关性。胡晓倩等人[8]研究6种沥青混合料的车辙试验发现:同一沥青混合料在相同试验条件,最大变形量与动稳定度值存在矛盾性,而用车辙变形曲线横坐标上的 20 min和60 min对应车辙变形曲线围成的闭合区域的面积定义并衡量沥青混合料的抗车辙性能,与最大变形量实现了良好的相关性,较动稳定度指标更具科学性。

较为详细及全面的国内关于车辙试验的典型评价指标计算公式或表达方式可参见表1所列。

通过调研国内车辙试验评价指标的研究,可以发现用相对变形评价沥青混合料抗车辙性能较为合理,且无论修正后的相对变形指标,还是相对变形与蠕变率、相对变形率、动稳定度等指标联合均能较好地实现室内测试与路面实际车辙良好的关联性。

3 影响车辙试验因素的研究

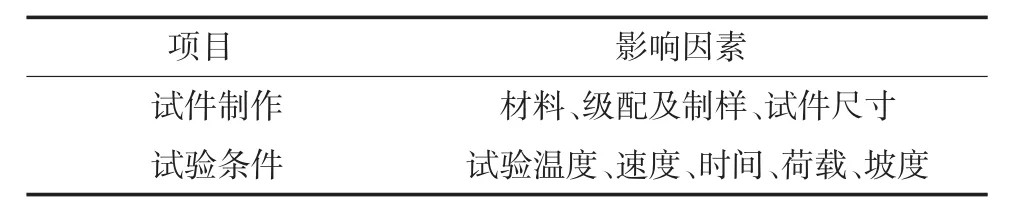

影响车辙试验的因素非常多,可分成试件制作和试验条件两类,目前已经发现并进行了研究的影响因素可参见表2所列。下面将就这两个方面影响因素的研究情况做详细介绍与分析。

3.1 试件

3.1.1 材料、级配及制样

沥青混合料由沥青、集料,以及矿粉混合组成,这些材料的物理力学直接影响沥青混合料的高温稳定性[9]。集料的不规则形、碱性程度,沥青种类、粘附性,级配粗细搭配情况,以及制样过车的质量和稳定性控制等都对后续车辙试验、稳定性、变异性、准确性及科学性产生关键影响[10]。

3.1.2 试件尺寸

尹峰等人结合Finn等,根据AASHO试验路观测结果得的两种车辙预估公式,发现车辙随厚度变化的趋势基本符合Finn得出的规律,试件辙槽深度(永久变形量)随厚度增加而增加,动稳定度则随厚度增加而减小[11]。石立万等人研究认为全厚度车辙试验可作为常规沥青混合料车辙试验的补充,对沥青路面结构的整体抗车辙性能进行检验,其评价指标可沿用单层沥青混合料车辙控制的指标,即以车辙试验45~60 min时的车辙变形计算全厚度车辙动稳定度[12]。

此外,根据国标车辙试验规定: 轮碾成型采用300 mm×300 mm×50 mm; 现场切割采用300 mm× 150 mm ×50 mm。而我国《公路沥青路面设计规范》(JTJ014 -97)推荐的高速公路的沥青层厚度为12~18 cm,而我国普遍采用的是4 cm、5 cm、6 cm的结构,这与5 cm的试件总厚度有较大的差距。因此,只用 5 cm 厚的试件来模拟整个路面的车辙,显然是不合适的。

表1 车辙试验评价指标计算公式或表达方式统计一览表[4-9]

表2 影响车辙试验的因素一览表

因此,为了保证马歇尔车辙试验的可靠性、稳定性,需要在进行试验制作过程中,确保材料的均匀性、级配唯一性、制样过程的严格控制,以及根据实际路面情况调整车辙试验厚度,厚度偏差尽量小。

3.2 试验条件

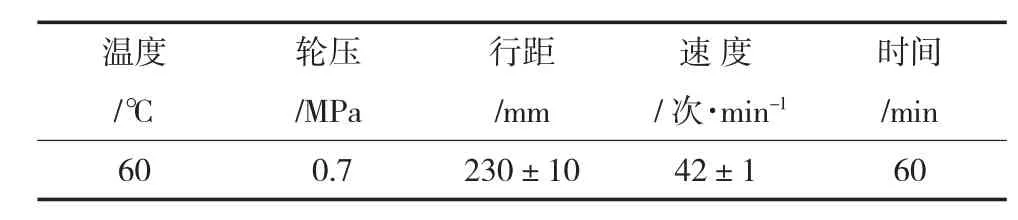

我国现行国标车辙试验条件(见表3)已难适应和满足高低温、重载、超载及大坡度等实际沥青路面要求。为此国内学者进行了温度、速度、时间、荷载、坡度等多方面车辙试验条件研究。

表3 国标车辙试验条件一览表

3.2.1 温度

沥青混合料的高温稳定性决定了路面抗车辙能力,尤其在炎热夏季,气温高,局部高温地区可突破40℃,路表面温度达到70℃,室内试验通过改变温度进行车辙试验,试验结果显示,沥青混合料车辙动稳定度随试验温度的升高,呈直线下降趋势,其车辙深度随试验温度的升高而加深,具有良好的二次线性关系[11]。

彭浩等人[13]取标准试验条件下的荷载0.7MPa、不浸水状态,而温度分别取为40℃、50℃、60℃,对沥青混合料进行对比试验分析,发现随着温度的升高,动稳定度呈现衰减的趋势,并且下降的速率随温度的升高急剧增大,当温度从40℃上升到50℃时,动稳定度衰减了18.9%,当温度从50℃上升到60℃时,动稳定度衰减了60.2%。

关宏信[14]等人则通过改变荷载和轮碾速度,考察了30℃、45℃及60℃的车辙指标,发现重载和低速的联合很容易影响车辙指标,45℃车辙试验温度下的车辙指标值劣于60℃、标准轮压和标准轮碾速度条件下的结果;而在30℃试验温度下,即使有重载和低速的联合影响,车辙指标值仍然好于60℃、标准轮压和标准轮碾速度条件下的结果。

3.2.2 荷载

彭浩等人[13]在标准温度和湿度试验条件下,分别取为0.7 MPa、0.8 MPa、0.9 MPa,进行对比分析。发现随着荷载增加,动稳定度呈现一直下降的趋势,并且下降的幅度比较大,当荷载从0.7 MPa增加到0.8 MPa,以及由0.8 MPa增加到0.9 MPa时,动稳定度分别下降了53.5%和43.7%,表明荷载对沥青混合料的高温性能的影响非常大,在设计重载交通的路面时,要特别注意荷载对沥青混合料高温性能的影响。由于我国的车辆趋于重型化,各主要路线均存在严重的超载、重载现象,远远超过了 0.7 MPa,甚至达到了1.2 MPa[15]。因此现行的车辙试验的荷载偏小,已不能客观地评价实际轴载造成的车辙情况,因此,试验荷载亟待提高。此外,实验室车辙的加载形式主要是竖向荷载,但是实际路面除了竖向荷载外,还要考虑水平剪力的影响。

3.2.3 速度、时间及坡度

变速车辙试验结果表明重载低速严重影响沥青混合料车辙性能,建立动稳定度随试验轮行走速度的变化方程,可以将低速下的动稳定度值转换成标准试验条件下的动稳定度值[16]。

大部分典型车辙试验的时间超过2 h,刘毅等人[17]通过车辙试验分析发现,延长试验时间不能改善试验结果的平行性,但有助于不同沥青混合料的区分,不同荷载与温度条件下的车辙试验,其试验时间不是材料失稳的关键因素。现有的车辙试验规程规定试验时长为60 min,而有关分析与研究认为,当室内试验轮碾速度变化时,不应该把试验时间还定为60 min,而应该保证每次试验时试验轮对试件总的轮碾次数不变,如当轮碾速度为标准轮碾速度的n倍时,那么试验时间应调节为标准试验时间的1/n倍[14]。

通过将车辙仪一端垫高来改变坡度,测得数据可发现,随着坡度的增大,车速越小,坡度越大车辙深度增加的幅度越大[11]。

总之,影响车辙试验的试验因素很多,还包括湿度、养生时间、轮碾次数等等[18],对此,要根据国内不同区域的气候、温度、交通状况、坡度等情况,选择合理而稳定的制样条件,科学合适的试验温度、荷载、速度及试验条件,不能照搬规程规定的试验条件。

4 总结

本文在简述国内外车辙试验方法的基础上,较为系统而全面地介绍和分析了国内车辙试验评价指标,以及车辙试验影响因素的有关研究成果与结论。关于国内在这三个方面的研究结果和成果可总结如下:

(1)目前主要的车辙试验测试以国标车辙试验、佐治亚沥青路面分析仪、旋转轮辙仪为主,我国普遍采用国标车辙试验仪。

(2)研究表明,在多种评价指标当中,相对变形指标评价沥青混合料抗车辙性能较为合理,且无论修正后的相对变形指标,还是相对变形与蠕变率、相对变形率、动稳定度等指标联合均能较好实现室内测试与路面实际车辙良好的关联性。

(3)只有确保材料均匀、级配唯一、制样过程严格、试件尺寸厚度与实际相符的制样条件,以及因地制宜的试验温度、荷载、速度、坡度等试验条件下,才能将各种车辙试验影响因素控制在于实际车辙情况相符合的范围内,试验结果才能更为客观、稳定、可靠的反应实际路面车辙情况。

总之,随着我国道路,尤其沥青路面事业的发展,车辙试验方法及影响因素必将发生变化,道路从业和研究人员与时俱进,将会进一步积极探索和研究。

[1] Williams R C and Prowell B D.Comparison of Laboratory Wheel Tracking Results to WesTrack Performance [A] . Preprint. Annual Meeting of Transportation Research Board, Washington, D.C.1999.

[2] Powell R B.Laboratory Performance Testing for the NCAT Pavement Test Track [A]. Annual Meeting of Transportation Research Board, Washington, D.C.2003.

[3] 贾娟, 张肖宁.沥青混合料车辙试验方法的比较分析[J].公路,2004, (11):199-203.

[4]王旭东, 何兆益. 沥青混凝土动稳定度和相对变形指标的研究[J].重庆交通学院 学报, 2000,19(3):44-46.

[5] 曹林涛, 李立寒, 孙大权,等. 沥青混合料车辙试验评价指标研究[J]武汉理 工大学学报, 2007, 29(11): 14-17.

[6] 向晋源, 孙杰. 沥青混合料车辙试验评价指标研究[J].石油沥青, 2009, 23(4):9-12.

[7] 王淑娟. 沥青混合料高温稳定性评价指标与现场车辙深度的相关性分析[J].公路交通技术, 2011, (4):35-38.

[8] 胡晓倩, 葛折圣, 王建萍. 沥青混合料抗车辙性能的评价指标研究[J].科学技术与工程, 2012, 12 (31):8304-8037.

[9] JTG E20-2011, 公路工程沥青及沥青混合料试验规程[S].

[10] 黄明星, 鞠亚娟, 王军. 沥青混合料高温稳定性试验检测方法及其影响因素[J].工程技术, 2013, (10):247.

[11] 尹峰, 张宏武. 试验条件对车辙试验影响的研究[J].内蒙古公路与运输, 2007, (99):9-13.

[12] 石立万, 王端宜, 吴瑞麟. 温度荷载联合作用下沥青路面全厚度车辙研究 [J].华中科技大学学报(自然科学版), 2013, 41 (11):37-40.

[13] 彭浩, 杨涛, 鲜铭明,等. 环境及荷重变化条件下的沥青混合料车辙试验研究[J].道路工程, 2012, (3):83-86.

[14] 关宏信, 张起森, 徐暘等. 沥青混合料中温车辙试验研究[J].公路交通科技, 2010, 27(11):38-42.

[15] 温志华, 刘英勇, 陈刚. 沥青混合料车辙试验方法与指标的局限性分析[J].北方交通, 2011, (9):21-23.

[16] 关宏信, 张起森, 徐暘,等. 低速行车条件下沥青混合料抗车辙性能试验研究[J].土木工程学报, 2010,43(10):130-134.

[17] 刘毅, 李永斌. 沥青混合料车辙试验时间研究 [J].交通科技,2014,(2)122-124.

[18] 王昌衡, 龚平,卢少林. 沥青混合料车辙试验的影响因素分析[J].西部探矿工程, 2005, (7):152-153.

U416.217

A

1009-7716(2015)03-0138-04

2014--12-22

万顷(1985-),男,湖南岳阳人,工程师,从事工程项目管理工作。