明代安徽的蒙学教育

张室龙

(明光中学,安徽 明光239400)

蒙学,作为中国古代对儿童进行启蒙教育的专门机构,西周时已有设置。但长期以来,蒙学发展缓慢,无论就其办学规模还是受到的重视程度而言,都不能与官学、私学和书院等同日而语。西周以降的两千多年时间里,尽管人们(包括皇帝及各级官僚)对启蒙教育的重要性都有较为清醒的认识,但这种认识一直停留于一个较低的层面,没能上升为国家意志,理所当然就没能转化为政府行为;且长期以来,儿童的启蒙教育多被看作是父母的职责和家族的事务,从而决定了启蒙教育的活动空间只停留在家庭和宗族之间,始终游离于官学系统之外,难以融入国家教育体系之中。唐代以后,历宋元至明,随着社会经济、政治、教育和科举的发展以及人口的增长,蒙学教育的发展既进入到一个新时期,也成就了其发展的黄金时期。

明朝平民皇帝朱元璋出于强化封建专制统治的需要,在大力办好各级各类官学的同时,对农村乡民子弟的蒙学教育给予了前所未有的关注。蒙学在皇帝诏令的指引和地方官吏的倡导下,取得了长足发展。蒙学教育逐步由家庭行为向政府行为转化,并在与官学系统接轨的过程中,最终成为国家教育体系中的有机组成部分。

有明一朝,安徽蒙学教育的办学形式是多种多样的。除古已有之的私塾、义学外,社学在安徽蒙学教育中扮演着不可替代的角色。社学起于元而盛于明。明朝建立伊始,太祖在“治国以教化为先,教化以学校为本”[1]1686的思想指导下,为改变“自胡元入主中国,夷狄腥膻,污染华夏,学校废弛,人纪荡然”[2]卷46的社会风气,把教育纳入优先发展战略,大力兴办各级学校。安徽的蒙学,尤其是社学,在此时亦获得蓬勃发展。自洪武八年(1375年)始,在全国城乡推行社学之制。诏中言:“昔成周之世,家有塾,党有庠,故民无不知学,是以教化行而风俗美。今京师及郡县皆有学,而乡社之民未睹教化,宜令有司更置社学,延师儒,以教民间子弟,庶可导民善俗也。”[3]卷96至此,明王朝从中央到地方、从城市到乡村、从大学到蒙学的完整教育体系构建完成。此后的明朝历代皇帝,不乏得太祖之重教心传者。永乐四年(1402年),成祖立幸太学碑,并明确指出,“盖学者,先立根本于乡学,然后进而光广大学。若在乡学全未有成,而望有成于国学,焉有此理?”[4]卷4上天顺六年(1462年),明确规定提学官“令有司每乡每县俱设社学”。成化元年(1465年),“令愿入社学者听,其贫乏不愿者勿强。”弘治十七年(1505年),令各府州县建立社学,访保明师,幼童十五岁以下者送入读书,讲习冠婚丧祭之礼。正德十五年(1520年),监察御史朱裳建议令提学官敦行社学教读。万历三年(1575年),“换给提学官敕谕,社学师生一体考校,务求责成,量免差役。 ”[5]卷78崇祯六年(1633 年),敕谕吏、礼部,把童子入小学接受教育看作是将来朝廷求才用人之基。[6]卷6

然而,作为朝廷文教政策向下推移的重要举措——在城镇乡村广为设置的社学,其推行的过程并不一帆风顺,其执行的效果也不尽如人意。诚如太祖的感慨:“好事难成。且如社学之设,本以导民为善,乐天之乐,奈何府州县官不才,酷吏害民无厌。社学一设,官吏以为营生。有愿读书者无钱不许入学,有三丁四丁不愿读书者受财卖放,纵其愚顽,不令读书。有父子两人,或稼或商,本无读书之暇,却乃逼令入学。有钱者又纵之,无钱者虽不暇读书亦不肯放,将此凑生员之数,欺诳朝廷。”[7]44布衣皇帝怕 “逼坏良民不暇读书之家”,只好一度停办社学。直至洪武十六年(1383年)十月,“复诏民间自立社学,延师儒以教子弟,有司不得干预。”[8]卷157此后,社学之立作为常制,被明历朝推行。但由于责权不明、监管不利、经费不足、酷吏害民等诸多原因,社学的推行终不理想,竟至出现“城市乡村旧时俱有社学,近年废弛”[9]卷21的局面,尤其是正德、弘治以后,在很多地区,社学的推行更是举步维艰。

明代安徽蒙学的教学机构主要有私塾、社学、义学等,其他还有冬学等作为蒙养教育的补充。私塾起源悠久,它是由私人经办的蒙学教育机构,在民间尤其于农村设置广泛。其设置方式或是富裕人家独自聘请老师在家设馆;或是教师自设学校自主招生;或是一村一族择址建馆,延师课子弟,不一而足。义学的出现早在宋代,但它多以宗族为单位设立,以教授本族子弟为办学目的。义学的特点是专为族中孤寒子弟而设,一般不收学费,有的还发给学习用品。从私塾和义学的办学方式和办学特点来看,由于它们都没被纳入国家教育体系之中,加之统计困难或多有流变等诸因素,在官修的方志中难觅与其相关的记录或统计。就算有难得一见的有关义学设置的记载,也多在康熙朝以后。其他见诸文集、家谱中的相关记录就更少之又少。既使这样,见诸大量安徽方志中有关社学的记载,也为我们考察明代安徽蒙学教育开辟了一条路径。

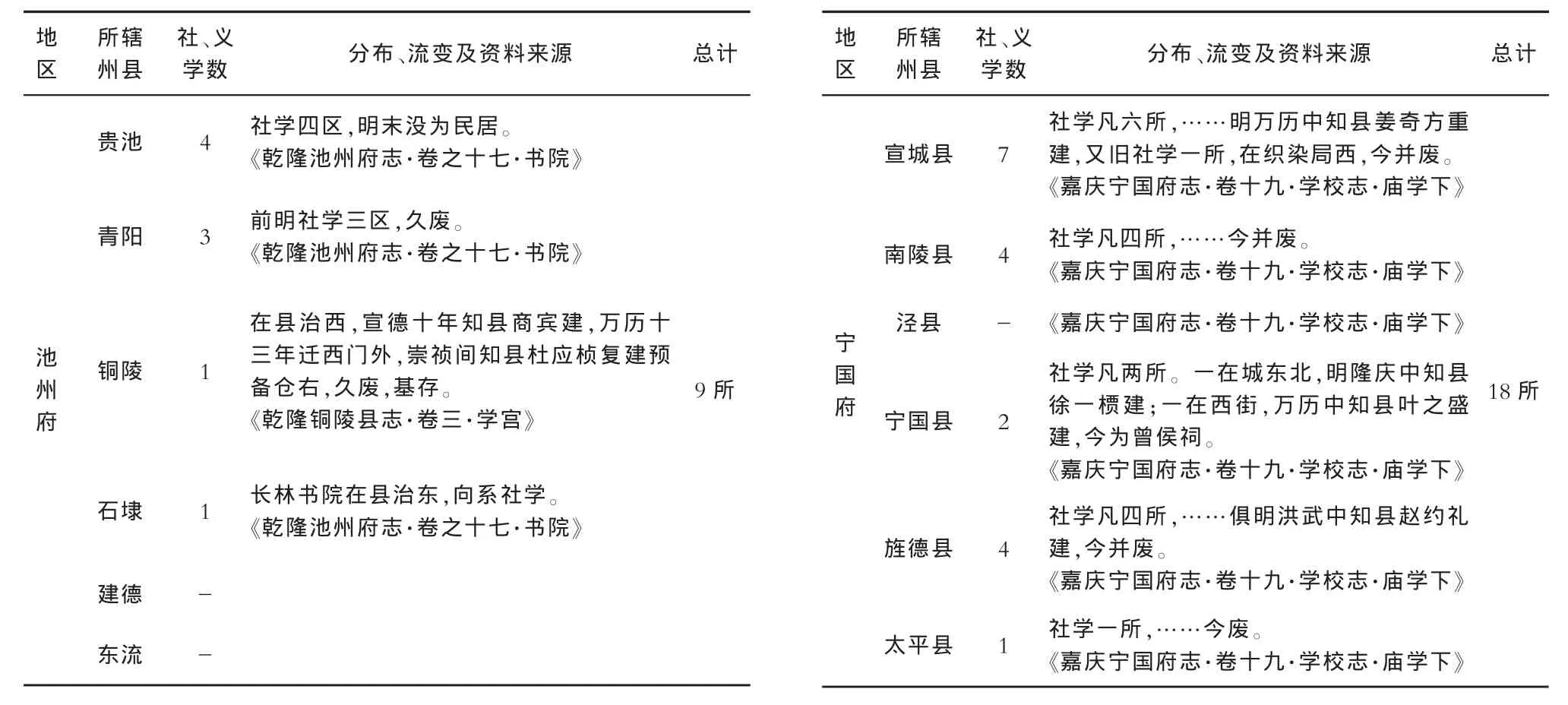

明初太祖不遗余力倡导的社学教育模式,突破了前朝官办社学的框架,实行官民并举以官为主的方式来推进。如前所述,有明一朝,社学之制的执行情况不尽如人意,其间有过反复。那么,安徽社学的设置又是怎样的一种情况呢?为准确考查明朝安徽的蒙学教育发展情况,现将明代安徽七府三直隶州的社学、义学设置情况统计制表如下,希图借助计量学的方法,结合社学的流变,把握明代安徽蒙学教育的发展脉络。

表1 明代安徽社学、义学分布一览表

地区所辖州县社、义学数 分布、流变及资料来源 总计当涂 14……万历三十年县令邓光禄请于巡按御史,谕各乡镇,俱立社学。《乾隆太平府志·卷八·学校》太平府19所芜湖 3县西新街一所,河南蔡庙巷一所,县东街一所。嘉靖十年,知县招宗广改为书院,以上俱废。《乾隆太平府志·卷八·学校》繁昌 2一在县治东……今废,隶于民家;一在学前偏右,今废。《道光繁昌县志》合肥 77社学六十四所,在城九,在乡五十有五,知府马金建。正德末督学林有孚毁淫祠增设十三所,大学士杨一清记。万历三年府志云皆废,今多为民居。《嘉庆庐州府志·卷十七·学校下》舒城 2 社学二所,一县西,一桃城镇,俱废。《嘉庆庐州府志·卷十七·学校下》本县社学二,一在县西,宏治元年重建,崇祯壬午贼毁;一在东门外,天顺初建,宏治间修,嘉靖五年知县周良会重修,今废。《光绪庐江县志·卷四·学校》无为州 13 社学十三所,在城五,乡八,今仅存乡二。《嘉庆庐州府志·卷十七·学校下》巢县 19 社学十九所,在城七,在乡十二。《嘉庆庐州府志·卷十七·学校下》庐江 2庐州府128所六安州 9 (州)社学四所,……并五乡社学俱废。《同治六安州志·卷之十五·书院》英山 2 社学二,明末俱废。《同治六安州志·卷之十五·书院》霍山 4 社学四隅各一所,久废。《同治六安州志·卷之十五·书院》怀宁 10 俱正德癸酉李纯创建。《康熙安庆府志·卷之七·学宫》桐城 24 俱弘治己酉知县陈勉建。《康熙安庆府志·卷之七·学宫》安庆府潜山 2 ……咸有堂有室有书有门。《康熙安庆府志·卷之七·学宫》48所太湖 7……俱宣德知县邓泰建,成化间知县许英重修,咸有堂有室有书有门。《康熙安庆府志·卷之七·学宫》……俱弘治壬戌知县建,正德癸酉知县修,咸有堂有室有书有门。《康熙安庆府志·卷之七·学宫》望江 1 在税务岭,有堂舍。《康熙安庆府志·卷之七·学宫》宿松 4直隶广德广德 4东社学……弘治十五年知州范昌龄迁建于庙左。西社学……南社学……北社学,四学俱成化四年知州陆凤建,弘治中知州杨朴,同知杨庆重建。正德十二年,知州周时望,嘉靖七年判官邹守益各加修葺。万历间知州吴同喜、段猷显相继葺而新之。……旧有东西南北四社学,后俱废。《光绪广德州志·卷十·学校》6所建平 2 社学二所。《雍正建平县志·卷十二·学校》

地区所辖州县社、义学数 分布、流变及资料来源 总计和州直隶和州5所以上观上社学,……旧名养正学社,明知州孟雷州同郑琬建……今废;移风社学……今废;表中社学……明知州易鸞改建,今废;城南社学……明知州孟雷州同郑琬建,今废;乘泗社学……在镇公馆东,岁久圮敝,明知州康诰重修,今废;其乌江白望姥下梁山各社学,俱知州孟雷建,今皆废。《光绪直隶和州志·卷八·学校志·书院》10所以上含山 5一在崇儒坊东,万历三十四年开启,……遂废。一在清溪镇,一在仙踪镇,一在运漕镇街西,一在东七都黄墩,今废。《康熙含山县志·学校》直隶滁州滁州 -全椒 -来安 -凤阳 1社学在县南,万历甲寅知县万嗣达始建,今废。《光绪凤阳府志·卷十三·学校志》临淮 -怀远 1义学,旧志在县治西南,即社学旧地也。其地西、南俱抵城隍庙,明邑绅孙秉阳用银五两买左邻杨柏地以益之,自办工料,建瓦房三间,草房一间,匾曰“义塾”。《嘉庆怀远县志·卷三·学校》定远 5在城四方各一所,在乡二十九里北炉镇一所,今废。《光绪凤阳府志·卷十三·学校志》五河 15社学旧志云十五,图各有一所,旧废。康熙十年知县李云景兴复,二十年教谕周世贤又请兴复,康熙二十四年遵旨裁汰。《光绪重修五河县志·卷四·建置志·学校》虹县 -寿州 9 (在城)社学四所,……并五乡社学俱久废。《光绪寿州志·卷九·学校志》凤阳府蒙城 3景泰二年知县孙震建于儒学东,今废。万历九年,知县吴一鸞建于东门内,十一年又建于县西街。《乾隆颍州府志·卷之四·学校志·书院》泗州 2 旧州城内有社学二,……后俱废。《乾隆泗州志·卷六·学校·义学》盱眙 -天长 -宿州 -62所灵璧 4……城内四门俱有社学,明初建,各延社师以训蒙童,知县督之,后废,今有遗址。《乾隆灵璧县志略·卷二·学校》颍州 -颍上 8 社学八所,……今俱废。《乾隆颍州府志·卷之四·学校志·书院》太和 2 社学二所,……久废,仅存基址。《乾隆颍州府志·卷之四·学校志·书院》亳州 5按刘志云:州之社学……(计四所),今俱废;华志云:旧义学在……(一所),今亦废。《光绪亳州志·卷之七·学宫》霍丘 7社学七所,……俱久废,康熙六年知县姬之簋次第修复,今俱废。《乾隆颍州府志·卷之四·学校志·书院》

地区所辖州县社、义学数 分布、流变及资料来源 总计歙县 112 关乡并各都共一百十二所《弘治徽州府志·卷之五·学校》休宁 140 在县治西,各乡俱有之,共一百四十所。《弘治徽州府志·卷之五·学校》婺源 140徽州府国朝洪武八年,颁行设立社学一百四十所,于邑之坊都居民辏集之处,后蒙住罢。乡民有乐教者各自延师训诲子弟,成化三年知县韩俨修举,弘治三年知县方溥重立。《弘治徽州府志·卷之五·学校》祁门 27 在县东平正桥,各乡皆有之,共二十七所。《弘治徽州府志·卷之五·学校》462所黟县 13 在县治东北并各乡,洪武八年改勘一十三所。《弘治徽州府志·卷之五·学校》绩溪 30洪武八年取勘共三十处,设立于坊都居民辏集之所,在各都者无考,在坊者止一处,在儒学左。成化丁亥提学御史陈选令知县窦道原重修。《弘治徽州府志·卷之五·学校》

关于本表的几点说明:

其一,本表中的安徽府州县以《明史·志》中南京所辖的行政建置为准,计七府三直隶州六十县。其中凤阳府为大明龙兴之地,其行政建置多有变化,直至弘治九年(1496年)才最终确定下来,故本表凤阳府的统计,以弘治九年下辖的五州十三县为准;

其二,本表中除另加说明外,所引府州县志均出自江苏古籍出版社、上海书店、巴蜀书社编《中国地方志集成·安徽府县志辑》,1998年4月第1版;

其三,本表在制作过程中也遭遇到史料阙佚的困难。对少数州县社学的设置情况,方志中或语焉不详,或根本就没有记载。对资料缺位的情况和遗憾,表中概以“—”代替,以备新材料的发现再完善之。

据上表,对明代安徽蒙学教育的发展得出以下的认识:

第一,明代国家层面对蒙学的管理主要是通过政策或立法,并佐以扶持、引导和有限控制。虽无完备的督察制度,但一些有责任心、注重蒙养教育的地方官吏,在一定程度上履行了蒙学教育的行政督察职责,这一点在安徽社学的设置、重建中不难发现。客观而言,地方官在蒙学教育中的主导作用,更多地体现在维持学校发展的经费资助上,这正是部分地方社学得以维持的一个重要经济因素。

第二,虽然有洪武十六年“民间自立社学,延师儒以教子弟,有司不得干预”的诏令,但从表中仍然可以看到,安徽各府县所立社学仍多以知府、知县等倡导设立为主,民间自设极少。仅就庐州府而言,明代的庐州还不能算是人文鼎盛之地。然而庐州府的社学无论是在总数还是在平均数上都居当时安徽的前列。这种情况的出现,很大程度是人为因素的结果。从庐州府志看,庐州府社学的设置高峰固然在洪武时期,此后有所废驰。到了弘治年间,得到全面恢复,尤其是府治所在地合肥县。府志载,弘治十四年,知府马金“有志于礼乐之化。檄所属州县,各新社学如制。”时任合肥县知县的孙纮勤“慎而才,授之以规,而属以专督”,对前朝县所辖的六十四里的64所旧社学加以整顿,对那些“屋皆废,而豪右因夺其废者”,“乃循其址之犹存而新其馆社,缭以周垣,固以重门”;同时又“清拓其所夺而创造之”,[10]17这样64所社学得以再新。可见,明代地方社学的兴废,与地方官员的重视与否实在是有着相当大的关系。

第三,明代安徽府县的社学分布呈现出乡多城少的特点。尤其是社学分布较多的州县,如合肥县,在乡55所,在城9所;再如徽州府各县,其462所社学中的绝大部分也是广布乡村。这种情况的出现,恰恰印证了社学设立的初衷。

第四,从明朝社学设置的整个过程来看,有高峰,有反复,当然亦有尾声。表中反映,明朝初年是社学设置的高峰期。此后社学的设置或高或低,但都不能达明初之盛。而至万历以后,内忧外患的中央难有作为,既使在地方官吏中,关注地方基础教育者,也多是心有余而力不足。

第五,从社学的空间分布上看,安徽府县的社学设置很不平衡。这种不平衡不仅表现在社学总数上,在社学的平均数上,各州县差距也很大。我们可以借助下表来更清楚地观察这种情况。

表2 明代安徽社学、义学分布密度表

据表2,各州县的平均社学数反映了各地的社学密度,也一定程度上反映出各地蒙学教育的普及程度,从而反映出各地蒙学教育的发达程度。由上可以把明代安徽的蒙学教育划分为三个层次:即发达地区(10所以上),包括庐州府和徽州府;欠发达地区(5-10 所),包括太平府、安庆府、直隶和州;落后地区(0-5所),包括宁国府、凤阳府、池州府、直隶广德州。

以上差距的产生,人为因素固不可小觑,但经济、文教传统等因素在社学设置的过程中同样具有重要的作用,这种作用在社学设置最盛的徽州府表现的最为鲜明。自明中叶,商品经济获得较大发展。精明的徽州商人在涌动的商品经济大潮中大展身手,逐渐发展成为一支执商界牛耳的大商帮。在这些大大小小、数量众多的富裕起来的徽州商人中,就有不少曾是饱读诗书的士子。这些有文化知识的商人,在真切体会到激烈的商业竞争中文化知识的重要性的同时,也清醒地认识到:经商谋利只是解决经济基础的一种手段,让子孙业儒就仕、显亲扬名才是他们的终极关怀。正是基于这样一种价值追求,致富后的徽州商人对兴教办学格外热心。他们凭借财力的优势,多方位、多层次地资助教育,其对塾学、义学等民间教育致力尤甚。诚如明人汪道昆所言:“夫贾为厚利,儒为名高。夫人毕事儒不效,则驰儒而张贾;既侧身飨其利矣,及为子孙计,宁驰贾而张儒。”[11]卷52尤其是曾经作为官学组成部分的社学的衰败,则给拥有一定经济实力的民间经济力量渗入民营教育提供了绝好的契机。如此,也就不难理解徽州府的蒙学教育何以长盛而不衰了。

[1]明史:卷 67[M].北京:中华书局,1974.

[2]明太祖实录:卷46[M].台北:中央研究院,1962年影印本.

[3]明太祖实录:卷96[M].台北:中央研究院,1962年影印本.

[4]明仁宗实录:卷4上[M].台北:中央研究院,1962年影印本.

[5]明会典:卷78[M].台北:台湾新文丰出版公司,1973年影印本.

[6]崇祯实录:卷6[M].台北:中央研究院,1962年影印本.

[7]朱元璋.御制大诰·社学第四十四[M].上海:上海古籍出版社,1995.

[8]明太祖实录:卷157[M].台北:中央研究院,1962年影印本.

[9]明英宗实录:卷21[M].台北:中央研究院,1962年影印本.

[10]嘉靖徽州府志·卷十七·学校下[M].北京:书目文献出版社,1998.

[11](明)汪道昆.太函集:卷 52[M].合肥:黄山书社,2004.