中国外语教学研究者国际期刊发表回顾与展望

张广勇 王俊菊

(1.贵州民族大学 外国语学院,贵阳 550025;2.山东大学 外国语学院,济南 250100)

一、引言

对于非英语国家EAL(English as an Additional Language)研究者而言,国际期刊发表可谓是一个困难重重的过程。从上世纪90年代开始,这一问题逐步引起国内外学者的广泛关注,如今已经发展成为学术英语 (English for Academic Purpose)的一个重要研究领域。研究问题涉及非英语国家双语研究者的学术发展、在国际期刊发表文章的态度、面临的问题以及成功发表的策略、国际学术期刊编辑对EAL研究者的态度等 (Braine,2005;Casanava,1998;Flowerdew,2001;徐昉,2014)。

毫无疑问,中国的EAL学者也面临同样的问题。黄萍和赵冰 (2010)的研究发现:与港澳地区的学者相比,中国内地学者在国际期刊发表方面面临特殊的困难,如缺乏英语学术论文写作策略、与国外研究者合作力度不够、缺乏充足的数据资源和实验设备、缺乏对目标期刊的了解等。针对这一现状,Wen&Gao(2007)呼吁国际期刊应当发表中国研究者在国内公开发表成果的英文译文,即“双向发表”,这一建议在国际上引起了较大反响和争论。Hamp-Lyons(2009)认为已经发表的文章翻译成英文后再拿到国际期刊发表,“既无必要,也不慎重”。而有的研究者则认为国际期刊编审政策早已发生改变,但不是放松和降低标准,而是从投稿、改稿到最终发表的每一个环节为投稿人提供引导和帮助,从而提高发表的成功率 (Gong,2009)。

然而,国内外的研究主要关注的是自然科学领域的研究者在国际期刊发表过程中遇到的问题,只有极少数研究涉猎人文社会科学领域的EAL学者,比如Flowerdew&Li(2009),这样的状况与人文社会科学的发展并不匹配。过去十多年来,随着国际社会科学评价标准的引入 (比如SSCI和A&HCI),中国人文社科研究的国际化进程进一步加快。研究者开始关注整个国际人文社会科学界的前沿理论课题并得到西方乃至国际学界的瞩目 (王宁,2014)。作为人文社会科学研究的重要组成部分,外语教学研究者是一个特殊的EAL群体:英语既是他们的研究对象,也是他们参与国际学术交流的工具。在国际期刊发表过程中,他们是否面临同样的困难?国际期刊发表的现状如何?这些问题尚没有引起足够的重视。鉴于此,本文尝试从国际期刊发表数量、类型、研究方法和研究领域等角度,分析我国外语教学研究者在国际期刊发表论文的现状、特征和趋势。

二、研究方法

为了了解某一学科或研究领域的现状和发展态势,研究者一般采用两种方法收集相关文献数据:一种是通过关键词收索相关研究成果,然后对数据进行全面分析和归类,比如王俊菊 (2013),古煜奎、邵曦瑶 (2015);另一种是选择有代表性的学术期刊进行个案期刊的历时数据调查,比如李志需、李绍山 (2003),以达到管窥全貌的目的。前一种方法收集的数据较为全面;后一种方法收集的数据数量相对较小,但由于选择的期刊都是本领域具有代表性的学术期刊,所以数据基本能够反映该领域的研究现状。考虑到本研究收集的数据跨度时间为33年,同时研究对象是“中国的外语教学研究者”在国际期刊发表的文章,作者信息的确定不适宜采用在数据库中通过关键词来查找数据的方法,因此选择了后一种数据收集方法。

我们选取了6种应用语言学国际期刊,包括Language learning(LL)、Modern language journal(MLJ)、System、TESOL Quarterly(TQ)、Applied Linguistics(AP)、English for Specific Purposes(ESP)。期刊的选择主要考虑了以下因素:首先是代表性。这些期刊都是公认的国际应用语言学和外语教学的权威学术期刊,其中5种在国际语言类期刊排名中列前12位 (Jung,2004);其次是关联性。本研究的问题主要是应用语言学和外语教学研究,所以刊登理论语言学学术文章的期刊如English Language and Linguistic不属于本研究范围;第三个因素是创刊时间。虽然有的期刊满足前两个条件,但由于创刊相对较晚 (比如International Journal of Applied Linguistics创刊于1991年,Journal of Second Language Writing创刊于1992年),缺乏前后数据的比较,因此没有包括在本研究范围;最后一个因素是数据的准入条件。有些期刊没有电子期刊数据库的准入条件或无法找到历时33年的纸质数据,因此也排除在数据收集的范围之外。

本研究的文献收集步骤如下:(1)进入期刊数据库(包括Wiley Online Library,JSTOR,和 Scopus),找到来源期刊,然后通过期刊目录中的作者信息确定作者是否是中国学者。如果有多名作者,不论排名先后,只要其中之一是中国作者,则属于本研究范围数据。出现电子期刊缺省的时候则查阅相应的纸质期刊;(2)通过正文中所附的作者机构信息确定文献是否属于本研究范围。本文中的‘中国外语教学研究者’主要指来自中国内陆地区的学者,文章发表时所属机构属于其它国家或港澳台地区的中国研究者的文章不属于本研究范围;(3)依据文章署名作者信息,将文章划分为三类:独立研究成果、国内学者间的合作研究成果、中外学者间的合作研究成果;(4)阅读文章正文确定其研究主题和内容。遵循以上数据收集步骤,我们收集到从1978~2010年33年间中国学者在这6种期刊上发表的文章共44篇。

三、结果与讨论

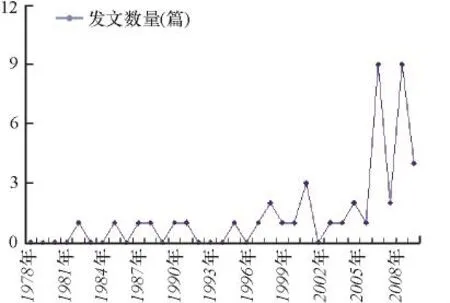

1.发表数量呈动态增长趋势

中国外语教学研究者在6种国际期刊发表的文章数量呈现出平稳推进和“波浪式”增长的态势 (见图1)。这种特点具体体现为:1978~1988年间共发表文章4篇,主要集中在TQ、AP和System三种期刊上。其它三种期刊LL、MLJ和ESP上没有发表中国学者的文章。1989~1999年间发表的文章共计7篇,仅比第一阶段多了3篇。与第一阶段相同的是,7篇文章都集中于3种期刊刊,分别是System、LL和AP,另外三种期刊没有发表中国学者文章。而2000~2010年间发表的文章数量增至33篇,除了Applied Linguistics以外,其余5种期刊都发表了我国学者的研究成果。由此可见早期发表的文章不仅数量少,而且期刊种类较为集中。但是最近11年则出现了数量增长和期刊种类“多点开花”的变化。

图1 中国外语教学研究者在国际期刊发表文章数量的增长方式

为什么会出现如此大的反差呢?我们认为有内外两方面因素:内因是我国研究者加入国际学术共同体的意愿更加强烈。通过上世纪80年代的理论引进和90年代的方法论意识苏醒之后 (Gao et al,2001),我国研究者已不再满足于理论的引进,向外推介中国的研究成果意识进一步加强。同时,研究者通过长期的学习和积累,更加熟悉国际期刊论文的研究范式和学术语言。外因则包括几个方面因素:一是与我国经济增长和教育科研投入增长有关,因为科学研究产出与国家在世界范围内的财富分配有着密切联系 (Salager-Meyer,2009);二是国内学术研究评价机制的改变,在SSCI和A&HCI收录的国际期刊发表论文的研究者在学术能力评定中更具有优势,这促使中国学者向国际期刊投稿的数量出现猛增的现象 (Brain,2005);第三个因素可能与国际期刊编辑政策调整有关,有的期刊加强了对非英语国家投稿作者的引导和帮助力度 (Gong,2009),这必然提高了非英语国家包括我国研究者成功发表的几率。内外两方面因素的推动,使得2000年成了一个分水岭,前22年6种期刊共发表11篇,而后11年则发表了33篇,是前两个阶段总和的三倍。

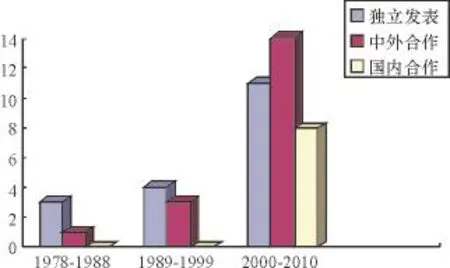

2.独立发表向多元合作转变

发表方式在本文指研究是独立完成还是合作完成。合作完成进一步划分为国内合作和中外合作。统计结果见图2:

图2 1978~2010年6种国际期刊发表论文的方式

从整体上看,在44篇文章中,独立发表的成果共计18篇,占总发文量的41%。合作成果共26篇,占总文章数的59%。其中国内合作发表的文章共有8篇,中外合作的文章共计18篇。合作发表数量的上升一方面是研究范式转变的客观要求。过去中国研究者熟悉的经验介绍式的文章多采用文献分析方法,通过反思、归纳总结最后成文,研究往往独立完成。而现代应用语言学研究的主要范式是实证研究,除了文献分析以外,研究者常常需要通过实地访谈、问卷调查和实验的方式收集数据,然后再采用统计软件对数据进行分析。这使得研究往往难以独立完成,因此合作就是必然的选择。对于我国研究者而言,合作还有另外一层意义。合作研究尤其是中外合作研究更容易在国际期刊发表,因为国外合作者不仅具有语言优势,而且更加熟悉国际期刊文章的研究范式和学术期刊的编辑惯例,这就可以解释为什么早期发表的实证研究成果多为中外合作发表,比如 Huang& Naerssen(1987),Wen& Johnson(1997),Taylor& Chen(1991)。

值得注意的是,80年代和90年代的发表方式只有两种:独立发表和中外合作。2000年后这一情况发生了改变,共发表了8篇国内研究者的合作研究成果,表明我国应用语言学研究者国际期刊发表形式更加多元化。一方面反映了国内研究者整体研究能力的提高,同时也表明国内研究者开始脱离早期对国外研究者的依赖,寻求国内同行间的合作。这种合作的优势在于团队成员间没有文化沟通障碍,对国内的情况更为了解,这更加有利于研究的顺利开展。

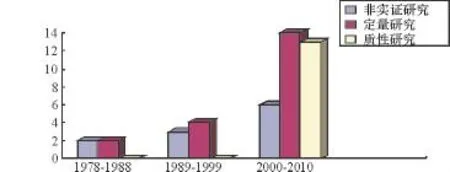

3.非实证研究向实证研究转变

本文依据Gao.et al(2001)将研究方法分为三种:定量研究、质性研究和非实证研究。定量研究方法包括实验研究、描述性和推断性研究;定性研究采用的方法主要指文本分析、人种志研究法、课堂互动分析、叙事和语言报告如日志等;非实证研究主要包括理论与应用、教学法、个人经验及观点介绍等。统计结果见图3:

图3 1978~2010年发表文章所使用的研究方法

从图3可以看出,我国研究者采用的研究方法经历了从经验介绍等非实证研究向实证研究的转变。80年代和90年代发表的文章,主要采用非实证研究方法,多为中国特有的英语教学方法、学习方法和英语教学历史的介绍。实证研究则主要表现为定量研究,这也基本反映了同期中西应用语言学的研究现状。80年代,中国的应用语言学研究重在理论反思和引进,90年代方法论意识得以加强,定量研究数量快速上升。而西方的国际期刊一致遵循实证研究传统,但研究方法也经历了从定量研究到质性研究,再到综合研究的转变 (Gao et al,2001)。这就可以解释为什么早期国际期刊发表的国内研究者的文章主要是定量研究和非实证研究,而没有质性研究,因为质性研究在国内也只是90年代才刚刚开始出现。2000年后,6种期刊共发表了13篇采用质性研究方法的文章,这表明国内研究者已经发现国际研究范式的转变,并及时作出了调整。由此可以看出,与80年代和90年代相比,中国研究者的国际化意识更强,更加熟悉和了解国外应用语言学研究的进展和趋势。

4.研究特殊问题向研究普遍问题转变

44篇文章分别涉及英语教学法、二语习得、专门用途英语等不同的研究领域,各个时期略有不同。80年代主要关注的是中国的英语教学历史和现状、教学经验和方法。90年代开始关注二语习得领域的核心问题比如中介语和学习者因素,同时英语课堂教学依然是研究的重点。进入21世纪以后,研究领域呈多样化趋势发展,基本与国际研究热点同步。除了继续关注语言习得研究以外,我国学者开始表现出对专门用途英语的研究兴趣,具体领域涉及商务英语、医学英语和航空英语等语体研究。

从发表的文章来看,研究问题的选择体现出从国内问题到国际问题的转变,由特殊问题到普遍问题研究的转变。80年代和90年代主要以对外介绍为主,研究的是中国的“特殊问题”,比如中国英语教学的历史回顾 (Zhu,1982),中国的口语教学经验 (Yang,1988),中国英语培训项目(Yang,1998),广播在中国英语学习中的应用 (Yu,1995)。这些研究的特点是主要向国外介绍中国的英语教学历史和现状、中国英语教学特有的经验,研究的范式属于非实证研究。从90年代开始,关注一般语言习得问题的研究开始增多,比如中介语产出中的交际策略 (Chen,1990)、英汉科技文本对比 (Taylor&Chen,1991)、学习者个体差异与英语学习成果的关系 (Wen&Johnson,1997)、二语课堂的互动 (We,1998)、中介语研究 (Wang&Lee,1999)。这类研究与经验介绍类文章不同,强调以中国学习者为对象研究二语习得和外语教学的普遍性问题,研究方法多为实证研究。这种变化趋势在进入21世纪以后更为明显,在2000~2010年发表的33篇文章中,基本没有经验介绍的文章,而研究问题则几乎涉及了语言习得和外语教学的所有领域。

四、未来走向

时间跨度和发表数量之间的对比表明,中国的应用语言学研究国际化经历了一个动态曲折的发展过程,这与其它学科的国际化进程基本一致。但同时我们也发现随着研究方法、研究问题和研究范式的转变,发表的数量呈现出动态增长的趋势。这说明难度只是一个相对概念,处于动态变化之中。我们认为以下因素将有利于外语教学研究者的论文在国际期刊成功发表,从而推动研究国际化的深入发展:

首先是国内学术研究环境的进一步变化。宏观方面,中国在2011年超过日本成为了第二大经济强国。国力的增强意味着教育和科学研究投入也将随之增长,这无疑会促进我国外语教学和研究的发展。为此,有研究者把未来中国应用语言学研究的发展与上世纪80年代日本取得的研究成果相提并论 (Kobayashi,2011)。国力增强的直接体现就是研究条件的改善。国内高校和科研院所纷纷引进国外先进的电子资源数据库,而中国高校人文社会科学文献中心(CASHL)的建立,更是实现了国外文献的资源共享,这使得研究者获取国际研究信息资源更加迅速和便捷。同时,随着《国家中长期教育改革和发展纲要 (2010~2020年)》和《高等学校哲学和社会科学繁荣计划 (2011~2020)》等教育和科研政策的制定,应用语言学的学科定位和研究方向更加明确,未来的研究在政策和资金资助方面都更有保障,这无疑会催生更多更好的研究成果在国际上发表。微观方面来自国内学术研究共同体的转变。除了前文提到的国内研究者学术能力的提高、学术背景的国际化等因素以外,我们不应该忽略国内期刊发表政策的调整。多数外语类核心期刊从投稿、审稿到发表开始引进国际期刊的编辑模式,最为重要的是引进了同行专家匿名评审制度。这些期刊所发表的多数文章除了语言介质不同以外,其研究范式都已经与国际接轨。尽管差异依然存在,但这样的转变将进一步淡化差异。当国内和国际期刊编辑惯例实现融合的时候,国际期刊发表的诸多障碍也将逐步消失。至于最后的语言障碍,相对于其它社会科学的研究者而言,应用语言学研究者更容易克服。

其次是国际学术研究环境的变化。随着全球化的进一步发展,不同国家间的学术交流也越来越频繁。过去我国研究者参与交流的主要渠道是参加国际学术会议,而这样的会议常常因成本问题将多数中国学者拒之门外。缺乏国际间的交流导致的后果就是有些研究者无法把握国际研究的动向和热点,从而在选题方面常常滞后于西方学者,这必然降低在国际期刊发表的几率。如今,这一状况正在发生改变。应用语言学领域的一些重要国际学术会议纷纷选择在中国召开。这些会议的召开一方面为研究者了解国际最新研究动态提供了便利,降低了成本;更为重要的是为国外研究者了解中国同行的研究提供了机会,使他们对中国研究者的学术成果和研究产生更为直观的感受。这样的沟通和交流将有助于消解彼此间的模式化思维。当沟通障碍打破以后,外国研究者会发现中国应用语言学研究中闪光的“金子”,而国内研究者在向国际期刊投稿时将会淡化心中的疑虑。

最后一个因素是国际期刊生态环境的变化。一方面是新的应用语言学国际期刊先后创刊,为我国外语研究者国外学术发表提供了新的渠道;另一方面是国际期刊面对来自世界各地的投稿,对期刊的办刊宗旨、栏目、篇幅、以及编辑政策都做了调整。比如MLJ从2013年起将每期篇幅增加了50%,新任主编Heidi Byrnes(2013)在“编者语”部分解释了这种调整的主要原因在于来稿数量的增长,尤其是来自亚洲地区的研究者参与到全球的学术讨论中,共同解决英语教学的问题。这样的调整无疑对包括中国研究者在内的非英语本族语研究者来说是一个积极的信号,因为国际期刊成功发表不仅有赖于学术论文的质量和作者的自身努力,也离不开期刊的办刊文化和编辑的支持。作者和国际期刊编辑相互理解,彼此尊重对方的学术贡献有利于国际学术共同体的健康发展。

五、结语

本研究对于我国应用语言学,尤其是外语教学领域的EAL学者具有以下启示意义:一是经过前辈研究者的探索和国内应用语言学学科的发展,国际期刊发表中国学者的文章不断增多,只要研究成果具有创新性,符合国际研究范式和论文编辑惯例,就有可能在国际期刊成功发表,从而让国际同行分享到中国应用语言学尤其是外语教学研究的成果;其次,要实现成功发表,我国研究者还需借用有效的策略,即选题体现我国语言学习者的特点、采用实证研究方法、积极寻求中外合作的机遇,从而提高发表的成功率。

本研究主要关注的是我国应用语言学,尤其是英语教学研究的国际期刊发表情况,未来研究可以考虑其它语言研究领域的国际化进程;另外,本研究只是从历时角度对过去中国学者的国际期刊发表情况进行了统计分析,只是了解“做了什么”,如果想要了解我国应用语言学研究者如何在国际期刊成功发表文章,可以从心里学和社会学的角度对发表过程进行跟踪调查。

古煜奎,邵曦瑶.2015.中国翻译教学研究回眸(1978-2013)[J].广东外语外贸大学学报(1):54-59.

黄萍,赵冰.2010.中国大陆及香港地区学者国际期刊英文发表对比研究[J].外语与外语教学(5):44-48.

李志雪,李绍山.2003.对国内英语写作研究现状的思考——对八种外语类核心期刊十年(1993-2002)的统计分析[J].外语界(1):55-60.

王俊菊.2013.现状与现象:国内二语写作研究的生态整合[J].英语写作教学与研究(1):10-21.

王宁.2014.人文社会科学的多元评价机制:超越SSCI和A&HCI的模式[J].清华大学学报:哲学社会科学版(4):82-85.

徐昉.2014.非英语国家学者国际发表问题研究述评[J].外语界(1):27-33.

Braine G.2005.The Challenge of Academic Publishing:A Hong Kong Perspective[J].TESOL Quarterly,39(4):706-716.

Byrnes H.2013.Editor's Introduction [J].Modern Language Journal,97(1):105-108.

Casanave C.P.1998.Transitions:The Balancing Act of Bilingual Academics[J].Journal of Second Language Writing,7(2):175-203.

Chen S.1990.A Study of Communication Strategies in Interlanguage Production by Chinese EFL learners[J].Language Learning,40(2):155-187.

Flowerdew J.2001.Attitudes of Journal Editors to Nonnative Speaker Contributions[J].TESOL Quarterly,35(1):121-150.

Flowerdew J,Li Y Y.2009.English or Chinese?The Trade-off Between Local and International Publication Among Chinese Academics in the Humanities and Social Sciences[J].Journal of Second Language Writing,18(1):1-16.

Gao Y H,Li L,Lu J.2001.Trends in Research Methods in Applied Linguistics:China and The West[J].English for Specific Purposes,20(1):1-14.

Gong G.2009.An Alternative Question and Possible Answers:Making Local Research Publications Accessible Internationally[J].TESOL Quarterly,43(4):696-700.

Hamp-Lyons L.2009.Access,Equity and...Plagiarism?TESOL Quarterly,43(4):690-693.

Huang X.1985.Chinese EFL Students'Learning Strategies for Oral Communications[J].TESOL Quarterly,19(1):167-168.

Huang X,Naerssen M.1987.Learning Strategies for Oral Communication[J].Applied Linguistics,8(3):287-307.

Jung U O H.2004.Paris in London Revisited or The Foreign Language Teacher's Top-most Journals[J].System,32(3):357-361.

Kobayashi Y.2011.Applied Linguistics Research on Asianness[J].Applied Linguistic,32(5):566-571.

Li Y Y.2002.Writing for International Publication:The Perception of Chinese Doctoral Researchers[J].Asian Journal of English Language Teaching(12):179-193.

Salager-Meyer F.2008.Scientific Publishing in Developing Countries:Challenges for the Future[J].Journal of English for Academic Purpose,7(2):121-132.

Salager-Meyer F.2009.Academic Equality and Cooperative Justice[J].TESOL Quarterly,43(4):703-709.

Taylor G,Chen T G.1991.Linguistic,Cultural,and Subcultural Issues in Contrastive Discourse Analysis:Anglo-American and Chinese Scientific Texts[J].Applied Linguistics,12(3):319-336.

Wang C,Lee T H.1999.L2 Acquisition of Conflation Classes of Pronominal Adjectival Participles[J].Language Learning,49(1):1-36.

We B H.1998.Towards an Understanding of The Dynamic Process of L2 Classroom Interaction[J].System,26(4):525-540.

Wen Q F,Johnson R K.1997.L2 Learner Variables and English Achievement:A Study of Tertiary-level English Majors in China[J].Applied Linguistics,18(1):27-48.

Wen Q F,Gao Y H.2007.Dual Publication and Academic Inequality[J].International Journal of Applied Linguistics,17(2):221-225.

Wu Y.2001.English Language Teaching in China:Trends and Challenges[J].TESOL Quarterly,35(1):191-194.

Yang Y Z.1998.English Training for Professionals in China:Introducing a Successful EFL Training Programme[J].System,26(2):235-248.

Yang H.1988.Using Seminar Techniques to Improve Oral English:The Chinese Experience[J].System,16(2):201-206.

Yu G.1995.Using a Radio Station on Campus for English Learning:Recent Developments in China[J].System,23(1):69-76.

Yu L.2001.Communicative Language Teaching in China Progress and Resistance[J].TESOL Quarterly,35(1):194-198.

Zhu B.1982.Further Comments on English Education in China[J].TESOL Quarterly,16(2):273-277.

Zou Y.1998.English Training for Professionals in China:Introducing a Successful EFL Training Programme[J].System,26(2):235-248.