西方图像的殖民主义建构和视觉文化批判——以19世纪绘画和摄影为例

陈之凡,沈祥胜

西方图像的殖民主义建构和视觉文化批判——以19世纪绘画和摄影为例

陈之凡,沈祥胜*

(武汉纺织大学 传媒学院,湖北 武汉 430073)

19世纪,随着清帝国逐渐的被迫对外开放,西方各国人员被允许在清帝国境内游历、传教、交流和记录。西方人本来有机会可以了解一个东方的文明,但是当话语权被西方完全掌握的时候,图像的内容却不可逆转的朝向了几乎与中国无关的方向,中国人不是可以自我发言的自由主体,中国被简单的标签化和符号化了。无论是画笔还是相机,两者都作为一种符号的承载工具,被运用于对殖民中国的图像构建中。

殖民主义;文化批判;图像语言

从1793年大英帝国马戛尔尼使团对大清帝国的访问,到1911年大清帝国覆灭的一个多世纪时间里,来自于西方的画家和摄影家们,用自己的方式去记录着一个古老的帝国。与18世纪及之前大量对中国美好的神话传闻不同,整个19世纪对中国的图像记录宣告着中国神话的破灭,以往的人们所遇到的神化的中国,和它所代表深不可测的思想和不可企及的美,已经一去而不复返了。纵览19世纪西方对华的图像语言,不难发现描绘中国图像的媒介成为了西方殖民主义向文化领域分配工具,来自大清帝国的形象被人为刻意地停留于一个固定的时空,而这个时空中的中国,只有落后、朽气、野蛮与愚昧。

一、版画部分

当我们谈起西方版画对中国的图像记录时,威廉·亚历山大不可避免的成为了这一领域的先行者,他于1793年在华图像的记录不仅是真正意义上写实风格图像记录的开端,也是详实记录的典范。与前人不一样,他不仅可以现场进行绘画,绘制的态度也是力求详实,连衣物上的花纹都细致的进行刻画,然而,在一个世纪以后的西方教材里,这些图像却成为了塑造清帝国落后的素材。在其1805年所出版的《中国服饰》里,“一个中国步兵”(见图1)[1]章节中的图像是一位虎衣藤牌兵,但是1901年的法国教科书中关于对义和团的描述即为上述中的虎衣藤牌兵(见图2)[2],只是持盾方式稍有不同。同样地,威廉·亚历山大在1814年所著的《中国衣冠风俗图解》中,“一个中国士兵和他的火绳枪”[3]章节与1901年法国教科书中关于大清军官的图像完全一样。

图1 1805年西方对于中国军队的描绘 图2 1901年法国教科书上对中国军队描绘

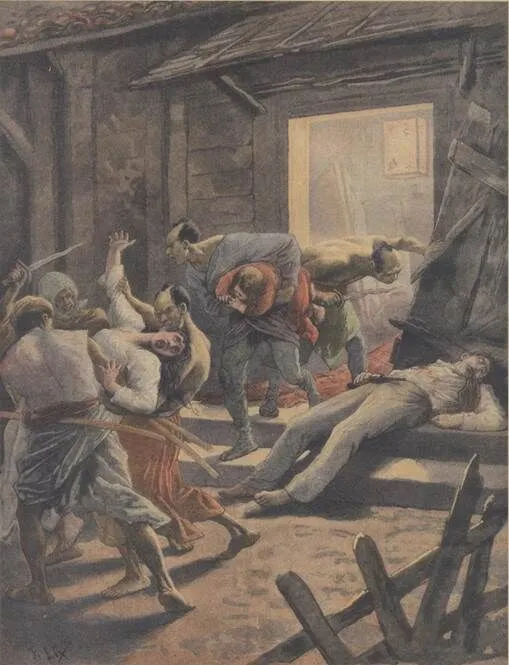

此外,在西方版画中的一大部分是关于在中国战争和骚乱的图像,其中是砍头和行刑十分普遍,中国的文明与内涵被西方媒体剔除出去,取而代之的是作为西方文明的野蛮和落后的一个参照物。笔者以《遗失在西方的中国史:法国〈小日报〉记录的晚清1891~1911》[2]中在媒体上报道的图像为例,123幅版画中85幅是关于骚乱与战争,占报道总数的69%,而其中又有26幅是关于砍头和屠杀,也就是说每三幅战争的场景中,就有一幅是关于砍头与屠杀。不仅是法国的报道,在英国出版的《遗失在西方的中国史:〈伦敦新闻画报〉记录的晚清1842~1873》[4]中可以发现1873年才开始出现大批量对于中国文化和地域风俗的描绘,之前则大多都是与战争相关的图像。不仅如此,有些图像的作者不仅没有来过中国,甚至连常识都没有。好比在19世纪末期,《小日报》把上海的描绘加入了相当多的想象元素,极为高大的城墙和耸入云霄的城楼与现实相差甚远(见图3)[5],更荒谬的还有,中国人在报道中被描绘成日本人的形象,女人穿着典型的和服(见图4)[6],男人则留着日本的月代头(见图5)[7]。

图3 1985年法国小日报对上海的描绘 图4 1902年法国小日报对中国的描绘

图5 1894年法国小日报对中国的描绘

很明显,翻阅19世纪西方描绘中国的版画后,关于中国的很多描绘是一种选择性地对中国的诠释。有些作者根本没有来到中国看过,也根本没有亲眼见过中国的一草一木;有些基于亲身体验的图像,好比由本国媒体派往中国的画师、传教士、艺术家、探险家所产生的作品,因为记忆的扭曲、工艺制作限制或者处于迎合特定观众的需要,图像的真实性被削弱,主题的选择往往也相当局限。

二、摄影部分

同样,作为另一种图像记录工具,摄影术发明后对于中国的影像记录完美地继承了绘画对中国的经验。随着印刷技术、旅游业、邮政体系、照相技术的发展,来自于异国的图像被大量需求,人们渴望目睹来自遥远国度的景象,人们也渴望目睹重大事件的经过,随着清帝国逐渐的被迫对外开放,西方人得以有机会用相机来满足本国人民对于遥远异国的好奇。而无论是风俗照片还是战地照片里,对于中国的态度可以说是相当的一致。

在有固定地点拍摄的摄影家中,威廉·桑德斯可以称得上是19世纪在华活动的最出色的摄影师之一,他曾开办了上海第一家照相馆[8],其作品在后世可见的其他关于中国的图像资料里,有大量以威廉·桑德斯照片为原型的翻拍或者版画。在留存的照片中,大量都是在其影棚里面摆拍,有些照片是对过去的拙劣模仿,好比在模拟法庭办案的照片中,“法官”的墨镜和墙上突兀的图像与现实相差甚远,按照雷琴·斯利兹所说这些仿制品更像是“演哑剧,不像是司法审判”(见图6)[9]。桑德斯在照相馆内拍摄乞丐和街头艺人时至少会在地板上铺上稻草或者锯末来模仿街头实景,但是同类型的照片在其他摄影师作品里则更为粗糙,有时连绣花地毯也不会挪开,致使那些街头赤脚乞丐不协调地出现在豪华的场所里。此外,穿着华丽衣服的小脚女性照片也十分常见,观众能看到的对图像的解释往往只有一个标题,好比“满洲富婆”和“中国时尚”等,摄影师在照片的背景中会伪造一些身份的符号,好比贵气的地毯和花瓶等等(见图7)。这种大规模生产的类型往往会雇佣模特甚至妓女,普通的女子由于道德和世俗观念的影响,是不会接受被拍摄的,更不用提及富家女们。这些由外国摄影师拍摄的中国风俗照片,远在千里之外的人们无法知晓照片的真实性和制作过程,但可以辨识真实性的中国人由于没有使用图像语言的主动权,只能在哑口和缄默中度过。

图6 在影棚里模仿的衙门审案

图7 在影棚里拍摄的中国女人

关于战争的照片中,费利斯·比托随英军在拍摄第二次鸦片战争的战地照片在后来被评论家所诟病的一些特征很好的印证了相机作为一种符号的控制工具是如何被使用的。介于比托在拍摄印度兵变的时候有把叛军的尸骨挖出来进行有意识的摆拍的嫌疑[10],在华战场上的照片是否是有故伎重演是值得怀疑的(见图8)。同样,在其他零碎的随军摄影师所拍摄的作品里,关于西方军队的总是战无不胜的神话,而关于中国的则是被毁坏的建筑、被俘的士兵、被占领的宫殿。西方在中国的摄影很明显刻意回避了军队交锋中“我方”中的伤亡情况,这里只有正面的胜利讯息和英雄主义。

图8 费利斯·比托拍摄的第二次鸦片战争战场

作为商业摄影师,他们当然可以去迎合本国国民对于中国异国情调的口味,无论是在影棚里构建的图像还是是在战场上选择性呈现的图像,这本身根本谈不上一种罪过。但是众多的商业摄影师和桑德斯及比托一样,在这种迎合异国口味的推动下,人们预料之内的中国落后和野蛮的形象被不断的巩固,使得摄影在呈现中国的内容上和版画相比并没有实质性的改变,中国的负面形象因为不断地巩固而被大众默认为固化的形象,为西方对中国的印象造成了长时间的误解和偏见。

三、结语

在19世纪,无论是哪种图像语言对中国的表述,很大程度上都印证了《东方学》的部分观点:“在某种意义上说,东方学的局限,正如我前面所言,伴随着弃除、剥光其他文化、民族或者地区的人性这一做法而来的局限。但东方学走的更远:它不仅认为东方乃为西方而存在,并且认为永远凝固在特定的时空中。”[11]正如萨义德所言,这个被西方人塑造的中国,除了极少数对于中国军队的西式改革的报道外,主流声音的几乎没有关注过整个社会的改良与进步,西方所塑造的中国情结并不会是一种永恒的秩序,而只是一种历史经验。随着中国的崛起,世界旧的文化想象会逐渐改变,当然,这仍然是一个充满冲突、矛盾和争论的过程。

[1] William Alexander.The Costume of China[M]. London: William Miller, 1805.

[2] (法)小日报[N].李红利等译.北京:北京时代文华书局,2015. 144.

[3] William Alexander.Picturesque representations of the dress and manners of the Chinese[M]. Kessinger Publishing 1814.

[4] (英)伦敦新闻画报[N]. 沈弘译. 北京:北京时代文华书局,2015.

[5] French,Porte De Shang-Hi[N].Le Petit Journal,1895-1-6.

[6] French,La Frach Et La Russie-Pas Si Vite!Nous Sommes Là[N].Le Petit Journal,1902-4-6.

[7] French,Assassinat Par Les Chinois D’un Contrôleur Des Douanes Françaises[N].Le Petit Journal,1894-4-18.

[8] UK,The Supreme Court and Consular[N].North-China Herald,1893-1-6.

[9] (英)何伯英.旧日影像[M].张关林译. 上海:东方出版中心,2008.112.

[10] Luke Gartlan, Jame Robertson and Felice Beato in Crimea: Recent Findings[Z]. 2005.

[11] (美)萨义德.东方学[M].王宇根译.上海:三联书店,2007.142.

Colonial Construction and Visual Culture Criticism of the Western Image——Take nineteenth Century print and photography as an example

CHEN Zhi-fan, SHENG Xiang-sheng

(School of Media and Communication,Wuhan Textile University, Wuhan Hubei 430073,China)

In nineteenth Century, with the gradual opening up of the Qing Empire, western countries were allowed to travel, to preach, to exchange and record in the territory of the Qing empire. Westerners might have had a chance to understand an oriental civilization, but when the discourse power was completely mastered by the west, the content of the image went to a direction which are not relevant to China, while the Chinese people can not speak for themselves. The painting brush and the camera, both as a symbol of the selection tool, are applied to the construction of the image of the colony in china.

colonialism; cultural criticism; image language

J042

A

2095-414X(2015)05-0049-03

沈祥胜(1963-),男,教授,研究方向:非虚构影像理论与实践.