以养蚕科技活动为切入点,开展家校合作提升科学素质模式

杨 燕

(天津市北辰区天穆小学 天津 300400)

在小学科学教材被多次更改之后,养蚕活动依然被保留了下来。作为一个需亲身经历的饲养项目,它能够激发学生与生俱来的好奇心,为学生提供亲历科学的实践机会,尤其对于学生的自然情感和科学探究能力的培养方面有重要价值,是一个非常经典的科学活动。

1 养蚕活动的意义

1.1 在养蚕中培养珍爱生命的情感

科学教育要关注自然情感的培养,课程要求教师鼓励孩子乐于投身自然,用敏锐的感官观察、发现自然中的奥秘。养蚕活动让学生亲自观察蚕生长、发育、繁殖、死亡的生命历程,建立蚕的生命周期模型,感受生命的神奇与伟大。养蚕活动还能让学生感受到生命在大自然中孕育与生存的艰难。生命对于生物个体而言只有一次,认识到生命的渺小与脆弱,体会到生命的珍贵,从而更细心地观察、喂养蚕宝宝,增强对生命的责任心。

1.2 在养蚕中培养科学探究精神

养蚕活动可以引领学生在课内外进行有目的的、系统的、持久的观察和实验,提升学生的科学探究能力。他们用观察、测量、记录等各种方法进行研究,不断发现、分析、研究、解决问题。蚕的一生历时40多天,在小学阶段,像养蚕活动这样时间长、跨度大的观察实践活动并不多,这对学生探究过程中的耐心、恒心培养也是一个考验。孩子如果能够经历一个完整的过程,相信这将成为他未来从事更长期的科学探究活动的良好开端。

1.3 在养蚕中增强亲子沟通

养蚕活动在家庭中进行,通过良好的家校沟通,可以让家长对孩子的饲养过程进行指导。因为养蚕涉及很多问题,比如蚕卵孵化的温度、湿度、喂养时的注意事项等都需要家长指导;另外我们还可以请家长在陪伴孩子养蚕过程中,及时表扬、鼓励,让孩子与蚕宝宝一起成长,并不失时机地记录或拍摄孩子特别突出的表现。活动架设了亲子沟通的一座桥梁,让父母与子女在亲情交融中共同感受中华古蚕桑文化的灿烂。

2 养蚕活动顺利开展的策略

要把养蚕活动顺利开展起来,作为科学老师,首先要认识到活动对学生成长的重要意义,其次也应该做好活动的保障工作:

2.1 蚕桑到位,保证活动开展

一般蚕卵在室温达到 22 ℃左右就会孵化,天津地区在4月中下旬可以开始饲养,此时桑树也已经逐渐长出新叶。将放置阴凉处或冰箱冷藏室保存的蚕卵取出,进行孵化、饲养。

即便没有蚕卵,在网上搜索一下就不难发现,类似“淘宝”之类的购物网站上,就有好多卖家在出售蚕卵,品种多样,除了普通的白蚕,还有培育的新品种彩蚕,吃的是普通桑叶却能结出红黄蓝绿各种颜色的茧子,新奇有趣。

解决桑叶的问题,农村的小学相对比较便利,可以发动学生到住处附近的田野去寻找,有了稳定的桑叶来源就可以领养了。或者,科学老师发动学生在家院子里或在学校、小区空地种植一些桑树,这要提前半年做好准备,种植时间最好是12月份进行,桑树苗在购物网上也有出售。还有一个方法可以解决桑叶短缺的问题,就是用蚕饲料代替桑叶,饲料同样可以在购物网站上购买。

2.2 加强指导,提高养护成功率

科学教师要成功扮演自己的角色、有效组织教学,就该由知识的传授者转变为学习促进者,由管理者转变为引导者,由居高临下的权威者转变为平等的参与合作者。对于养蚕这类课外探究活动,教师的引领指导作用不容忽视。

2.2.1 活动前储备知识

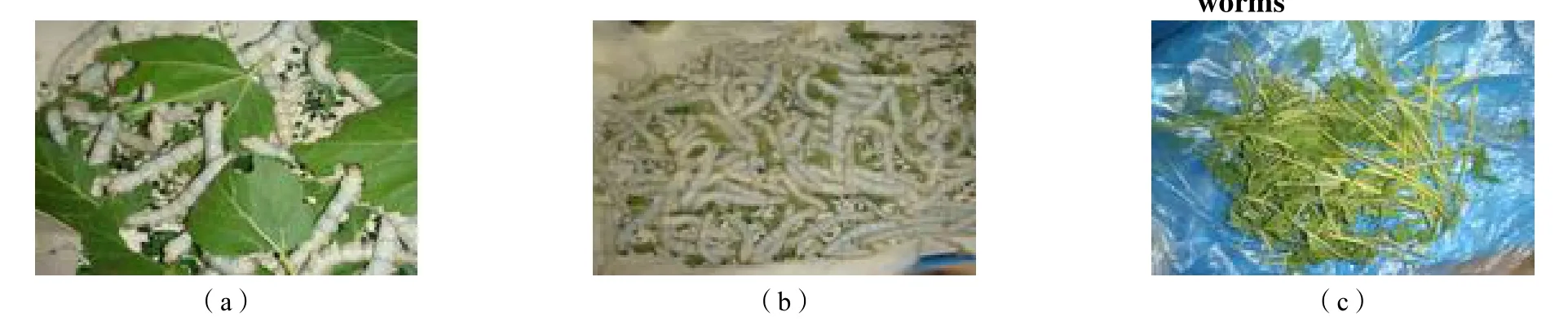

学生对即将而来的养蚕活动一无所知,养蚕之前,老师要发动学生进行一次家庭调查,采访父母小时候经历的养蚕活动,也可让学生查阅网站,了解养蚕的基本信息。还可以采用课堂交流或印发宣传单的方式对学生进行养护培训,请家长和孩子一起学习,以便能够给孩子以指导。比如蚕卵什么环境会孵化,蚕宝宝需要一个怎样的家,蚕宝宝生长周期中会有什么变化等,每一阶段蚕宝宝对桑叶的要求,采摘回来的桑叶如何清洁、保鲜,饲养蚕宝宝的盒子要及时清理等(见图1~3)。这些基础常识提前让学生知晓后,可以大大提高养护成功率。

图1 用毛笔取下蚁蚕Fig.1 Collecting newly-hatched silkworms with a writing brush

图2 用干净棉布擦拭叶面Fig.2 Scrubbing leaf surfaces with a clean cotton cloth

图3 剪碎桑叶喂蚁蚕Fig.3 Cutting mulberry leaves to feed newly-hatched silkworms

2.2.2 活动中关注生成

学生小,兴趣持久性不强,而养蚕是一项长期的活动,它需要耐心、细心和精心。养蚕也是一项技术活,从某种意义上说,蚕的生命很脆弱。小学生克服困难的意志薄弱,由于知识水平、技能的限制,很可能遇到难题就无法深入研究下去。因此活动中科学教师应重视过程中的指导和评价,以及评价方式的多样化,重视收集孩子在养蚕活动中的感受、体会、疑惑,重视与孩子的沟通,鼓励孩子们互相交流,多倾听、评议,从亲身经历中获取科学知识,得到成功的体验。同时科学教师在交流中学会发现问题,及时抓住教学中的资源再生点,指导孩子进行更深入、更细致的观察和研究。

在养蚕活动的每个阶段,教师都要指导学生制定具体可行的计划,为学生的观察、研究搭好框架。比如提供研究记录单,指导如何测量蚕宝宝的身体长度,怎样计算蚕宝宝的生长速度有多快,如何统计各龄蚕宝宝吃桑叶的量,蚕宝宝是如何蜕皮的,一个蚕茧的丝有多长等等,在活动中老师要带领学生一起来探究各种感兴趣的问题,回家后请家长一起实践,这样学生的兴趣才会不断得以保持(见图4~7)。

图4 这条蚕少了一只足Fig.4 A leg-missing silkworm

图5 这些蚕身上花纹明显Fig.5 Silkworms with apparent streaks

图6 两条蚕共结一个茧Fig.6 One cocoon made by two silk-

图7 新鲜桑叶放置5 mins后就被吃得干干净净,只剩叶梗了Fig.7 After 5 mins,fresh mulberry leaves have been eaten up,with only leaf stalks left

2.2.3 活动中取得支持

为了取得家长的配合,老师可以先印发一张《家长告知书》,说明此项活动的意义,关键是要让家长明白,这个活动在积累科学知识、培养探究技能、树立正确的情感态度价值观方面都有益处,学生经历过科学素质会有提高,而且也欢迎父母加入到养护队伍中,让父母和孩子一起体验养护的快乐。有关研究发现,当家长参与学校教育时,他们能成为孩子有效的家庭教育者及孩子的好伙伴,家长的自信心以及家长对孩子和自身的教育期望都能随着参与过程有所提高。学校教育需要家长用智慧、真诚来支持参与。养蚕活动就是一个很好的载体,要取得成功,离不开家长的支持。

饲养过程中,家长能担当孩子的辅导员,让孩子与父母的亲情随着蚕儿一天天长大而增进。我们有个孩子养蚕时,因为天气比较热,蚊虫多了,于是喷了点杀虫剂,然后一家人出去散步了。半个小时后回来,孩子发现蚕宝宝们都在大幅度的左右晃脑袋,而且还吐黄水,看样子痛苦极了。着急的孩子找到爸爸,爸爸看明情况后马上把蚕宝宝放到窗外,过了大约一刻钟,蚕宝宝终于恢复了平静。爸爸说蚕宝宝是中毒了,它们不能闻到杀虫剂的气味,除此以外,香水、蚊香之类的刺激性气味也不行,严重的会死掉。要不是爸爸有以前的养蚕经验,这些可怜的蚕宝宝恐怕都要夭折了。孩子在养护中发现问题及时请教,家长即使不知道答案,他们也可以利用自己掌握的资源尽力帮助解决。

2.2.4 活动后有效评价

课外活动,老师难以管理,成果也难以得到展示,于是一些学校将课外活动大幅减少,这使学生的学习热情也随之消减。为了让学生能持之以恒地参与活动,教师要注重养蚕活动的过程性评价,注重引导孩子对活动成果的积累和展示,要让孩子产生探究科学、做研究的成就感。活动中,可以阶段性地让孩子们把蚕宝宝带到学校来,大家互相比一比,谁的蚕养得最大,谁的蚕结得茧子最厚等等。对学生的杰出表现进行表扬,树立榜样,这会使孩子更用心地照顾蚕宝宝。也可以让孩子们讲讲各自的养蚕故事,写成日记、绘制养蚕手抄报等刊登到班级黑板报、学校宣传栏等阵地。为了鼓励孩子扩大影响,学校的宣传橱窗还可以专门举办一期养蚕活动掠影的展示,可以把孩子们拍的照片、研究记录、研究的成果、撰写的日记、绘制的手抄报等进行展示,这是整个课外活动中最精彩的部分,也是孩子们最盼望的时刻(见图 8)。成果汇报和评价组织得好,也会形成下一次课外活动的参与动力。

总之,养蚕对小学生来说是一件有趣又有意义的活动,科学教师要克服困难,更好地与家长合作,给学生提供体验的机会,指导帮助他们顺利地展开活动,这对学生来说将是一次难忘的人生经历。■

图8 成果展示图Fig.8 Display of achievements

[1]教育部.全日制义务教育科学(3~6年级)课程标准(2011版)[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

[2]张红霞.科学究竟是什么[M].北京:教育科学出版社,2003.

[3][英]温·哈伦.韦钰,译.科学教育的原则和大概念[M].北京:科学普及出版社,2011.