浅谈初中物理实验的规范性

余娟平

摘 要:物理实验操作规范在当今中学物理教育中必不可少,它与素质教育,与思维的多样性、变通性并不矛盾。初中物理实验操作规范涉及合理选择实验仪器、实验仪器的规范使用、有序组装实验装置、规范实验过程以及记录实验数据五个方面。教学过程中,采用规范的实验操作以及规范的语言和书写,有助于帮助学生养成良好的实验习惯。

关键词:初中物理 实验 规范

实验教学是中学物理教学的重要组成部分,它既是物理教学的基础,也是物理教学的重要内容、方法和手段。培养和发展学生的物理实验能力是物理教育的重要目标之一。物理实验能力涉及物理实验观察能力、物理实验思维能力、物理实验操作能力 , 它是三种能力的综合,而实验操作能力则是物理实验能力的核心部分。

《义务教育物理课程标准(2011年版)》(以下简称《课标》)中提出“实验教学是物理教学的重要组成部分,是落实物理课程目标,全面提高学生科学素养的重要途径”。《课标》中还明确列举了20个学生必做的实验项目。

基于此,我们策划开发《初中物理新课程学生必做实验标准示范》视频资源,策划的初衷旨在提供规范的实验操作,一方面可供教师规范实验教学,另一方面也可供学生反复研习,熟练实验步骤和实验过程。

通常我们对实验操作的直观评判标准是效果和安全。实验效果即有明显的实验现象,实验误差小;实验安全一般包括实验仪器的安全和操作人员的人身安全。此外,兼顾实验效率,实验过程要易操作,尽量简约。那么,实验操作的基本要求就应该包括实验现象明显、保证安全、易操作。

实验操作的规范一般是实验家(或工作者)的经验结晶,是对实验操作程序和手法加以固化的结果,与各行各业的能工巧匠的诀窍在一定程度上有相似之处。

一、如何理解规范性

1.实验操作规范不等于死记硬背

人们普遍认为,规范就是条条框框,学生则认为就是机械地死记硬背操作要点。这种观点是对规范理解不够的表现。规范既然是前人的经验结晶,必然有其科学性及合理性。学生应在实验过程中理解规范,而不仅是记住规范。比如“温度计的使用”实验:实验室用温度计要求玻璃泡完全浸没在液体中,且不脱离液体读数,而体温计则可以脱离人体读数。如果学生了解了这两种温度计的构造,就不难记住这一规范了。

2.实验操作的规范性与变通性

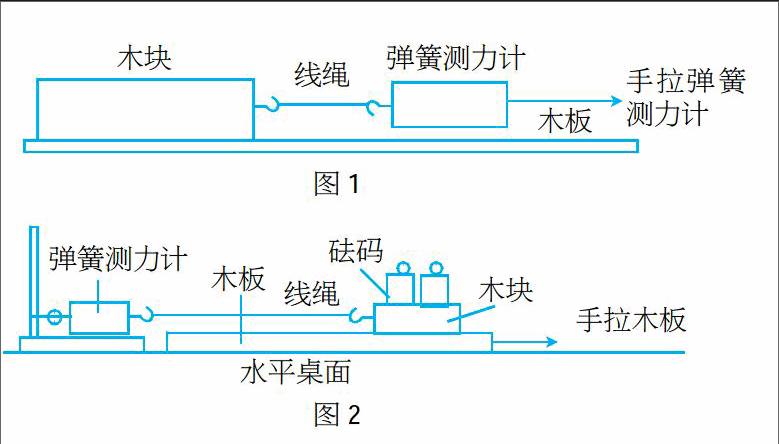

我们认为,实验操作的规范不是绝对的,只要能满足实验操作基本要求的都可以是规范。在选题实施过程中,关于“测量物体运动的滑动摩擦力”实验,我们没有采用常用的实验装置(如图1);而是采用了近年来被许多教师认可的另一种更合理的实验装置(如图2)。采用后者的优势:一方面,由于弹簧测力计固定,更便于读数;另一方面,相对滑动时木块相对桌面静止,木板是否匀速运动对滑动摩擦力的测量没有影响。

3.实验操作的规范性不等于唯一性

有些实验有多种操作方法,均可以达到实验目的。比如测量不沉于水的不规则固体的体积时,我们提供了两种操作思路:可以用细铁丝压入法,也可以用配重法。所以,规范性与多样性并不冲突,规范并不等于唯一。

4.实验操作的规范性与安全性

实验必须在安全的前提下进行,规范的操作可以避免危险的发生;而不规范的操作,往往可能存在危险的隐患。比如电学实验中关于电表的使用,如果接线柱接反或超量程使用,我们就会看到电流表指针反偏或偏出量程,造成电流表损坏,这些现象可以让学生认识到规范操作的必要性。

二、初中物理实验操作规范

初中物理实验操作规范涉及合理选择实验仪器、实验仪器的规范使用、有序组装实验装置、规范实验过程以及记录实验数据五个方面。

1.合理选择实验仪器

选择合适的实验仪器,是实验成功的前提,也是实验操作规范的一个重要环节。比如“测量小灯泡的电功率”实验:选择多大的电源,选择多大阻值的滑动变阻器,电流表、电压表选择多大的量程等,这对实验效果影响很大,这也是实验能否取得成功的关键。

2.实验仪器的规范使用

一些精密的实验仪器本身就有很严格的操作规范,比如托盘天平的使用,学生在实验操作前,应养成先阅读产品说明书的习惯,了解实验仪器的使用方法和注意事项,这既有利于实验的顺利进行,也避免了仪器的损坏。

3.有序组装实验装置

实验装置的组装应该分步、有序地进行。学生应养成根据实验装置图组装实验装置的习惯。比如“探究水沸腾时温度变化的特点”实验,实验装置组装的顺序依次为:固定铁圈的位置,放石棉网,放烧杯,固定温度计,调整温度计的高度使其玻璃泡完全浸没水中,点燃酒精灯,移入酒精灯。

4.规范实验过程,明确实验步骤

每个实验都有一定的实验步骤,实验步骤是学生动手规范操作的要领,学生要分清操作要领的主次及先后。比如电学实验,对于电路的连接,应遵循从电源出发,依次有序地连接各电学元件。需要强调的是应尽量让学生理解实验步骤规范操作的意义,而不是记住实验步骤,只有对其理解了,才能长时间地记住。

5.尊重实验数据,如实记录

实验数据的收集是科学实验的最后一个环节,规范的做法是尊重实验事实,如实记录实验数据或实验现象,不可任意修改,更不可杜撰编造。对于不理想的实验结果,教师可以与学生一起分析整理,找到产生差异的原因,并得出正确的结论。

三、其他方面的规范

除实验操作规范外,还有一些其他方面的规范也需要教师在教学过程中加以重视。(1)细节上的规范:点燃酒精灯后用盛水的烧杯处理用过的火柴,用三角板检查平面镜是否垂直,调解天平时手扶仪器等。(2)语言上的规范:应尽量使用物理学名词审定委员会审定的最新物理名词,如用“弹簧测力计”而不用“弹簧秤”,使用“电阻箱”而不用“变阻箱”等。对于一些实验结果,也应本着尊重实验事实的原则,采用近似、大约等词使表述更科学,比如“探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件”实验,导体平行切割磁感线时,我们发现电流表指针略有偏转,此时应使用近似不偏离来记录实验现象。(3)书写上的规范:对于物理量、单位符号的正斜体、大小写均应严格按照规范书写,并尽可能地使用国际制单位。

总之,初中生正处于模仿能力较强的学习阶段,如果教师能在实验教学过程中采用规范的实验操作、规范的语言及规范的书写进行教学,则有助于学生养成良好的实验习惯,提高学生的实验操作能力。

参考文献

[1]李春密.物理实验操作能力的结构模型初探[J].学科教育理论研究,2002(6).

[2]中华人民共和国教育部.义务教育初中物理课程标准(2011年)[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

[3]刘知新.全国中学化学实验操作规范研讨会开幕词[J].化学教育,1993(6).

[4]周祖华.化学实验操作规范探究[J].基础教育参考,2011(18).

[5]王金荣.规范实验操作 提升实验效率[J].浙江教育技术,2010(1).

中学课程资源2015年9期