考古资料所见楚文化对蛇的崇拜与征服

陈 程

(长江大学文学院,湖北荆州 434023)

我国上古文明与蛇有着千丝万缕的联系。蛇首先所传递出的是我国先民的一种文化认同和民族信仰。远古神话信仰的先祖多是以“人首蛇身”或“人面蛇身”为主要体现。文献中记载很多,就华夏民族的人文始祖女娲人首蛇身为例,最早的文字记载于《楚辞·天问》:“女娲有体,孰制匠之?”王逸注:“女娲人头蛇身”此后亦有文献记载,如王延寿《鲁灵光殿赋》载:“女娲蛇躯,伏羲鳞身”。在《山海经·海外西经》中:“轩辕之国,……人面蛇身,尾交首上”。记载了轩辕氏人面蛇身的形象。此外,龙蛇一体也是造成蛇崇拜的主要原因,龙是我国各族共同信仰,蛇成为龙的主体原型,本身是原始民族多元文化相结合的体现,也形成了蛇崇拜的广泛性。[1]同时,蛇也是灾难与死亡,罪恶与祸祟的象征,为人类所厌恶和恐惧,是先民试图征服的对象之一。

江南之楚地自然条件良好,适于蛇种的孕育、生长。楚人在此筚路蓝缕,开疆拓土的艰苦过程中,继承了中华文化对于蛇这种文化元素的崇拜,同时更多体现的是对蛇的征服。现结合有关楚墓发掘的考古资料,将楚人对蛇的崇拜与征服问题做一简论,求教于方家。

一 楚人对蛇的矛盾崇拜

崇拜是人们在长期生活中形成的独特的心理,包含恐惧和欲望。人们对蛇的崇拜含有吉凶的矛盾、蛇本身性格的善恶的矛盾,这种崇拜被称为矛盾的崇拜。[2]楚人对蛇的崇拜同时又具有抗拒的心理,正是这种矛盾崇拜的体现。楚人最早对蛇的崇拜体现在对祖先崇拜和蛇神的信仰上。祝融是楚人所崇拜的始祖之一。《史记·楚世家》:“重黎为帝喾高辛居火正,甚有功,能光融天下,帝喾命曰祝融。”《山海经·海外南经》:“南方祝融,兽身人面,乘两龙。”1986年考古发掘的山东青州苏埠屯晚商8号墓葬中出土青铜器13 件中有铭文“”的记载。据有关研究,“”的两边为虫,中间为鬲,即为融字,并推断商代晚期有祝融一支在此居住。[3]而此处之虫即为虫蛇之类,兽身人面即为蛇身人面,可见蛇与楚先祖有着某种关联。此外,楚人眼中的蛇有时会作为地主和社神的形象守卫祖先陵墓,成为楚人阴间的保护神,如《山海经·海外东经》“汉水出附禺之山,帝颛顼葬于阳,九嫔葬于阴,四蛇卫之。”《海外西经》:“轩辕之丘,在轩辕国北,其丘方,四蛇相绕。”这种现象被解释为祖先陵墓是一种禁地,需要蛇的保护,它是不可被侵犯的,具有神圣性。[4]可以说,楚人将祖先崇拜转化到了蛇这种地主、社神之类的灵物身上了,其实这是祖先崇拜的另一种形式。出土的资料中,如信阳楚墓中的木雕蛇就寄寓了楚人对于先祖有灵蛇相伴,保护墓地的希望。

楚地多湖泊沼泽,草木茂盛,蛇类众多。楚人在生产、生活中经常与蛇接触,蛇的攻击性又经常给人的生命带来威胁,因此“蛇的象征符号功能往往是对立的、二元的”。[5]蛇一面是人们心中的神灵,代表着正义与善良,另一面却是威胁到人生命的破坏与死亡的象征。原始人类为了保护自己甚至刻意将自己刻画成蛇的形象,即“人的拟兽化”。[6]蛇的破坏性与邪恶的一面使得楚人望而生畏。《楚辞·招魂》:“雄虺九首,往来倏忽,吞人以益其心些。”可见虺蛇之类的动物对人的威胁之大。此外,蛇往往也是灾难与死亡的象征,特别是毒蛇、怪蛇往往伴随着洪水、旱灾的出现,甚至给人们留下一种恐怖的蛇患现象。如《山海经》中所载蛇患与灾难现象:“太华之山,削成而四方,其高五千仞,其广十里,鸟兽莫居。有蛇焉,名曰肥遗,六足四翼,见则天下大旱。”(《山海经·西山经》)“浑浑之山,无草木,有蛇一首两身名曰肥遗,见则其国大旱。”(《山海经·北山经》)“幽都之山,浴水出焉,是有大蛇,赤一首白身,其音如牛,见则其邑大旱。”(《山海经·北次三经》)“鲜山,其中多鸣蛇,其状如蛇而四翼,其声如磐,见则其邑大旱。”(《山海经·中次二经》)“阳山,其中多化蛇,其状如人面而豺身,鸟翼而蛇行,其音如叱呼,见则其邑大水。”(《山海经·中次二经》)可见,上古神话中蛇也是一种邪恶的象征。可以说早期先民关于蛇的崇拜,主要是通过神话形式保存下来,而神话中的蛇多是灾害与邪恶的化身。随着人对自然观察,对蛇认识的加深,知道蛇这种动物是可以被降服的。人类开始冲破这种矛盾的崇拜,选择了对抗与征服。

二 楚人对蛇对抗与征服

考古资料中所见楚文化对蛇的对抗与征服主要体现在,楚文化考古发掘中的践蛇、啖蛇、珥蛇、操蛇等现象。这些对于蛇的征服体现了楚人克服了对于蛇的崇拜与恐惧的心理,进而对抗与征服的过程。楚文化中对蛇的征服主要分为自然界鸟兽对蛇的驱逐和神巫对蛇的征服。

(一)禽鸟践蛇、食蛇

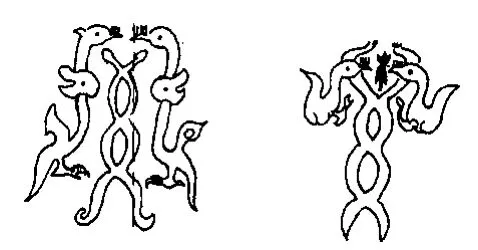

禽鸟对蛇的驱逐、打压来源于自然界中的践蛇、捕蛇、食蛇的飞禽。这本是自然界中最普遍的弱肉强食食物链的真实体现。而这些飞鸟对蛇的控制大量出现在楚人的墓葬中,体现出的却是楚人对于蛇的惧怕和征服。在飞鸟中,鹰是蛇的天敌,鹰食蛇是常见的现象,安徽寿县李三孤堆楚墓出土的攫蛇铜鹰(如图1),就是楚人对于雄鹰食蛇的真实记录。秃鶖也是先秦楚地常见的食蛇飞鸟之一,秃鶖亦作“秃秋”,《古今注·鸟兽》:“扶老,秃秋也。状如鹤大,大者头高八尺,善与人斗,好啖蛇。”在湖北随县擂鼓墩曾侯乙墓出土之内棺漆图上就有一幅典型的《秃鶖啖蛇图》(如图2),此图意为秃鶖啖蛇,分为两部分,都为中间两蛇相互缠绕为一体,左右秃鶖围而啖蛇之。又如长沙楚墓中出土的鸷鸟践蛇木雕,有关考学者研究认为这种墓中鸷鸟是为了驱逐,镇压墓中邪祟的蛇。[7]楚墓葬中诸如此类的飞鸟践蛇、啖蛇的现象十分多见。

图1 安徽寿县李三孤堆攫蛇铜鹰

图2 曾侯乙墓秃鶖啖蛇图

南方鸟类很多,楚地尤盛。凤鸟是鸟中之首,“楚人的本土文化和自然条件产生崇尚凤鸟的土著文化。”[8]楚人将自然界禽鸟践蛇、食蛇现象升华为图腾信仰中凤鸟对于蛇的践踏与捕食,加入了神话色彩,是楚文化对蛇征服的开始。文献及考古中关于凤鸟践蛇,食蛇的现象屡见不鲜。如《山海经·海内西经》:“开明西有凤凰、鸾鸟皆戴蛇、践蛇。”在出土的湖北江陵马山一号墓丝锦绣上存有凤鸟践蛇纹绣(如图3),纹绣整体图案呈菱形,中间为红棕绢凤鸟践蛇食蛇图,外环七个小圆点,四边外绣三角形纹的图案。“凤鸟践蛇纹绣纹样运用综合式、延长式和内敛式等多种形式的卷云纹,整个纹样飘逸灵动”[9]图案整体上,凤鸟居中噬蛇践蛇,突出了楚人对凤鸟这种吉祥物的崇拜和对蛇的抗拒与征服。湖北江陵望山一号墓彩绘漆木雕座屏凤鸟啄蛇图(图4),中间二蛇相绕,成为一体,做保护之势,蛇的左右两边凤鸟各一只,居高临下,威风凛凛,作攻击之势,形成对蛇的打压。该墓出土的座屏雕上还刻有凤鸟、鹿、蛙、小蛇、大蟒等五十多种动物意向,也存在大量鸟啄蛇的雕像。[10]此外,长沙楚墓中出土有大鸟觅蛇漆樽,蛇座凤鼓架都是对于蛇的打压,征服。

图3 马山一号楚墓丝锦绣上的凤鸟食蛇践蛇纹

图4 望山一号楚墓彩绘漆木雕座屏凤鸟啄蛇图

(二)镇墓兽噬蛇、啖蛇

楚文化中除飞鸟外,兽类也是镇蛇的一个元素。出土文献中最直接的体现是“镇墓兽”。“镇墓兽”是楚墓中常见的随葬物,大量随葬镇墓兽是构成了楚墓区别于中原东周墓的标志。[11]镇墓兽的噬蛇、啖蛇形象,说明楚人对蛇的恐惧。也喻示着镇墓兽,辟邪之意。楚国的噬蛇镇墓兽有战国中期湖南湘乡牛形山1号墓出土两件,镇墓兽作噬蛇状,兽身,方座,黑色漆器,红黄云雷纹,将蛇压的不可动弹。[12]河南信阳长台关楚墓食蛇镇墓兽(如图5),该彩绘木雕镇墓兽,虎首兽身,头生双角,伸舌瞪眼,两手持蛇,作吞噬状,狰狞恐怖,雄壮威武,其镇墓兽就具有驱蛇,辟邪之意。[13]又如湖北九连墩虎座凤架下,两虎紧紧践踏着双蛇,象征着对蛇的驱赶与征服。长沙马王堆1号墓中一组鹜鸟衔蛇,怪兽啖蛇图(图6)生动体现了古人对蛇的一种防御措施。镇墓兽作为墓地神兽,噬蛇、啖蛇形象多出现在楚墓发掘中,既是自然界野兽噬蛇的体现,也是神兽与蛇患、神圣与邪恶的对抗。

图5 河南信阳长台关楚墓食蛇镇墓兽

图6 马王堆鹜鸟、怪兽食蛇图

(三)神巫操蛇、控蛇

楚文化中除了飞禽走兽更存在通过人与动物结合的意向来对抗与征服蛇。楚人通过观察并习得自然界的飞禽猛兽对蛇的打击,不仅促进了对于凤鸟的崇拜,更形成了人与鸟结合的神话形象,即为“人面鸟身”珥蛇、践蛇的“蛇巫”形象。《山海经》中有大量明确关于“人面鸟身”践蛇之“神”的记载:

东海诸中,有神人面鸟身,珥两黄蛇,践两黄蛇,名曰禺 。(《大荒东经》);南海诸中,有神人面,珥两青蛇,践两青蛇,曰不廷胡余。(《大荒南经》);西海诸中,有神人面鸟身,珥两青蛇,践两赤蛇,名曰弇兹。(《大荒西经》);北方禹疆, 鸟身人面,珥两青蛇,践两青蛇。(《海外北经》)。

将人与鸟意向结合,形成“人面鸟身”形象,使人神化,具备鸟的珥蛇、践蛇的能力。这些形象为“身体面部为人,有动物的神态或身上某些部位带有动物的特征,则更强调其动物特性。[14]更有人扮成鸟之形操蛇、控蛇的。如河南信阳长台关1号楚墓出土之锦瑟上的《灵巫操蛇图》(图7),图中人物头戴鸟首鹊尾帽,宽袖大袍,两臂外伸,双手如兽爪之形,各执一蛇。构图多变,富于想象,极富诡谲神奇的艺术色彩。[13]该图是《山海经》记载中“把(操)两蛇”的神化,与书中记载相吻合,图中人物应该是“蛇巫”。[15]通过蛇巫对蛇的控制。这都体现楚文化中人与鸟形象的结合,也就是前面所述人的“拟兽化”以此对抗蛇。

图7 灵巫操蛇图

图8 曾侯乙墓神巫珥蛇践蛇图

从“人面鸟身”形象转变为神巫形象是楚人对蛇征服的进一步加强。神巫、神人形象摆脱了“人面鸟身”这种对于鸟的依赖,转向了对神巫控蛇的崇拜,通过借助蛇巫与神人的力量来征服蛇。操蛇、控蛇之神是我国古代神话中的重要神祗。在《山海经》存在有关楚国蛇巫控蛇的记载,“夫夫之山神于儿居之,其状人身而手操两蛇。”(《中山经》);“洞庭之山是多怪神,状如人而载蛇,左右手操蛇。”(《中山经》)楚文化具有重巫的特点,神巫拥有控制自然,超越常人的能力,其地位非常之高。那么神巫通过对蛇的征服、控制楚人因害怕而崇拜的蛇,也增强了神巫在楚人心中的地位。楚墓中“神巫控蛇”的现象可见一斑,如湖北随县曾侯乙墓出土漆瑟图纹上的神巫珥蛇践蛇图(图8),图中这位神人左右耳旁各有双蛇,足踏二蛇,胯下还是一对交缠双首虺蛇。此外,曾侯乙墓内棺图上武士手拿兵器,威武雄壮,也显示了对蛇的驱逐。在湖北荆门出土的大武舞戚(图9)舞具的图像特点是:神人头戴长羽,身披鳞皮,左右珥蛇,左手操龙,右手操蜺,腰部饰蛇,双腿半蹬,足作鸟状,胯下有龙,足踏日月。[16]又如湖北擂鼓墩二号墓青铜甬钟上的操蛇神人跨龙图(图10),该墓葬是属于楚文化中的曾国墓葬,图中神人直腰昂首,双臂张扬,两手各擒一蛇,威武霸气,双足踏龙蛇形之物。上述之操蛇、控蛇皆为楚人所信仰具有非凡能力的神巫,楚文化中对于蛇的恐惧和征服结合了楚人重巫的习俗,最终在楚墓葬中以操蛇、控蛇之蛇巫的形式加以表现。

图9 大武舞戚图像

图10 擂鼓墩二号墓操蛇神人跨龙图

上述楚文化中对于蛇的征服主要表现在楚文化中鸟、兽对蛇的镇压,鸟的人形化与蛇的对抗,人形神巫践蛇、控蛇,这也可以说是楚人征服蛇这种特殊动物的三个阶段,即吴荣曾所说的“先有神话的鸟践蛇或衔蛇的迷信神话,接着为鸟的人形化,最后产生了人形神怪践蛇、操蛇之类的图像”。[17]

三 余论

在楚文化中,蛇的象征符号功能常是对立的、二元的。一方面,蛇是一种与楚祖先相伴的灵物,是先主陵墓的地主与社神,是楚人阴间的守护神,代表正义与善良,与楚人的祖先崇拜是一致的;另一方面,蛇又是灾难与祸患,破坏与死亡的象征,常给人生命带来威胁。随着楚人对蛇认识加深,破除了蛇崇拜,转而对抗与征服。楚文化考古中的“蛇”征服现象,主要表现在楚墓发掘资料中鸟、兽对蛇的践、噬、啖,鸟的人形化与蛇的对抗,人形神巫践蛇、控蛇。而这一现象,也为楚文化中的信仰对象问题提供了一种新思考路径,即楚文化并非“尊凤贬龙”[18]而可能是“尊凤贬蛇”。

[1]潜明兹.中国神话学[M].银川:宁夏人民出版社,1994:251.

[2]寇雪苹.先秦文献中的蛇意象考察[D].西安:西北大学,2012:15.

[3]代岱.中国古代的蛇崇拜和蛇纹饰研究[D].苏州:苏州大学,2008.

[4]萧兵.委维或交蛇:圣俗“合法性”的凭证[J].民族艺术,2002(4):48-58.

[5]蒋栋元.善与恶的化身:蛇文化符号的阐释[J].西北第二民族学院学报:哲学社会科学版,2005(1):58-62.

[6]闻一多.神话与诗[M].北京:古籍出版社,1956:31.

[7]孙作云.长沙马王堆一号汉墓漆棺画考释[J].考古,1973(4).

[8]曹珊.春秋战国时期楚国凤鸟纹研究[D].长沙:湖南大学,2013:11.

[9]吴维伟.荆楚艺术文化考[D].武汉:武汉理工大学,2008.

[10]湖北省文物考古研究所.江陵望山沙冢楚墓[M].北京:文物出版社,1996:95.

[11]邱东联.“镇墓兽”考辩[J].江汉考古,1994(2):54-59.

[12]湖南省博物馆.湖南湘乡牛形山1、2号大型战国木椁墓[M].北京:文物出版社,1980.

[13]河南省文物研究所.信阳楚墓[M].北京:文物出版社,1986.

[14]文日焕,等.中国少数民族神话概论[M].北京:民族出版社,2011:67.

[15]王晶.从“蛇巫形象”探源《山海经》的原属文化系统[D].石家庄:河北师范大学,2011:39.

[16]马承源.再论“大武舞戚”的图象[J].考古,1965(8):413-415.

[17]吴荣曾.战国、汉代的“操蛇神怪”及有关神话迷信的变异[J].文物,1989(10):46-52.

[18]张正明.楚文化史[M].上海:上海人民出版社,1987:298.