运用天气雷达三维探测 提高人工防雹作业效率

刘岩等

摘要:天气雷达能够对降水系统进行三维探测,使用三维矢量描述雷达回波的立体信息,可以直观地显示降水系统的发展状况,有助于对天气变化过程进行深入分析。本文对天气雷达数据及人影防雹作业点防护范围三维可视化相关技术进行了研究,结果表明:相对于二维平面的分析显示,三维可视化技术可以提高人影工作者对天气雷达回波数据与人影高炮立体防护范围的直观理解,更有效地分析出整个回波的轮廓、云内部回波分布情况及其与防雹作业点的相对位置,对于把握强天气过程的演变状况与指导防雹作业很有意义。

关键词:天氣雷达;三维产品;人工防雹

中图分类号: P482 文献标识码: A DOI编号: 10.14025/j.cnki.jlny.2015.19.071

天气雷达是用来探测大气中的雨、雪、冰雹等降水系统及其分布、发展和演变的主要探测工具之一,能够监测降水系统的强度及其分布,并通过这些信息来分析风暴的空间结构、能否在未来发展成恶劣天气等情况[1-2]。人工防雹就是采用人为的办法对一个地区上空可能产生冰雹的云层施加影响,使云中的冰雹胚胎不能发展成冰雹,或者使小冰粒在变成大冰雹之前就降落到地面。科学计算三维可视化技术,是指运用计算机图形学、计算机图像处理等技术,将计算过程与计算结果产生的数据转换为三维图像,在屏幕上显示出来,以进行交互处理的理论、方法和技术,这种技术可以在很大程度上发掘雷达回波数据中的有效信息,为雷达分析工作提供了一种新的方式。相对于二维平面的产品显示,三维可视化技术可以将雷达数据对应的三维影像与人影防雹作业点的立体防护范围直接重建在计算机屏幕上显示出来,使人影工作者对整个天气系统更加直观地进行理解,更有效地分析出雷达回波的轮廓、云体内部结构及其与防雹作业点的相对位置[3]。

本文在现有的雷达数据三维可视化技术的研究成果基础上,进行了雷达数据三维空间定位算法、垂直剖面算法与等值面算法、人影防雹立体防护范围等三维可视化技术的研究工作,并以研究成果作为理论基础,在人影防雹三维业务系统的研制中得到应用,实现了天气雷达回波体扫数据的任意方向的三维剖面、回波轮廓构建与防雹范围等更加细致的三维显示与交互操作。

1人影防雹三维业务系统的研制

随着计算机软硬件技术的迅猛发展,计算机图形学与计算机图像处理技术在各个行业得到了迅速普及和深入应用。在人影信息三维可视化的实现过程中,为了满足操作灵活、便捷等特点,本文在雷达数据三维空间定位算法、垂直剖面算法与等值面算法等研究工作基础上,研制了人影防雹三维业务系统,实现了雷达数据三维产品与高炮立体防护范围的实时显示。系统界面如图1所示。

软件系统的结构按照需求设计分为建立坐标系、显示地理信息、解析雷达资料、绘制雷达垂直剖面图像、计算雷达等值面图像、绘制高炮立体防护范围等模块,如图2所示。

其中坐标变换模块提供了由经纬度、高度确定的数据点在地球坐标系中的定位方法;地理信息模块给出了地理信息文件的解析与显示方法;雷达资料分析模块能够读取雷达体扫资料基数据文件,并转换成球坐标系中的数据排列格式;雷达垂直剖面计算模块可以由用户选取任意方向的沿地球球面延伸的基线,经过插值绘制垂直方向的雷达数据;雷达等值面计算模块通过选取关心的阈值,通过等值面算法计算出雷达回波三维轮廓信息;高炮防护范围显示模块将人影高炮作业射表中的某一方位角弹道轨迹沿着垂直轴旋转一周,用三维可视化的方法将显示出立体防护范围,如图3所示。

2人影防雹三维业务系统的应用

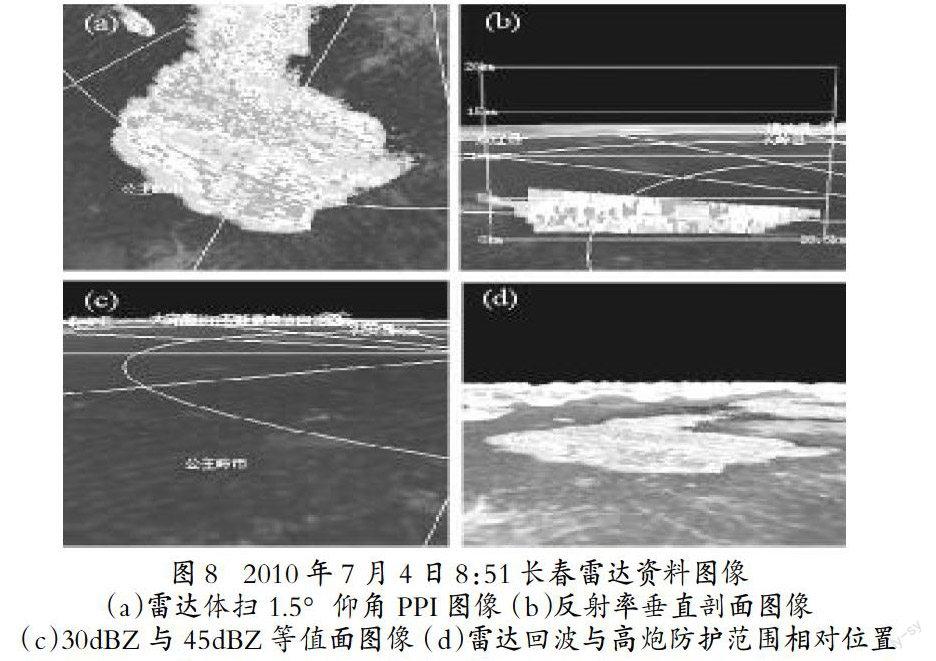

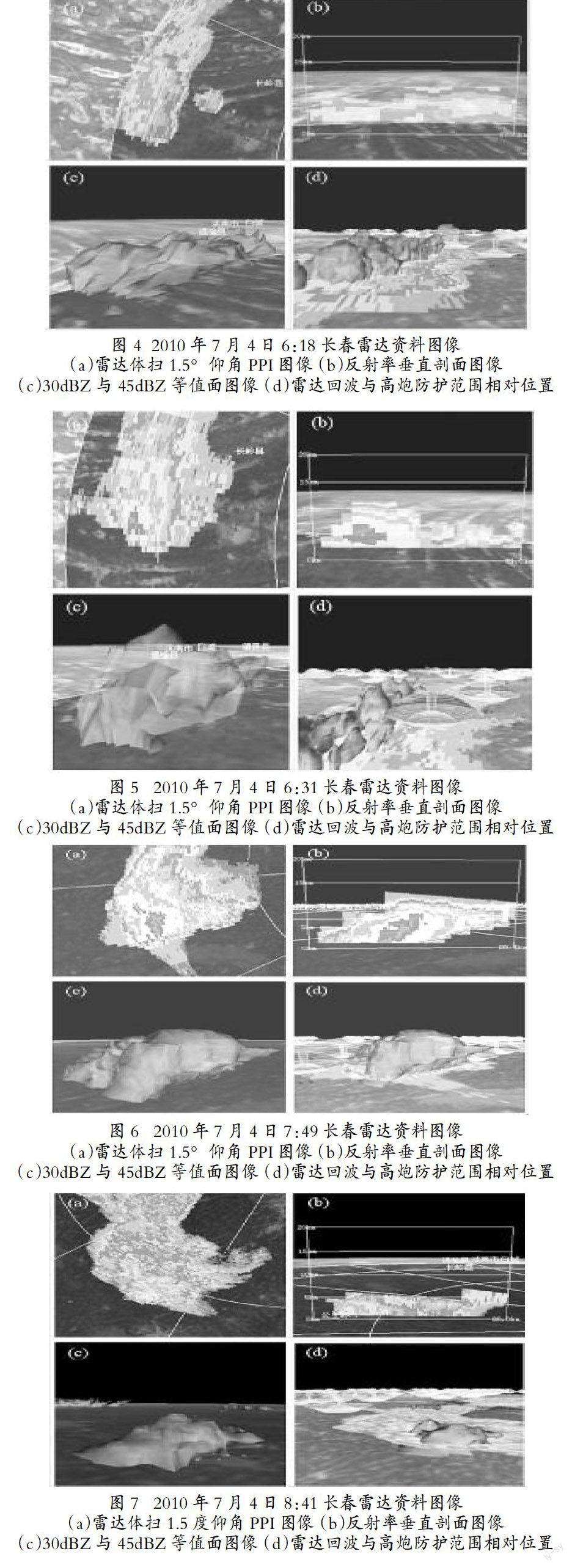

以2010年7月4日长春雷达观测到的强风暴天气系统为例,使用人影防雹三维业务系统对天气雷达体扫数据进行三维显示与分析。2010年7月4日6时18分长春雷达西偏北150公里处有一对流天气系统进入雷达观测范围并开始发展,如图4所示。该时刻雷达回波高度达到10公里,30dBZ回波轮廓构成了密实的回波带,45dBZ回波体积较小,持续向东南方向移动,图a为雷达体扫1.5度仰角PPI图像,图b为任意选定的垂直剖面图像,图c为30dBZ与45dBZ反射率阈值的等值面图像,图d为雷达回波与高炮防护范围相对位置。

6时31分天气系统已发展成比较强的对流系统,如图5所示。PPI图像可以观察到“V”型槽口,回波结构紧密,剖面图像显示回波高度已达到12公里,强回波中心超过55dBZ并达到5公里。30dBZ与45dBZ回波轮廓体积较大且清晰,开始展现出穹窿状结构,并在回波移动方向上观测到弱的前倾和悬垂,此时回波结构已经进入高炮立体防护范围,应开始防雹作业。

7时49分天气系统发展至成熟阶段,回波高度达到15公里以上,垂直剖面图像上可以观测到悬垂结构,等值面图像可以观测到高空回波伸展状况,如图6所示。该时刻系统移动到雷达中心西偏南70公里处,回波中心附近的区域自动站观测到11.9毫米的10分钟累积降水,反射率垂直剖面显示18.5dBZ回波顶高达到12公里,并清楚地展示出风暴低层的弱回波区和中高层的悬垂结构。使用30dBZ与45dBZ的阈值对反射率数据进行等值面重构,显示出雷达回波三维图像,由该图像可观察到回波顶移过低层反射率的高梯度区而位于一个持续的被中层悬垂所包围的弱回波区,高层回波轮廓向风暴的移动方向伸展,这对天气系统下一时刻的发展趋势有一定的指示意义。此时雷达回波的移动方向没有防雹作业点,仍应密切关注该天气系统的发展变化。

8时41分天气系统发展成积层混合云,且系统的对流部分已经衰减,如图7所示。剖面图像显示出回波高度降低为7公里,强回波中心位于3公里高度附近,30dBZ回波轮廓仍然连续而清晰,45dBZ回波接近低空且体积较小,可以对该对流系统停止防雹作业。

8时51分已经观测不到对流系统,如图8所示。此时回波分割为两个较大的层状云块,反射率强度降低至20dBZ以下,剖面图像显示出回波高度较低且并不连续,30dBZ与45dBZ回波轮廓已经完全观测不到,对该对流天气系统的防雹作业结束。

3 结语

本文将三维可视化技术应用在天气雷达与人影防雹作业中,研发出基于天气雷达数据的人影防雹三维业务系统,并使用此系统对2010年7月4日长春雷达观测到的强风暴数据进行三维分析显示。该系统实现了地理信息、地形贴图等基本功能的集成,且在充分考虑到人影防雹业务实时需求的基础上,兼顾了雷达原始数据的分析显示功能,将三维可视化技术与雷达体扫数据产品相结合,弥补了常规雷达回波分析中其空间范围有限和二维显示单一的缺陷,直观地显示出雷达回波轮廓结构与人影高炮立体防护范围的相对位置,无论从宏观和微观上都能更全面地把握回波分布情况和发展状况,为更细致地指导人影防雹作业过程提供了依据和保障。

参考文献

[1] 张培昌,杜秉玉,戴铁丕.雷达气象学[M].北京:气象出版社,2001.

[2] 俞小鼎,姚秀萍,熊廷南,等.多普勒天气雷达原理与业务应用[M].北京:气象出版社,2006.

[3] 张志强,刘黎平,王红艳.三维可视化技术在雷达三维组网产品显示中的运用[J].气象科技,2010,38(05):605-608.

作者简介:刘岩,本科学历,吉林省人工影响天气办公室,工程师,研究方向:人工影响天气。