辽东典型农田防护林养分循环对土壤养分耗损的影响

摘要:为研究辽东山区3种典型农田防护林养分循环对土壤性质的影响规律,本研究通过野外调查采样、室内养分含量测定,进而对农田防护林养分在各分室积累和分布、养分循环特征进行研究测算,利用土壤养分年耗损率来表征养分循环对土壤养分耗损的影响,探讨由于养分循环引起的土壤退化风险。研究结果可为防治森林土壤退化和农林复合提供一定的参考依据。

关键词:农田防护林;养分循环:土壤养分耗损

中图分类号: S152 文献标识码: A DOI编号: 10.14025/j.cnki.jlny.2015.19.040

多年来,辽宁省部分地区时常遭到风灾、旱灾等自然灾害的侵袭,土壤侵蚀也比较严重,造成农作物减产,农民生活水平低下等危害。为此,当地将构建以人工林为主的自然灾害防御体系作为一项战略措施和具体任务。研究表明,辽宁省人工林在防风固沙、保持水土、涵养水源和抵御自然灾害方面发挥了重要作用[1] 。但是,防护体系中的人工纯林在多年连续生长后,出现生长衰退、土壤退化和生长更新困难等不良现象[2-3]。防护林养分循环作为农田防护林生态系统基本功能过程之一,是系统生产力及持久性的决定因素[4]。林分养分生物循环是森林土壤和植物间养分元素之间的流动过程,是通过林木及林下植被的吸收、存留和归还 3 个不同的生理生态学过程来维持平衡的[5-6]。由于人工兴建的防护林枯落物种类较为单一,养分循环利用具有选择性,所以人工纯林养分循环必然对土壤性质有一定的特殊性影响。为此,本研究选择辽宁省典型农田防护林为研究对象,通过林地养分循环测算,研究林木生长过程中养分循环利用对土壤产生的特殊环境效应,进而分析其所导致的土壤养分耗损风险,旨在为防治防护林土壤退化和辽东农林复合提供有价值的科学理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究地概况

研究地位于辽宁省丹东市宽甸满族自治县。宽甸县地处长白山脉与千山山脉过渡地带、辽东断块山地丘陵区。山地丘陵约占总面积的85%。气候为温带大陆性气候,宽甸境内系东北暴雨中心区,最多年降雨量达1815毫米,最少年降雨量659.5毫米,年降水日数113.6日,无霜期129天。林地面积741万亩,活立木蓄积量2445万立方米,森林覆盖率78%。

1.2 野外调查与样品采集

于秋季旺盛生长的末期,针对3种常见防护林红松、板栗、榛子选择具有典型代表性的立地条件,每个树种分别建立3米 ×3 米的3块样方,调查防护林的立地因子(坡向、坡度等)、生长因子(林分平均密度、树龄、株高、胸径等)见表1。

土壤样品采集:在所建立的标准地和样方内,均匀设置5个1米×1米大小的小样方,清理枯落物层后收集每个样方0~20 厘米、20~40厘米的土壤,然后将5个样方的土壤充分混合,除去叶子、根系、石块等杂物后磨碎过孔径1毫米的土壤筛备用。

植物样品采集:在每个标准地或样方内,选择生长正常的标准株(2~4株)作为取样木,采集树木树冠中部不同方向的叶、枝(分1~2年生幼枝,多年生老枝),胸高处不同方向干材、干皮,挖掘法采集根系(分φ<0.5 厘米细根和φ>0.5厘米粗根)混合样品。同时,在每个标准地内均匀设置5个1米×1米大小的凋落物收集网和小样方,直接测定年凋落量和林地枯落物积累量。所有植物样品经漂洗干净后在65℃下迅速杀青烘干、粉碎过1毫米筛备用。

1.3 土壤及树木样品室内养分测定

树木和土壤养分含量取样测定:所有树木和土壤样品的养分含量均按照常规方法测定[7],即氮采用半微量凯氏定氮法测定,磷采用钼蓝比色法测定,钾采用火焰光度计法测定。测定均采用3次重复(误差不超过5%)的平均值。

1.4 数据处理与分析

初步的数据整理采用 Excel软件完成,然后用统计软件SPSS等软件对测定的数据进行分析。计算林分生物量和生产力、养分循环通量、养分年存留量、养分年归还量、养分吸收系数、循环系数等指标。养分循环导致土壤养分耗损用土壤养分年耗损率来反映,即每年单位面积上林木从土壤净吸收的某种养分量与土壤(0~40厘米土层)中相应养分储量之比。

2 结果与分析

2.1防护林林分生物量及枯落物量

辽东山区防护林林分生态系统的生物量及枯落物量见表2。其中板栗林分的生物量最高,为111.01 吨/公顷,其次为榛子林分,红松林分生物量最低,为93.94 吨/公顷。从林木各组分的生物量比较得知,干的生物量占总林木生物量的50%以上,叶的生物量较少,地上部分的生物量是地下部分的4~8倍。板栗林分枯落物量最高,为4.07 吨/公顷。榛子和红松林分枯落物量較小,分别为1.95 吨/公顷和0.92 吨/公顷。

2.2防护林不同分室中主要养分元素的积累与分布

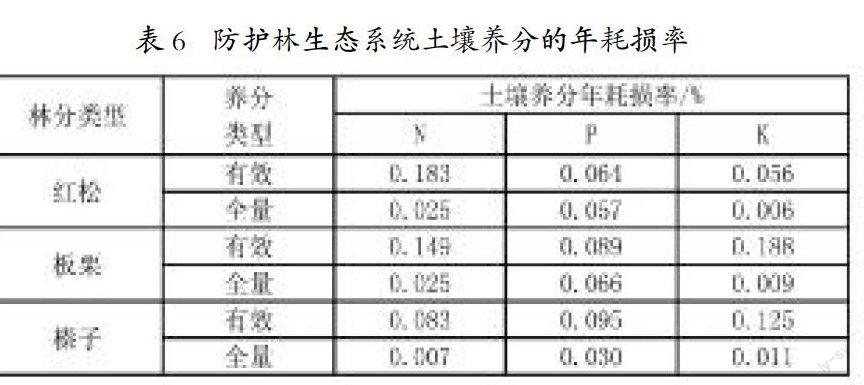

3种人工防护林生态系统主要养分元素的积累量测算结果见表3。

从表3 可以看出,榛子林分N主要积累于叶和干,其次为根,而在枝中最少;P主要积累于干,其次为根,而在叶和枝中很少;K主要积累于干,其次为根和叶,而在枝中很少。红松林分N主要积累于根和叶,其次为干和枝;P主要积累于根和干,其次为叶和枝;K主要积累于根,其次为干,再次为枝和叶。板栗林分N基本均匀积累于不同器官;P主要积累于根,其次为枝、叶和干;K主要积累于根,其次为枝和叶,再次为干。可见,干作为生长钝性器官由于生物量大会积累较多的养分,而作为生长活性器官的根和叶也是养分积累的主要场所。榛子林分P元素和K元素的总积累量最高,分别为77.590 公斤/公顷和237.256 公斤/公顷;板栗林分N元素的积累量最高,为435.131 公斤/公顷,红松林分P和K元素的积累总量最低。三种主要养分元素中,N的含量及积累量都要比P和K高,排序为:N>K>P。

2.3 防护林生物循环量及特征参数

防护林土壤贮量及生物循环量测算结果见表4,从表4可以看出,防护林中3种主要养分元素的贮量都较高。其中,N的贮量在6911~10340 公斤/公顷,P的贮量在1833~3234 公斤/公顷,K的贮量在4218 ~6979 公斤/公顷。板栗林分土壤中N和P养分贮量最高,红松林分土壤K的贮量最高。榛子林分的土壤P、K养分贮量最低;红松林分N贮量最低。

3种林分中,养分元素的年吸收量最多的林分为板栗林分,其中N的年吸收量为:46.952kg·hm-2·a-1,P的年吸收量为:11.972 kg·hm-2·a-1,K的年吸收量为:38.663 kg·hm-2·a-1,高出红松林养分元素年吸收量2~7倍。3林分生态系统中主要养分元素年存留量较低的是榛子林和红松林,最高的是板栗林分。榛子林分N的年归还量是最高的,为37.231 kg·hm-2·a-1;板栗P和K的年归还量最高,分别为9.273 kg·hm-2·a-1,31.032 kg·hm-2·a-1;归还量最低的是红松林。从3种林分的整个生物循环量来看,榛子和板栗林分较高,红松的生物循环量最低。

根据土壤贮量和生物循环量计算出各生物循环特征参数见表5。从表5可以看出,在3种防护林中,板栗林分的3种养分元素的吸收系数较高,平均值在0.5左右,红松吸收系数最低,平均值为0.159。板栗林P和K循环系数最高,说明板栗林养分循环速率快,养分流通活跃;其次是榛子林分,红松林分养分循环系数最低。板栗林分的养分利用系数最高,平均值在0.142,养分的贮存能力大于其他两种人工林分。红松林的养分生产力最高,平均值为0.660,属于养分节约型;其次是榛子林分,养分生产力平均值为0.286;板栗林养分生产力最低,为0.146。

2.4 防护林养分循环量对土壤性质退化影响分析

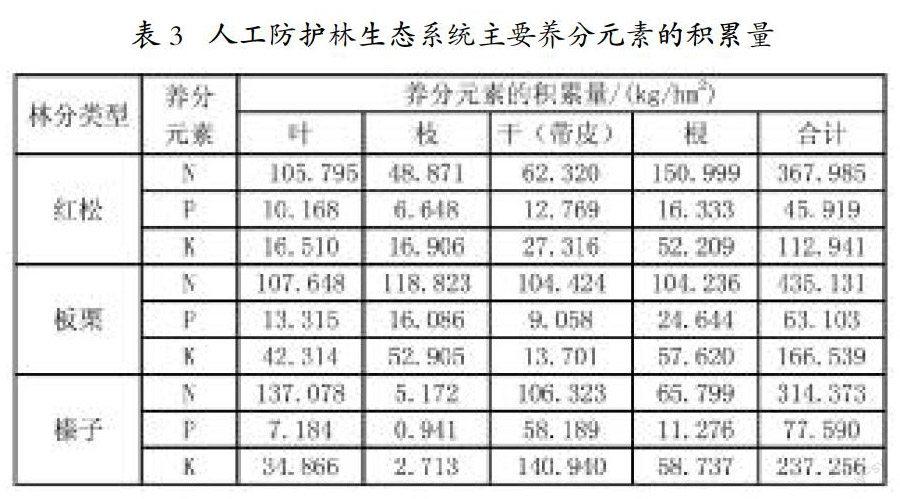

榛子林分中有效P、全K养分的年耗损率较大,说明土壤中这2种养分元素发生退化的可能性较大;红松林分中全N和有效N年耗损率较大,周转期较短,发生土壤退化的可能性较大;板栗林分中的全P和有效K年耗损率较大,发生土壤退化的可能性較大(详见表6)。

3 结论与讨论

林木对养分需求的选择性导致了养分在林木与土壤之间的循环规律因树种和养分不同而具有明显差异。一般而言,高吸收、快循环的养分具有较低的养分生产力(即浪费利用型),相反,低吸收、慢循环的养分具有较高的养分生产力(即节约利用型)[9]。本文的研究结果得出,板栗属于高吸收、快循环、高利用、低生产力型;红松属于低吸收、慢循环、低利用、高生产力型;榛子属于中等吸收、中等循环、低利用、中生产力型。在不考虑其他养分输入的情况下,林地养分循环最终影响到土壤养分亏损速率,其中有效养分亏损直接影响生长季节的养分补给能力,而全量养分亏损影响土壤的长期养分补给潜力。榛子林分中有效P、全K养分的年耗损率较大,说明土壤中这2种养分元素发生退化的可能性较大;红松林分中全N和有效N年耗损率较大,周转期较短,发生土壤退化的可能性较大;板栗林分中的全P和有效K年耗损率较大,发生土壤退化的可能性较大。研究结果可为防治森林土壤退化和农林复合提供有价值的科学理论依据。

参考文献

[1] 惠淑荣,秦莹,刘强,赵培玉,韩晓东. 辽东地区日本落叶松人工林凋落物层的持水性能研究[J]. 沈阳农业大学学报,2011(03):311-315.

[2] 潘建平,王华章,杨秀琴.落叶松人工林地力衰退研究现状与进展[J].东北林业大学学报,1997,25(02): 59-63.

[3] 林思祖,黄世国,曹光球.杉木自毒作用的研究[J]. 应用生态学报,1999,10(06): 661- 664.

[4] 刘增文,李雅素.黄土残塬沟壑区刺槐人工林生态系统的养分循环通量与平衡分析[J].生态学报,1999,19 (05) : 632-634.

[5] 杨玉盛,林鹏,郭剑芬.格氏拷天然林与人工林凋落物数量、养分归还及凋落叶分解[J].生态学报, 2003,23(07): 1278-1289.

[6] 张希彪,上官周平.黄土丘陵区主要林分生物量及营养元素生物循环特征[J].生态学报,2005(03): 527-537.

[7] 鲁如坤.土壤农业化学分析方法[M].北京:中国农业科技出版社,1999:12-19.

[8] 陈灵芝,黄建辉,严昌荣.中国森林生态系统养分循环[M].北京:气象出版社,1997.

[9] 刘增文,王乃江,李雅素.森林生态系统稳定性的养分原理[J]. 西北农林科技大学学报,2006,34(12):129-133.

作者简介:荣立利,本科学历,宽甸县硼海镇林业工作站,助理工程师,研究方向:林业经营。