中国图书出版的规模与结构

朱江丽 李子联

[摘 要] 从总量规模来看,中国图书出版出现了“边际递增”的扩张态势,其成因在于出版限制政策的放松、出版经营方式的转变和专利知识产权的保障等出版制度的演变。从结构组成来看,中国图书出版表现出较大的结构性差异:就地区结构而言,图书出版主要向东部地区特别是北京市、上海市和江苏省三个省市集聚;就学科结构而言,文化、科学、体育和教育类、工业技术类、文学类和经济类图书具有较大的市场需求,因而具有较大的出版规模;就贸易结构而言,中国图书版权贸易逆差的形成主要来源于美国、英国和日本等国家的产品输出。综合来看,规模扩张和结构形成都与经济体制演变和经济发展水平关联甚密。

[关键词] 图书出版 总量规模 地区结构 学科结构 贸易结构

[中图分类号] G230 [文献标识码] A [文章编号] 1009-5853 (2015) 05-0047-06

[Abstract] In the view of total scale, Chinas book publication has shown a marginal increasing trend, with the cause of relaxed control policy, transferred management mode and performed intellectual property. In the view of structure, Chinas book publication has shown structural difference, which is reflected as following: for the regional structure, book publication mainly gathers in east zone, especially in Beijing, Shanghai and Jiangsu; for discipline structure, such categories as culture, science, education and sports, industrial technology, literature and economics have much more demands, and thus have larger scale; for trade structure, trade deficit of books copyright in China mainly comes from exports of U.S., U.K., and Japan. In a word, scale expanding and structure formation relate severely with economic institution and development.

[Key words] Book publication Total scale Regional structure Discipline structure Trade structure

从图书出版的功能来看,图书已不再仅仅具有传统意义上积累和传承民族文化精髓的单一功能,它还被知识经济和商品经济相融合的时代赋予与其他产品一样的经济属性和经济价值,因而具有创造商业利益和促进国民经济增长的经济功能[1],且这一功能被不断地强化和放大。由于这一变化,对图书出版的研究应突破旧有的分析模式,将其置身于经济环境和产业发展的框架下,视其本身为一种产业来考察其成因、效应和前景。毋庸置疑,这一系列研究的前提在于理解图书出版业的规模现状和结构演变,不仅是因为后者提供了可观的数据基础,更重要的是因为通过对产业规模和结构现状的分析,能够揭示图书这一产品的供给和需求行为,并进而观测这些经济行为背后主体偏好和主流意识的变化。

实际上,已有不少文献将图书出版视为一种经济学意义上的产业,并对其概念、分类、效应及影射的问题进行较为详尽的分析。如芮海田等探讨了出版产业结构的界定,并比较了几种不同的关于出版产业的分类,以此提出了基于文化服务业来定义出版产业结构的观点[2];封延阳从市场集中度、产品差别化和进入退出壁垒几个层面对我国图书出版业的市场结构进行分析,侧重于分析图书市场结构调整的制度因素[3];韩跃杰等则主要对出版产业的结构进行分类,从供给结构、需求结构、技术结构、国际投资与贸易结构等方面讨论出版产业结构的优化问题[4];马勇等研究中国出版产业的结构及其演变趋势,提出出版产业结构存在六个方面的问题和四个方面的变化趋势[5]。综合来看,这些研究为了解中国出版产业的发展现状及结构演变趋势提供了丰富且详实的文献资料。

不同于上述定性分析的是,另有一些学者开始创新性地运用统计和计量技术来定量分析出版产业结构的演变及其效应。如李治堂从出版产业在国民经济中的比例和出版产业内部结构的角度,分析传统出版、数字出版随国民经济变化和内部结构变化的趋势及对策[6];肖洋则对数字出版产业结构调整与经济增长的关系进行实证研究,得出结构调整与出版经济增长呈高度正相关的结论[7]。从方法上来看,这些仅包含时间和变量的两维分析相对简单。在此基础上,向志强和黄盈考察了地区维度,基于我国省区和直辖市的相关数据,运用因子分析、聚类分析对我国传媒产业区域结构的非均衡发展进行了定量分析,并据此得出出版产业存在地区结构不合理的结论[8]。这些定量分析极大地改进和创新了图书出版的研究方法,为图书出版产业的结构演变及其经济效应提供了更为科学和精确的观测技术。

综合来看,不管是定性分析还是定量分析,对出版产业的结构进行考察的主旨都是为了能够更好地剖析其揭示的问题。以解释中国图书出版业格局现状及其形成的原因为主题,我们仍然采用规模和结构分析。不过,不同于已有研究的是,我们更加注重从体制演变的角度来解释图书出版数量出现急剧扩张的原因,更加注重从产业结构中的多维视角来剖析图书出版业的形成现状及其演变趋势。如在结构分析中,我们注意到少有文献分析图书出版的地区、学科和进出口结构,这就使我们很难考察图书出版业的结构性差异,因此也就难以系统性地把握图书出版业的结构特征。我们的工作即在于从一个更为全面的视角进行可能的创新尝试。

1 规模扩张及其原因

与很多经济社会指标在改革开放前后经历了较大变化一样,中国图书出版的动态演变也可以此为界划分为两个大的发展阶段:第一阶段是1949—1976年的低速发展阶段。在这一时期,按照“波峰波谷波峰”或“波谷波峰波谷”的波动周期理论,中国图书出版的变化过程在剔除个别年份的结构性波动后又可以细分为1950—1961年、1962—1967年和1968—1976年的三个波动周期,见图1。其中,在1950—1961年期间,中国图书出版种数由1950年的12153种增加到1958年的最大值45495种,之后逐渐下降到1961年的13529种,平均值为24072种;在1962—1967年期间,图书出版种数由期初的16548种增加到1965年的最大值20143种,并在之后于1967年急剧下降到新中国建立至今的历史最低值2925种,这一时期的平均出版种数为14324种;在1968—1976年间,图书出版均处于所考察样本范围内的最低值,其值在1968年仅为3694种,其后虽然增加到1975年的13716种,但仍然处于较低的出版水平,平均值仅为8654种。从三个波动周期的平均值来看,在1949—1976年期间,中国图书出版虽然变化差异并不特别明显,但总体而言均呈不断下降的趋势,且其数量处于较低的发展水平。

第二阶段是1977—2012年的快速发展阶段。在这一阶段,从总量上来看,图书出版种数呈逐年增加的趋势,其值由1977年的12886种急剧扩大到2012年的414005种,平均值为134105种;从增长率来看,除1995年的图书出版种数为负增长外,其他年份均在快速递增,这一时期的平均增长速度为10.27%,远高于1950—1976年6.75%的平均增长率。从图1显示的动态演变趋势来看,自1977年以来,不同于期刊和报纸出版的边际递减特征,图书出版呈现边际递增的态势,也就是说,改革开放以来中国图书出版的数量确实得到了“爆炸式”的扩张,而这一态势的形成从数量上来说得益于其增长速度的逐渐加快。

客观地说,中国图书出版数量的急剧扩张为读者提供了大量的文化产品和“精神食粮”,这对于人们休闲活动的丰富、内在情操的陶冶甚至创新意识的提高都具有十分重要的积极意义;但是,图书出版数量的急剧扩张也极有可能带来出版质量的下降,而后者又将对读者的思想、观念和意识带来负面作用。图书出版数量的扩张和质量的下降虽然并非绝对“成行”,但却常常“如影相随”。而出现这一现象的原因,大部分学者将其概括性地解释为:第一,中国图书出版的动机愈来愈呈现出非文化传承的倾向,使得出版商和作者贪大求多的浮躁风愈来愈烈[9];第二,图书品种出现膨胀性增长的原因在于每种图书的平均利润逐年下降,为了追求利润,出版社的生产方式不得不从精耕细作改为广种薄收[10],而其出版程序也就从严格审核转向放低要求和简化流程了,这直接导致图书质量的急速下滑[11];第三,人们物质生活水平的不断提高带来图书产品的多样化需求,进而带来图书出版业的发展与变迁,直接表现为图书出版业数量上的发展速度快、产品数量多、总量规模大,以及质量上的效益低、竞争力弱和影响力小等特征[12]。实际上,出版动机、出版方式和出版结构的变化只是制度演变的结果,是体制因素才根本性地导致出版产业上述问题的出现[13]。

从制度层面来说,制度是出版发行行为的基础,制度的演变将直接决定图书出版及其结构的动态变迁。总体而言,制度变化影响出版扩张的机制,具体表现为:第一,出版限制政策的放松使得出版发行的内容及其涵盖的范围得到极大程度的扩大。改革开放后之所以出现图书出版的急剧扩张,主要是因为中央及地方思想意识的开放使得出版发行的限制政策得到了有效的放松。如1979年全国出版工作座谈会上提出的“立足本省,面向全国”的出版新方针,有效地解放并提高了地方出版社的生产力。在这一政策下,占全国半数的各地方出版社改变了原有“地方化、通俗化、群众化”的政策,使所出版的图书不再仅限于党和国家文献、中小学课本、配合当地工作的小册子、以地方戏为主的文化娱乐材料等[14],而是更加注重市场导向,尽量出版并发行满足读者需求的相关图书。因此可以说,地方出版社所发挥的潜力为丰富图书出版品种及数量的扩张做出了重要贡献。

第二,出版和经营方式的改变极大地释放了出版社的生产及经营活力,使原来依靠计划进行出版的低效率为依托市场进行经营的高效率所取代。在改革开放政策逐渐实行以及市场经济逐渐建立的背景下,图书出版的市场化改革也相继推行,集中体现在1988年发出的《关于当前出版社改革的若干意见》及《关于当前图书发行体制改革的若干意见》两个意见中。文件指出:“在发展社会主义有计划的商品经济条件下,出版社必须由生产型向生产经营型转变”,“出版社既是图书出版者,又是图书经营者”[15]。这些意见指出的图书出版生产方式上的改革,使得出版社不再有“出多出少一个样”的“旱涝保收”待遇,而必须“迎合”读者的偏好来出版并发行图书。由于读者的层次和需求存在较大的差异,因此其需求的满足必然会带来图书数量的急剧扩张。此后,1992年春邓小平南方谈话和社会主义市场经济体制的确立,使图书出版业由卖方市场逐渐转向买方市场[16],并使出版单位在经营机制、运行方式上的全面改革进一步深化,这在带来综合运营能力提高的同时,也带来图书出版的急剧扩张。

第三,知识产权保护制度的建立和完善激励了作者的“著书立说”行为,从而使图书产品的市场供给得以有效增加。改革开放以后,中国于1990年正式颁布著作权法,规定并赋予著作者享有人身权和财产权两项权利,具体包括发表权、署名权、修改权、保护作品完整权以及使用权和获得报酬权。法律层面上权利的赋予和保障使得作者既不用担心研究成果为他人所盗用和剽窃,又能从著作中获得必要的酬劳和奖金,这对于其写作积极性的鼓励无疑是十分重要的。虽然在后来的出版制度改革中,作者因合同制定的差异不一定能够获得稿费和酬劳,但仍然能够为其带来诸如荣誉、学术肯定以及传播思想等方面的独家权益。因此,著作权相关权利的赋予和保障有效地促进了出版市场的图书出版。

2 结构形成及其解释

就图书出版的结构而言,不同省区和直辖市的出版规模及其在全国总值中的占比表征了图书出版的地区结构,显然这一结构的变迁及其形成能够有效地观测图书出版在不同地区的集中度,并以此反映地区差异对图书出版的影响。不同学科的图书出版规模及其在全国总值中的占比所定义的学科结构,则能够有效地揭示读者对不同图书品种的需求差异,因此有助于理解读者消费行为和思想偏好的变化。此外,我们还考察了图书产品进出口的地区结构,以此探视我国图书对外贸易持续逆差形成的原因。

2.1 地区结构

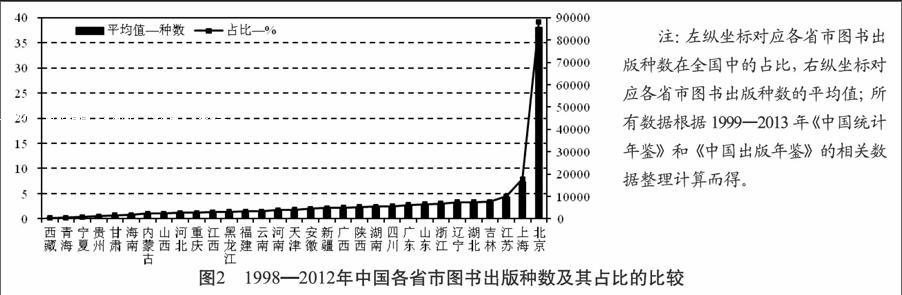

从各省市图书出版的规模及其在全国中的占比来看,在1998—2012年期间,图书出版规模较大的前三个地区依次为北京市、上海市和江苏省。如规模最大的北京市,其图书出版种数从1998年的50155种增加到2010年的155209种,虽然在2011年和2012年分别急剧下降到了6699种和9431种,但其平均值依然达到了85514种,占全国图书出版总数的比重为39.18%,见图2。相比而言,西藏、青海和宁夏的图书出版规模则处于全国各省市的最低水平,如西藏地区的出版规模最大的也仅为2010年的570种,平均值为376种,仅占全国图书种数的0.18%。这一现象表明图书出版在全国各省市之间存在较大的差距。

从地区分布来看,虽然海南省、河北省和福建省的出版规模相对较小,但其他省市如北京市、上海市、江苏省、辽宁省、浙江省、山东省和广东省则均处于全国图书出版高水平省市的前列,东部地区各省市出版种数的平均值为13461种,均远高于中部各省市的4459种和西部各省市的2619种。可见,从数量上来看,我国图书出版表现出了较为明显的地区差异,且东、中、西地区出现依次递减的现象;更进一步地说,我国图书出版主要集聚在东部地区,特别是北京市,单个地区的出版规模已占到全国总量的39.18%。对此,有学者指出改革开放以来,我国图书出版业逐渐显现出产业化和地区非均衡发展的格局,明显有别于计划经济时期出版资源空间配置的地区均衡和规模平均状态[17]。

对于图书出版出现地区差距和东部集聚的现象,我们认为应遵从一般规律而非个别案例来进行解释。经济普遍较为发达的地区具有较大规模的图书出版量这一现象,说明经济发展水平的高低极有可能是影响图书出版地区分布的主要原因之一。这是因为:从需求来看,人均收入较高的地区,其居民在满足基本的衣食住行后,往往会追求更高层次的“精神”消费,而图书产品则因其文化属性而具备“精神”消费产品的特质,因此,消费需求的增加为图书出版提供了坚实的市场基础;在此基础上,处于供给方的图书出版商特别是私营出版商出于占有市场份额和降低交易成本的考虑,也就更有可能选址于这些地区进行图书出版与发行,这两者都促进这些地区图书出版规模的扩张。值得强调的是,经济发展决定说只是解释这一现象的普遍规律,因此并不存在绝对性。

2.2 学科结构

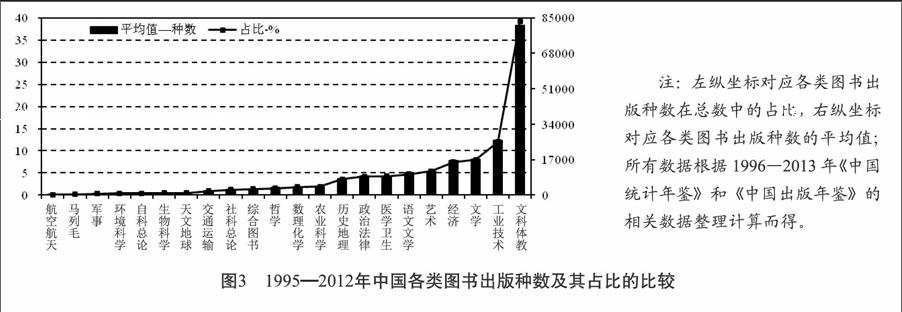

从各学科图书出版规模及其占比来看,在国家统计局划分的22类出版学科类别中:出版规模最大的为文化、科学、教育和体育类别(文中简称为“文科体教”),其出版种数由1995年的41977种增加到2012年的159190种,这一期间的平均值为81527种,占全国图书种数的39.28%,见图3。除此之外,占比排名前五位的其他几类及其比重依次为工业技术12.03%、文学8%、经济7.46%以及艺术5.37%。相比而言,出版规模最小的为航空航天类图书,其出版种数虽由1995年的100种迅速增加到2012年的461种,但其平均值依然仅为173种,只占全国图书总数的0.08%;占比排名后五位的其他几类及其比重依次为马列主义毛泽东思想(文中简称为“马列毛”)0.16%、军事0.31%、环境科学0.37%以及自然科学总论(文中简称为“自科总论”)0.39%。与这五类相似,生物科学、天文地球和交通运输类的图书出版种数在全国图书中的占比也不到1%。这些数据表明,相比于文科体教、工业技术、文学、经济和艺术这五类热门图书,航空航天、马列毛和军事类图书既生僻又冷门。

中国图书出版存在学科结构上的明显差异可以解释为:首先,受众数量或者消费需求是决定图书出版规模的重要原因。航空航天、马列毛和军事类图书之所以占比较低,主要是因为这些学科的普及度低且专业性强,因此其面临的受众数量较少,其对应的出版规模也就难以扩大;相反,文科教体、文学和艺术这些学科的图书不仅适合任何年龄、性别和职业的读者,还更有益于其生活常识和情操素养的提高,因此具有范围较广的受众和市场较大的需求,其出版规模也就得以有效扩张。其次,工业化和市场化在很大程度上改变了人们的生存环境和心理需求,使得工业技术和经济类图书的需求偏好越发强烈。工业化进程的加快使得人们生存环境中工具与条件的技术性越来越强,这迫使人们不得不阅读更多的相关图书以适应这一环境的改变;同时,市场化进程的加快不仅使得人们工作环境的竞争力度愈发激烈,还使经济活动越发紧密地关联于每一个个体,这都将迫使更多的人们学习经济类知识以应对竞争和适应环境。从这一角度来说,工业技术和经济类图书的出版规模也就相对较大。

2.3 贸易结构

中国的图书贸易总量上长期处于逆差的状态。如2009—2012年期间,图书出口总额分别为3437.72万美元、3711万美元、3905.51万美元和7282.58万美元,而进口总额则达到24505.27万美元、26008.58万美元、28373.26万美元和30121.65万美元,所产生的逆差额分别为21067.55万美元、22297.58万美元、24467.75万美元和22839.07万美元。从趋势来看,2012年的逆差额虽有所减少,但总体而言仍处于不断扩大的趋势。这一现象表明,中国文化类产品长期以来处于净输入的状态。如果联系到物质类商品处于贸易顺差持续扩大的现状,那么可以说:中国输出的是物质,输入的则是文化。

从结构上来看,中国图书贸易总量上的持续逆差主要来源于对美国、英国、日本、韩国、法国和德国的贸易,且尤以美国、英国和日本为甚。以2012年中国图书版权引进的来源结构为例,在净引进量为8547项的总数中,从美国、英国和日本净引进的量分别为3923、1975和1605项,三者总和占净引进总量的比重达到87.79%。如果再加上韩国的10.85%,则这四个国家的占比达到98.64%,其图书版权基本上垄断了中国的图书进口市场,见表1。从净输出来看,中国内地的图书版权主要输往台湾、香港和澳门地区,如2011年和2012年中国大陆输往台湾地区的版权分别占到3.97%和4.18%,均高于香港和澳门地区。应当提及的是,2012年中国在与俄罗斯的图书贸易中,由原来的净输入国变成了净输出国,净输出占比为0.66%;相反,中国内地在与澳门地区的贸易中,则由原来的净输出地变成了净输入地。不过,这一逆转的趋势并未显现,可以理解为是由结构性因素突变而造成的。

中国图书贸易之所以出现结构性差异,主要是因为各个国家在图书出版产业“本身”存在发展水平的差异:相比于中国,美国、英国、日本和韩国这些国家的文化和图书产业相对发达,不管是内容还是形式,这些国家出版的图书在国际上都具有十分强劲的竞争力,因而也就吸引了包括中国在内的许多国家的购买力。除了这一主要因素外,结构性差异出现的原因也有可能是因为:文化认同或文化吸引力的强弱影响了图书版权的进出口贸易规模,而这一机制又与经济发展水平的高低密切相关。从历史上来看,一个国家或是地区为世人所关注一定是由于其国力强劲引起的,从农耕时代的中华帝国到工业时代的英国,再到如今信息时代的美国无不如此,而经济发展水平则是国力强弱的重要基础与体现。相比而言,美国、英国和日本这些国家均为“老牌”的发达国家,而韩国则是后来者居上的新秀,因此,这些国家的发展模式历来为世界各国学习和效仿,而其作为发展之源的文化也就成了各国关注的对象。同理,中国改革开放三十年来取得的经济成就也是有目共睹,因而同样也成为其他各国或地区所关注的对象,我国香港、澳门、台湾地区和周边邻近的国家首先占得了地缘、语言和文化上的优势给予关注,而欧美等国从语言上的了解到文化上的沟通都还存在一个时滞,因此也就出现图书版权的进出口贸易存在地区结构差异的现象。

3 结 语

不同于已有研究,我们更加注重从体制演变的角度来解释图书出版数量出现急剧扩张的原因,更加注重从产业结构中的多维视角来剖析图书出版业的形成现状及其演变趋势。我们的结论显示:从总量规模来看,中国图书出版出现“边际递增”的扩张态势,其成因在于出版限制政策的放松、出版经营方式的转变和专利知识产权的保障等出版制度的演变。从结构组成来看,中国图书出版表现出较大的结构性差异。其中,就地区结构而言,图书出版主要向东部地区特别是北京市、上海市和江苏省三个省市集聚;就学科结构而言,文科体教、工业技术、文学和经济类图书具有较大的市场需求,因而具有较大的出版规模;就贸易结构而言,中国图书版权贸易逆差的形成主要来源于美国、英国和日本等国家的产品输出。

就成因而言,不管是规模扩张还是结构形成,图书出版都与经济体制和经济发展存在较大的联系。中国图书出版之所以出现急剧扩张的态势,主要是因为市场经济体制的确立,使得出版社不得不放松出版管制政策,不得不进行出版经营方式的转变以适应“自负盈亏”的市场规则,不得不对作者的知识产权进行合法性地保护以发挥自主创新在经济发展中的更大作用。同时,中国图书出版之所以出现东部集聚、工业技术和经济类图书热门、以及“老牌”发达国家图书输出多的结构失衡现象,也主要是因为:经济发展水平高使得居民的消费需求扩大和消费层次提高,而这将带来这些地区图书需求规模和供给规模的扩大;带来经济增长的工业化和市场化,使人们的生存工作环境均发生较大的变化,直接体现为工业技术的普及和经济意识的加强,这迫使人们不得不学习更多的工业技术和经济类知识,促进这些图书出版规模的扩张;同样地,经济发展水平较高的发达国家,往往容易成为其他国家学习和效仿的对象,而图书是知识传递的最好工具,因此,这些国家在图书和文化产业上都具有竞争优势。但是,经济发展与图书出版之间是否存在统计上的数量关系?本文暂时没有涉足,这是下一步工作所要涉及的话题。

注 释

[1][11]周玉波,田常清.经济学视野下的图书出版业问题探析[J].出版科学,2010(3):56-58

[2]芮海田,赵文义,孙守增.出版产业结构的界定[J].技术与创新管理,2013(5):276-280

[3]封延阳.我国图书市场结构研究[J].出版发行研究,2002(9):5-9

[4]韩跃杰,孙守增,杨琦.出版产业结构优化研究[J].科技与出版,2013(6):34-37

[5]马勇,赵文义,杨琦.我国出版产业结构及其演变趋势研究[J].编辑之友,2012(6):26-28

[6]李治堂.我国出版产业结构变化及启示[J].科技与出版,2014(11):97-101

[7]肖洋.数字出版产业结构调整与经济增长关系实证研究[J].中国出版,2014(1):6-10

[8]向志强,黄盈.中国传媒产业区域非均衡发展实证研究[J].新闻与传播研究,2009(6):77-87

[9]王子奇.当下中国图书出版业存在的五大"病根"剖析[J].探索与争鸣,2005(8):11-13

[10]巢峰.中国图书出版业的滞胀现象:简论出版改革的症结所在[J].编辑学刊,2005(1):4-14

[12][15]马静,黄曼丽.改革开放以来我国图书出版业的发展与变迁[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2008(6):786-790

[13]干春晖,赵音璇.中国图书出版业的市场结构、行为与绩效分析[J].上海财经大学学报,2005(6):23-30

[14][16]韩跃杰,孙守增,杨琦.我国图书出版产业发展概况分析[J].科技与出版,2013(7):104-107

[17]戴学珍,白鑫.我国图书出版业集聚现象解析[J].出版发行研究,2013(9):28-31

(收稿日期:2015-03-24)