湖南水稻种质资源创制及辐射诱变育种应用成效

彭选明,易卫平,杨 震,谢洪科,庞伯良,张跃龙,王 芊

(湖南省核农学与航天育种研究所,湖南 长沙410125)

水稻资源辐射诱变创制是利用60C0-γ 射线照射种子,引起种子内染色体重组、畸变,产生遗传变异,从而形成水稻新种质、新材料,进而配制水稻新品种的一种高科技技术。60C0-γ 射线辐照诱变的频率高,可形成自然界没有的性状和类型,打破性状间的紧密连锁,促进基因重组,有些变异性状稳定快,可以在较短的时间内获得罕见的种质材料和基因资源。

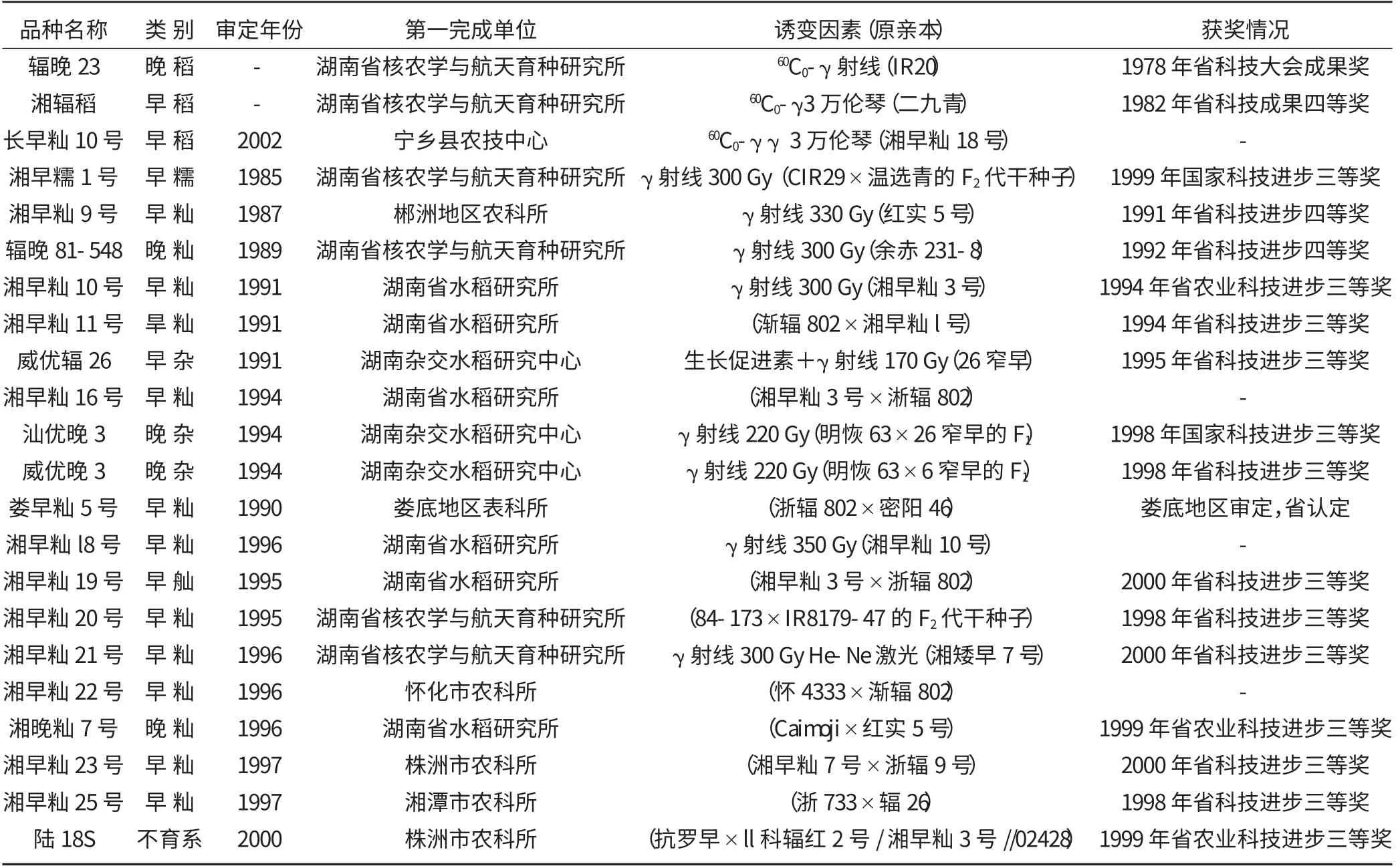

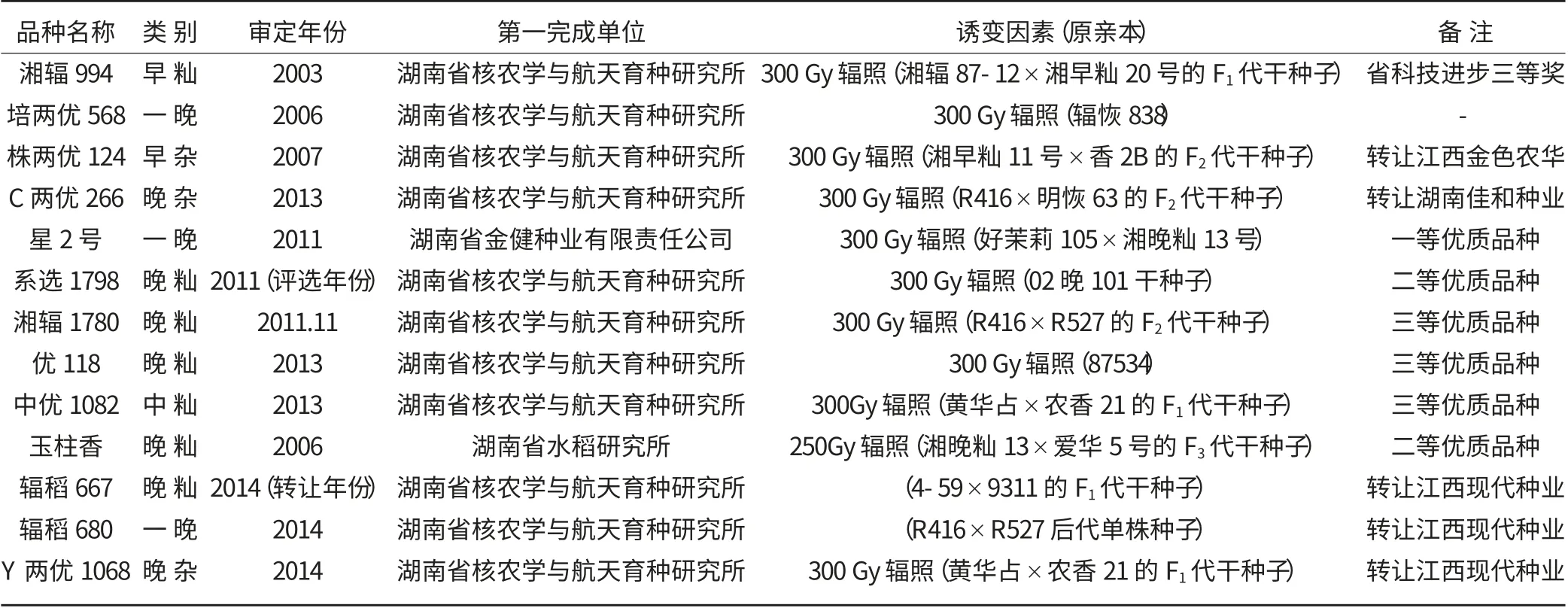

湖南省水稻资源辐射诱变创制和育种应用工作始于20 世纪60年代。初步统计,20 世纪直接利用60C0-γ 射线辐射育成并通过省级审定的水稻品种10个,与突变体杂交间接利用辐射诱变品种培育的品种12个(表1)。进入21 世纪,湖南省利用辐射手段进行水稻种质资源创新和育种的工作已树立新目标,在加强资源整合评价与利用等方面取得了可喜进展,详见表2。

1 20 世纪湖南水稻资源诱变创制和育种应用成就

20 世纪70年代末,以湖南省核农学与航天育种研究所(原湖南省原子能农业应用研究所)为龙头,全省科研工作者以不同水稻品种为材料,从诱变源筛选、诱变处理模式选择、辐照剂量确定等方面做了大量的试验,构建了诱变M 1 代、M 2 代的变异谱,并对诱变规律、遗传机理、育种方法等进行了深入研究。据不完全统计,1985~2000年,湖南省水稻资源诱变创制和育种应用累计育成品种22个[1],按类别可分为早籼14个、早糯1个、早杂1个、晚杂2个、晚籼3个、两用不育系1个;按诱变方法分为直接利用60C0-γ 射线的10个,间接利用(与突变体杂交)的12个。

1985年,湖南省核农学与航天育种研究所用300 Gy 的60C0-γ 射线辐照1R29 与温选青的杂交F2代干种子,经3 a 4 代南繁北育,成功育成水稻新品种——湘早糯1 号。该品种推广种植面积较大,产量高、米质优,经省优质米评选会统一组织测定:糙米率为80.68%、精米率71.36%、整精米率65.68%、精米长5.9 mm,长宽比为2.89,属中长粒型;基本上无心腹白,呈乳白色,有光泽。经中国水稻研究所测定:糊化温度较低,级别在6.0~6.5 之间,胶稠度115 mm,属软的类型。经中国农科院测定:直链淀粉含量为0、蛋白质含量为9.28%。消费者反映该品种米饭松软可口、味道清香、糯性好,是糍粑和汤丸的优质原材料,特别适宜制作甜酒(味甜汁多)l985年该品种被评为湖南省二等优质糯稻品种,同时荣获农牧渔业部优质米产品奖[2]。

表1 1985~2000年湖南省通过审定的辐射诱变水稻品种

表2 2001~2014年湖南省水稻诱变品种品系

1989年,用60C0-γ 射线辐照处理余赤231-8 干种子,于M 4 代育成优质晚籼稻新品种——辐晚81-548。经省优质米评选会统一组织测定:该品种糙米率为81.6%,整精米率66.36%,米粒长6.874 mm、宽2.218 mm,长宽比为3.099;胚乳半透明,垩白小,直链淀粉含量24.2%,糊化温度6.2 级,胶稠度925 mm,米粒伸长度71.6%。经品尝,食味好,在20个晚籼材料中综合评定为第一名,被评为一等优质米。

1995年,以84-173/1R8174-47 的F2代干种子为材料,用300 Gy 的60C0-γ 射线进行辐照,经多代选育,成功育成湘早籼20 号。经农业部稻米及制品质量监督检验测试中心测定:该品种糙米率为79.67%、精米率72.21%、整精米率52.73%、垩白粒率21%,垩白度3.3%,直链淀粉含量24.4%,蛋白质含量10.31%,达省标3 级优质米标准。

除上述品种外,还有威优辐26、威优晚3、湘早籼10 号、湘早籼19 号、湘早籼25 号、湘晚籼7 号等水稻品种,都是通过辐照诱变手段培育而成,给我国粮食生产带来了较大的经济效益和社会效益。

2 21 世纪湖南水稻资源诱变创制和育种应用研究进展

2.1 创制了一批有特色有价值的水稻突变体

创制水稻新资源是湖南省核农学与航天育种研究所21 世纪诱变育种应用的主要任务。2001年以来,先后育成了一批具有优良性状的水稻品种,例如高产矮杆型、理想株型、优质型、抗倒伏、抗稻瘟、抗稻飞虱、耐高温、糯米、长短粒、大小粒、大穗、多穗型等。而随着人们生活水平的日益提高,超大粒、高蛋白、红米、黑米等特殊种质资源成为水稻育种的新目标[3]。例如:Y 两优1068 父本就是一个很好的矮化源(株高95 cm 左右),该品种株型集散适中,茎秆粗硬弹性好;多枝梗果粒多,大穗粒多型;经湖南省农科院稻米及制品检测中心检测,糙米率、精米率、整精米率、垩白粒率、垩白度、长宽比、胶稠度、蛋白质含量等8 项指标达省优1 标准。

2.2 育成了几个特色品种并成功地应用于生产

2001年以来,通过省级审定的两系杂交稻早稻品种株两优124、晚稻品种C 两优266、一等优质稻一晚品种星2 号及早籼品种湘辐994 等均已成功地应用于生产,年种植面积均在6.67 万hm2以上,为保障湖南省的粮食生产安全发挥了积极作用,产生了较大经济效益和社会效益,除上述品种以外,还有辐稻667、辐稻680、Y 两优1068 等高产优质水稻新品种正在积极推广当中。

2.2.1 株两优124 该品种为两系杂交迟熟早籼稻,在湖南省作双季早稻栽培,全生育期109 d 左右;株高93 cm 左右,株型较紧凑,剑叶中长直立;叶鞘、稃尖均无色,落色好。省区试结果显示:有效穗数为22.7 万穗/667m2,每穗总粒数约97 粒,结实率85.9%,千粒重27.1 g;2005年,该品种在省区试试验中平均产量为514.11 kg/667m2,比对照金优402 增产4.73%;2006年,续试平均产量为537.83 kg/667m2,比对照增产8.00%,差异极显著。抗性检验结果表明,该品种叶瘟5 级、穗瘟7 级、稻瘟病综合评级6.5 级,感稻瘟病;白叶枯病5 级,中感白叶枯病。米质测定结果显示,该品种糙米率为80.8%、精米率73.5%、整精米61.7%;粒长6.9 mm,长宽比3.1;垩白粒率74.0%,垩白度8.9%;透明度3 级,碱消值4.4 级,胶稠度82 mm;直链淀粉含量19.7%,蛋白质含量10.0%。

2.2.2 C 两优266 该品种为两系杂交迟熟晚稻,在湖南省作晚稻栽培,全生育期121.2 d;株高107.7 cm,株型集散适中;剑叶浓绿,中长直立,叶鞘、稃尖紫红色,短顶芒,叶下禾,后期落色好;有效穗数为19 万穗/667m2,每穗总粒数约155.1 粒,结实率78.3%,千粒重26.5 g;2011年,该品种在省区试试验中平均产量为522.66 kg/667m2,比高产型对照天优华占增产3.60%,增产极显著;2012年,省区试平均产量为545.08 kg/667m2,比对照增产1.06%,增产不显著[4]。抗性检验结果表明,该品种叶瘟4.69 级、穗瘟6 级、稻瘟病综合抗性指数4.47 级;稻曲病4 级,白叶枯病5 级;耐低温能力中等,抗倒伏。米质测定结果显示,该品种糙米率为82.5%、精米率7.38%、整精米率69.8%,3 项指标均达国标1 级;透明度2 级,胶稠度65 mm,直链淀粉含量16.5%,3 项指标均达国标2 级;粒长6.9 mm,长宽比3.0,垩白粒率36%,垩白度4.7%,碱消值3.5 级。

2.2.3 星2 号 该品种为常规一季晚稻,在湖南省作一季晚稻栽培,全生育期123 d;株高115 cm,株型适中,分蘖力中等;叶色浓绿,叶鞘、稃尖无色,剑叶较短,挺直,叶下禾,后期落色好;有效穗数为18 万穗/667m2,每穗总粒数约l30 粒,稻米为中长粒型,有短顶芒,结实率83%,千粒重30 g;2008年,该品种在省晚稻区试试验中平均产量为537.9 kg/667m2,比对照威优46 增产4.56%,但差异不显著;2009年,该品种在省一季晚稻区试试验中平均产量为520.4 kg/667m2,比对照汕优63 减产3.43%,差异不显著。抗性检验结果表明,该品种叶瘟6 级,穗瘟8.3 级,稻瘟病综合抗性指数6.8;抗高温能力强,耐低温能力中等。米质测定结果显示,该品种糙米率为78.2%、精米率68.6%、整精米率56.3%,粒长8 mm,长宽比3.9;垩白粒率2.3%,垩白度3.4%,透明度1 级,碱消值7 级,胶稠度85 mm;直链淀粉含量13.6%。2009年,该品种被湖南省农业厅评定为湖南省一等优质稻。

2.2.4 湘辐994 该品种为常规早稻品种,全生育期112 d,与湘早籼19 号相当,属早稻迟熟类型。该品种株高98 cm,株型较紧凑,叶色浓绿,叶缘无色;剑叶角度小,半叶下禾;分蘖力强,成穗率较高;每穗总粒数约100 粒,结实率81%,千粒重25 g;2001年、2002年省区试平均产量为465.1 kg/667m2。经省区试抗病性鉴定,该品种叶稻瘟7 级,穗稻瘟7 级,白叶枯病3级。米质测定结果显示,该品种糙米率为82.5%、精米率70.8%、整精米率65%;垩白粒率15.5%,垩白度1.35;粒长6.8 mm,长宽比3.2;直链淀粉12.9%,胶稠度91 mm。

3 今后的研究目标及方向

3.1 以技术创新为手段,以水稻资源创新为目标,为现代育种提供诱变技术和资源服务

辐射诱变的方向不固定,其产生的突变体有可能是一种全新的种质资源,这是其他育种方法所不具备的优势。立足于该优势,坚持不断地创新资源,服务于自身的育种需要,同时坚持资源的公益性、共享性,让资源服务于不同需求的育种机构和人员,发挥资源最大价值。

3.2 以现代种植发展需要为目标,根据农业环境和生产模式的变化调整主攻方向

现代农业生产模式正在向简约化、规模化和机械化方向发展,消费者对食品质量和安全的需求也给新品种选育提出了新的要求。耐高温中稻资源,耐低温晚稻资源,短生育期的灾后补种水稻资源,抗稻瘟、抗稻曲病、抗稻飞虱、抗倒伏适合直播的资源、低吸收重金属资源、微营养改良型资源等,都是目前急需的资源。因此,这些资源的创制应该成为近期诱变育种的重点目标。

3.3 提升平台共享和服务功能,加强全省诱变育种研究合作,助推湖南水稻育种再造辉煌

诱变,作为资源创制的主要方法,已经为许多育种单位所接受和使用。目前,所需解决的是如何提高诱变效率,加快成果转化,扩大诱变技术和突变资源的共享和服务面。与此同时,加强与高校、育种研究院所、种子企业等的合作,在合作中提升研究水平,在合作中寻求发展,在合作中推进湖南水稻育种再造辉煌。

[1]朱校奇,邓钢桥,庞伯良.湖南省水稻诱变育种的成就[J].核农学报,2002,16(5):331-333.

[2]易卫平,彭伟正,彭选明,等.湖南水稻辐射诱变创制新种质的研究进展与展望[J].湖南农业科学,2010,(7):1-2,5.

[3]朱校奇,陈学斌,陈静萍,等.湖南省核技术农业应用的回顾与展望[J].湖南农业科学,2001,(4):3-4.

[4]彭伟正,易卫平,彭选明,等.两系杂交晚稻新组合C两优266的选育及栽培技术[J].湖南农业科学,2014,(3):13-15.