普拉托,欧洲的温州城

南方周末记者 翁洹❘图 郭丝露❘文 发自意大利普拉托

普拉托,是一座被割裂的城市。

中世纪建成的围墙,将老城区环绕其中。围墙内,是典型的欧洲小城:古老钟楼的所在就是市中心,石筑的窗台上种着颜色各异的小花,周日早起,抬头就能看到阳台上擦拭耶稣像的人们。

墙外,则是温州人的世界。

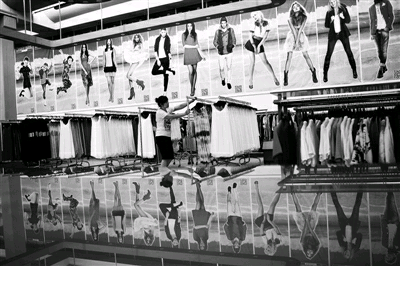

这是一个混凝土组成的世界,高速公路贯穿在不同厂区之间,工厂招牌用中文和意大利文双语标注,深夜12点,普拉托“内城”早已进入梦乡后,才会看到肩上搭着毛巾的中国工人,三三两两下班回家。

与温州厂房崛起相对应的,是老牌“轻纺之都”的落寞。上世纪80年代末,第一个温州人来到欧洲轻纺中心。现在,普拉托80%以上的厂房已卖给温州人打理,他们保持着中国江浙一带的生活方式,管普拉托的本地人叫“老外”。

内城与外城,传统和现代,闲适与高效,欧洲和温州……在普拉托小小的地界上,割裂感一直都在。

普拉托正式注册的华人企业有7000多家,保守估计,这里的中国人数量有6万人。其中,有200个中国人已加入意大利籍。

“如果他们愿意加入意大利籍,愿意为这片土地付出,人们对中国人的印象会好很多!”普拉托市长胜达科·比福尼对南方周末记者说这话的时候,温州商人陈福强就坐在比福尼身旁,这是陈福强来普拉托十几年来,第一次走进政府办公室。

但陈福强对比福尼市长兴趣并不大,只顾低头不断刷着自己的手机——和许多中国人一样,他对未来的规划始终在中国:将孩子放在温州读书,在温州买了房子,退休后必须在江浙终老。

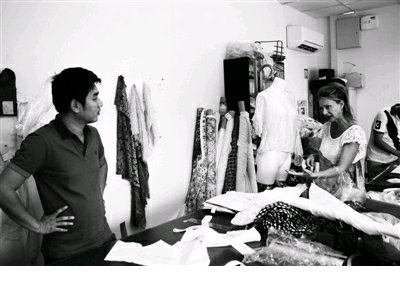

陈福强的办公室和厂房,只相隔一面透明的玻璃。坐在办公室中,就能看到成堆的时装,直接从缝纫机上丢到地面,再被搬运放入标有“意大利制造”的纸箱里。夏日酷暑中,中国工人们裸着上身,将“意大利制造”的纸箱搬入库房。

几个小时之内,这些服装出现在德国、瑞典、波兰甚至是巴西的货架上。而陈福强的计划是在几年之内将这些中国人制造,但印有“意大利制造”的商品卖回中国。

普拉托的两个世界总有相交的时候。全年无休的“中国式”经商方式,也影响着普拉托的意大利人——现在,“老外”的工厂周日也开门了。

73岁的工厂主Alessio坚守的方式,是和中国人“密切合作”:将自己生产的布匹卖给中国人做衣服。

但像Alessio这样的人并不多,大部分本地商贩,从上世纪90年代开始就陆续搬离了普拉托工业区。“他们自己有自己的选择。”陈福强说,一些人卖了店铺“拿着中国人的钱去度假了”。

2015年7月盛夏,姜昆和中国曲艺家协会的来访,让有些过于安静的厂区多了些生气。演出地点是当地的体育馆,馆里没有空调,空气湿热,观众们甚至被身上汗水和体液蒸发产生的热气,熏到自己的眼睛。温州工人们因为“名人”到来特别兴奋,尽管多数江浙人并不一定听得懂北派的段子。

体育场外,普拉托政府官员正聚在一块聊天,他们也被华人企业邀请观看演出。节目进行不到一半,官员们就上车匆匆离开,礼貌笑容始终挂在脸上。

2015年是比福尼市长接管普拉托第二年。对他来说,处理好温州人和本地人微妙的关系并不容易:“有些当地人说,市长先生,把他们赶出去!有些则说,市长先生,我觉得他们来这也没什么不好。”

普拉托的中国人可不管这些,他们只求赚钱并且开心。入夜,在普拉托中式海鲜大酒店,姜昆的到来给了商人们狂欢的理由。商人们喝酒、划拳,在酒店外用温州话谈天说地。

“我们不喜欢和政府打交道,我们喜欢赚钱。”一名温州商人笑说。