论《儒林外史》中与科举有关的人际关系

叶楚炎

论《儒林外史》中与科举有关的人际关系

叶楚炎

内容提要:叶儒林外史曳细致交待了诸多士人之间与科举有关的人际关系袁这一科举关系横贯于整个叙事的始终袁并关联了小说中的诸多士人袁形成了一个广泛尧复杂同时又浑然一体的关系网络遥从结构上说袁科举关系形成了小说的一个内在架构袁将不同的小说人物和故事巧妙连缀起来曰科举关系在人物塑造方面同样发挥了不可忽视的作用袁一些人物形象方面的特质都能在盘根错节的科举关系中找到渊源曰就意旨表达而言袁科举关系的建构则体现了吴敬梓对于科举制度以及士人命运更深层次的洞悉和叹喟遥从某种意义说袁科举关系就是野儒林冶袁叶儒林外史曳也可以视为一部科举关系如何生成尧延伸并网罗着所有士人以及他们赖以生存的伦理秩序共同走向穷途末路的科举关系史遥

叶儒林外史曳科举关系结构人物意旨

《儒林外史》塑造了许多令人印象深刻的人物形象,相对于非传奇化的情节以及貌似松散的结构,其人物塑造历来更容易受到读者的激赏,而对于人物形象的探讨也是《儒林外史》的一个研究热点。在考察《儒林外史》中人物形象的时候,论者或是从单个人物入手,探讨严监生、匡超人、杜少卿等形象的性格特征和典型意义,或是将书中的人物作类别的区分,分析里面的名士、女性、市民乃至和尚群体。但需要注意的是,小说中的人物并不是孤立存在的,也不只是被划分之后某一群类中的一分子,还原到小说中的现实语境中去,他们其实是处在复杂的人际关系之中的,而人物性格的形成与呈现,与其周围的人际关系有着极为密切的联系。

原则上说,这里所谈到的人际关系既应包括由于血缘而形成的家族关系,例如父子、兄弟,也应涵盖由于共同的志向或是爱好而形成的小团体,例如诗社、雅集或是文会等。事实上,上述几种人际关系在小说中也都有所显现,甚至在小说的叙述中发挥了颇为重要的作用。但在小说中,还有另外一种相对来说更为隐性,可同时也更为重要的关系。这种关系统括了诸多的小说人物,彼此之间的勾连穿插支撑起了整部小说的叙事,并深刻地影响了人物塑造,同时,这种关系也承载着小说中潜藏于人物和故事之下涌动的意旨。这里所说的便是与科举有关的人际关系,简称“科举关系”。本文立足于对《儒林外史》中科举关系的梳理和探讨,考究小说所编织的科举关系网络,试图由此着眼,对《儒林外史》中结构方式、人物塑造与意旨表达有一番更为清晰的审视。

一 从“师恩年谊”到“案伯”、“世兄弟”

所谓科举关系,指的是由于科举考试而形成的人际关系。科举考试包括三级,即乡试、会试以及殿试。狭义地说,由于这三级考试而产生的关系才是科举关系,但在明清两代,“科举”的影响力早已超越了这三级考试,也不仅仅只是一种选官制度,而是成为具有强大统摄力的社会存在。就此而言,本文所论及的“科举关系”指的是由于科举而产生并由此衍生出来的各种关系。事实上,这种颇为宽泛的认定不是来自笔者的主观意图,而是基于《儒林外史》自身所展现的广阔的科举图景。

《儒林外史》描述了一幅科举社会中士人生活的群像,这也就代表了士人的身份都是多重的,除了最为基本的家庭身份以及职业身份之外,他们还多了一重科举身份。由于处于不同的科举层级,这些士人的科举身份也有高低之别,既有具备选官资格,可以被人尊称为“老爷”的进士和举人,也有位于科举制度的低阶,虽有一定的社会地位,但极易招受种种蔑视的秀才。除此之外,其他一些人物基于种种原因没有进入这样的科举序列,但在小说中,他们同样可以与科举发生关联。这不仅显示了科举在社会中的现实影响,同时也说明了科举为何会成为连接人物的重要纽带。

尽管可以对科举关系做广义的理解,但就最基础的层面而言,科举关系的形成却是因为三级考试,就此也便产生了最为基本两种关系,即师生和同年。

在《儒林外史》第一回中,小说中有道:“那瘦子道:“县尊是壬午举人,乃危老先生门生。”当小说叙及鲁编修时,也曾交待一笔:“编修原是太保的门生。”在乡试和会试中都有考官,而取中的士子与考官之间便形成了老师与门生的关系,由于乡、会试中都有主考和房考,因此有座师与房师之分,又由于乡、会试的不同,座师、房师又各有乡试座师、房师与会试座师、房师之别。由此可见,倘或一个士人考中进士,在获得了耀眼的科名之外,他还同时得到了多位老师。而在老师之外,数量更多的则是同年。

明清两代,乡试、会试的取中人数由于地域、年代的不同会有所差异,但大致说来在数十人至数百人之间,这也就意味着当士人考中举人或是进士的时候,榜上其他所有取中的士人与他都是同年。在《儒林外史》中,荀玫与王惠虽然相差了二三十岁的年纪,却是会试的同年。小说的二十六回,在叙及季苇萧时,说他的父亲季守备与知府向鼎是文武同年,也便是同年考中的文进士与武进士,而在小说的二十七回,季苇萧说道:“盐运司荀大人是先君文武同年”,前后勾连,则荀玫、王惠、向鼎三人都应是同榜考上进士的同年。

在科举关系中,师生与同年是最重要也是最为基本的关系,但考虑到科举考试的低录取率,考中的士子人数有限,这样的关系很难贯穿到大多数士人的身上,在《儒林外史》中同样也是如此。在这一点上,科举有其自身的妙法:它能够以师生和同年关系为基础,在三级考试之外的领域充分延展,并通过这样的方式将更多的士人都纳入到科举关系的体系中。具体说来,《儒林外史》中所呈现的科举关系延展的方式主要有以下三种。

首先是对于老师与学生关系的扩展。简单说来,科举考试中的师生关系应该仅仅指考官和取中士子之间的关系,但倘或将科举延伸到教育领域,并将科举考试的范围扩大到资格考试的阶段,师生关系则不仅于此。从教育的角度说,上至作为国学的国子监,下至府学、州学、县学,也包括民间的各种私学,例如私塾、家馆等,构成了一个较为完备的科举教育体系,而每一级的教育机构也都能产生各自的师生关系。

在《儒林外史》第三十六回,虞育德考中进士之后任南京国子监博士之职,国子监的监生也便都成为他的学生,例如早先有些“沾沾自喜”,但后来“渐渐收敛”的武书,以及言语可憎的储信、伊昭等人。府、州、县各级地方学校的教官与学中的秀才之间也有师生之名,余大先生担任徽州府学训导之职,学中秀才王玉辉便以“门生王蕴”的名帖前去拜见。至于在私学中启蒙、授业的业师和他的学生之间自然也是标准的师生关系。第二回中周进在薛家集设馆教书,开蒙的学生中便有当时年仅七岁的荀玫,而这一点师生缘分也让周进在十多年之后仍然不能忘怀。

除了科举教育机构之外,科举考试的资格考试阶段也能产生师生关系。所谓资格考试是指正式的科举考试之下,士人为了获取乡试的参考资格而参加的考试,主要包括童子试和科考,童子试是童生获取秀才身份的考试,科考的主要功能则是从秀才中选取优秀者参加乡试。童子试和科考都要经过县、府、省三级考试,县试与府试由知县、知府主持,而最终将士人取中为秀才或是让他们获取乡试资格的提学御史被考生尊为“宗师”,和其学生之间也形成了师生的关系。例如周进担任广东提学御史期间,将范进录取为秀才,周进也便就此成为范进的老师,这才有第七回“范学道视学报师恩”的故事。

除了以上所谈及的之外,还有另外一种师生关系,在《儒林外史》的十六回,知县李本瑛在匡超人考取秀才之后,“叫他拜做老师”;在三十五回,大学士太保公也想邀请被皇帝征召的庄绍光到其家中,“欲收之门墙,以为桃李”。这种士人将官员认为“老师”的风气叫“拜门生”,从名目上看,显然是从科举考试“座师”与“门生”的关系中演化出来,而究其原由,不过是士人为了获得老师的庇护,从中取利,老师则希望学生成为自己羽翼,在财、势等方面有所助益,因此,虽然与科举制度并不相关,但这种有名无实,更讲究互相之间现实利益的“师生”也成为科举社会中师生关系的一个典型缩影。

与师生关系向资格考试延伸相类,科举关系延展的第二种方式是资格考试对于乡会试同年关系的模拟。同榜考中举人进士的士人互称同年,而仿照这种称呼,在童子试中,提学御史发案之后,同时考取秀才的士人相互之间则互称“同案”。在《儒林外史》的第三回,范进与魏好古同时考上秀才,因此成为“同案”;在四十六回,在叙及唐二棒椎时,小说中也有道:“是前科中的文举人,却与虞华轩是同案进的学。”同年使得士人在入仕之初便在官场拥有了一个人数颇为庞大的关系网络,同案也是如此。虽然秀才不具备选官资格,同案的人数和阶层也都远远比不上同年,但由于在地方各类事务上,秀才有着相当的影响力,靠着同案之间的同声共气,新晋的秀才也可以迅速建立在地方事务上的话语权。

第三种方式是科举与宗法的合流。实际上,在上面所论及的座师与门生以及同年、同案的关系中,我们都隐约能看到宗法制的影子,宗法制依赖血缘关系划定宗族的范围并按照血缘的远近区别族人的亲疏,科举制度则是通过各级考试将士人纳入科举的体系之中并依照考试的成绩确定他们在谱系中的位置。而在科举关系的延展方面,科举与宗法则有着颇为奇特的融合。《儒林外史》第二回中梅玖在酒席上曾说起一个笑话,并说这个笑话是“在城里我那案伯顾老相公家听见他说的”,事实上,这句话可能比笑话本身更为可笑,天目山樵便在后面冷冷地加了一句评语:“‘案伯’二字新奇。”

之所以梅玖称顾提控为案伯,是因为梅玖与顾小舍人是同案,而顾提控是顾小舍人的父亲,因此梅玖或许是以“同案”为基础,同时又加进了叔伯兄弟的宗法排序,才创出了“案伯”的新奇称呼。从对于科举考试模拟的角度看,“案伯”也有可能是对于“年伯”的仿制。在第三十回,在聊及宗子相的时候,杜慎卿道:“宗考功便是先君的同年”,并因此称之为“年伯”。之所以年伯没有案伯那般新奇,或许是因为在科举体系中同年关系更为正式,也可能是由于年伯指的应该是父亲的同年,而不应将同年或同案的父亲也冠以“年伯”、“案伯”的称谓。但“案伯”的意义在于,其指示出了科举关系蔓延的一条途径,也就是将科举关系与宗法关系捏合到一起,而这也大幅扩充了科举关系的领域。

在《儒林外史》中二娄称鲁编修为世兄弟,原因便在于鲁编修原是二娄之父娄中堂的门生。同样是世兄弟的还有杜少卿和蘧公孙,据杜少卿自己所说:“这蘧駪夫是南昌蘧太守之孙,是我敝世兄。”而此后杜少卿之所以会受到李巡抚的荐举,在少卿道来也是由于“李大人是先祖的门生,原是我的世叔,所以荐举我”。此外,在第八回中,蘧景玉有道:“相随敝门伯范老先生”,称为“门伯”,而非“年伯”,应是指其父亲蘧太守与范进是同一座师或房师的同门而非同时中进士的同年,由此可见“叔伯”不仅可以加诸同年,也可和关系疏远一些的同门关联在一起。

更为疏远新奇的连缀则发生在小说的第三回,在范进中举之后,张静斋前来拜访,极为热络地称范进为“亲切的世弟兄”,并说出其原因:“贵房师高要县汤公,就是先祖的门生”,两个原本根本没有交集的士人便由于这层拐了两道弯的科举关系而成为了“就如至亲骨肉一般”的“年谊世好”。

对于师生、同年关系而言,虽然关系复杂、人数众多,但总算还有明确的谱系和线索可寻,但在科举关系与宗法关系进行融合之后,随着涉及人数和范围的激增,谱系的界限变得不再明确,士人之间也可以更为便利地建立起彼此之间的联系。在小说的二十八回,宗姬拜访之前从未谋面的季苇萧,“传进帖子上写‘年家眷同学弟宗姬顿首拜’”,是如何的年家,怎样的眷亲,书中并未明确交待,而或许这样笼统的称谓也实在无法交待其来由,只能含混处之。到了小说的三十四回,余夔将蘧公孙也称为世兄弟,并道:“这位蘧先生是南昌太守公孙。先父曾在南昌做府学”,因此“蘧先生和晚生也是世弟兄”,从关系上说,余夔之父与蘧太守只是南昌为官时的同僚,并非同年或同门,因而余夔与蘧公孙之间不存在世谊,天目山樵在这话后面加了四字评语“急欲攀附”,正是为此而发。

而这也可以视为科举关系延展的趋势:当科举关系不再局限于三级考试,而是与科举考试相关的教育制度、资格考试以及与之有颇多相似之处的宗法制都发生关联的时候,科举关系也会突破这些相关甚至相似的限制,在更为广阔的人际领域内发挥效力,并隐约拥有将所有士人都裹挟进去的意味。就此而言,以是否进入科举序列为划分依据,可以将士人区分为科举中人与其他士人,但延展后的科举关系却取消了士人之间的这一界限,所有士人似乎都可以想法设法在科举中找到与自己有关的关系,并通过这样的方式在科举中找到一席立身之地。

二 结构方式与人物塑造

《儒林外史》细致交待了诸多士人之间的科举关系,这些科举关系丰富甚至超越了我们此前的认识:其中既有从三级考试中产生的座师、同年,也有隶属于广义的科举制度的业师、学师、宗师以及同案;不仅科举可以与宗法融合,出现年伯、年叔、门伯、世兄弟乃至案伯这样的称谓,科举关系甚至也可以和科举全无关联,但却仍然典型地体现了科举关系的特质,例如拜门生、因同僚关系而攀附上的“世兄弟”便是如此。

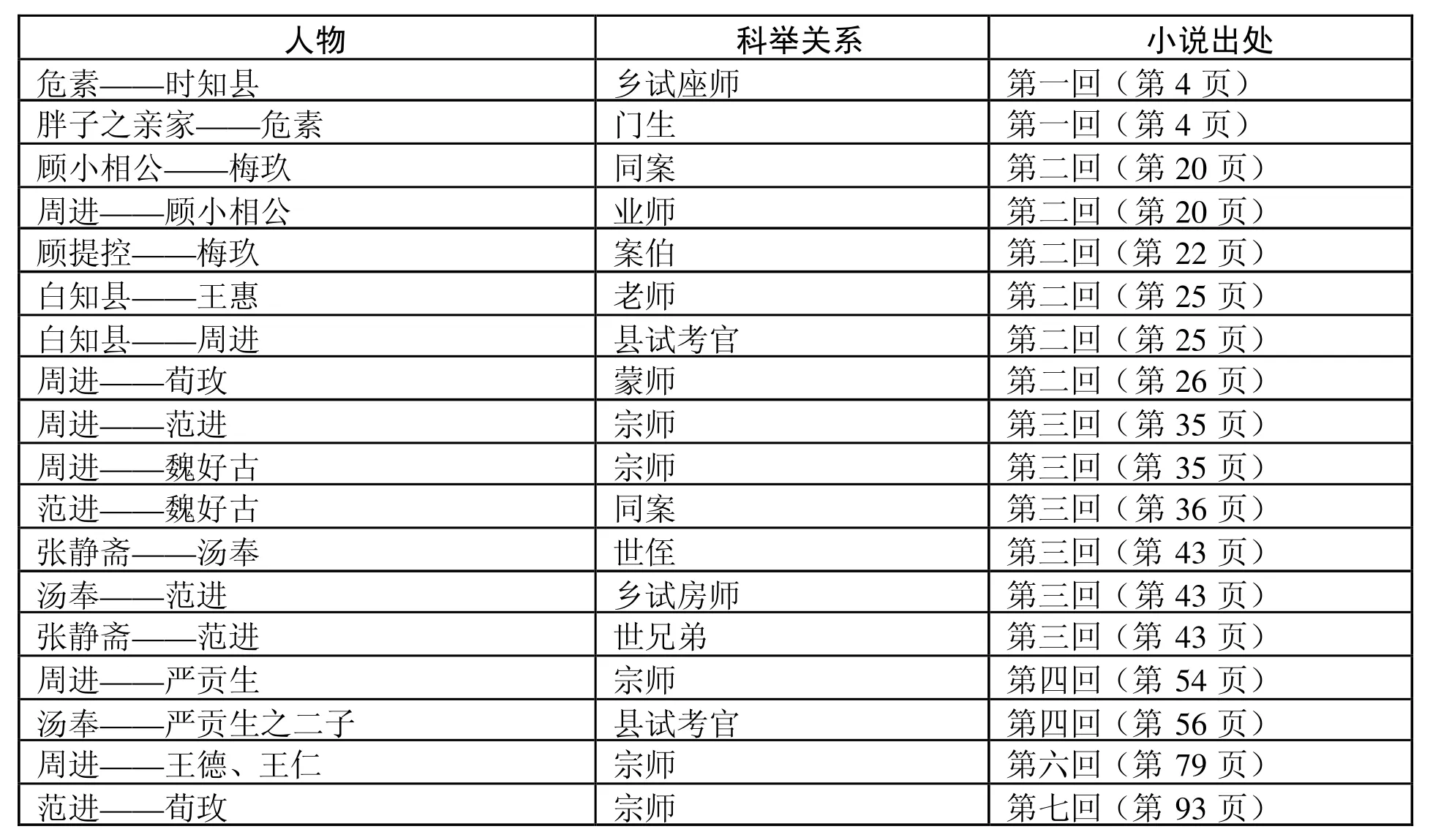

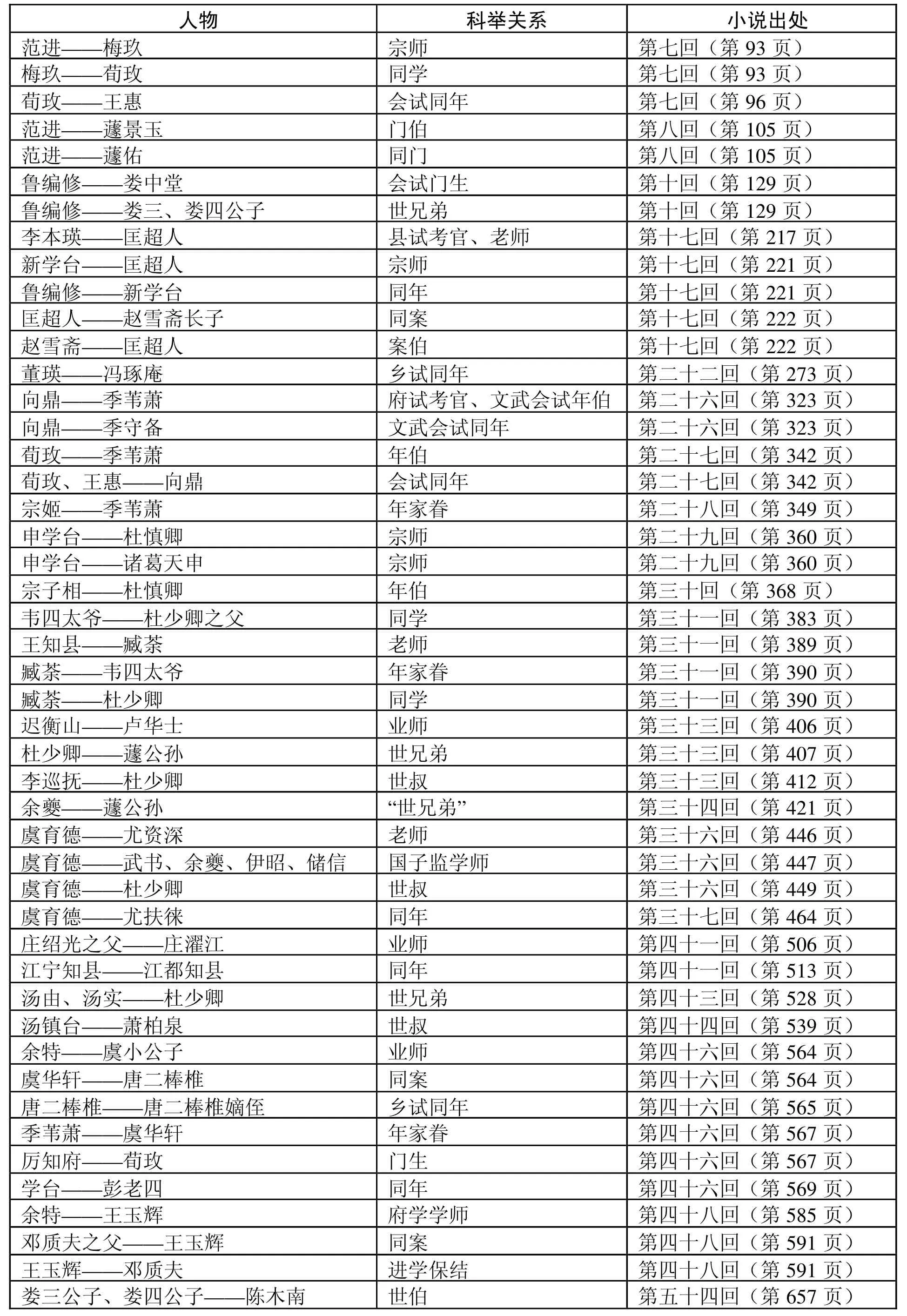

需要注意的是,《儒林外史》的科举关系所涉及的人物还不仅限于上面所列举的这些,对此,可参看本文后所附的“《儒林外史》人物科举关系表”,小说中诸多重要人物都出现在这张表所显示的科举关系网络中。以小说二至八回所涉及的人物为例,周进是荀玫的蒙师,是顾小舍人的馆师,又是范进、魏好古、严贡生、王德、王仁等人的宗师,同时周进与王惠之间也可以号称有共同的老师;范进与魏好古是同案,与张静斋是世兄弟,是汤奉任乡试房考取中的学生,也是荀玫、梅玖的宗师;荀玫和王惠是会试同年,与梅玖是同学;汤奉是张静斋祖父的门生;此外,顾提控是梅玖的案伯,严贡生的二儿子曾在汤奉主持的县试中被取在第十名。如此详尽地交待和叙述科举关系,并将之贯穿于众多人物的身上,足可以看出吴敬梓对科举关系的关注。对于一部对科举制度充满批判和反思的小说来说,这样的关注或许是题中应有之意,但从更深的层次分析,吴敬梓细针密线地将这些人物编织在科举关系之中,却还有着更深的用意。

在上面所论及的科举关系中,有一点尤为值得注意:科举关系可以在与科举有关乃至无关的诸多领域充分蔓延,并形成复杂的科举人际网络。这不仅意味着士人之间可以凭借科举关系迅速便利地建立起人际交往,对于作者来说,同样是小说写作的一个契机。《儒林外史》的叙事往往通过人物之间的传递向前推进:“总是在这一回为主要人物,到另一回退居次要地位,而以另一人居于主要:如此传递,转换,各有中心,各有起迄”,而除了人物之间通过实际行动完成彼此之间故事的交接之外,科举关系同样成为人物接力和故事传递的一条隐线。因此,对于这些人物科举关系的追寻,可以让我们更细密地追寻小说叙事的演进过程。

尽管人物之间的科举关系彼此交错、纷繁复杂,但可以看出,整部小说形成了四个较为清晰的人物板块。第一个人物板块以周进为中心,在他的周围则包括范进、梅玖、张静斋、严贡生、汤奉、荀玫、王惠等人,他们通过各种科举关系彼此勾连,共同形成了一个士人群体;第二个人物板块则以鲁编修为中心,娄三公子、娄四公子、蘧公孙、匡超人、李本瑛、赵雪斋等人都在其中;第三个人物板块以杜少卿为中心,虞育德、庄绍光、迟衡山、臧荼、武书等人也是经由各种科举关系相互连缀;第四个板块的中心人物是虞华轩,包括的士人则是余特、唐二棒椎、王玉辉、邓质夫等人。

表面上看来,《儒林外史》主要是通过将不同人物的故事连缀起来的方式构筑成书,但就更大的范围来看,某一部分不同人物之间具有可以相互生发的类似性,因此这些故事的士人也隐然有成为一个群体的态势。例如从周进、范进一直到荀玫、王惠,便形成了一个士人群体:尽管他们之间有早达晚达的区别,在科举阶梯上也处于不同的位置,但相对说来在科举社会中这些士人或富或贵,都能较为优裕地生活,因此可以被视为科举中的得意者。实际上,士人群体还能够通过更为明显的方式体现出来,此前便有论者注意到《儒林外史》往往借助于聚会的方式会集士人,例如莺脰湖之会、西湖之会、莫愁湖之会以及泰伯祠大祭等都起到将零散的士人聚集在一起的作用。在这一点上,科举关系也正担负了与之相似的功能:即便没有士人聚集在一处的雅集或是祭祀,在小说的若干个局部,由于临近故事之间的士人会有更为频繁和密切的科举关系,这些科举关系也会将他们凝结在一起,并形成表面上看并没有行动的交集,但实则涉及人数可能更为广泛、群体意义也更为突出的士人圈。因此,从科举关系的角度说,《儒林外史》的叙事不仅是从一个人物的故事过渡到另一个人物的故事,也是通过从一个人物板块传递到另一个板块来实现的。

而板块与板块之间的过渡则主要通过两种方式完成,一是利用科举关系直接进行连接。细致说来,不仅是小说的局部例如上面所举的二至七回的人物之间有着颇为复杂的科举关系,这些关系还能够绵延十数回甚至数十回,让原本看似全不相干的人物产生关联,以荀玫为例,在二至七回的科举关系之外,他还是二十三回才出现的向鼎的同年,并和二十六回的季苇萧之父季守备是文武同年,到了四十六回,季苇萧以厉知府幕宾的身份出现,而厉知府也是荀玫的门生。因此,科举关系不仅能够让数回之内故事彼此相接的诸多士人实现串联,还能够跨越时间和地域的界限,映带勾连相隔久远的故事里的人物。

第二种方式是利用科举关系中的特定人物进行连接。在这里,需要注意《儒林外史》中一类颇为特殊的人物。这类人物在小说中最为主要的作用不是显示出某种性格特质,而是成为贯穿小说不同部分的线索,对此,可名之为“贯索人物”,陈和甫、牛布衣、郭铁笔、金东崖等人都是较为典型的贯索人物。而从科举关系的角度说,有几个士人同样起到了贯索的作用,例如蘧公孙就担负了从第一个人物板块到第二个人物板块转换枢纽的作用,同时,第二板块向第三板块过渡的时候,蘧公孙仍然凭借和杜少卿、余夔之间的“世谊”完成了这一衔接。同样发挥了贯索式的关键作用的还有季苇萧,其和年伯荀玫之间的科举关系让第四板块和第一板块之间产生关联。虽然就人物形象而言,蘧公孙、季苇萧并不是书中最重要的人物,但作为贯索人物的他们却不仅让《儒林外史》中的科举关系形成了一个完整的网络,也让小说的叙事形成了一个整体。

由此可见,庞大而细密的科举关系将小说的叙事充分连缀起来,并主要包括以下三个层次。其一是某一人物故事内部主要人物和其他人物的联系。这一层次的科举关系将不同人物充分捏合到一起,让他们在某一人物的故事内部气息相通。其二是相邻故事之间人物和人物的联系:不仅促成了不同人物之间的故事传递,也使得相连几个故事中的人物形成了一个群体意义突出的人物板块。其三则是板块与板块间人物的科举关系。这让全书几个板块彼此交通,并最终构成了小说叙事的整体。因此,当有论者批评《儒林外史》的结构过于松散的时候,他们并没有注意到全书的人物和故事并不是割裂的,或许从行为上看一些人物并无交集,但他们却通过科举关系绵密地产生着关联。在《儒林外史》中,除了楔子部分的士人以及正文中较不重要的三组人物之外,所有出现在科举关系中的士人几乎都能勾连在一起,形成了一个纵横交错但同时又浑然一体的关系网络。这张细密的关系网就像经络一般潜藏于文字所形成的表皮之下,让整个小说的叙事为之血脉贯通。就此而言,复杂的科举关系网络在《儒林外史》中并非只是一幅栩栩如生的科举实景,更是一种巧妙连缀故事和人物的结构方式。

不仅是结构方式,这一复杂的科举关系也影响了《儒林外史》的人物塑造。在其他小说中,人物的性格多是通过其自身的言行以及他人或是叙述者对其的主观评价显现出来。而在《儒林外史》里,人物的性格不仅体现在这些方面,更显露在人物之间的科举关系里。

小说第二至七回的几个故事就充分地显露出这一点。六十多岁年纪方才考取科名的周进在登第以后做了两件颇具温情的事情:一件是推己度人,将同样宭困不堪的老童生范进超拔出来,让他最终走上了科举“正途”;另一件则是不忘旧谊,托付学生范进照料自己做蒙师时的学生荀玫,“推情拔了他”。单从这两件事看来,周进在登第为官之后,还保持了微时的挚诚淳朴,是一个颇值得赞许的人物。但倘或联系这两件事情的后果,其中的意味便大有不同了。

范进受到周进的超拔成为秀才,固然此后科举方面一路顺风地考取了举人、进士,但无论是在汤奉衙门中吃大虾元子的可笑表现,还是面对荀玫“夺情”时所说的“可以酌量而行”,都说明其早已抛弃了以孝为本的儒道,转变成为功利主义的忠实信徒。所走道路相似的还有周进的另一个学生荀玫,中进士、为官之后,在应当丁忧之时试图要“夺情”是其堕落的第一步,而最后“因贪赃拿问”则代表了其人生的必然结局。因此,当周进在科举关系中立足,并转而利用科举关系去帮助自己的学生在科举体系中出人头地的时候,看似他是在真诚地协助他们实现自己的人生理想和人生意义,实则却是将他们推入没有底限的人性深渊。就此而言,周进的挚诚淳朴也便在这种与本来意图南辕北辙的帮助中变味了。

也就是说,《儒林外史》对于人物的塑造更为立体,这不仅体现在作者会将人物放在一定的时序中显现其性格的前后变化——最明显的例子便是匡超人,范进、荀玫等人也莫不是如此;也会将人物设置在一定的科举关系网络中,通过他对于其他人物所施加的影响或是对其他人物行为的触发来显现其性格的真实面相。

说其“真实”,是由于吴敬梓往往采用“隐身人”的叙述方式,将表演的权利尽数交给笔下的人物,而对他们言行举止几乎不做正面的评论。在这样的状况下,我们只能根据叙述语言提供的有限信息猜测作者对于人物的评价,有时候我们能够较为准确地领会人物隐藏在言语举止背后的善恶贤愚,有时候却又不免陷入混乱之中,例如评点者对于娄焕文这一人物的不同看法便是如此。而科举关系恰恰提供给我们另一个了解书中人物的途径,相对于孤立地看待小说中的人物,这种方式应当更能接近作者赋予人物的真实性格。

实际上,《儒林外史》中的很多人物都处在一种说不清贤愚、道不明善恶的模糊状态中,这应是来自吴敬梓刻意为之的巧妙设计。从小说再现现实的角度看,本就难以对世人做出截然的善恶贤愚的评判,性格的模糊正符合大多数世人的普遍状态。而科举关系也是造成小说人物这种模糊性格的重要原因:同一个行为会对关系网中的不同人物产生不一样的影响,周进托范进照看荀玫自然是对荀玫的前程有益,但这却有可能损害范进对于宗师职责的履行,更不要说其他潜在的因为范进的徇私情而失意的士子;而即使是在当下确定无疑的影响,随着时间的推移以及关系网的变化,也会扭曲变形,例如李本瑛对匡超人的一路扶持固然完全出于善意,但他对匡超人的栽培举荐却让其一步步背离了孝悌的本性,而在他极为关切热情地“倒赔数百金装奁,把外甥女嫁与匡超人”时,却不知自己正是让已婚的匡超人陷入重婚罪责的推手。人物的性格不只体现在其本人身上,更通过科举关系中的不同人物折射出来,并且每一段折射都会随着时序的变化发生五光十色的变幻,所有这些都增加了人物性格的不确定性,同时也让这些士人更像是生活在现实中——而不只是小说虚构出来的人物。

三 意旨表达

除了结构和人物,作者写作小说的意旨也渗透在对复杂科举关系网络的建构和呈现中。就其初衷而言,科举制度是试图将个体的士人都体制化的一种制度,这也就意味着,无论士人的主观意愿如何,只要稍有功利之心,就不得不进入科举的序列,被动地接受体制化的安排。对于士人来说,这其实是一种胁迫,但问题在于就如同斯德哥尔摩症候一般,被胁迫者会对胁迫者产生情感和认同,由于没有其他的正途可走,被胁迫进科举制度的士人会渐渐依赖甚至依恋这样的制度。而在科举制度所引发的功利性思维的刺激之下,这种依赖和依恋会被无限地放大,科举关系的蔓延正体现了这一点。

可以看到,当科举关系超越三级考试的限制,向着教育制度、资格考试、宗法制度等领域扩张的时候,从事这种扩张的不是他人,正是被科举制度胁迫的那些士人。倘或只是局限在三级考试的领域,科举关系是较为简单和明确的,只有考取举人和进士科名的人,才获得了进入科举行会的会员证。但这种简单和明确的关系显然不能让所有的士人,特别是无法获得科名的士人满意,他们期望能通过科举关系的扩容让自己进入这样的体系或是从中获得足够的利益。从这个角度说,科举关系的扩展是士人的共同要求,这些士人也因此会采取主动的措施将科举关系尽其所能地扩容。

扩容后的科举关系满足了每个人的需求:只要经受过科举教育,童生也可以被纳入到科举体系之中;秀才则通过宗师、年伯,以及“拜老师”之类的关系俨然成为“老爷”;举人和进士也凭借座师、房师和同年获得了炙手可热的权力。所有人在这样广阔庞大的科举关系网中似乎都能左右逢源、志得意满,而每一个士人的加入不止从数量上壮大了科举关系的规模,诸如“案伯”之类的创造也让其成为没有边界的关系网络。需要注意的是,无限扩张后的科举关系也越来越像一张密不透风的网,让所有的士人都深陷其中,最为可悲的是,亲手编织了这张大网,并将网线越勒越紧的恰恰是士人自己。

在《儒林外史》的第一回,当王冕得知“礼部议定取士之法:三年一科,用《五经》、《四书》、八股文”之时,曾对此后士人的命运有深沉的忧虑和叹喟。但实际上,制定取士之法的人固然是“贯索犯文昌”的始作俑者,每一个被拘禁其中的士人却也都是这场士林悲剧的执行导演。只要涉足其中,不仅士人自身不可避免地陷入科举的牢狱,终其一生也无法摆脱,更为严重的后果是,经由科举关系的连动效应,他们也会推动以及加速其他士人深陷相同的困境——尽管他们的初衷可能是真诚并令人感动的。便如周进这一人物所显现出来的,孤立地看待他的言行,我们会有感于他的挚诚淳朴,特别是为官之后还依然如此。但倘或将其与范进、荀玫等人的关系都考虑进去,便会发现其挚诚淳朴非但没有看上去的这般纯粹,对于范进、荀玫等人品行的变质也有着脱不了的干系。

就科举关系对士人生存状态的影响而言,在荀玫身上体现得尤为明显。我们无法得知少时荀玫的品性如何,但对于荀玫的父亲荀老爹,小说中则有所刻画。与整个薛家集的民众都沉浸在一种焦躁浮夸的功利气氛中不同,荀老爹体现出了难得的恳挚本分以及对于师道的尊重,这应该是十数年后周进仍念念不忘荀玫的原因所在。从荀老爹的身上,我们多少可以窥见未入仕之前荀玫的品性。这种恳挚本分的本来面目与荀玫最后由于贪赃被拿问的结局无疑形成了鲜明的对比,其原由便在于荀玫置身于其中的科举关系。

表面上看,荀玫在科举关系中的位置是令人艳羡的,书中的两位名宦周进和范进都是他的老师,王惠、向鼎、季守备等人则是他的同年,他还有厉知府等门生。与梅玖、余夔等人津津乐道实际上却上不得台盘的案伯、“世兄弟”不同,在《儒林外史》中荀玫可谓是科举关系最为纯正、全面且高端的一个士人。但也就是这样的关系网络,促成并加速了荀玫的堕落。在荀玫得知其母去世,并欲图丁忧的时候,同年王惠劝其设法“夺情”,对此,黄富民和天目山樵都有评语:“此时尚有天良,生被王惠教坏了”,“荀玫初念不误,全被王惠教坏”,而对于这样的错失,荀玫的两位老师周进、范进非但没有进行匡救,反倒进一步推波助澜,认为“夺情”之事可以酌量而行,正是在一众师友的联手推动之下,荀玫才深陷名缰利锁之中,最终走上了贪赃被拿问的不归之路。

因此,就写作意旨而言,吴敬梓在《儒林外史》中构建这一复杂庞大科举关系的目的,正是为了揭示士人在科举制度中的困境:他们既是科举的囚徒,又是参与建造这一科举监狱,并通过关系网络让越来越多的士人禁制于囹圄之中的有司,而这一过程正是通过科举关系完成的。每一个士人在科举关系中都能找到相应的位置,并与其他士人产生联系,他们的功利要求在这样的位置和关系中得到满足,却又被关系网中的其他士人合力推向沉沦于势利的境地,与此同时,他们也在参与相同的行动,加入到让其他人处于相同境况的合力中去。科举关系就像一个巨大的漩涡,裹挟着这些士人沉入深不可测的幽暗,而每一个士人在享受着令人目眩的飞旋的同时,却很少有人能意识到这个漩涡将去向何处,更不会想到漩涡的原动力以及加速力正来自他们自己。

应当注意到,在小说中还是有一些士人例如虞育德、庄绍光以及杜少卿等,觉察到了科举关系中蕴含的士林危机,因此努力摆脱自己与科举之间的联系。就科举关系而言,他们或是进士出身,或是上沐天宠,或是世家子弟,在科举关系中都处于或有可能处于非常显赫的位置,但他们却通过种种方式企图将自己与科举关系隔绝开来。虞育德的修德养气、庄绍光的辞爵还家和杜少卿的不受举荐,尽管形式不同,却都代表了这种目的相同的努力。虽然本愿如此,但这些士人却未必能够真正从科举关系中摆脱出去。

由于科举关系,在他们身边聚集了伊昭、储信、臧荼等诸多“下流无耻”的士人;基于种种目的,大学士太保公、浙抚徐穆轩、李巡抚等人也随时准备将他们拉入势利泥淖中去。更不用说考虑到科举关系中产生合力的复杂性,这些士人其实自己也无法分辨他们的所作所为究竟是在进行拯救,还是在加速士人的沉沦。杜少卿曾经仗义疏财,将数百两银子送给臧荼和张俊民,但银子的用途却是贿买以及冒籍这样的科场舞弊;面对表侄汤相公的骗财,虞育德的全不计较看似浑厚,实则却是对顽劣品性的怂恿和纵容;而庄绍光运用关系“遍托朝中大老”,为朋友卢信侯开释罪名,也招来了点评者“未免有些卖弄”、“此之谓‘高士’”之讥。正因为科举关系是一个错综复杂的势利场,并且裹挟着所有士人向下堕落,不管其主观愿望如何,每一个处在科举关系中的士人都不可避免地染上一层灰暗的色调,最后“无耻昧良一至如是”的匡超人是这样,被视为书中第一二三人的虞育德、庄绍光、杜少卿同样如此。这不仅说明由于虞育德等人自身的地位与科举身份,与科举关系的切割几乎是不可能完成的事情,也预示着既然连自己也无法解脱,区区数人洁身自好的努力更不可能逆转整个士人群体在科举关系的胁迫之下日趋崩溃的现实,而这种觉醒之后的无奈也正代表了士人更深层次的悲剧。

处于崩溃状态中的不仅是士人群体,还有士人曾经赖以生存的伦理秩序。如前所论,科举制与宗法制有相似之处,科举通过和宗法的融合延展了科举关系的范围。但随着科举渐渐成为具有强悍统摄力的社会存在,对于宗法制下的伦理道德和礼仪秩序也不可避免地产生着冲击。在小说的四十六回,唐二棒椎向虞华轩请教一事:唐二棒椎和他的嫡侄是乡试同年,侄子用“门年愚侄”的帖子来拜他,他该用怎样的名帖回拜才好,是否该使用“门年愚叔”的称谓。这件事引起了余大先生的勃然之怒:

余大先生气得两脸紫涨,颈子里的筋都耿出来,说道:“这话是那个说的?请问人生世上,是祖、父要紧,是科名要紧?”虞华轩道:“自然是祖、父要紧了,这也何消说得。”余大先生道:“既知是祖、父要紧,如何才中了个举人,便丢了天属之亲,叔侄们认起同年同门来?这样得罪名教的话,我一世也不愿听!二哥,你这位令侄,还亏他中个举,竟是一字不通的人。若是我的侄儿,我先拿他在祠堂里祖宗神位前先打几十板子才好!”

在余大先生看来,以血缘为基础的“天属之亲”要比科名重要得多,叔侄之间应该只讲亲情,而不该论年谊,更不应当将年谊放在亲情之前。但在唐二棒椎和其嫡侄眼中,举人科名却是比天属之亲更为亲切也更值得夸耀的物事,余大先生的愤怒是由于他从未中举并且对于世情缺乏必要的了解。从这一事例中可以清晰地看到科举关系对宗法制下传统伦理的冲击。

事实上,这种冲击不是在小说的末尾部分才突然显示出来的,而是自始至终都或隐或显地体现在《儒林外史》所叙述的故事里。范进、周进、荀玫、王惠以至匡超人等人的故事都说明,他们在科举关系中的位置越是显著而优越,他们离忠孝友悌之类的伦理道德就越远。鲁小姐和蘧公孙之间的故事也清晰地表明了对于科名——实则也是更为纯正的科举关系的渴望对夫妻以及家庭会有多大的破坏力。在小说的第十七回,景兰江、浦墨卿等人苦苦纠缠的“中了进士,却是孤身一人”才好,还是“子孙满堂,不中进士”才好的两难命题更是表明,一个进士的科名已经足可以和传统社会所追慕的“夫妻齐眉”、“子孙满堂”的“全福”相抗衡,甚至还有凌驾其上的态势。而这一冲击在小说的末尾则到达了顶峰,整个传统伦理也趋于崩溃的边缘:在五河县举行忠孝祠入祠仪式的时候,几乎所有余、虞两家的士人都置本族于不顾,却忙着去奉承更有权势的方家;陈和尚只是因为和丈人言语不合,便以号称出家的方式抛弃了妻子和家庭;仅仅是出于一时意气之争,丁言志便能够轻易否定陈和甫与陈和尚之间的父子关系……所有的伦理秩序都处于极为混乱与脆弱的状态中,这正是科举关系无限蔓延之下的社会实景。当科举以怀柔的姿态将宗法融入其关系网络中的时候,实则却是通过招降的方式在摧毁传统士人曾经安身立命的一整套伦理规范与生活秩序。

科举关系对于宗法社会伦理秩序的冲击和破坏具有强烈的反讽意味。科举考试要求每一个参加考试的士人都要站在儒家立场上替圣人立言,因此科举制度的本意和内核是对宗法制度下产生的儒家伦理的宣扬及坚守。就此而言,科举只是形式,而伦理才是其意义所在。但随着科举完成了对于整个社会的统摄、科举关系实现了在士人之间的无限蔓延,形式也在和意义的相持中占据了完全的上风,并且走到了意义的反面。在这种状况下,科举不再是儒家伦理的宣扬者和守望者,而是成为伦理的掌控者,并且通过瓦解传统伦理和既有秩序的方式宣告自己无可辩驳的胜利。在这里,科举才显示了其足以吞噬一切的真正面目。

综上所述,在《儒林外史》中具有一个广泛而复杂的科举关系网络,这一科举关系横贯于整个叙事的始终,并关联了小说中的诸多士人。从结构上说,科举关系形成了小说的一个内在架构,将不同的小说人物和故事巧妙连缀起来;《儒林外史》在人物塑造方面的特质也能在盘根错节的科举关系中找到渊源;就意旨而言,科举关系的建构则体现了吴敬梓对于科举制度以及士人命运深层次的洞悉和叹喟。更为重要的是,小说中的科举关系并非只是停留在书本上静止不动,而是随时处于那种躁动不安的动态过程中,只要有新的士人加入儒林,“科举关系”就会无休止地蔓延扩充开去,从这一意义上说,科举关系就是“儒林”,《儒林外史》也可以视为一部科举关系如何生成、延伸并网罗着所有士人以及他们赖以生存的伦理秩序共同走向穷途末路的科举关系史。

这部科举关系史的意义可能还会更为久远,当科举关系向科举教育、宗法制度等领域充分延伸的时候,其关系网络甚至会突破“科举”的限制。随着时代的变迁,作为一种制度,科举也会走向它的穷途末路,但以功利性思维为主导并能够无限扩张的科举式关系网络却还是有可能将士人都裹挟进去,并导致他们走上相同的道路,这或许也是读者能在日用酬酢之间处处看到《儒林外史》的原由所在。

就科举与小说的关系而言,吴敬梓之前的很多作者也会将科举写进小说,但却没有人能像吴敬梓这样运用小说的方式对科举做如此规模的呈现和反思。他们或是让小说人物在寒微之时对科举关系蔓延状态下产生的请托和舞弊进行讽刺和斥责,或是在小说人物登第以后利用科举关系去“酬恩洗冤报德”。当他们在嘲讽或是指责科举制度的时候,我们反而更能看到他们对于科举制度的依赖和眷念。因此,这隐约体现了一个悖论:只有在觉醒之后彻底斩绝了对科举制度依恋的“士人”,才能对于科举有这般酣畅淋漓的运用,而也唯有在士人不再成为士人之后,科举关系才会真正沉寂下来,永远成为书本上的陈迹。

(叶楚炎,中央民族大学文学与新闻传播学院讲师)

Interpersonal Relationship Concerning Imperial Examinations in The Scholars

Wang Xueqian

Interpersonal relationship between scholars concerning imperial examinations has been scrupulously depicted in the novel of The Scholars.The imperial examination relationship can be seen all through the novel,forming an extensive and intricate well-connected network and linking the scholars in the novel.Structurally,the relationship constitutes the internal structure of the novel,weaving the characters and plots perfectly.It also plays an important role in character development,and the special images of the characters can be traced in this relationship.The construct of the imperial examination relationship displays Wu Jingzi’s deep understanding and lamentation toward the imperial examination system and the destinies of the scholars.In a sense,imperial examination relationship is the scholars’circle,and The Scholars can be viewed as a history book,exhibiting the formation of imperial examination relationship with the trapped scholars and the ethnic order the scholars would abide by to their dead end.

The Scholars;Imperial Examination;Structure;Characters;Intention

附表:《儒林外史》人物科举关系表

续表