中西早期艺术中的自然观

文/ 李立新(南京艺术学院)

中西早期艺术中的自然观

文/ 李立新(南京艺术学院)

DOI编码:10.3969/J.ISSN.1674-4187.2015.02.002

这里所说的早期艺术,并不是早期的山水画或风景画,而是指在山水画或风景画诞生之前的艺术,在中国,是在魏晋南北朝之前,汉代和先秦时期的艺术,以先秦为主;在西方,则是在文艺复兴之前,包括中世纪和希腊罗马时期的艺术,以希腊罗马为主。这一时期双方的自然观,影响到后来的山水画和风景画的形成。

以下从四个方面展开讨论:第一是“自然之名”,从词源学上做一个新的阐释;第二是“逼真与象生”,双方都有相似的“自然观”与艺术真实性的衡量标准,但侧重点不同;第三是“自然正当”,分析艺术中的一种“自然而然”的状态;第四是“自然为师的路径”,中西艺术都在向自然学习,但其路径各有不同。

一、自然之名

在现代汉语中,“自然”这个词是个外来语,开始觉得不能理解,因为古汉语中也有“自然”二字,但实际的含义却十分不同。现在我们语言里面用的这个“自然”,有三种解释:1、自然界,2、自由发展,3、理所当然。第一种源于日人对英文nature的翻译,是作为名词来使用的,实际上就是指“大自然”。近代日本在最初介绍西方的文献时,因没有对应的词语,就用汉字造了许多新词,比如“科学”、“文学”、“理性”、“感性”等等,这些在翻译文献时造出来的新词就成为了日文的一部分,也通过我们学习日本文化时漂洋过海传入中国。第二种是“自然而然”的意思,也就是“天然”、“本然”的意思,就是古汉语中“自然”这个词的含义,是作为形容词使用的。第三种的“当然”之意是合情理之意,接近第二种解释。

最早的“自然”出现在老子的《道德经》里面:“人法地,地法天,天法道,道法自然”。如果我们理解成道上面还有一个自然来制约道,或者说道要学习它,这样理解就错了,因为道是最高的准则。在西方,道就是逻各斯(logos),是一个最高的准则,在中国也是一样,道之上没有其他东西高过它了,所以,“道取法于自然”的理解是错误的,不是“道取法自然”而是“道性自然无所法也”。到了魏晋时期,道学家认为什么是道?“自然者,道也”(何晏),这个自然就是“自然而然”的意思。

在中国古代文献中,道家所言“自然”,指的就是道的一种状态。唐代有个研究道的李约,他把《道德经》中这一段文字标成“人法地地,法天天,法道道,法自然”,这样就很容易理解了,这个“自然”绝不是我们今天说的“大自然”。一些当代学者,在研究海德格尔和中国早期的道家思想时,也有这样的认识和理解。这是我对“自然”这个词在词源学上做的一个解释,从中我们可以看出“自然”它应该有一种观念,一种自然观。从古到今,从中到西,这种对自然的认识从来都是有同有异的,这种异同肯定会影响到双方的艺术观念和艺术表现形式。

图1

二、逼真与象生

古汉语中和西方的大自然(nature)相对应的词,是“天”、“地”、“万物”,而天、地、万物的关系是什么呢?是“阴阳”、“五行”,“阴阳”说明天、地、万物的结构关系,“五行”则是天、地、万物运动的形式,所以“阴阳”、“五行”是我国先民对大自然的结构及其运动形式的认识,这就是早期中国的自然观。图1是战国时期的一个漆奁,用于说明自然观的表现。中间一层图案,绘有一幅《车马人物出行图》,将使臣出访情节故事的各个时间跨度,彼此既区别又相联地在空间组成了“有机整体”,时空连绵不断,整个过程周而复始。当然,不能把它看成是山水画或风景画,但是表现出访的情景,在各个时间跨度里面,它们有联系有区别,其结构和运动形式是十分自然的一个过程。这是战国时期的装饰,这种装饰(或绘画)已经作为一种独立的画面出现了,但还没有从器物上独立出来。

图2

图3

图4

在西方早期的自然观里面,对万物本源的认识有很多,如万物本源是:

水——米利多学派

数——毕达哥拉斯

火——赫拉克里特

四元素——恩培多克勒

原子论——德谟克利特

其中对艺术影响最大的是毕达哥拉斯的数。数在古希腊艺术中是一个尺度,对它的重视是全方位的,建筑神庙、音乐戏剧、工艺装饰,包括人体雕刻等等,所有的艺术几乎都涉及到数。赫拉克利特认为万物的本源是火,但我们可以读一读他的这段话:

这个宇宙,即万物,既非某个神,也非某个人制造出来的。而过去、现在、未来都是永恒的活火,在一定尺度上燃烧,一定尺度上熄灭。

这个一定的尺度就是数,可见,真正体现逻各斯(Logos)的是尺度,是确定可测的定形的数,这就是西方早期的自然观。

有位雕塑家波利克勒说:“美是通过许多数字,一点一点显露出来的”,说明雕塑与数的关系。亚里士多德认为:“美的主要形式‘秩序、匀称和明确’,这些唯有数理诸学优于为之作证”。所以“数”决定了西方艺术对自然世界的数学性精细的摹仿,决定了西方艺术的真实性衡量标准是对自然世界的精确逼真的反映。

我们看古希腊的雕塑,非常精细,这里面包含了很多比例关系,它一定是通过这样一个精确的数来表现的(图2)。古希腊的雕塑家对真实逼真的认识是非常深刻的,有个雕塑家塑了一匹马,非常逼真,引来了一匹真马的嘶叫,想要和它亲近,这被认为是真的表现。两个画家比赛,其中一位画的是葡萄,引来了飞鸟去啄画面。这位画葡萄的画家就去看另外一个画家画的什么,看到那位画家的画上有块布,他就去揭开来看,但他揭的时候才发现这块布是画上去的,因而这位画葡萄的画家就输了。因为他的逼真只欺骗了鸟的眼睛,而另外一位画家的逼真居然欺骗了画家的眼睛,两位画家都把“逼真”当作艺术最高的标准。

但就在400年前,希腊艺术仍是原始的艺术,我们现在看到的公元前800年荷马时期的艺术,是非常原始的,宗教气息非常浓厚。(图3)在此之前,希腊文化有个断裂的过程,当它重新再回复的时候,又从原始时期开始。但很快,经过了400年的演变,艺术上就达到了非常逼真写实的状态,所以有人就提出问题,从公元前6世纪开始,在短短200年内为什么会有这样大的一个变化。

《周易》中有中国人对自然的认识:

“古者庖牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦。以通神明之德,以类万物之情。”

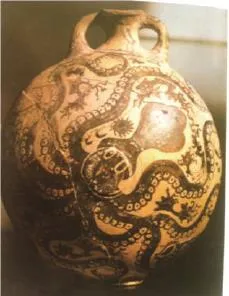

这种方式,中西方都是一样。我们看在公元前2000年左右,地中海的克里特岛上,那时陶器上的装饰和中国人的手法相似,但是克里特人的自然观,更接近于自然。我们看到这里有芦苇的装饰,很难将其理解成神的表现,虽然世界各地早期文化中有植物崇拜,但这里还是更强调了自然的因素,(图4)如果说陶瓶上章鱼的表现还带有地中海神的象征,但其神性正在淡化,(图5)所以古希腊在克里特时期,就对自然有很深的认识,艺术中的神性已经在转化为自然性。

而中国的彩陶描绘更多地有神的信仰在其中,而且起来越浓。我们看到装饰的鸟和鱼,旁边有石斧,石斧就是一个权力的象征,而鸟和鱼,以前以为是两个部落的争斗,现在有人认为是两个部落的联合。(图6)鸟和鱼的造型在早期的艺术中经常出现,到了春秋战国时期,神的意味还是非常浓厚。到了汉末,这种神性才逐渐消失,表现自然和生活的场景逐渐多起来,但是我们很难说它完全摆脱了神性,图7是四川画像砖《采莲图》,表现生活中的场景,其中还是隐含着一种神性在里面。图8是东汉画像砖,如果从它的内容来看,它是一幅风景画,一个看门的人,两颗树,还有门的一个造型,非常安静的状态,但它绝不是一个纯粹的自然的表现。前面讲到所谓“观物取象”,在实际的仰观俯察后,并非事物原貌的再现,而是一种物的象征,中国早期的艺术有的甚至是类的象征。如以山代表王的稳重,山作为象征物以表征符号来表现,树、门同样是表征符号,而不是以逼真的图形展示出来,这就是中国人的艺术观。从自然物的象征起,到最终形成神意的形象止,我想这就是中国早期艺术之规律。

图5

图6

图7

还一种自然观念,叫“象生”,虽没有对中国主流的艺术产生影响,但它确实在中国艺术的历史长河中存在并延续至今,是一种乱真的自然模仿。“象生”一词最初出现在《后汉书》:

“庙以藏主,以四时祭,寝有衣冠几杖象生之具,以荐新物。”

这里的象生,从文献来看,它最初的意义,是人死埋葬时,用他生前所穿的衣服,所用的物品一起陪葬,属于祭祀的用具,对艺术的写实与逼真的表现没有关系,但是实际上是一种新制度的形式,即用实物来代替活人的陪葬,体现出孔子“尸礼废,象事兴”的丧葬进步意义。“象生”的概念最初或来自孔子的“象事”,后来在发展过程中脱离开祭祀形式而特指一种艺术观念,所谓“象”则来源于自然,“生”是活灵活现的呈现。如“象生花果”、“学象生”,所谓“象生花果”指逼真的实物手工艺品,(图9)“学象生”是百戏之一,其实就是相声“说、学、逗、唱”之“学”,“学”就是学自然界的各种声音,这也是一种自然观,和真实的声、物完全相似,几近乱真。

图8

图9

其实艺术上“象生”的自然观源于新石器时代晚期,但它并没有影响到我们所说的大艺术,它只是一个小系统,小传统,完全模仿自然的声象,这在中国艺术史上从来不提,认为没有艺术的因素在里面,完全是自然的复制,但是这确实是先民们对自然的一种认识,当这种认识和使用的东西结合的时候就会形成一种艺术。

“象生”虽为摹仿,却是艺术的滥觞。其特点有几个:第一,逼真地模仿自然;第二,掩盖与实际事物的差异,就是为了让人相信这是一个真实的事物;第三,超越真实的艺术趣味;第四,内部结构原理的仿制,即现代仿生学。

三、自然正当

中国山水画的形成,受到两种自然观的影响,第一个就是“自然正当”的观念,也就是人和自然融合的思想倾向,来自魏晋玄学对先秦道家思想的继承。第二个则是“虚实相生”、“真幻同一”的佛教哲学思想。在魏晋时期有这两种思想,前一种是从先秦时期延续下来,传统的思想,后一种是从印度传过来,佛教的思想。

所谓“自然正当”的观念,郭象曾经讲过:

“天体以万物为体,而万物又以自然为正。自然者,不为而自然者也……不为而自能,所以为正。”

“不为而自然者也”,这和庄子的思想一致,人不要去过多去修饰它,干扰它,让其自然而然。自然而然,这就是中国早期的思想观念,所谓“不为而自能,所以为正”,它是自然而然的状态,这种状态,是正当的。“自然正当”的观念是在魏晋时期产生,为什么产生这种观念,我以为汉代以来的宗教伦理思想逐渐衰退,促使自然正当的观念逐渐地形成。

“真幻同一”即似真而又幻这样一种观念来自佛教的思想,并不是中国传统的观念,在印度有个故事讲的就是这个观念,大意为:

“天竺一木师,作一木女,衣带严饰,与世女无异,亦能行酒侍客。一画师,亦善能画,木师请画师,画师既至,便使木女行酒擎食,画师不知,谓是真女。时日以暮,木师留画师住,语客言:‘留此女,共宿也’,木女立灯边,客即呼之,而女不来,便前以手牵之,乃知是木。于是画师于壁上画作己像,所著被服,与身不异,以绳系颈,状似绞死,画作蝇鸟,著其口啄,作已闭户,自入床下。天明,主人出,见户未开,即向中观,唯见壁上绞死客像,主人大怖,便谓实死,即破户入,以刀断绳。于是画师从床下出。木师大羞。时彼二人信知诳惑,各舍所亲爱,出家修道。”(《杂譬喻经·木师画师喻》)

像真的又不是真的,看上去不是真的,实际又是真的,虚虚实实、真幻同一,这是佛教哲学思想,这些观念在之后的山水画的形成中会有所影响。所以说宗炳《画山水序》中讲到“澄怀味象”,就是以静虚之心体验自然之象。此处所说静虚之心,不只是简单的庄子的自然思想,它还带着宗教的,佛教中这样一种似真似幻的意思。也是老子所谓“惚兮恍兮,其中有象”。所以说山水画中的树石,它虽是表象,却具有象外之意,后来形成的“三远”也是呈现出超象虚灵的诗情画意。

在西方,虽强调逼真,强调了数的精确。但苏格拉底认为艺术不完全是逼真,在学生记录的苏格拉底和一位雕塑家的对话中,雕塑家认为艺术应当逼真,要通过数的表现,而苏格拉底认为:艺术家的任务恐怕还是在表现出心灵的内容吧,心灵的表现更为重要。另一位否定艺术逼真表现的是柏拉图,他认为模仿自然虽是艺术的本质,但艺术却又是真理的“走形”,是自然的“镜子的镜子”,因为人眼所看到的自然已不是一个真实的自然,是经过了人脑的处理,和真实的自然有距离,而画家又要根据这个来画自然,所以是“镜子的镜子”,因此遭到柏拉图的否定。

图10

图11

亚里士多德认为,“物理”就意味着自然,是变化着的事物的总和。他说诗是比历史更加哲学的东西,艺术的模仿不是徘徊于自然的外表的模仿,而是深深透入真实的必然性,所以他认为艺术最邻近于哲学。我们来看亚里士多德时期的艺术品,图10陶盘里的画表现的就是《荷马史诗》里的内容。有一次酒神狄奥尼索斯喝醉了酒,被几个强盗当作奴隶绑起来,想把他卖掉,当船航行到地中海上时他醒了,发现被强盗劫持,就把手放在桅杆上,使其长出了葡萄藤,海盗认出他是酒神,纷纷跳海逃命,但是一跳入海中,他们就立刻变成了海豚,再也不能回到人间。这样的装饰手法,如同史诗表现,“由于它是叙述体的……能够写出同时发生的某故事的多种事件,只要这些事件对整体是恰当……能从一件事转到另一件事”,(亚里士多德《诗学》)这种“变化着的事物的总和”即是自然,它与之前我们看到的战国时期的漆器上的《车马出行图》,是有相似之处的。

到古罗马时期还有模仿希腊作品表现《荷马史诗》内容的类似绘画,图11是公元前1世纪古罗马画家所画,虽是古罗马人学习古希腊人的艺术,但有所发展,画的是花园与人物,可以看做风景画在逐渐形成,也可以把它理解为风景画的初期。这一定与当时的自然观有关。为何到中世纪这样的尝试没有了呢?可能中世纪过于浓厚的宗教思想扼制了倾向于自然的风景画的发展,直到文艺复兴初期,这种宗教的影响逐渐淡化,才形成对自然的描绘。同样,中国汉末时期伦理制约逐渐消退之后,才于魏晋时期形成了山水画。

四、自然为师的路径

在对待自然的态度上,中西早期艺术的一个共同点,就是“以自然为师”,都认为自然之物是产生艺术美的客观基础,但在如何对待自然,处理自然并创造艺术的真实上,各自有不同的方式。西方是理性观察,如实摹仿,用数,非常精细地处理各种关系和结构。在中国,是用一种象征的手法,将人与自然视为一体,强调心与物的交融。

在如何到达美等方面,双方有不同的路径。在西方,是由真来达到美的境界,这个真,不仅是逼真,也包含着真实与真理,由真而达美,我想这就是西方早期艺术的一大路径;在中国,是由善最终达到美的境地,善,包含着共存、吉祥、和谐等。它并不强调逼真,它与自然的关系不只是模仿,而是合为一体,由善而达美,或是中国早期艺术的一大路径,无论是山水画还是其他的艺术,我认为都是走了这个路径。

(责任编辑:顾平)

View of Nature in Early Western and Chinese Arts

李立新,南京艺术学院教授、博士生导师,研究方向:古代造物艺术。