试探唐诗中的“衡阳雁”意象与意蕴

郝 静

(宁波大学 人文与传媒学院,浙江 宁波 315211)

试探唐诗中的“衡阳雁”意象与意蕴

郝 静

(宁波大学 人文与传媒学院,浙江 宁波 315211)

“衡阳雁”是我国古代文学中的传统意象,唐诗中使用较多。对“衡阳雁”意象渊源追溯以及统计、分析在唐诗中的使用情况,进而对其意蕴进行梳理探析,得出诗人们因处境、心境和情感表达需要,往往用其写照远行、羁旅、漂泊、回归、送别等人生境况,抒发困苦、惜别、思乡等情感,因而意蕴颇为深厚的结论。“衡阳雁”意象之多重意蕴的生发与积淀,在唐诗中已经基本完成,成为中国文学的一个经典意象。

衡阳雁;意象;唐诗;渊源;文化内涵

鸿雁是文人骚客常常借以抒情的意象,其中具有地域特色的“衡阳雁”,更易触发人们因地域差异引起的多种情感。如在唐代诗文中,从王勃的“雁阵惊寒,声断衡阳之浦”(《滕王阁序》),高适的“巫峡啼猿数行泪,衡阳归雁几封书”(《送李少府贬峡中,王少府贬长沙》)等等,多可见出唐人好用“衡阳雁”意象来抒发伤感情绪和人生慨叹。经过唐代诗文积淀后的“衡阳雁”意象意蕴,在唐以后的诗文中继续使用,如宋秦观《阮郎归》:“衡阳犹有雁传书,郴阳和雁无。”[1]明朝高明《琵琶记·官邸忧思》:“湘浦鱼沉,衡阳雁断,音书要寄无方便。”[2]因此,探析唐人使用“衡阳雁”意象意蕴的使用情形是有意义的。现以曹寅、彭定求编纂的《全唐诗》进行统计①,其中描写或提及“衡阳雁”的作品有38首,学界尚无人对此进行专题研究,本文拟就唐诗中“衡阳雁”意象的渊源、使用情况和意蕴进行探究。

一、“衡阳雁”意象源出探究和唐人使用的基本情况

衡阳处于衡山之南、湘江中游,其地域区间在东经112°、北纬27°上下,冬季气候温和,自古以来就是候鸟大雁的越冬之地。大雁秋来春去——其冬季栖止于衡阳而不再南下,春季则纷纷飞回北方,于是,大雁之来去成为衡阳地区特有的节候景象。也正是由于“衡阳雁”年年南来北往,无论北方之人,还是南方之人,皆可能因各人境遇不同,生发种种情思而赋诗作文,“衡阳雁”自然成为一个源流可溯的文学意象。

潇湘冬季气候温暖,洞庭湖有丰富的鱼米资源,湖水极少冰封,其得天独厚的条件正适合大雁安营扎寨与越冬,历来为人们所认同。如南朝宋鲍照《赠故人马子乔六首》:“湘滨有灵鸟,其字曰鸣鸿。”[3]南朝沈约《夕行闻夜鹤》:“势逐疾风举,求温向湘楚。复值南飞鸿,参差共成侣。……自此别故群,独向潇湘渚。”[4]钱起《归雁》:“潇湘何事等闲回?水碧沙明两岸苔。”都描述了大雁冬栖潇湘的景象。

衡阳本身具有群雁栖息的物理环境,并且古人关于“衡阳雁”概念的由来,也有他们的认知和解释。可从有“雁不过衡阳”之说的“回雁峰”追源溯踪。据《嘉靖衡州府志》记载:“(回雁峰)在县南二里,或曰雁不过衡阳,又曰峰势如雁之回,故名。”[5]由此可知“衡阳雁”来源有两说,一为大雁秋季飞到衡阳后就不再往南飞。但这是候鸟季节性的真实现象的陈述,今日理性地看来,显然衡阳是符合大雁越冬和觅食的理想场所。二为衡阳回雁峰山形如大雁往回飞翔之势,显然是认为它引导了群雁不再南飞——这分明出于附会。虽然现在的回雁峰地貌遭到了破坏,我们难以见其原貌,但是不难从《衡州府志》《南岳记》等文献记载中②,可知古时回雁峰确实是如雁翔之状的。另外,回雁峰前还有刻石的民间传说,谓猎人射死雄雁,雌雁悲痛而整日盘旋在衡阳上空,哀嚎悲鸣,以后大雁年年至此,被这哀嚎声召唤停留,不再南飞。这给回雁峰的传说增加了浪漫色彩。古人并不需要理性地辨明其孰是孰非,因而长期诸说并行。因此,大雁秋季南飞到衡阳而不再南下,于古人而言,是生活经验、象形事物、传说故事的多重结合,深入人心。但值得一提的是,现许多古诗文版本在注解“衡阳雁”时,将“衡阳有回雁峰”与“大雁至衡阳而不再南行”变成因果关系,实可商榷。

雁不过衡阳,衡阳在洞庭湖之南,因而人们观念上的“衡阳雁”,实际上包括了以洞庭、潇湘为中心,大略相当于今湖南省行政区域范围内(下文姑借“湖湘”代表这一区域)栖居的雁。所以“衡阳雁”的概念并非仅指在衡阳区域内的雁。

文学作品中的“衡阳雁”意象最早出现于什幺时候?现存可查到的最早材料,是东汉时期张衡的《西京赋》:“上春候来,季秋就温。南翔衡阳,北栖雁门。”[6]赋中“南翔衡阳”者,即雁也,李善注引《礼记》:“季秋之月,鸿雁来宾。”张衡所称的衡阳,李善注曰:“《尚书》曰:‘荆及衡阳惟荆州。’孔安国曰:‘衡山之阳。’”这是文学作品中最早见到的“衡阳雁”意象。大雁应气知时,而衡阳又适合大雁越冬,魏晋时的成公绥《鸿雁赋》云:“辰火西流,秋风厉起,轩翥鼓翼,抗志万里。……奔巫山之阳隅兮,趋彭泽之遐裔;过云梦以娱游兮,投江湘而中憩。昼顾眺以候远,夜警巡而相卫。上挥翮于丹霞兮,下濯足于清泉。经天地之遐极兮,乐和气之纯暖。”[7]鸿雁最南的落脚之地是“过云梦”之后的“江湘”,即衡阳一带。唐前用到“衡阳雁”意象的,还有东汉应玚《侍五官中郎将建章台集诗》:“(雁)言我赛门来,将就衡阳栖。”[8]南北朝时梁刘孝绰《赋得始归雁诗》:“洞庭春水绿,衡阳旅雁归。”[9]南北朝庾信《和侃法师三绝》:“近学衡阳雁,秋分俱渡河。”[10]隋朝王胄《赋得雁送别周员外戍领表诗》:“旅雁别衡阳,天寒关路长。”[11]现代学者对“衡阳雁”这一文学意象的源头作注释时,存在不同的看法,如对范仲淹“衡阳雁去无留意”中“衡阳雁”的注释,俞平伯的《唐宋词选释》以东汉张衡“南翔衡阳”为源头[12],而朱东润则举的是庾信“近学衡阳雁,秋分俱渡河”诗句[13]。笔者认同张衡的“(雁)南翔衡阳”是“衡阳雁”作为文学意象使用的滥觞。

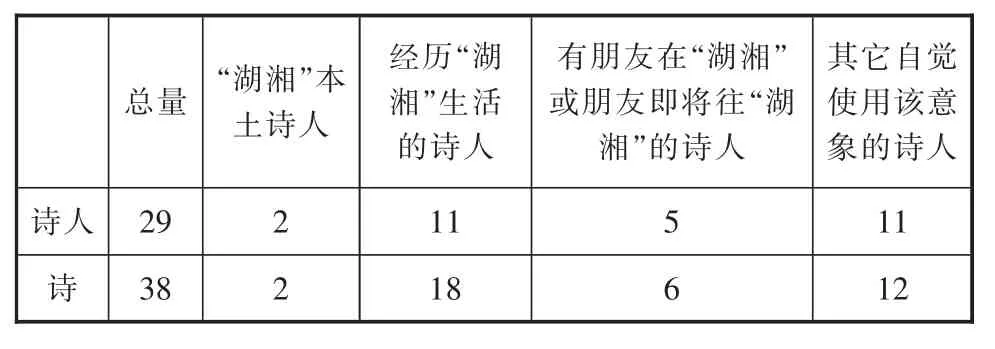

“衡阳雁”作为文学意象被越来越多的诗人作家使用,意蕴逐渐增积,最终成为中国文学的经典意象。下表根据《全唐诗》,对唐人用“衡阳雁”意象的基本情况进行统计:

唐诗中“衡阳雁”使用基本情况统计表

从表中看出,今存唐诗,有29位诗人共38首诗使用“衡阳雁”意象。从分类上看,第一类,出生并长期生活在湖湘的本土诗人仅2人。这2人为李群玉和齐己,他们仅各有1首诗用“衡阳雁”意象。在唐代,“湖湘”的本土诗人还是较多的,为什么本土诗人对“衡阳雁”意象用之不多?推究起来,大概一是对司空见惯之物,感发不强烈;二是“衡阳雁”作为候鸟的迁徙现象,对不用离乡背井的本土人的意绪触动不大。第二类,非出生在本土而经历了“湖湘”生活之诗人,为宋之问、张说、王昌龄、张抃、杜甫、贾至、耿湋、刘禹锡、柳宗元、张祜、杜荀鹤等11人,他们路过“湖湘”,或暂徙在此地,易于对“衡阳雁”感发,敏感度与本土之人大不相同。且湖湘及岭外,自古贬谪文人多。唐代文人至此地者,多不称意。以上两类诗人写“衡阳雁”意象,因亲见其雁或亲履其地,触物生情,情景凑泊。第三类,有朋友在湖湘或朋友即将往湖湘者,为沈佺期、高适、韩翃、窦巩、权德舆等5人,他们所用“衡阳雁”意象,多在怀人、送人之作中。第四类,其它自觉使用“衡阳雁”的诗人,为李百药、李峤、储光羲、朱庆馀、许浑、陆龟蒙、吴融、黄滔、徐夤、孟贯、李冶等11人。以上两类诗人,非实见其雁、实履其地,换句话说,他们完全是在激活、运用意识中积淀成熟的“衡阳雁”文学意象,以传达在具体语境下的某种意蕴。

二、唐诗中“衡阳雁”意象的意蕴探析

在文学作品中,“衡阳雁”从东汉时期作为代表、象征南方区域的物候现象,发展到唐时多有离别、哀愁、期冀等深层情感寄寓。唐代诗人通常在远行、羁旅、漂泊、回归、送别等境况下使用“衡阳雁”,映像其经历、情感、心态。因而唐诗中的“衡阳雁”意象,大都带有伤感的基调。

(一)流落者的自我写照与内心独白

咏雁的传统由来已久。唐前庾信《咏雁诗》已谓“南思洞庭水,北想雁门关”[14],雁之迁徙尤使流落者感发不已,进而表现在其文学作品中。因此,当唐人用“衡阳雁”意象时,多忽视洞庭、湘江那雁落平沙之类的美景,而敏发于去国离家、流走变故、身不由己之类的情绪。雁自然也成了诗人的化身。

大雁南北飞行之途长远、艰难,昼夜不息,生死叵测,诗人感同身受。如张说贬谪岳州,很是思念故乡,便自喻为雁,“口衔离别字,远寄当归草”(《代书寄吉十一》),诉说流落在外的奔波之劳、离别之苦,又述远方亲友盼望“我”早日回去,表现其急切的盼归念头。杜甫的《归雁二首》则描述了一群北归的衡阳雁,日夜兼程,不仅要忍受行程的寂寞和艰难,而且还可能惨遭猎人的毒手,“伤弓流落羽,行断不堪闻”。大雁行路艰难尚且忍耐,就是为了一个“归”念,人之命苦如雁,这不正寄寓了安史之乱以来诗人的流离失所、疲于奔命的身世和念归心情,道出了多少流落异乡、担忧世路险恶的无奈愁绪。晚唐诗人陆龟蒙咏雁,则是有自身失去精神家园的背景的,诗道:“南北路何长,中间万弋张。不知烟雾里,几只到衡阳?”(《雁》)大雁南下之途难以逃脱弓箭的威胁,能顺利到达衡阳者寥寥可数,诗人于此更像是感慨前途如大雁南行之艰险,困境重重,着实寄寓有诗人对身处末世、朝不保夕的命运担忧。

(二)寄蕴亲友离别之情

唐人重离别,表达离情别意之作比比皆是。离别意味着有人涉足远方,便有诗人借“衡阳雁”言离情别意。如沈佺期得知朋友也流落南方,相同经历易于触发相同感受,“南浮涨海人何处,北望衡阳雁几群”(《遥同杜员外审言过岭》),其自身处境辛酸却百般关怀友人,可见情谊真挚。

大雁成为信使始于苏武雁足系书的传说,到蔡琰 《胡笳十八拍》,已作为传递信息的意象使用:“雁南征兮欲寄边声,雁北征兮为得汉音。”[15]由于路途遥远,身在北方与身在南方的亲友间联系艰难。于是人们多么希望鸿雁能够担当信使,传递感情。唐诗中,多见以“衡阳雁”喻传递书信和传达情谊。王昌龄身在南方,盼北方朋友寄音书来,《寄穆侍御出幽州》中说:“一从恩谴度潇湘,塞北江南万里长。莫道蓟门书信少,雁飞犹得到衡阳。”希望分隔天南地北的朋友之间情谊不断,以真挚友谊来消减愁苦情绪,以为慰藉。高适在送别两位朋友时,发出“巫峡啼猿数行泪,衡阳归雁几封书”(《送李少府贬峡中,王少府贬长沙》)的悲声,“巫峡啼猿”、“衡阳归雁”以对偶形式勾勒出凄苦画面,其中以衡阳归雁传书道出对贬长沙的王少府的牵挂、关切。窦巩《哭吕衡州八郎中》诗以“雁书”哀悼朋友亡故:“人送剑来归陇上,雁飞书去叫衡阳。”途远只能寄托大雁捎去悲恸之情。张祜《赠僧云栖》:“衡阳寺前雁,今日到长安。”以衡阳雁到喻书信到达,则信中情谊不言自明。

“雁不过衡阳”,如果人在衡阳以南的地方,那么信息就更难传递。如宋之问身处桂林,思念家乡亲人,叹息“逍遥楼上望乡关,绿水泓澄云雾间。北去衡阳二千里,无因雁足系书还”(《登逍遥楼》),宋之问的家乡在汾州隰城(今山西省汾阳市),南方之衡阳距北方之汾州十分遥远,何况诗人还在衡阳以南“二千里”的地方呢,更无由请衡阳雁传递书信了。宋之问如此表达的前提是,衡阳雁本可传达书信的。同理,贾至同情友人被贬广州的遭遇,说“闻道衡阳外,由来雁不飞”(《送夏侯参军赴广州》),认为连大雁都不到地方是何其遥远,婉转地表达了对赴偏僻荒凉的广州做官之友人的同情。韩翃送朋友到广州,也发出“前临瘴海无人过,却望衡阳少雁飞”(《送刘评事赴广州使幕》)的感叹,衡阳已在千里、万里之外,那么到连大雁也飞不过的地方为官,必然是更寂寞、孤独的了。黄滔的思妇诗中也因相隔遥远而相思痛苦,以“雁来虽有书,衡阳越不得”(《闺怨》),道出了那见不了、思不得的凄苦。

(三)寓写羁旅之苦

羁旅往往伴随着旅途和栖迟的寥落孤寂,“今夫鸿鹄,春北而秋南,而不失其时。”[16]雁按时而动,随季节迁徙,触动羁旅中身不由己的诗人的神经,因雁生情,托情于雁。

定州安平(今属河北省)人李百药在谪迁南方途中,“目送衡阳雁,情伤江上枫”(《途中述怀》),不禁羡慕大雁能顺应自然,自主地来去,而自己却饱受羁绊流落之苦,“目送”飞雁而内心“情伤”。杜甫曾在湖湘一带漂泊,羁留之苦感受颇深,以诗寄与朋友,“溟涨鲸波动,衡阳雁影徂”(《舟出江陵南浦,奉寄郑少尹(审)》),衡阳雁的身影分明在头上远去,诗人饱受安史之乱之苦,滞留他方,便难以抑制地诉说形单影只的孤独和踌躇于前行之路的无助。张祜往衡阳,长路迢迢只孤舟独行,一路行去无人倾诉,百无聊赖,因感“衡阳路犹远”,而想“独与雁为宾”(《将之衡阳道中作》),惨淡的旅程惟望能与雁作伴,然而雁真能伴慰诗人吗?苦况苦情,溢出言外。

(四)寄托思乡之情

安土重迁是一个古老的话题,自《诗经·小雅》“鸿雁于飞,哀鸣嗷嗷”起,将雁与归乡的话题结合起来,见归雁而思乡成为普遍意识。曹丕的《燕歌行》“秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜,群燕辞归雁南翔。念君客游思断肠……”[17]隋时薛道衡的《人日思归》:“人归落雁后,思发在花前”[18],都将归雁与思乡情绪结合起来。

唐代以长安为政治经济文化中心,衡阳与其相距甚远。北方人把衡阳作遥远之地,杜甫说“万里衡阳雁”(《归雁》),储光羲亦认为“衡阳今万里”(《山居贻裴十二迪》)。大雁通常被古人视为北方物种,“雁以北方为居。何以谓之居?生且长焉尔。”(《大戴礼记·夏小正》)[19]然而雁南北之称也取决于人的立足地,人们的故乡及居所地的不同,对大雁春去冬来的体验也有所不同,其南北归属感自然就打破了“北雁”“南雁”之说。北方人南下,期盼“乡书何处达,归雁洛阳边”(王湾《次北固山下》);而南方人北上,则希望“回随衡阳雁,南入洞庭天”(李群玉《将之吴越留别坐中文酒诸侣》)。

河东(今属山西省)人张说在岳州时,以大雁北上寄托其思乡情怀,“忆乡乘羽翮,慕侣盈怀抱”(《代书寄吉十一》),言其对回归北方故乡的渴望,诗人的“雁翅”已在想象中翱翔。而深情于故土的澧州(今湖湘澧县)诗人李群玉才即将前往吴越,就已想到回来,“回随衡阳雁,南入洞庭天”,未远行便道思乡之情,足见去国离乡是何等使人依依不舍。诗人借衡阳雁回归湖湘这一不可遏阻的自然现象,表明诗人不背故土的决心亦如是,不可动摇。越州人朱庆馀“久客”他乡,也道“暮天飞旅雁,故国在衡阳”(《旅中秋月有怀》),自然指的是雁南下飞回“故国”,“衡阳”则指代了南方那思念的故乡。

“衡阳雁”意象之多重意蕴的生发与积淀,在唐诗中已经基本完成。唐以后的文人,在诗文表达需要时,往往径直取用。如宋王安石“万里衡阳雁,寻常到此回”(《送刘贡甫谪官衡阳》),宋李新“寄书获我心,正须衡阳雁”(《杂言二章送柳慎重徽赴道州教授》),等等,都是对“衡阳雁”意象的取用传承;而其意蕴各为何种,则由具体语境而考之,大都在上述唐诗“衡阳雁”诸意蕴范围之内。故“衡阳雁”是中国文学的一个经典意象。

注释:

①本文引用的全部唐诗,皆引自曹寅、彭定求编纂的《全唐诗》,中华书局1960年版。

②《南岳记》为南北朝时徐灵期所著,《舆地纪胜》和《太平御览》等皆援引其记载。

[1]秦观.淮海居士长短句[M].龙榆生点校.北京:中华书局,1957:25.

[2]高明.琵琶记[M].北京:中华书局,1958:96.

[3]鲍照.鲍参军集注[M].钱仲联注.上海:上海古籍出版社,1980:268.

[4]徐陵.玉台新咏[M].穆克宏点校.北京:中华书局,2007:442.

[5]嘉靖衡州府志/万历慈利县志[M].//天一阁明代方志选刊.上海:上海古籍书店,1936:41.

[6]萧统.文选[M].李善注.上海:上海古籍出版社,1980:66.

[7]欧阳询等.艺文类聚[M].汪绍楹校.上海:上海古籍出版社,1965:1561-1562.

[8]王粲等.建安七子集[M].俞绍初辑校.北京:中华书局,1989:166.

[9]逯钦立.先秦汉魏晋南北朝诗[M].北京:中华书局,1960:1845.

[10]庾信.庾子山集注[M].倪璠注.北京:中华书局,1980:369.

[11]逯钦立.先秦汉魏晋南北朝诗[M].北京:中华书局,1960:2701.

[12]俞平伯.唐宋词选释[M].西安:陕西师范大学出版社,2004:84.

[13]朱东润.中国历代作品选中编第二册[M].上海:上海古籍出版社,1981:2.

[14]庾信.庾子山集注[M].倪璠注.北京:中华书局,1980:380.

[15]逯钦立.先秦汉魏晋南北朝诗[M].北京:中华书局,1960:394.

[16]黎翔凤馔.梁运华整理[M].管子校注.北京:中华书局,2004:513.

[17]逯钦立.先秦汉魏晋南北朝诗[M].北京:中华书局,1960:394.

[18]逯钦立.先秦汉魏晋南北朝诗[M].北京:中华书局,1960:2686.

[19]王聘珍.大戴礼记解诂[M].北京:中华书局,1983:25.

【责任编辑:黄素华】

Images and Implication of the Heng Yangyan in the Tang Dynasty

HAO Jing

(Ningbo University, Ningbo 315211, China)

Heng Yangyan is a traditional image in ancient Chinese literature,especially widely used in the poetry of the Tang Dynasty.Poets used to make the most of it to express their situation,mood and emotion when they had to face something unhappy like a long journey, a long stay in a strange place, drifting, regression or saying farewell.Now it has become a classic image in Chinese literature.

Heng Yangyan; Image; The poetry of the Tang Dynasty;source;cultural connotation

I207.227

A

1671-9565(2015)01-037-06

2015-01-21

郝静(1990-),女,湖南衡阳人,宁波大学人文与传媒学院古代文学硕士研究生,主要从事唐宋文学方面研究。