管理层文化背景、海外并购及绩效

——以吉利收购沃尔沃为例

(北京城市学院财务与会计研究中心 北京100094)

一、引言

20世纪以来,并购成为企业快速扩张的一种重要方式。从统计数据看,1990年全球跨国并购达到了1 510亿美元,到2000年,这一数字上升到了11 438亿美元。2007年的国际金融危机,为我国企业进行海外并购带来了难得的战略机遇。2007年,我国企业海外并购有7起,并购交易金额达281亿美元;2008年,我国企业海外并购为69起,金额达379亿美元;2009年,我国企业海外并购为166起,披露的交易总金额达335亿美元;2010年,全球经济开始企稳,金融危机时期被压抑的并购意图得到了集中释放,我国企业海外并购数量达188起,披露金额达380亿美元。

2009年末,广东民企顺德日新以150亿元收购智利巨型铁矿采矿权,以及浙江民企吉利以18亿元收购沃尔沃事件,将民企推上了海外并购的舞台。民营企业跨国并购中,既有华为、吉利汽车、顺德日新、TCL等大型民营企业,也有大批中小民营企业。如福建、温州、广东等地的大批中小民营企业广泛涉足海外批发零售、服装、制造、餐饮等行业的并购,使得民营企业并购呈现立体态势,并购规模从几十万美元到数十亿美元不等,总体呈逐年扩大之势。

民企的海外并购,固然有其战略动机,但是作为东南部沿海地区孕育出的企业,这些企业的董事长具有相似的文化背景和地域特点。管理层的文化背景是否能够解释民营企业海外并购的浪潮?本文试图从这一角度做出合理的解释。

二、理论分析

事实上,文化背景会显著地影响管理者的认知与决策行为。Hoftede曾指出,文化能够通过企业员工、管理者和管理学家共同的思维方式来影响企业的管理方式与决策模式。按照Hoftede的观点,文化可以简单地定义为“将某个人群从其他人群中区分出来的共同的思维方式”。通过衡量文化的四维度模型,Hoftede发现,文化具有殊异性,不同国家具有不同的文化特征,而且文化特征的不同维度也存在较大的差异。

不仅国别之间存在文化差异,一个国家也存在不同区域文化的差异。林语堂在其著名的《吾国与吾民》一书中开篇即从“南方与北方”两个层面对中国文化进行了阐述。徐晓望提出,中国的传统文化可以划分为两大文化圈,即东南沿海区域和散布于东南亚的华人社会共同构成的海洋文化圈,以及除东南沿海区域之外,广袤的国土上形成的内陆文化圈。由于生活环境和生活方式的差异,生活在沿海地区的人们呈现出与生活在内陆地区的人们不同的性格特征,这逐渐演变成了两种不同的区域文化——海洋文化和内陆文化。海洋文化具有鲜明的特征:一是勇于冒险开拓精神,大海的危险性迫使长期从事海上活动的人们敢于冒险、坚忍不拔,不断地去追求、探索新鲜事物;二是目标明确、勤奋务实、追求科学的精神;三是团结战斗精神,为了能够在大海中生存,人们必须同心协力对付自然,克服大海的危险性;四是兼容并蓄的精神,海纳百川的广阔胸怀让沿海地区的人们敢于创新,乐于接受与吸纳新事物。内陆地区的人们主要以农耕、定居的生活方式为主,生活环境更为安逸,这样会导致他们安于现状,珍惜眼前平稳的生活;思想保守,盲目排外,不愿意接受外来事物;努力克制自己,委曲求全,遇事忍字为上。因此,海洋文化的熏陶可能导致人们更加敢于冒险开拓,探索创新,不怕失败,使人们更容易表现出过度自信;相对保守的内陆文化的熏陶则可能导致人们更加保守,不愿意去面对风险。

本文将文化背景作为一个重要的管理者背景特征来考察不同文化背景下管理者的差异,根据徐晓望等人的研究,基于董事长的籍贯来考察海洋、内陆两种区域文化对管理者的影响。笔者认为,与籍贯为非沿海省市的董事长相比,籍贯为沿海省市的企业董事长更加勇于冒险、坚韧不拔,从而能够克服海外并购中的种种困难,促成海外并购事件的发生并取得好的财务绩效。

三、案例分析

(一)案例回顾

2008年,浙江吉利控股集团有限公司董事长李书福组织了包括富尔德律师事务所、德勤会计师事务所、洛希尔银行在内的项目团队,正式开始运作收购沃尔沃项目。2009年1月中旬,李书福率队赴美与福特董事长、首席财务官、执行官就并购事情进行详谈,随后福特邀请吉利进入沃尔沃并购流程。2009年3月12日,吉利按照国际惯例向福特提交第一轮标书。4月份,吉利开始对沃尔沃进行历时四个月的尽职调查。7月30号吉利向福特提交第二轮有法律约束力的标书。10月28日,福特正式宣布吉利成为沃尔沃的首选方。12月14日,商务部表示支持吉利收购沃尔沃。12月23日,福特与吉利达成出售沃尔沃框架协议。2010年3月28日,吉利宣布与福特汽车签署最终股权收购协议,以18亿美元收购沃尔沃,获得沃尔沃轿车公司100%的股权以及相关资产(包括知识产权)。

(二)董事长文化背景在并购中的体现

在吉利与沃尔沃达成协议后,吉利创始人李书福因此成为全球的焦点,《华尔街日报》更是把他类比为亨利·福特。

1.冒险开拓、不怕失败。在当时,相当一部分业内人士并不看好此次收购。他们认为,无论从年销售额、资产规模还是发展历史、品牌影响力上看,吉利与沃尔沃都不在一个档次。面对市场上的反应,吉利仍然奋勇的收购沃尔沃,并开始筹措收购所需要的庞大资金。吉利的财务状况显示,吉利当时正在使用银行贷款30多亿元,从香港资本市场调用资金20多亿元,配套商欠款60多亿元,负债额超过100亿元,这样的勇气和胆量,并非每个决策者所有。同时,为这起收购,李书福创新性的组建了强大的中介团队:著名的富尔德律师事务所作为收购法律顾问,负责收购项目的所有相关法律事务,包括知识产权、商业协议、诉讼、雇佣、不动产、经销商及特许经营等;德勤会计师事务所负责收购项目的财务咨询,对沃尔沃公司的财务、税务、包括成本节约计划和分离运营分析、养老金、资金管理和汽车金融进行尽职调查和分析;洛希尔投资银行作为收购项目的财务顾问,负责对卖方的总体协调;博然思维集团作为项目的公关顾问,负责项目的总体公关策划、媒体战略制定和实施。

吉利收购沃尔沃,无论是融资方案,还是对核心技术的技巧性的处理,以及与工会的协调,李书福都赢得了本来充满敌意的对方的信赖和认可。特别是在沃尔沃品牌的“血统”上,李书福表现出了对对方相当的尊重,其组建了一个国际化的董事会,照顾了瑞典人的自尊,平息了担忧。这和很多处于青春期的中国民营资本在海外收购中的躁动和狂妄形成了鲜明的对比。

2.执着不放弃。李书福作为一名精明的浙江商人,他身上有一个重要的特质,就是对锁定的目标从不放弃。在收购沃尔沃的过程中,遇到了诸多困难,但都被李书福一一克服了。融资有困难,他和投行几乎找遍了国内外的基金、银行;知识产权有困难,他们和福特进行了艰苦的拉锯战;工会方面有困难,李书福几次赴哥德堡,约见工会代表。

(三)海外并购的财务绩效

马建威等(2012)将海外并购分为技术获取型、资源获取型、市场获取型以及其他四种。笔者认为,民企海外并购主要以获取海外市场和先进的技术为目的,因此我们将并购的经济后果界定为并购后(0,2)年窗口期财务业绩、市场占有率以及产品技术三方面。

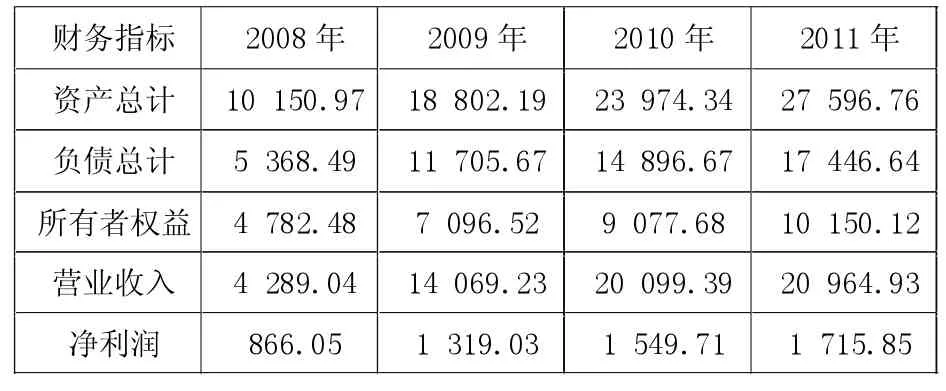

1.财务业绩全面提升。吉利的汽车制造业发展仅10年有余,而沃尔沃,作为一个成立近80年的汽车企业,两者之间无论是技术研发、生产制造、销售网络及企业管理等均有一定差距。在考虑了资金结构和融资途径等以后,经过种种困难,吉利还是成功并购沃尔沃。总体来看,并购给吉利带来了包括营业收入和净利润在内的各项盈利指标的提升,如表1所示。

表1 吉利2008-2011年财务简报 单位:百万元

表1数据显示吉利净利润逐年提高,获利能力不断增强,具备足够能力偿还本期债券的利息。其中,吉利2010年净利润较2009年度大幅提升,主要是由于2010年吉利的营业收入和营业利润大幅增加以及收购沃尔沃轿车产生大额营业收入所致。

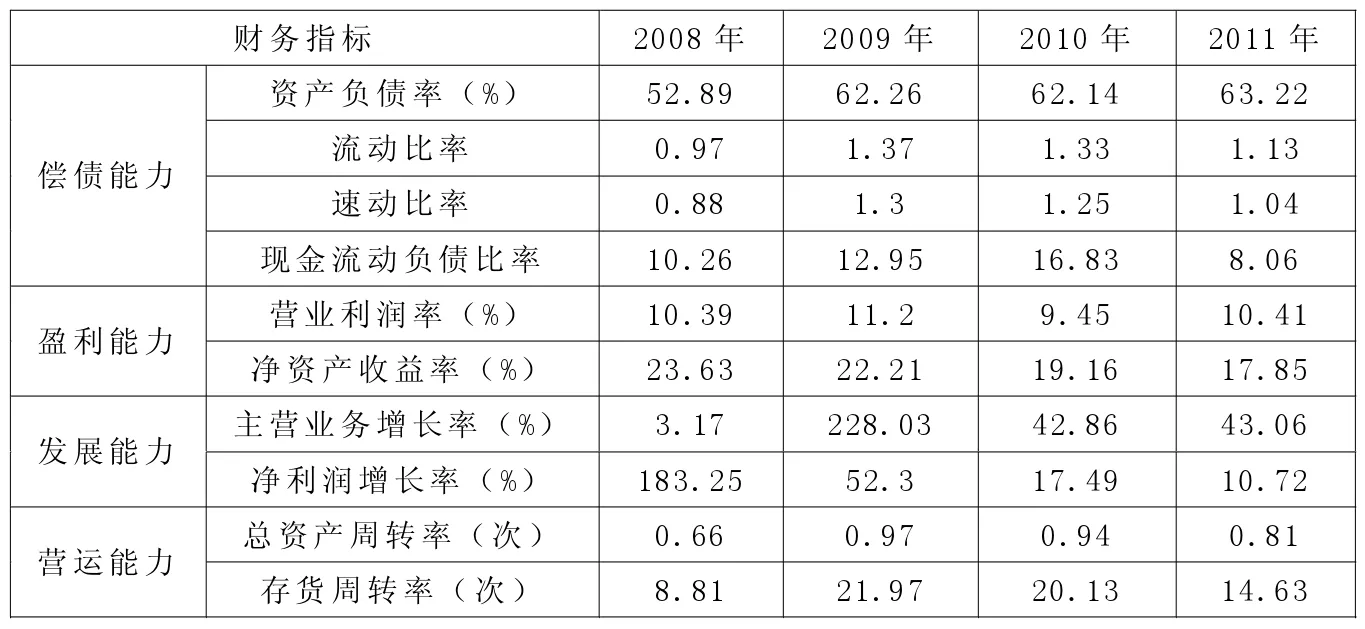

在上述数据基础上,吉利的各项财务能力指标如下页表2所示。

2009年吉利资产负债率为62.26%,流动比率为1.37,速动比率为1.30,其短期偿债能力尚可。吉利资产负债率、流动比率、速动比率尚处于较为理想水平,各项财务指标良好,盈利能力较强,现金流充裕,具备较强的短期和中长期偿债能力,以上数据均说明吉利拥有较强的经济实力和发展前景,为大手笔收购沃尔沃打下了基础。2011年吉利主营业务增长率达到了43.06%,并购带来了收入的大幅提升,但是由于并购的资金杠杆影响了吉利并购后的净利润增长率,2011年吉利资产负债率为63.22%,财务风险增大。

表2 吉利2008-2011年财务指标分析表

2.市场占有率有所提升。吉利成功并购沃尔沃提升了市场人气。2010年吉利并购沃尔沃之后,沃尔沃汽车开始扭亏为盈。从第一季度起,持续产销两旺,产品供不应求。2010年全年全球实现销售37.4万辆,同比增长11%,告别连续四年的下滑局面,全年实现了较大幅度的盈利。2011年,沃尔沃汽车在欧洲销量增长15%,美国增长26%,日本增长44%,俄罗斯增长79%,中国增长超过50%。在德国,沃尔沃成为2011年德国排名第一的汽车品牌。在中国,2010年九、十两个月出现了爆发性的增长,同比销量增长了110%多。

2010年吉利并购沃尔沃成功之时,全球市场资讯公司J.D.Power就将沃尔沃撤出了豪华车名单,他们认为被中国企业吉利买了,沃尔沃就不豪华了。即使付钱,也不能享受针对这个档次的市场调查服务。而2011年8月,吉利并购沃尔沃正式交割一周年之际,穆迪恢复了沃尔沃汽车金融公司的信用评级,J.D.Power也重新把沃尔沃恢复到与奔驰、宝马同一个层级。

3.产品技术平台中国化。吉利并购沃尔沃,获得了100%股权的珍贵资源。吉利看中的正是100%股权带来了沃尔沃的著名品牌和核心技术。

2011年11月9日,沃尔沃与上海国际汽车城集团在嘉定签署了一项新能源汽车战略合作的谅解备忘录,沃尔沃 C30电动车即将入华试水,沃尔沃C30电动车在绿色驾控战略中扮演着“零排放”的重要角色。它与普通C30同样舒适、安全,同样配置齐全和具有驾驶乐趣,同时又能提供一次充电最大150公里的续航里程,而且二氧化碳排放几乎为零。首批250辆车已于2011年下半年开始向部分欧洲客户交付。

2011年9月份在法兰克福车展上,沃尔沃公布了VEA发动机平台、SPA技术和产品平台的崭新技术。VEA发动机平台,改写了汽车工业根据发动机缸数和排量判断汽车优劣的历史,以4缸达到了其他品牌6缸甚至8缸的功效,并且降低了排放。SPA平台能够使沃尔沃更加灵活地设计各类大中型车辆,大幅度提高效率,为扩大沃尔沃的产品线提供了坚实的技术保障。显然,增殖沃尔沃这家世界豪华汽车品牌的重要资源,正是吉利并购沃尔沃的战略目的所在。

在中国,沃尔沃经过董事会批准,已经在上海建立研发中心,即将在大庆和成都建立整车厂。除了工业生产布局外,沃尔沃将在中国成立的中国研发中心,要培养中国自己的研发工程师,形成真正属于中国的创新能力,并且推动中国汽车零部件转型升级,促进整个汽车产业链发展。同时,沃尔沃汽车把全球新能源汽车研发基地放在中国,帮助中国汽车工业寻找一条切实可行的发展道路。通过并购沃尔沃,吉利合法而巧妙地获得了完整而高端的汽车知识产权,告别了中国汽车工业亦步亦趋的无奈跟随,踏上自主品牌走向世界的“康庄大道”。

四、结论

吉利并购沃尔沃被称为“蛇吞象”行为,并购背后的艰难是巨大的,但作为中国并购难度最大的案例,吉利的成功却成为了既定的事实。该案例的成功,除了沃尔沃品牌战略与吉利的战略转型的吻合、民企海外并购较小的政治风险之外,董事长李书福的勇于开拓、执着等海派文化背景,对此次海外并购的成功奠定了良好的基础。广阔的视野、国际化的理念和思路,让李书福不再将目光集中在价格战和短期利益,而是在国际和国内汽车业中成就了大手笔。通过并购经济后果的分析,我们发现,收购后吉利的利润总额逐年上升,发展态势良好,在市场份额方面沃尔沃也已走出了亏损的低谷,市场份额有所提升,沃尔沃的核心技术和技术平台得到了合理的应用和中国化。由于并购时间较短,从长期的角度来看并购的成功还受到企业经营管理、资源整合等各方面影响。