画龙重在“点睛”

邹慧

好的课堂教学结尾是衔接新旧知识、贯通前后内容的纽带,是巩固课堂教学的重要环节,更是启迪学生思维、开发学生智力和促进学生知识向能力过渡的大好契机。一堂课的结尾就像名剧的落幕、名著的结尾一样,是一种艺术和创造,更是一节课不可或缺的画龙点睛之笔。笔者结合几年来的教学实践,总结出了五种高中信息技术课堂教学结尾环节的处理方法。

● 梳理归纳,完善结构

课堂结束时,用简明、扼要、有条理的语言提纲挈领地把整节课的主要内容、知识结构、学习方法作一个概括、归纳,这类结尾是信息技术课比较常见的结课方式之一。信息技术教师可以根据教学内容的需要采取口述的方式进行总结,也可以利用提纲和直观形象的知识结构图进行整理,帮助学生把所学知识进行系统的总结归纳,使教材中复杂的知识简约化、零散的知识系统化,加深学生对所学内容、方法的理解和感悟,让学生在一节课结束后有豁然开朗、学有所获之感。

案例1:在教学《信息的来源与获取》时,学生通过动手实践体验因特网信息浏览、检索、获取、评价的原理及方法。在课堂结尾时,笔者带领学生一起回顾总结、梳理归纳,用PPT呈现出本节课知识结构图(如图1),有助于学生系统地构建本节课的知识结构框架。

案例2:在教学《声音素材的编辑与制作》时,笔者通过讲、练、探相结合的方式,让学生在熟悉GoldWave软件应用的同时完成作品,在课堂结尾时笔者通过简短的回忆并用PPT呈现其结构图(如图2),帮助学生了解GoldWave软件的功能、特征及区别与联系,明确重难点,加深记忆。

在口述总结时,教师需要注意语言一定要简明扼要,要紧扣本课的教学中心,做到条理清晰、干净利落,这样有利于提高学生记忆的效率,促进学生形成清晰完整、主题鲜明的逻辑知识结构。

● 首尾呼应,事半功倍

一节课以前后呼应的形式结尾,往往能回应导入部分或课中埋下的伏笔,使整堂课完整和谐。在信息技术课堂教学中,教师经常用创设情境来导入新课或设计悬念来吸引学生眼球,然后在教学过程中逐步找到解决问题的答案。如果结尾处能与开始的情境生发的问题或悬念前后呼应,这样不仅使整节课结构更完整,而且能让学生利用新知识解决课堂之初产生的问题,养成“学以致用”的习惯。

案例3:在教学《循环结构之Do语句》时,笔者以“棋盘上的麦粒”故事引入。印度有一个古老的传说:舍罕王打算奖赏国际象棋的发明人——宰相西萨·班·达依尔。国王问他想要什么,他对国王说:“陛下,请您在这张棋盘的第1个小格里,赏给我1粒麦子,在第2个小格里给2粒,第3小格给4粒,以后每一小格都比前一小格加一倍。请您把这样摆满棋盘上所有的64格的麦粒,都赏给您的仆人吧!”国王觉得这要求太容易满足了,就命令给他这些麦粒……故事还没讲完,笔者便设疑:“你觉得国王能兑现他的承诺吗?满足宰相的要求究竟需要多少粒麦子?”正当学生好奇时,笔者告诉学生:“带着这个问题我们学习今天的新课,在本课结束时,我们只需要不到1秒钟的时间,便见分晓。”接着抛出本课主题——循环结构,整节课学生都带着极大的好奇心和求知欲紧跟着教师的课堂节奏。最终在任务完成后,运行程序并得到答案(如图3)。在课堂结尾时,笔者带领学生再回顾最初的问题:“国王能兑现他的承诺吗?”如此首尾呼应,课堂结构紧凑,学生兴趣浓厚,达到了较好的教学效果。

用这种处理方式结尾时,要关注到课堂的连贯性,应有因有果,前后呼应,恰到好处,这样才能使首尾相得益彰,产生浑然一体之感。

● 设疑铺叙,承上启下

设疑铺叙,承上启下,这种结尾方式通过合理设置悬念,巧妙地将本节课和下节课的知识点衔接起来。正如美国作家约翰·沃尔夫所说:“演讲最好在听众兴趣未尽时戛然而止。”也就是说,最好在学生产生兴趣时果断“刹车”,产生“欲知后事如何?且听下回分解”的效果。这样不仅激发了学生的求知欲和好奇心,也可以激励学生课后对本节的任务作进一步的钻研和探究,又可以为下节课的教学埋下伏笔。

案例4:在学完《Photoshop图像合成》内容之后,笔者总结道:“今天我们学的图像简单合成是有缺陷的,很多同学也发现了图像中的诸多对象是通过套索工具选定的,即沿着对象的边缘勾勒轮廓,效率不高又影响了图像的融合性和和谐自然感,那么,有没有更方便的方法呢?在下节课我们要学习‘魔棒工具’,有兴趣的同学可以在课后先尝试一下。”

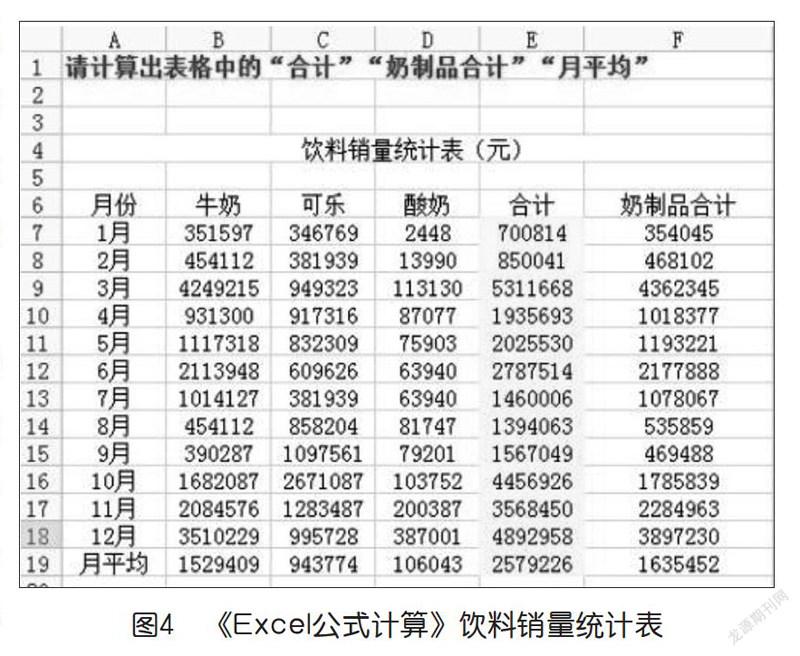

案例5:在教学《Excel公式计算》时,笔者以“统计某公司饮料销量”为总任务渗透Excel求和、求平均值、公式计算的操作方法。在课堂结束时,笔者总结道:“本节课我们完成了某公司各月份饮料销量合计、奶制品销量合计、各月份平均销量的计算(如图4),那么,如何把各月份的销量总额排序呢?这就是我们下节课要学习的内容——Excel排序功能。”

这样自然地将本节课和下节课的知识点衔接起来,巧妙地为下节课的教学埋下了伏笔。

用这种处理方式结尾时,要注意设置的疑问要紧扣下节课主题,要有足够的趣味性,这样才能最大程度地激发学生的好奇心和求知欲。

● 作品赏析,以评促学

课堂以作品赏析、评价的方式结尾,能让学生客观公正地欣赏和评价其他同学的作品,提高学生的鉴赏能力和审美能力,又可以使其在欣赏他人作品的同时通过对比及时发现自己的不足,从而“取人之长,补己之短”。教师可以有针对性地选取学生作品进行评价,指出其闪光点和可借鉴之处,增强他们的成就感和被认同感;对不太理想的作品也要有针对性地点评,对不足之处或存在的问题进行说明,更要善于挖掘作品的可取之处,进一步鼓励学生。

案例6:在教学《Flash综合复习》时,笔者以“制作浙江风景名胜电子相册”为总任务,学生四人一小组合作完成,在课堂结尾时,笔者要求以小组为单位上传作品,并在教学平台上鉴赏投票(如下页图5、图6),课堂结尾时,分别选取票数最高的、最低的、中间的3件作品进行赏析,学生会积极大胆地分析评价各作品的闪光点和不足之处,然后提出如何进一步完善的方法,如改进排版样式、色彩搭配等。当然,教师也要引导学生们善于发现别人的优点,如素材选取得当、有独特的设计风格等,鼓励学生学会学习,共同进步。

这样的收尾处理,会将整堂课的气氛推向高潮,使学生的创想和智慧得到充分展现,学生在公正的评价中健康成长。需要注意的是,教师评价时,所选取的作品要有针对性、代表性,另外,这种评价方式也对教师的应变能力、语言组织能力提出较高的要求,最好做有准备的点评,切不可盲目、随意地发表意见。

● 妙用情感,升华课堂

课堂结尾时,教师可以结合本节课教学主题,用言简意赅的语言概括升华出贴近学生的人生哲理、学习态度、爱国情感、正向的价值观和积极的世界观等,让学生感受到你的课堂不仅是收获知识的宝殿,更是具有情感的温馨港湾。教师的教育不仅是知识技能的授予,更是人格的培养,而课堂的结尾恰好是知识技能升华到情感的大好时机,更能增添课堂的丰富色彩,使课堂余音绕梁,耐人寻味。

案例7:在教学《VB分支结构》时,由于教学内容相对于之前所学过的编程难度有所增加,笔者考虑到要帮助学生树立信心、保持兴趣,在课堂结尾时总结道:“编程就像品茶,浅尝甘苦,但回味无穷。”

案例8:在教学《Flash简单对象的移动和变形》时,笔者布置了一个“为Flash动画短片《再生翼》制作片头”的任务。最后,虽然学生作品完成的质量层次各不相同,但为了鼓励学生,在课堂结束时,笔者总结道:“大家能在初学的情况下完成如此丰富的作品我真的很开心,相信大家会以此为工具创作出更富有吸引力的作品。”同时,笔者也送给还没完成作品的学生们一句话:“过程比结果更重要,最好的作品永远是没有完成的那一幅。”

案例9:在教学《声音素材的编辑与制作》时,笔者以“为爱国诗《我爱这土地》配乐”为主题任务导入,在课堂结尾时笔者带领学生一齐有感情地朗诵爱国诗《我爱这土地》,使每位学生的爱国情怀在内心涌动起来。

用这种方式结束课堂时,要注意情感升华要贴切自然、深入人心;情感渗透要注意结合本课教学实情,切不可生搬硬套,否则适得其反。

总之,课堂的结尾环节是对课堂教学内容的提炼和升华,是促进学生巩固内容、保持兴趣、拓展视野、挖掘潜能、升华情感的重要环节,更是信息技术课堂的“画龙点睛”之笔。作为高中信息技术教师,我们要悉心分析教学实情,根据不同的教学内容和教学对象,对课堂结尾选择最恰当的处理方式,让课堂更加完整、高效,让这“点睛之笔”淋漓尽致地彰显“龙”的灵性!