协作性移动语言学习特性与效能研究

翁克山

【摘 要】 本研究旨在探讨基于移动技术的协作性移动语言学习(C-MALL)的特性与效能。研究分析了受试在该学习模式下的参与特性、协作特性和协作效能。研究发现,C-MALL能引发受试较高的参与频次,任务内输出远大于任务外输出;零协作和低水平协作发生的几率虽然大于高水平协作,但后者引发的输出远大于前两者,是能够促进学习者深入协作,实现意义联合构建的协作模式。由此判断C-MALL具有促进深入协作的潜能,C-MALL的产物——小组协作修改的译文质量较原译文有显著提高。研究还发现,C-MALL在实时状态下发生时,引发的输出远大于非实时状态下引发的输出。

【关键词】 协作性移动语言学习;参与特性;协作特性;协作效能

【中图分类号】 G434 【文献标识码】 A 【文章编号】 1009—458x(2015)05—0034—08

一、引言

移动技术在教学领域的应用有独特优势,如便携性、用户友善性、时间和空间灵活性、满足个性化学习需求、促进参与和协作以及促进批判性思维 等[1][2]。Frohberg等人[3]指出,移动技术具有多种可支持教学功能,如内容传送、可控性互动、指导性反思、反思性数据收集以及内容构建等。基于移动技术的移动学习可为学习者提供高度整合的学习环境,使学习、互动拓展至教室外,甚至日常生活中,支持学习者以实时或非实时方式获取并分享信息。虽然移动技术和移动学习具有诸多优点,但国内移动语言学习研究仍未普及。移动学习研究历史比较短暂,需大量实证证据才能构建适用于移动学习的理论模型[4]。本研究以协作性移动语言学习作为促进学生交流和语言学习的手段,为其提供语言应用和交际协作的机制,旨在评估移动技术支持协作语言学习的特性与效能。

二、MALL研究现状

移动语言学习(Mobile-assisted Language Learning,简称MALL)是基于移动技术和无线网络技术的语言学习模式[5]。Klopfer等人[6]指出,支持学习的移动技术应具备以下特征:便携性、交际互动性、情境敏感性、连接性和个性化。移动技术能够支持具体领域内更具情境性和经验性的语言学习[7]。移动技术还具有支持即时分享思想和信息、因新颖而促进学习者学习动机的优势[8]。总之,MALL在为学习者提供与真实情境互动并获取第一手经验的机会的同时,还可以促进学习者参与语言学习活动,使计算机辅助语言学习(CALL)延伸到学习者的日常活动中。

虽然移动技术可支持内容传送、自适应学习、互动、个性化应用、情境化学习和协作等多种学习应 用[9][10],但迄今与MALL有关的研究大部分围绕学习内容的传送[11],尤其以教师向学生发送文本和音视频类学习材料为主要应用模式,具有典型的“内容驱动”特征[12]。Chinnery[13]综述了基于手机的MALL研究,发现这些研究主要将手机用于词汇练习、测试、实时辅导、课程内容传送、文档分享、视频回放等目的,这些研究基本上都基于“视”和“听”[14]。Kukulska-hulme & Shield[15]发现,大部分MALL项目都涉及非正式的语言学习环境,总是关注测试传送、词汇学习等老师认为与学生需求相关的内容,缺乏支持学习者互动、协作和合作的“设计驱动”型应用案例。

造成这种研究倾向的主因,是设计行为主义理论指导下的学习任务更容易[16]。现有MALL应用大部分局限于模仿传统语言学习模式,将传统语言课堂和CALL用过的教学方法和教学策略搬到移动学习领域,其中涉及支持学习者协作或交际的因素很少[17],也很少关注学习者个体的语言学习策略和学习风 格[18]。移动设备基本上只充当内容传送工具,而不是支持学习者相互交流或与老师交流。由此判断,将移动技术用于支持基于学习者协作、合作和互动的MALL实证研究极其匮乏。

现代移动通信技术、无线网络技术和泛在计算技术具有很强的渗透性、泛在性和连接性,受其影响,MALL应用模式开始朝多元化方向发展。智能手机已完全能够支持基于无线网络、随时随地、多学习者同时参与的MALL学习,支持学习者根据自己的步调和认知状态,对学习过程和进程进行控制[19]。基于移动通信技术而建的“互联泛在性”(interconnectedness)[20]能够给学习团队带来智力拓展功效,也使团队个体的知识、记忆和加工能力得到增强。今天,实境移动学习和交际移动学习逐渐受到学者重视,MALL研究也因此呈现出向“设计驱动”型过渡的趋势[21]。在此背景下,MALL应用模式融入了更多的协作成分,协作性移动语言学习(Collaborative MALL,简称C-MALL)也因此诞生,并逐渐得到认可。但迄今为止,有关C-MALL的实证研究依然十分匮乏[22]。

三、研究方法

(一) 研究问题

本研究旨在整合移动通信技术和无线网络技术的基础上,为学习者创造C-MALL学习环境,支持其不受时间和空间限制,以微信文本和微信语音为介质开展信息交流和协作语言学习。本研究关注C-MALL学习模式的特性与效能,具体研究问题为:

① 参与特性:学习者参与C-MALL的时间、地点、频次、任务相关性和使用介质的偏好;

② 协作特性:学习者协作的模式、水平、实时性及信息产出;

③ 协作效能:学习小组取得的学习成效。

(二)研究平台

本研究以智能手机为移动工具,以微信为移动应用程序,支持C-MALL的实施。微信是腾讯公司推出的基于智能手机和无线网络的通讯服务应用程序,支持跨通信运营商和跨操作系统平台的运作,可借助网络快速发送文本、语音、视频、图片等。与短信息服务(SMS)相比,微信具有如下优势:支持发送基于多种介质的信息;支持多人群聊;支持微博、QQ邮箱、语音记事本等插件功能。

(三)研究设计

本研究以某医科院校两个大二大学英语教学班为受试,人数分别为38人(护理班)和41人(口腔班)。两个受试群体均有基于课程管理系统和基于Wiki的在线学习经验。实验前调查获知,两个班100%的受试均有手机,94%和97%的手机支持微信,93%和90%的受试有微信使用经历,有微信使用经历的受试均表示微信使用很简单。受试被分成4至6人的小组,两个班各有8个小组,要求所有小组都建立微信群,并将老师加入群里。

研究根据图1设计了两个基于手机微信的协作任务。第一个任务历时1星期,是具有培训性质的任务,即使受试能够以微信语音工具和文本工具完成作业:老师以微信的文本工具向所有群发送5个中文句子及其译文,要求各小组对译文进行讨论、改进。第二个任务是由老师将一段大学英语四级(CET-4)翻译段落及其译文和任务要求发至各小组微信群作为任务引子。译文在语言和内容上均存在缺陷,要求组员协作对其进行改进,任务历时8天时间。任务完成时间截止前,各小组将协作的成果——修改的译文提交至微信群。本研究以第二次任务所获数据进行分析。

四、数据分析与讨论

(一)参与特性

1. 参与频次

历时8天的任务完成期间,护理班和口腔班输出信息总量分别为443条和937条,人均12.0条和22.9条;其中,文本信息分别为401条和927条,语音信息分别为42条和10条。1/2的小组没有输出任何语音信息。对比文本信息输出量和语音信息输出量,可判断在基于微信的C-MALL实施过程中,学习者倾向于以文本为介质开展协作。但任务内语音信息量为37条,占语音信息总量的71%,说明语音信息具有支持协作学习的潜能。实验后的问卷调查结果显示,学生普遍认为借助手机屏幕阅读文本和对译文进行评价、讨论较费劲,许多学生表达了多多使用语音工具进行互动的愿望,但当前移动学习工具尚缺乏具有较高用户友善性的文本输入界面,因此推测一旦学生习惯以语音工具实施协作,则信息输出量可能更大,协作可能更频繁、更深入。同时微信文本工具和语音工具并存,可支持学习者根据个人认知风格选择学习工具,降低学习者的认知负担,提高移动技术的用户友善性。

两个班的任务内和任务外信息输出总量分别为978条和402条。同时,除了口腔班第3小组的任务内信息量和任务外信息量持平外,其他小组的任务内信息量均显著大于任务外信息量。这表明在C-MALL中,学生主要以协作修改原译文为协作内容,以关系构建、管理、技术等任务外非语言学习活动为次要目的,因而具有促进语言学习的潜能。

实时参与是两人或两人以上在某一时间段内实施的相互协作,本研究将这一时间段界定为两条信息之间的间隔不超过10分钟(编辑较长文本信息需要一定时间),超过这一间隔视为非实时协作。如表1数据显示,学生在实时模式下输出的语音信息和文本信息分别为42条和1,139条,共计1,181条,非实时信息共计199条,前者远超过后者。16个小组中只有4个小组的非实时信息总量超过实时信息总量:护理班第3小组和口腔班第1小组、第3小组和第6小组。这4个小组的信息输出总量分别为35、17、20和19,在16个组的信息输出总量中排名第10、16、14和15,远落后于实时信息总量超过非实时信息总量的小组。由此推断,实时参与模式更有利于提高学生的参与频次,因此比非实时模式更有利于深入协作。另外,非实时语音信息为10条,仅占语音信息总量的19.2%,进一步说明实时协作比非实时协作更能促进学习者使用语音信息进行交流。虽然实时状态下C-MALL具有更大的优势,但实时参与要求小组成员必须在统一时间内进行协作,这与移动学习所具有的“随时随地”特性有所冲突,因此对C-MALL的“随时性”不应理解为“任何时间”,应解读为两名或多名学生都方便的、非学校或教师规定的时间。

2. 参与时间

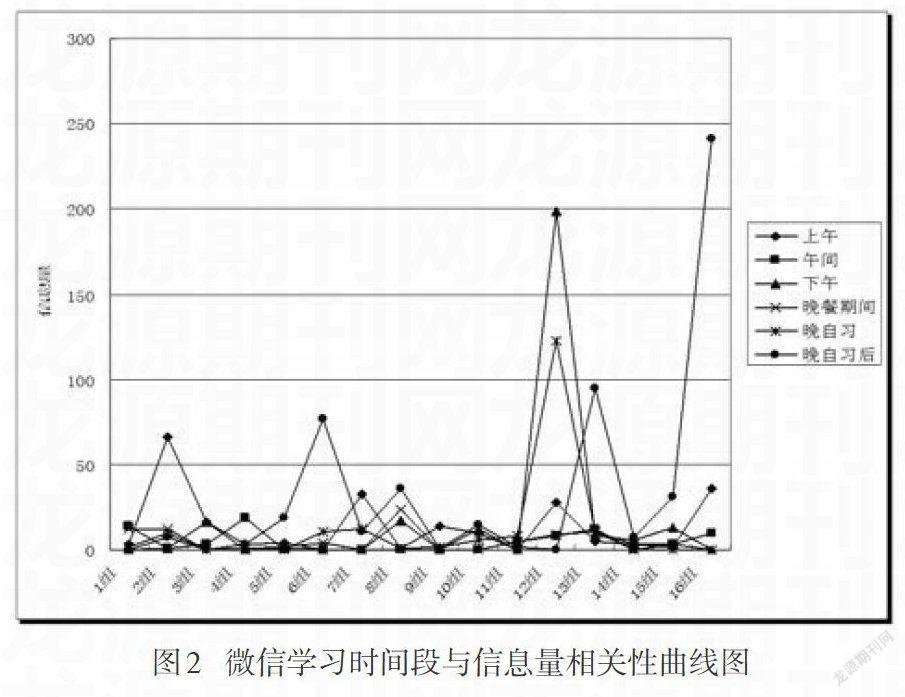

各小组参与任务的时间数据由两条途径获取:微信群聊时间显示和试验后问卷调查。研究根据受试的上课和作息时间将获取的微信群聊时间数据分为六个时间段:上午(08:00-12:00)、午休(12:00-15:00)、下午(15:00-17:30)、晚餐(17:30-19:30)、晚自习(19:30-21:30)和晚自习后(21:30)。微信群聊时间信息统计数据显示(见图2),只有“晚自习后”这一时间段有4个较显著的信息量驼峰,表明护理班第6小组、第8小组和口腔班第5小组(图2中第13组)、第8小组(图2中第16组)4个组组员主要在晚自习后参与任务,其他时间段没有显著的信息量特征,即学生参与任务的时间段特征不明显,学生在一天中的任何时间均可能参与任务,由此判断这种学习模式在时间选取上具有“随时性”。这种“随时性”拓展了学习者的学习经历,延伸了学习时间,使语言学习“浸入”学习者的非正式学习时间成为可能。教师可基于这种“随时性”,设计具有协作性质的补差、互评、资源收集与共享等语言学习任务,使课堂教学获得最大限度的延伸——正式学习延伸至非正式学习。

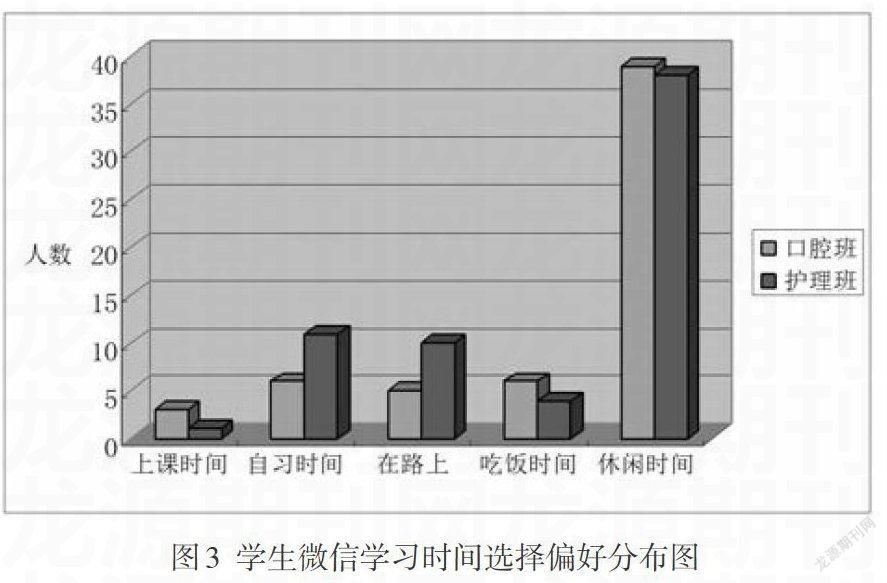

如图3所示,两个班共77名学生(97%)选择在“休闲时间”参与任务,表明大部分学生并不视这种学习模式为正式学习,体现出这一学习模式的非正式性。基于这种“非正式性”,教师可设计各种开放结构或结构化程度较低的语言学习活动,如在具体情境中习得词汇并与他人分享,在日常生活中用外语与他人交流,小组成员用外语共同对生活中的事件进行讨论并生成报道等,因而具有较强的语言学习应用潜能。结合微信群聊时间数据,发现学生参与学习任务最频繁的时间段就是发生实时协作最频繁的时间段,参与频次最低的时间段同时也是非实时协作集中的时间段。由此判断学生共同的“休闲时间”很可能是学生C-MALL协作水平最高的时间段,因此也可能是协作效能最高的时间段。

3. 参与地点

研究以实验后问卷调查获取学生参与任务的地点数据。如图4所示,寝室是学生微信使用的首选地点:75名受试(95%)在任务期间有过在寝室用微信参与学习的经历,仅有3名学生没有这一经历。寝室属非上课时间实施非正式学习的场所,以上发现进一步说明这种学习模式具有移动学习的典型特征——非正式性,即学习是在非正式学习时间和地点发生,因此可为语言学习提供“无缝语言学习环境”,有效支持正式与非正式学习环境的对接。

综合以上时间、地点特征,可以判断晚自习后的寝室是学生参与C-MALL最频繁的时间、空间聚合点,排名其后的是非上课期间的教室。这一研究发现表明,移动语言学习者的学习环境不应由外部因素(学校、教师等)为其事先设定,而是动态的,是学习者根据个人先前应用移动技术的经验与技能、个人与团队的学习目标、团队成员的自发互动等因素决定的,因此是学习者拥有更大自主权的“学习者产出”型学习环境,能够支持学习者自主选取学习时间与地点、学习内容、学习步调、学习模式以及学习资源的获取途径。

(二)协作特性

1. 协作模式

本研究以微信信息为分析单元,采用内容分析法(Henri 1992)和时间序列分析法(Liu & Tsai 2008),分析C-MALL环境下发生的协作模式。由3位熟悉微信应用的大学英语教师按以下步骤实施这一分析过程:

内容分析:对各小组输出的信息进行编码,即识别信息所携带的协作行为,并构建协作行为分类法。分析结果显示,受试实施的协作行为可划分为任务外和任务内两大类,而任务内协作行为又可划分为个人认知和交际互动两类。

时间序列初步分析:将时间间隔不超过10分钟的信息归入同一时间段内输出的协作信息,视为同一协作单位内的协作信息;超出10分钟的信息归入另一个协作单位。按以上标准将各小组在任务期间输出的信息归入不同时间段,即区分不同协作单位。

时间序列深入分析:对各小组各个时间段内输出的协作行为、协作行为实施者以及各个协作行为之间的交互性进行分析,获取各个时间段内基于协作行为的协作模式。

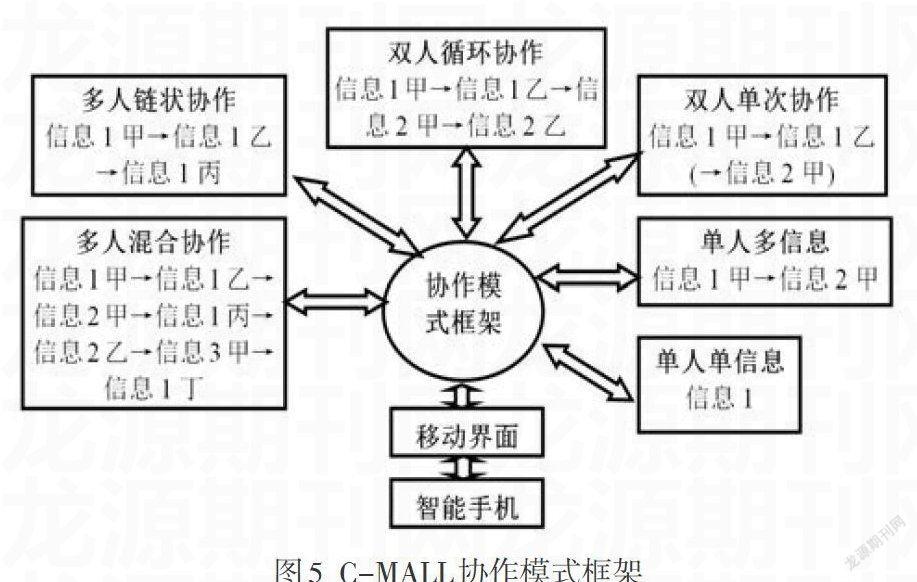

分析结果显示,基于微信的C-MALL有六种基本协作模式(如图5所示):单人单信息、单人多信息、双人单次协作、双人循环协作、多人链状协作和多人混合协作。

单人单信息是小组某一位成员发送单一信息,同时没有其他成员针对这一信息予以回复的参与模式。

单人多信息为小组某一位成员在某一时间段内或不同时间段内连续发送一条以上信息,期间没有其他成员回复。

因回复缺失,以上两种模式属于“零协作”任务参与模式。

双人单次协作模式为某一时间段内学生甲在微信群内发出一条或多条文本或语音信息,然后学生乙以一条或多条文本或语音信息进行回复,学生甲可能再进一步反馈,但学生乙并没有再第二次回复,协作在一次互动循环后终止。

双人循环协作为某一时间段内两人来回发送多条信息相互回复、反馈的协作。这种协作只在实时状态下发生,是一种能够引发两人对语言学习问题进行深入讨论并可能有效解决问题的协作模式。

多人链状协作是一种类似多人单信息的协作模式,为某一时间段或不同时间段内至少三人参与的模式,但所发信息均直接指向教师布置的任务,信息之间相互独立,没有彼此反馈,因而这种协作模式的协作效能并不高。

多人混合协作为某一时间段内至少三人共同参与的协作,期间组员就教师发布的任务进行讨论。这种协作模式下可能出现各种亚协作模式——单人多信息、双人循环协作或多人链状协作。这种协作模式都在实时状态下发生,虽然发生频次并不高,但其所能引发的信息量是所有6种协作模式中最高的。

从以上六种协作模式的概念和特征可判断,单人单信息和单人多信息为零协作任务参与模式,不会产生协作效果;双人单次协作模式因协作不具有持续性,对有关问题的讨论可能未达成共识,因此属于低水平协作模式;多人链状协作虽属多人参与的协作模式,但所引发的信息均直接指向教师发布的任务,组员彼此没有反馈和讨论,因此也属于低水平协作模式;双人循环协作和多人混合协作为两人之间和多人之间就有关问题相互回复、反馈、交流信息,能够鼓励成员就目标问题进行多轮深入的讨论,并可能达成意义协作构建,因此属于高水平协作模式。语言学习是学习者社会化于具体话语社群的过程[23],应该为其创造交际和协作的机会,使其能够参与并关注各种输入和输出的学习活动,基于移动技术的“双人循环协作”和“多人混合协作”能有效实现这一目的。

2. 协作水平

表2数据显示,16个小组共实施各种协作207次,输出信息1,380条。其中,单人单信息和单人多信息两种零协作模式分别共实施85次和57次,分别引发85条和140条信息;双人单次协作和多人链状协作两种低水平协作模式分别共发生25次和6次,分别引发83条和39条信息;双人循环协作和多人混合协作两种高水平协作分别发生19次和15次,分别引发221条和812条信息。信息量/协作数据显示,平均每次零协作和低水平协作引发的信息量分别为1、2.46、3.32和6.5,明显低于高水平协作模式的11.63和54.13。表2数据还显示,零协作和低水平协作发生169次,引发347条信息,平均每次协作引发2.1条信息;高水平协作仅发生38次,但引发了 1,033条信息,平均每次协作引发27.2条信息。

综合上述数据可以推断,微信支持下的C-MALL发生零协作和低水平协作的几率比高水平协作大,而高水平协作发生次数虽不多,但引发的信息量远大于前两类协作,因而具有促进学习者深入协作,实现意义协作构建的潜能,这表明微信技术具有支持高水平C-MALL的潜能。由此判断,设计C-MALL任务时,设计者应该关注如何促进高水平协作的发生,因此必须考虑任务类型、学习者应用技术的偏好、学习风格、时间安排等因素。

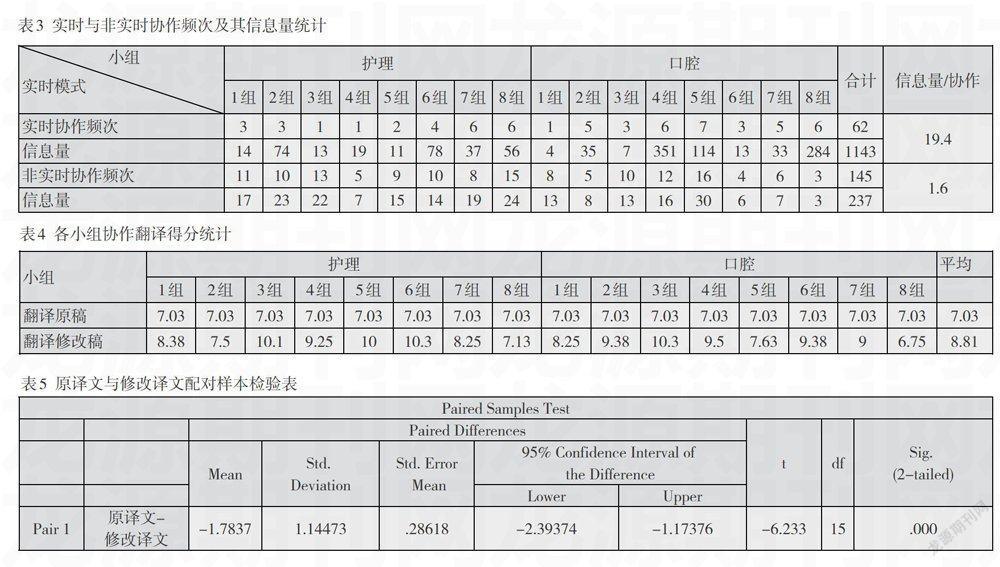

3. 协作的实时性

表3数据显示,16个小组共实施非实时协作145次,远超过实时协作的59次;非实时协作产出的信息量237条,占信息总量的17.2%,平均每次协作引发1.6条信息,均显著少于实时协作相应的数据: 1,143条、82.8%和19.4条。以上数据表明,微信支持下的C-MALL出现非实时协作比实时协作的可能性大,但实时协作一旦出现,即小组成员能够在同一时间段内学习,所能产生的协作效果将非常显著。实时协作具有促进小组讨论、头脑风暴的独特优势[24]。实时协作的出现表明C-MALL具有支持听说学习的潜能,尤其是支持多人口语学习,这是当前MALL研究所缺失的。此外,实时学习环境有利于视听学习和语言学习两种学习模式同步实施[25],既满足学习者的不同学习风格需求,也可提高学习效率。

(三) 协作效能

本研究以4位大学英语教师(教龄6至18年)为独立评分人,以大学英语四级考试(CET-4)翻译评分标准对原译文和16个小组的修改译文进行评分。表4显示了4位评分人所给分数的平均值,表5显示了T检验结果。翻译修改稿平均得分为8.81,显著高于原稿的7.03,显著水平达.000。16个小组中仅有口腔班第8小组的翻译修改稿得分比翻译原稿低。以上分析结果表明,C-MALL能产生如下显著的协作效能:在协作过程中,小组成员弥补彼此的信息不足,实施知识协作构建,共同完成任务,产出有效的学习成果。有学者指出,MALL更适合学习那些只要求细微认知加工的小单位学习内容[26],但本研究结果表明,MALL同样能够支持要求协作、讨论、深加工的“大项目”学习。

五、总结与启示

本研究尝试以微信支持下的协作促进学生的语言学习,实施协作性移动语言学习。这种C-MALL与强调内容传送的传统移动语言学习不同,可以支持学生随时随地实施信息输出、信息分享、相互指导,实施意义协作构建;将教师加入微信群,教师可随时随地监控学生的协作过程,并在必要时为其提供鼓励、解答、提示、引导等帮助。

研究获得了有价值的发现。首先,C-MALL具有促进语言学习的潜能,主要体现在较高的参与频次、随时随地讨论问题、促进高水平协作和产出较高的协作效能上。该学习模式具有非正式性、随时性、随地性和学习者定制性,因此是一种典型的MALL学习模式,可为学生创造一种具有很强自主性和个性化的学习环境,支持无缝语言学习环境的构建。受试在任务期间发送的任务内信息远大于任务外信息,表明了学习者以语言学习为主要目的,其他任务外活动为次要目的的态度。受试倾向于使用文本工具实施作业和交流,但语音工具也具备支持协作学习的潜能,用户可根据个人技术应用偏好和学习风格选取适当的工具,体现出该学习模式的灵活性特征。该学习模式下效率最高、水平最高的协作模式为双人循环协作和多人混合协作,而实时状态下发生的协作能够产出的信息量远远超过非实时状态,因而判断发生在实时状态下的双人循环协作和多人混合协作是C-MALL的最佳应用模式。

研究中获取的重要启示之一,是基于手机、平板电脑、个人数字助理等日常移动通信工具的微信、移动QQ、移动博客等应用程序,可支持以学习者为中心的移动学习社群以及基于这类社群的协作学习任务,因此有助于鼓励教师以移动通信工具支持具有协作性质的语言学习任务,消除教师之前认为移动技术将干扰学生学习的顾虑。这种以日常移动通信工具为技术支持的语言学习模式将大大降低学生的技术焦虑,减轻学生对传统教育发生地的依赖,语言学习也因此“浸入”日常生活,具有真正意义上的泛在性,尤其有利于情境化语言学习。鉴于C-MALL在本研究中成功应用于协作翻译学习,因此可将其推广至其他语言技能的协作学习中,尤其是各类实时学习活动中,以发掘其更多语言学习应用。

研究也发现了一些问题。有组员发送信息实施任务时,如果正好有别的组员也在微信上,这时候就很有可能引发组员之间较集中的协作、讨论,表现出实时协作模式下的更高效能;但如果小组成员都不能在统一的时间上微信,则很可能只出现单人单信息和单人多信息的零协作学习,或者是非实时状态下的双人协作。这些协作模式都无法引发组员的大量信息输出,因而这种学习模式的效率存在一定偶然性,要求小组成员约定时间同时参与任务,这似乎违背移动学习的随时性特征。但这种传统的随时性特征主要针对非协作性的或以内容为导向的移动学习,因而本研究的发现可能促使移动学习实践者对移动学习的随时性特征做新的诠释。这种学习模式的另一个显著的局限是,受移动工具使用习惯影响,受试使用语音工具进行讨论的频次很低,而语音工具本身具有成为有效协作学习工具的潜能和方便快捷的特征。

以上所获得的基于手机微信的C-MALL研究发现,同样适用于各种具有通信功能的移动工具,如掌上电脑、笔记本电脑、平板电脑等校园里常见的移动工具,适用于基于以上移动技术的移动QQ、移动博客、数字化互动电视与互动视频、移动版Blackboard、Twitter等应用程序和服务。总之,移动技术对语言学习的支持应该是最大限度地使其从一种通信工具转变成学习工具,再进一步从产出性工具转变成认知工具。

[参考文献]

[1] Huang, Y. M., Y. M. Huang, S. H. Huang & Y. T. Lin. A ubiquitous English vocabulary learning system: Evidence of active/passive attitudes vs. usefulness/ease-of-use [J]. Computers & Education, 2012, (1): 273-282.

[2] Pollara, P. & K. K. Broussard. Student Perceptions of Mobile Learning: A Review of Current Research [R]. Presented at Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2011. Chesapeake, VA: AACE, 2011.

[3] Frohberg, D., C. Göth & G. Schwabe. Mobile Learning projects - a critical analysis of the state of the art [J]. Journal of Computer Assisted Learning, 2009, (4): 307-331.

[4][18] Viberg, O. & A. Grönlund. Mobile assisted language learning: A review [R]. Presented at Proceedings of the 11th International Conference on Mobile and Contextual Learning, 2012.

[5] Richards, J.C. & R. Schmidt. Longman dictionary of language teaching and applied linguistics (4th Edition) [M]. Great Britain: Pearson Longman, 2010.

[6] Klopfer, E., K. Squire & Jenkins, H. Environmental Detectives: PDAs as a Window into a Virtual Simulated World [R]. Presented at Proceedings of IEEE International Workshop on Wireless and Mobile Technologies in Education. IEEE Computer Society, Vaxjo, 2002.

[7] Kukulska-Hulme, A., J. Traxler & J. Pettit. Designed and User-generated Activity in the Mobile Age [J]. Journal of Learning Design, 2007, (1): 52-65.

[8] Pettit, J. & A. Kukulska-Hulme. Going with the Grain: Mobile Devices in Practice [J]. Australasian Journal of Educational Technology, 2007, (1): 17-33.

[9] Liaw, S. S., M. Hatala & H. M. Huang. Investigating acceptance toward mobile learning to assist individual knowledge management: Based on activity theory approach [J]. Computer & Education, 2010, (2): 446-454.

[10] 田剪秋. 移动语言学习的发展现状和趋势[J]. 《外语电化教学》,2009,(2):22-27.

[11] Tai, Y. Contextualizing a MALL: Practice Design and Evaluation. Educational Technology & Society, 2012(2): 220-230.

[12][15][17] Kukulska-Hulme, A. & L. Shield. An overview of mobile assisted language learning: From content delivery to supported collaboration and interaction [J]. ReCALL, 2008, (3): 271-289.

[13] Chinnery, G. M. Going to the MALL: Mobile assisted language learning [J]. Language Learning & Technology, 2006, (1): 9-16.

[14][16] Joseph, S.R.H. & M. Uther. Mobile devices for language learning: multimedia approaches [J]. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 2009, (1): 1-26.

[19] Khabiri, M & M. B. Khatibi. Mobile-enabled resources available to Iranian EFL learners [J]. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2013, (3): 358-368.

[20] Burbules, N. C. Meanings of “Ubiquitous Learning” [A]. Cope, B. & M. Kalantzis. Ubiquitous Learning [C]. University of Illinois Press, Urbana-Champaign, 2010.

[21] Wong, L. H. & C. K. Looi. Vocabulary learning by mobile-assisted authentic content creation and social meaning-making: two case studies [J]. Journal of Computer Assisted Learning, 2010, 26: 421-433.

[22] Burston, J. Mobile language learning: Getting IT to work [A]. Burston, F. D. & D. Tsagari. Foreign Language Instructional Technology [C]. University of Nicosia Press: Nicosia, 2012.

[23] Schieffelin B.B. & E. Ochs. Language socialization [J]. Annual Review of Anthropology,1986, 15: 163-191.

[24][25] Huang, Y. M, Y. Kuo, Y. Lin & S. Cheng. Toward interactive mobile synchronous learning environment with context-awareness service [J]. Computers & Education, 2008, (3): 1205-1226.

[26] Burston, J. Exploiting the pedagogical potential of MALL [R]. Presented at Proceedings of Mobile Learning as the Future of Education. San Sebastián, Spain, 2011.

责任编辑 石 子