午夜漫游者

邓郁

编辑 郑廷鑫 rwzkwenhua@163.com

“可以想象一下,你在高处,我们显得很小,从一条无人的、通往乡镇的路上走了出来,一直走到人行横道的入口;一个逐渐被光明覆盖的过程,一个逐渐暴露我们穿着、肤色的过程,也是一个让我们表情变得单一的过程。”

5年前的冬夜,23岁的潮州人陈树泳站在南方某车站对面的马路边,慌乱而茫然。

这个即将毕业的青年从车站前往姨妈的陶瓷卫浴厂,怀着前景茫茫的心情,打了一两个月小工,主要工作是给马桶贴标签、装箱。手机帮他记录下眼前所见和彼时的心境。

“在那个混杂着各种气味的深夜,看到出站涌现出来的各种身份的人,那种直接感受就是在车站时候拿手机记下来的;在长途客车上的那种拥挤,是在车上记录的;工厂里发生的故事,是在做工间隙想到就记;看到‘小师傅’睡在阁楼仓库的床,会想到自己在他那个年龄时的状态,当时也记录在手机里。”

“当你突然走神,在马桶和箱子旁拿手机记录小说想法的时候,别人也以为你在偷懒,会调侃你:业务很忙啊?”回忆起这个,他忍不住笑了。

半年后,以这些手机文字为主要素材的与作者同样青涩的小说《开往工厂的长途客车》,获得了民间文学组织黑蓝设立的第19届“黑蓝小说奖”。

从大学拥有第一部手机至今,陈树泳已经在方寸屏幕上记录了十几万字:吃饭,抽烟,喝茶,去楼下的超市,和朋友见面……“除了洗澡和睡觉,几乎机不离身。”

今年3月,小说集《走神的时刻接近真实》出版,同一套文丛的作者生铁称赞他“勤奋,会进行各种写作手法的尝试”,好友李四五则说:“我们用手机刷朋友圈,他用手机写了本书。”

这套小说集的面世,也让陈树泳等人所投身、参与建设的黑蓝文学再次浮出水面。这个旨在推动独立和艺术写作的文学发布与交流平台已经存在了20年,曾带给数千写作者见识和暖意。然而当我们稍稍靠近,才发现黑蓝论坛已于去年关闭,开始在微信上寻求生机。黑蓝创始人陈卫笑谈,每一次黑蓝受到的都是“迟到的关注”。

“论坛的关闭,是我们极力挣扎、但最终不以意志为转移的。不过我们也没那么悲观,总还是有人在写、有人在看,只不过是论坛那种HTML+BBS的历史阶段已经结束。如何运用新介质来从事非商业的文学发布与交流,我们也还在观察和应对。”

时时刻刻

陈树泳的手机记录史,始自大学篮球场的石凳旁。

体育课是他最不喜欢的课程。除了正常的集队训练之外,自由活动基本上就看别人打球。篮球场的石凳,见证了他最初的随想。

“刚开始时,你会什么东西都想记,虽然大部分后来都没有用上。回想起来,当时是有点上瘾和较劲,同学们都在打球踢球,我无法融入又没事可做,沉迷在自己的小世界里。”

“那上面的记录还留着吗?”

“太可惜了,那部手机被我丢了,我用了它很久。”

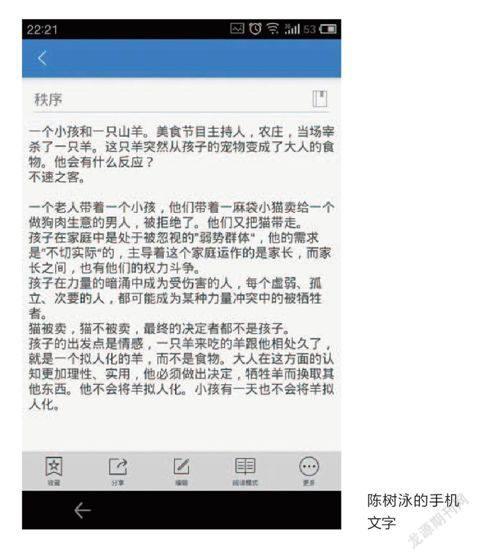

毕业后在汕头上班期间,他在朋友家看电视,从一个宰杀山羊的烹饪节目里获得灵感,随手用手机记下,促成了他于2011年发表的小说《秩序》。不过,文章的主要描写对象从山羊变成了猫。

一次去商场买衣服时,感受到导购员对顾客带有职业打量和“以衣度人”的挑剔眼光,他用手机记下了那时的感受;朋友聚会,他用手机捕捉到同学会那种面对其他人“功成名就”的尴尬和“无着”心理,这两项内容构成了小说《走神的时刻接近真实》的骨架。

“那时我已经克服了被别人注视的不舒服、犹豫和不自信。就假想,如果发生在另一个人身上,那种激烈的反应。”因为从旁观者角度细腻地表现一个普通男子花费一年工资,希图购买一件豪衣来作为改变人生的“武器”,但最后却临阵放弃,甚至“走上自绝道路”的心理历程,《走神》这篇小说获得了很多好评。

《钨丝》描述的是情侣关系。“那个大纲是我从上海第一次来北京的路上写的。印象很深,就是那种(和爱人)突然之间的分别导致想写这个小说,当时就在高铁上记了下来。”

3月29日,陈树泳和陈卫聊天聊到夜里11点。在回家的车上,他又用手机敲下三百多字:“辞去工作前,她想去做一次旅行。她觉得人在旅行中可以成为任何人,这就是旅行的意义,自己成为陌生人,任何人……姐姐是因为跟了父亲所以在与母亲疏远的吗,还是他们就是不同的人种?这个矛盾点需要激发和讨论。”

“这是最近在写的长篇。构思在半年前就完成了,但是也处于随时被自己推翻的状态中,在手机记下的,就是一个突然冒出来的新方向。”他说。

陈树泳强调,说他的小说“几乎全都是在手机上敲出来的”这话不对,他只用手机记录创作的大纲、突如其来的灵感,以及作品的段落、句子。

陈卫去年曾在苏州的寺庙调节心境,一度用毛笔和宣纸书写小说。陈树泳表示赞叹,但觉得纸笔,甚至硬笔,都已经不太适合自己。

“手机没有个性,不像笔迹、纸笔的类型那样会左右自己的心境。手机又很安全,比如你在地铁上输入,不会像掏出一个纸质笔记本那样引人注目。原来的短信是分散杂乱的。现在有了记录软件,文档可以归类、同步,很安心。”

在家他主要用电脑写作。写“木”了,关上电脑,手机就成了调节和补充的法宝。“电脑上写更加正儿八经,手机上记的就是暂时的原材料,因为比较随意,所以(手机上的文字)时常有意外。”

生铁听到陈树泳这种写作方式,毫不意外。陈卫则表示很欣喜。“这说明他时时刻刻在想着写作。”

“真正的写作不会中断,是随时随地的,如果不是长期地沉浸在其中,算不上是真正的写作者。”陈树泳说。

但他和陈卫等人并不耽恋这种工具其他的功能。他装的应用数量有限,也极少刷朋友圈。他们对微博都不感冒,陈树泳手机软件里除了“素材”、“读书摘录”、“短篇练习”、“观念和评论”这些分类,不会存有与创作无关的内容。微信也是以聊写作为主,从不拿来寒暄。黑蓝的作者Shep比他“更为严重”,只有当需要在群里聊文学时才安装微信,另一位叫不有的作者则连智能手机都不用。

“表面上看,这东西不会左右写作,其实手机是个很敏感的东西,所有的时代特征都浓缩在上面。”陈卫说,是否用手机参与创作、使用频率属于个人习惯,但互联网时代的到来,在一定程度上的确影响了创作者和阅读者的生活方式和心态。“也许将来有一天,我连手机都不用了。”

“关心你夜路走得好不好”

1990年代,陈卫和朋友创办黑蓝,致力于“艺术本体”小说的发掘和培养。2001年,黑蓝网正式上线,并在此后五六年间,进入一个“井喷”期。“2002年到2007年,每天的帖子蜂拥而至,根本来不及应对和一一呈现。”

大学时陈树泳读中文系,但那几年的学院教育并没有给他多少收获。大一时偶然听说黑蓝,写了篇孩子和婆婆的短文(后标题改为《老生》),很快得以发表,“那时他们说我有潜质,但自己却浑然不觉,那就是青春期的本能抒发吧。”

他登上黑蓝论坛,对近乎“方法论”的严肃写作探讨颇不习惯,“各种理念、批评一古脑涌来,不留情面,不带脏字。”他有半年时间没上。

“那时的他是很青涩的,但也让我们开始重视。就像《客车》那篇里可贵的精神状态,主角的痛苦隐忍,试图适应社会,又知道自己的不适应有问题,很让人感动。树泳也和时代氛围脱节,想做另外的事,我们知道那就是写作,是更认真地体察生命,体察周遭的世界。但当时外部世界潮水般涌来,和他的本心背道而驰,他感到不顺。要是放在别的大学生,如果对自己‘不慎重’,可能就适应过去了。但他没有,而是遵从自己的内心,并且毫不华丽地写了出来。”陈卫和其他黑蓝主创发现了一棵成长中的青苗,迫切地想保存住他的热情和才能。

半年后,陈树泳意识到,那些尖锐犀利的批评其实正是自己想要的。他以加入黑蓝团队、更勤奋多元的创作回应了陈卫等人的支持。

不有、Shep等人的黑蓝史与陈树泳非常相似。2005年,不有刚上黑蓝网之前,只上过一个叫左岸的文学网站,但在那里贴小说,基本像石沉大海,没啥反应。

黑蓝的“每帖必复”让他感到了巨大的不同。任何一个投稿者都会在短期内获得版主本人的评点,这些版主都是从有过小说创作体验的作者中遴选出来。“就算你写得再烂,版主的回复都特别文学,组织语言很严肃。”不有记得,他刚开始贴的一篇小说,版主回复说“像一艘沉船”,“那个版主的名字很特别,叫‘欲望的漩涡’。他的意思是说我写得啰嗦。当时就像给人点了一下,而且搞文字的人都对语言敏感,‘沉船’这个修辞很特别。”

陈卫说,特定的批评风格为大量涌入者设立了门槛,他们希望让作者感觉到黑蓝写作同主流的、商业和娱乐的写作不同,同时也想呈现和发掘那些“不流俗、富有灵性的作者”。

Shep在初入黑蓝时,也被批评“写作意图”上存在问题。身为一个有野心的年轻写作者,虽然听了很不舒服,但确实一针见血。“这里的批评讨论不掺杂各种利益和其他东西,没有门派、小圈子。就是针对写作和作品本身。”

2008年,Shep获得黑蓝小说奖。不光有授奖词、受奖词,还有对作者的访谈。“当时那个奖牌是桃木刻成的,拿到手里,特别受鼓舞。比起今年个人小说集的出版还要兴奋。”

为数不多的黑蓝人像岛屿上的驻守者,虽然地理上相距遥远,心灵上却很近。“虽然大家的风格爱好各异,对文学本身内在核心的那种执着,非常一致。好像柴柴说过,在黑蓝,感觉是一些人走夜路,有人会关心你走得好不好。”Shep说。

不有是个性格散淡的人,说话听上去懒洋洋的,但在黑蓝的写作中从不敢懈怠。“你在这儿认识了一些人,哪怕有人沉寂了,但某一天又有东西出来,这会造成一种群体压力。而且黑蓝培养了一批特别优秀的读者,让你不敢随便放松。”

年纪略小的陈树泳说,黑蓝对他还意味着一种建设。“陈卫和生铁有点像兄长,他们不会强迫你应该去喜欢什么。当你需要交流的时候,他们又会毫无保留地说他们的看法。从开始到现在,黑蓝都是我一部分营养的来源,等到你自己强壮起来,你也会向这个整体输入你的营养。”

一个不能绕开的问题是,黑蓝宣称的“艺术写作”和“本体小说”究竟如何理解?

陈树泳的回答是:“写了这么久,你不可能不知道哪种书是更可能畅销的,商业瞄准了话题性,‘不艺术’瞄准了主题性,都存在表面关注当下的危险,这种写作容易被消费,它的生命力在读者知道了作品的意图的时候就消亡了。而艺术,是更加本体的东西,形式、语言、语感、审美上的理解,实验本身就可能面临着失败,它指向了文学本体,也就意味着你指向一种难以说清的思想,这样的思考和写作,相对于为一个话题、社会现象、政治需求而写作,更具有独立性。”在他和黑蓝作者魏虻的对谈中,后者甚至提出,“宁愿大家读文字时越难过越好,然而我保证它符合内心真实,自然并且合韵律……痛苦的句子当中隐含有超过意义本身的东西。”

有人批评黑蓝崇尚的是类似荒岛实验,“脱离现实”、“为艺术而艺术”。读过《走神》的青年作家、人民文学出版社编辑文珍表示,“这类小说还是非常反情节的,或者说是他们认为的一种纯粹小说风格的小说,‘让叙事本身变成冒险。’在强调故事、消解先锋、重新回归写实主义的当下,这种风格毋庸置疑是小众的。”她很佩服这些写作者的坚持,但她也提出,不管怎样,作者还是会希望自己被读者大量阅读,“不知道黑蓝的作者们怎么解决这个困境?”

事实也确如文珍所想。尽管“一个”App执行主编小饭在接受《南方都市报》采访时说,自己“仍把一部分信仰留在黑蓝”;作家赵松至今认为黑蓝是“中国最好的纯文学网站”,但20年来,对绝大多数这个群体之外的人来说,黑蓝是个十分陌生的存在。作家毕飞宇表示“从没听说过黑蓝”;作家阿乙听说过,但了解不深(“不便妄评”)。

陈树泳和其同道们对此坦然:“长久以来黑蓝处在一个独自成长的状态中,一方面是因为黑蓝的文学倾向还是比较特异性,甚至会让很多其他写作者感到不满,因为你那样去写,就约等于对另一种文学倾向的否定,我相信这里面存在这种紧张的气氛。但我和陈卫都没有对‘世界’、‘文坛’做过什么界定,我们愿意听取别人的声音,也时常了解别人的声音,虽然我们看起来有点特立独行,但并不闭目塞听,也会反思自身和吸取他人的营养。”

保护才能

在陈卫看来,中国作者在一定年龄一定境遇几乎会一致地出现转变;所谓的“少年天才”往往如雨后春笋,而“老而弥坚”则硕果难存。意识到这一点,2005年,三十出头的他便写下《保护才能》一书,其中的22条忠告活像22条“军规”,直刺刺地挑战着创作者和文学爱好者的承受力。

第一条便是:“除非你有十足的自信认为上班不会伤害你的创作,否则请尽量不要上班。”

陈卫觉得上班既消耗精力和时间,还要遭受体制的束缚。“有太多的单位,除了坐班,还有类似穿制服、打卡这样的规则,还有各种大会小会,无形中就会制约你,侵蚀自我。”

在一家行业报纸当记者的不有苦笑,“我现在就很悲惨,还上着班呢!”他说自己是妥协型的,随大流,屈从于父母。但他会把上班的工作量尽量控制在最底线。

这很容易让人联想到《保护才能》的第二条:“媒体、大学教育、出版社编辑等职业,如果是最适合你的职业,这没问题,但如果认为它们是众多职业中最接近而适宜文学写作的职业,则错误而反动,一如认为广告设计、动画制作等职业最接近而适宜视觉创作。”

陈卫还告诫创作者,“对爱情过分浪漫的追逐,将伤害创作者的脉动和辨别力”,并建议写作者“结婚或同居后至少一半以上的时间保持独睡”。

听来有点清教徒意味。怕造成误导,陈卫说这绝非硬性规定,只是给出一个概念,即写作者必须对自己的状态拥有足够的敏感,永远对所有可能的干扰和诱惑保持警惕。

文珍在前年参加过《保护才能》的读者见面会。“我默默地听完全场,虽然不尽同意‘保护才能’需要仪式化地做那么多事情,但也觉得这个理念的提出未尝不是一种对当下浮躁创作现状的反思。”

为什么那么多写作的人,唯独陈树泳在手机上用得这么勤?陈卫分析,既有他对这个工具的运用自如,还有一个重要原因——他不用去某个单位上班。“他现在做黑蓝的管理和维护,这个工作在家就能完成,也不算太累。所有的碎片时间,都可以为他所用。”

陈树泳素来受不了刻板的工作。大学毕业时,朋友介绍他去汕头干过服装品牌策划,两个月后他就回了广州。很快,他去了陈卫开在上海的黑蓝空间,接一些平面设计的活儿,最难的时候大家也曾借钱吃饭,但他感觉终于找到了合适的地方。“我去上海看他们,发现阿泳记了厚厚的文学笔记,他那两年的阅读量惊人,我觉得一辈子有那两年都够了。”生铁说起来有些艳羡。

“不管是在上海或北京,我们都想过各种商业项目来养文学,连开个悼念死人的网站都想过,但我们本身不擅长做生意,最后都无果。”陈树泳说最理想的状态是能同时兼顾写作和挣钱,但那很难,“可能两件事都做不好。”

有意思的是,那些毕业之后很快找到工作的同学,现在反而羡慕陈树泳对文学的这种坚持。“当我坚定之后,就心无旁骛了,更加自如,没有精神压迫感。”

目前黑蓝的管理都是无偿的,所以他和陈卫经常也得找点营生维持温饱。但这个焦虑远比不过写作上的焦虑。“我也希望有钱,不过除了赡养父母的需求,别的,真没太多欲望……我的虚无不是觉得人生没有意义,而是觉得世界这么丰富,但我不知道这么快速的发展,丰富的物质、娱乐到底跟我有什么关系,我并不需要它们,反而要去适应它们。”

他知道自己是个例。“虽然我不上班,但也没觉得写作就非得全副心思都扑在写作上并拒绝任何妨碍写作的事情。即使你如此喜欢写作,把它当回事,写作未必会同等程度地回馈你,你也无法保证自己会写到什么份上,会不会到头来是一场空,这些都很难说。不上班专门写作的很少,其中的代价,自然也需要我们自己接受。”

和他不同,生铁工作很忙,也是核心成员中少有的有妻有儿的一个。他对家庭很依赖,在小说里也反映出那种温情。“当然家庭生活肯定也耽误时间——但你选择了什么,你就该承受什么。至于职业,对写作伤害和好处都有。伤害就是割裂了你的时间,好处就是让你在某一个领域里见识越来越广。因人而异的。”

生铁反倒特别愿意向人展示他的入世状态:“希望通过我自己来表达,写作者不都是隐士,不都是潦倒的人、不合群的人,当然这只是一种淘气,和写作关系不大。”

“理想是飞行”

黑蓝给了这些人丰实的滋养。然而,夜路走久了,到底有点孤单幽黑的苗头。几年前,黑蓝网的关注人数日渐稀少,新作者和好作品锐减。去年8月,黑蓝论坛宣布暂时关闭,所有原来版面都停止发帖,还可以留言、交流,但不再每帖必复。黑蓝小说奖也随之暂停,但网刊还在继续。

陈树泳的解释是,“每帖必复”对运营的时间和人力成本消耗过大。Shep则认为,一些90后年轻人,对文学的野心缺乏一种更为强劲的正面动力,受到批评后容易受伤。姿态上的不够成熟让他们很难成长,自然也带来了关注度活跃度的下降。但他同时认为这只是一种物质上的变化,和精神并不相关。“真的想去写作,获得一种追求,还是会义无反顾的。”

文珍和不有都不认为文学创作有萎缩之相,作者只是流向了不同去处。“我每天都在微博、微信朋友圈看到大量同行写的小说片段、随笔以及短诗,感觉文学爱好者不是更少,而是好像比以前更多了。太阳之下,并无新事,敏感有才的年轻人对于文艺的热爱大概每个时代数量都不会减少,只是展现的平台和渠道发生变化而已。”文珍说。

运营者陈卫的认识则更具现实性。长期以来,黑蓝的运营成本包括服务器、文学奖金和小说集出版的投入,这些几乎全都来自于他和妻子的微薄收入以及朋友的资助。“其实黑蓝这个群体构成是非常复杂的,而我们也没有操作一个或一群作者的能力。”在接受《南都》采访时他表示,“作者的第一本书或许可以在黑蓝出,到后来作者需要更多的关注,黑蓝也无法全力支撑他,那你就很难谈怎么去控制(他)了。”

但他们对每一次技术潮流的冲击都很重视。“开了微信公号以后发现,呀,黑蓝的爱好者们又追来了。看起来,上面一片热闹繁华,其实只是种幻象。大家只是在各自的朋友圈里,像在各家的院子里吵闹。微信群里也是一片嘈杂琐碎,需要清理。”

他说黑蓝的负责人一直在“刹车”,希望尽可能地保持该有的样式和姿态。“之所以不太焦虑,是因为手上还储备着二三十个作者的小说都还没出版,黑蓝对作品的呈现一直没跟上自身的积累。我们也不知道未来什么是适合我们的,一切都更新得太快了。我们在等待各种可能性。”

就在发稿前几天,他和陈树泳等人还开了个小会。“我们注意到,读者在朋友圈的信息发布也有细微变化。原来可能想到什么就发了,现在有人发现,哦,大家全都发同一个消息,就会停一下,比从前更冷静、更理性。这是一种自我内在的深入。那对于我们这种坚持原创和独立写作的内容提供者,也是一个信号。”

“这个时代,就好像一二战期间,需要人们不断学习新的技术和观念,对我们也一样。但飞行始终是我们最终的理想。”生铁说。

(参考资料:《你听说过“黑蓝文学”吗?》《走神的时刻接近真实》《保护才能》)