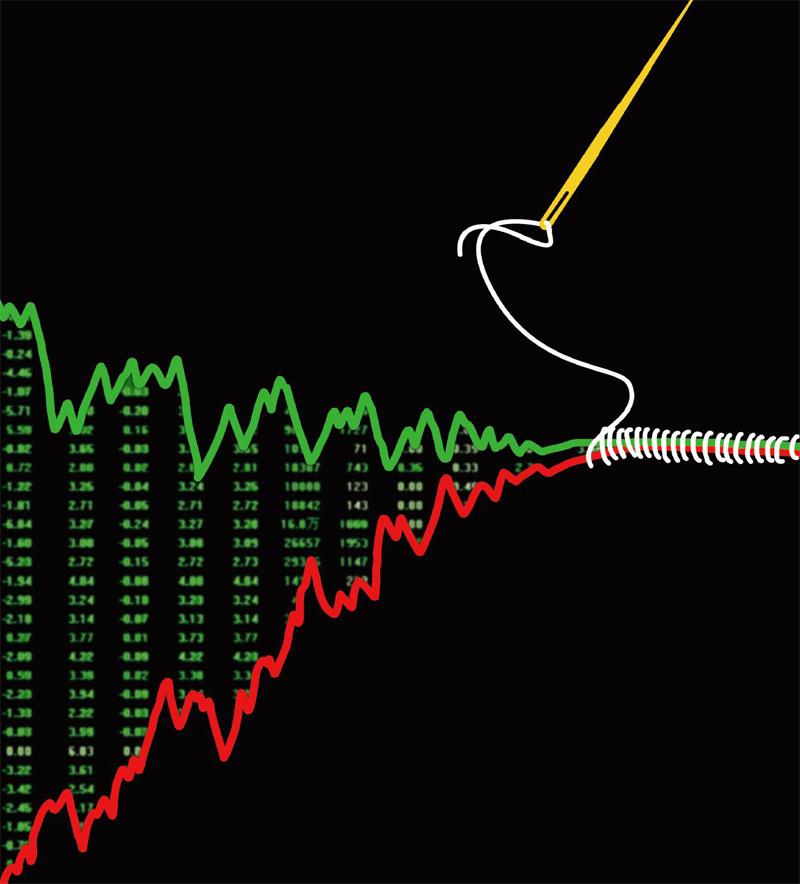

企业主朋友圈的“股灾”

李少威

当所有人都陷在一攤烂泥里的时候,脚踏实地就是一种奢望。这“一摊烂泥”,是对持续低迷数年的实业尤其是制造业的真实写照。

“这两年,整个人完全陷入了疲劳、迷茫、痛苦的循环当中,感觉自己所做的一切都丧失了意义。”

7月21日,东莞虎门,一家塑胶模具厂里,老板朱广宇神情黯然。35岁,他的头发已经白了三分之一,必须经常染发。

“说实话,真的不想干了,但找不到另外一条路,唯有死撑下去,我那些办企业的朋友,也是同一种感觉。”

他打开一瓶易拉罐饮料,把吸管插进去,却因为管子中部有个破洞而吸不上来。“你看看,做了几十年制造业,生产的就是这种东西,几十年不变,企业能活得好吗?”

吸管被扔进了垃圾桶。

“今年初,朋友们开始炒股,我看到他们的精神面貌全变了,见面笑眯眯的,老说昨天赚了几千,今天又赚了几千。”

他步步回忆。

“我们干制造业的,一般都是比较踏实的,哪怕世道好,赚的也是辛苦钱,所以对天上掉馅饼的事我一般不相信。不过看着他们一直在赚钱,最后还是动心了。我想,真那么好赚的话,我办什么还做企业嘛?”

他出去接了个电话,又推门进来。

“我4月份进去,7月初实在扛不住出来了,当然,你知道什么结果了。唯一的收获就是出来后发了个毒誓,以后再也不碰股票这东西。”

他打开窗子,散一散室内的烟味,车间里的机器轰鸣声顿时变大。

“这一波,但凡用了2倍以上杠杆的,基本都死光了。以前不能用杠杆,暴跌之后还有渣在那里,今年很多人连渣都没剩下。看国内新闻,有一些炒股炒死的,真的是死啊,不带引号。”

7月16日,东莞某资产管理公司老板刘国栋边说话边泡茶。“东莞目前,死掉的没有,想死的不少。”

手机微信响了,提示音出自一个10人群,群名是“小股力量”:“栋哥,今天可以买点吗?”他放下茶壶回复道:“建议再等几天,如大盘稳定后天开始可以谨慎买入。”

这“小股力量”群,除了刘国栋是一名金融业人士外,其余9人都是贸易业、制造业的中小企业老板。

刘国栋准确预感到6月中旬开始的一波大调整,在6月16日当天建议群里的朋友全部卖空,听了话的躲过一劫,这让他在朋友圈中形象高大起来。

群成员卢淦峰是东莞寮步镇一家电子企业老板,他那时半信半疑,卖掉大部分,留下三只股。“两只停牌,一只跌掉70%。今年本来赚了30多万,6月份吐出去一半。”

中山人黄苏华也在这个群里,但他完全“不听话”,6月15日账户上还有2800多万,目前剩下1200多万。

“丢那妈,这就是命。15号见了阿栋,他让我卖,16号通电话,还让我卖,但我觉得还能升啊。2007年那一波,爬上6000多点,我想就算要回调,也要达到这个水平吧?”黄苏华郁闷形于脸色。“还好我没有用杠杆,否则现在你见不到我了。7月17号我下定决心,手头上凡是当天没有涨停的,全部卖掉,有一只涨了9个多点,一样全斩,卖出的资金全部注入凯迪电力。”

卢淦峰的另一个企业主朋友群,有三四十人,大多浮亏严重,成了“接盘侠”。

尽管损失只有几万元,但对朱广宇那个本已举步维艰的塑胶模具厂,意味着一个月的利润。

“我现在就是生产这种东西。”朱广宇拿出六块“苹果6plus”大小的合金,按顺序摆在桌上,从原材料,一步步成为一个手机背板成品。

“你看,6个步骤,做下来一个只卖几块钱,为了拿到订单,还要去跟人抢客户,互相压价。他10块,我就9块,只赚2块钱一个。”

车间里一叠出货单,每个单都只有几百件。“我这个小厂,每个月要开工25天才能平衡成本,现在一般每个月只能做二十七八天,只有两三天是利润。”朱广宇说,“你想想,每天为了尽可能多接单,要跟多少人谈?人得有多累?”

这样谈下来的单子,经常还收不到货款。“市场不好,客户卖不出去,它就没钱给你,所以天天还要到处打电话催。”

“迷茫,谁都一样,现在的制造业,日子真不好过。”朱云是东莞钜大电子有限公司总经理,相比朱广宇的小厂,他的公司规模要大得多,算是中小企业中的“中企业”,主要生产商用和民用的锂电。

钜大电子创办于2000年,主要做个性化定制业务。起初,朱云很羡慕旁边几万人的大厂,一款产品打天下。做个性化定制,必须面对分散的客户群,而且在研发设计上投入很大,对人力资源的要求也很高,这种产品结构和生产模式,特点就是“累”,所以一般规模大的企业都会尽力逃避。

而现在,企业无论大小,个性化定制已成趋势,“一款产品打天下”早已成为历史。今年上半年,东莞万士达液晶显示器有限公司关门,高峰期这家企业曾有2万多名员工,业内人士介绍,花费巨资投入新的生产线,而新生产线所能生产的产品已在市场上过时,是万士达关门的一个重要原因。

这启示着,“劳累”是当前制造业企业存活的必然状态。

“还能存活的老产品老业务,也是只见量增长,只见人辛苦,独独不见利润,利润每年按3%~5%的比例下跌,而且产能过剩,竞争激烈,成本也在不断上升。”朱云说,“所以逼着你不断开发新的产品,而新产品的市场寿命不过几个月,很快又要有新产品顶上去,就这样不断轮回。”

这还不是全部。“研发设计很重要,意味着对人力资源要求比较高,但我们中小企业招不到人才。人才要么被大企业吸收了,要么响应中央号召‘大众创业’去了,所以,维护人力资源队伍本身就累得够呛了。”

于是,股市,在企業主们面前呈现出实业艰难状况的“救赎者”的面目。

卢淦峰在东莞电子行业混了十几年,以前从来没有碰过股票,而现在,炒股显然成为了他的“新业务”。

在他的办公室里,放着两本看了一半的书。一本是《艾略特波浪理论—帮你在中国股市中低买高卖》,另一本是《股市天经(之一)—量柱擒涨停》。

7月17日,见到《南风窗》记者,他很快打开股票买卖系统,在趋势图面前谈论着他的各种心得。

今年4月,刘国栋去上海出差,叫上海交通大学毕业的卢淦峰同行作为向导,在此过程中刘国栋建议他今年可以适当尝试股票买卖。

“4月初他先放了8万块钱进去,3天时间就有3成的利润”,刘国栋说,“后来就跑到我办公室来,拉着我去书店,一口气买了20多本书。”

卢淦峰不断加仓,投入本金达到40多万元,两个月时间赚了7成,利润30多万元。“我还是比较保守的,投进去的钱比例很小,毕竟要考虑家里人生活的稳定性,我的投资原则是,就算全部亏光也不影响正常生活。”

并不是所有人都能保持清醒,他的一个企业主朋友,几乎将所有流动资金压入了股市。“300多万元,还用了一倍杠杆,6月底被强制平仓了”,卢淦峰说,“前几天我问他,为什么要冒这么大的险,他说是做得太累,想早点退休。”

“早点退休”,是疲惫的现实与上升的股市相遇之后勾兑出的美好幻象,而这几乎是制造业从业者的一种普遍心态。

朱云的企业主朋友们,在自己炒股炒得不亦说乎的同时发现,公司员工们也开始精神游移,不在状态。4月份,股市节节攀升的时候,一些脑瓜子灵光的员工陆续辞职,专职炒股。“我的公司里应该也有这样打算的员工,只是可能还没来得及辞职,股市就暴跌了。”

黄苏华原本从事矿产开采,后来转为矿产贸易,最后丢掉实业,在中山买下大量房产以出租谋利,去年下半年开始,则把资产增值寄托于股市。他的从业历程,典型地展示了一个实业企业主不断软化的从业状态,到今天,虚拟经济已经成为他认定的人生新路。

在6月份缩水的1600多万元资本中,除去早先的浮盈,净亏损800多万元,但这一教训并不足以让黄苏华离开股市。“接下来,就是要多向阿栋学习金融知识。”

“你现在知识基础比较差,关键是要听话。”刘国栋强调说。

“是是是。”比刘国栋年长得多的黄苏华不断点头,像一个犯错的孩子。

上半年有一段时间,朱云甚至不太愿意跟企业主朋友们吃饭。“一上桌,都是谈股市,个个眉飞色舞。”

“投机给了大家太大的想象空间了。你要是问我,看到别人轻松赚钱,我眼红不眼红?当然也眼红。但我还是冷静的,我在想,我如果赚钱了,肯定没心思干企业了。投机这么容易,谁还甘心在制造行业当牛做马?如果亏钱了,那可能就危及公司生存,以及一家大小的生活。”朱云说。

刘国栋十分清楚东莞制造业企业所处的困境。“这两年多时间里,破产清算的企业很多,而且趋势上还在增加,我那‘小股力量’群里的企业主朋友,过得都不容易。所以我有时会鼓励他们适当参与股市,但原则是一定不能贪心,贪心的人会死得很惨,用杠杆的,大多是因为贪心。”

不过,比之于贪婪,心理上日益增长的绝望感或许更能解释制造业资金流入股市参与投机搏杀的原因。实体经济疲软时间持续过长,对于相当部分企业主而言,迷茫、无力和焦虑已经接近心理承受能力的临界点。

卢淦峰和朱广宇,代表着东莞制造业里的中小企业主的两种典型群体。

卢淦峰90年代开始办企业,在早期高增长的经济环境下至少有10年积累,有了一定的家底,已经衣食无忧。所以他对股市的迷恋,是应对焦虑状态的一种逐步撤退的路径。

而朱广宇则在2008年才开始办工厂,启动资金来自此前9年的打工积蓄。2008年正逢全球金融危机,当老板的梦想实现之后,老板的状况却已大不如前,并且每况愈下。他没有家底积累,退无可退,进又不能进,对股市的尝试完全是被不安全感所驱使。

“我现在每天一睁眼,想到的就是一个月几十万元的厂房租金和人员工资。”朱广宇说,现在自己的状况就像是出租车司机,每天背着巨大的份子钱压力,盲目地在路上兜兜转转。

“我们这种小企业,缺乏安全感。简单一个例子,如果严格按照规定交税,很难撑。现在政府知道我们的困难,睁一只眼闭一只眼,哪天我们犯个什么错,或者得罪什么人,光税收问题就能把人搞到监狱里去。所以我焦虑啊,我本来是很谨慎的、对自己不懂的东西从来不敢尝试的一个人,都能掉进股市里去,你可见我们过的是什么日子。”

朱广宇赌咒不再涉足股市。“货款收不回来,我还可以打电话催,多催几次就是了,在股市里亏了钱之后,我能打电话给谁?”

艰难的日子似乎看不到头。朱云说,只能努力去转型,熬过两三年以后,成功了或者无以为继了,都有可能。“怎样翻过这道坎,真的没底。”

他最终没有涉足股市,他说,现在的饭局上,也安静了许多。

(应采访对象要求,文中部分人名为化名)