敬一丹略微仰视苍生

钟瑜婷

图/ 本刊记者 姜晓明

5月敬一丹在空中飞来飞去。原因之一是她在4月底从央视退休,二是她出了新书《我遇到你》。

5月20号,东北大学,三四千人的礼堂挤满了学生,她感到意外,年轻人都不看电视了,为啥还愿意跟一个电视人交流呢?再之前在厦门大学的EMBA班,同学们提出各种跟民主法治有关的问题。

她还想起那个阳光灿烂、白云飘渺的周六下午,她在朝阳公园跟读者见面。一位老人捧着1998年出版的《声音》,扉页有她当年的签名。另一位老人手里发黄的报纸上是她的专访——时间是1996年。

我们见了3次面,她总是扬着疑惑的表情——他们为什么还来看我?5月23日夜晚,我们走在北二环国子监深夜的林荫大道上,她说她想清楚了:无论老人还是年轻人,他们关注的不是她,而是《焦点访谈》,是中国的舆论监督。

“我就像柯达胶卷,呵呵。”她说,然后她模仿了一段小女孩的尖嗓,“爷爷,《焦点访谈》来啦。”

敬一丹退休受到的关注远超出她本人的想象。《感动中国》制片人朱波倒是一点不意外,“敬一丹是一个时代的标志,是电视达到巅峰时代的标志。敬大姐退休是岁数的原因,但是大家解读的是一个时代的结束,她之后的名主持再想达到这样的高度、电视台想达到这样的高度,很难了。”

回顾过去,敬一丹总撞上时代潮流。电台最火时,她在黑龙江广播电台当广播员;33岁,也就是1988年,她进了央视,然后和电视一起步入黄金时代。她并非热爱改变,而是感兴趣的事少,一旦有她就会抓住。

两年工农兵大学满足不了学习欲,她去考研,3次才考上。留在中国传媒大学教书是人们想象她会做的事。直到她看到了一张课程表:哎,星期三上午干嘛都被安排好了,没有惊喜。

央视开始重视采编,她从记者干起,《一丹话题》是中国首个以主持人名字命名的栏目。38岁的敬一丹敏感,也没模板可循,“最想说什么就说什么”。1995年,央视新闻评论部主任孙玉胜邀她去新闻评论部的新栏目《焦点访谈》。

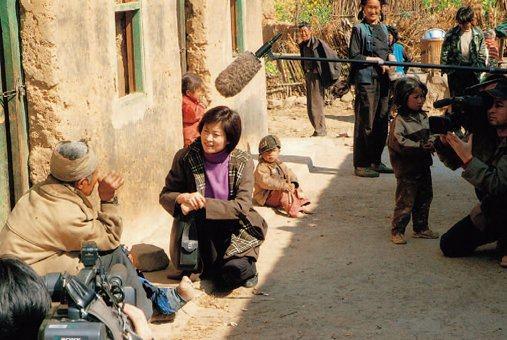

彼时新闻评论部聚集了陈虻、时间、白岩松、崔永元等一批想用新闻改变社会的热血新闻人。《焦点访谈》学习美国的《新闻60分》,实行记者主持人制度。栏目提倡短兵相接、立竿见影,敬一丹的性情就显得“太温了”。她试做一个“假种子”事件,湖北出现了假种子,愤怒的农民把粮库砸了一个大窟窿,误了农时。敬一丹很愤怒,但她一看,县长和书记都在一线紧急处置。她把后面领导处置的镜头也放进去了,“这才是全部。”还用了《谷雨话种子》这个诗意的标题。

《焦点访谈》制片人余伟利印象最深的是《扶贫三题》,敬一丹在结尾剪了一个镜头:小女孩家中简陋的盆子长出几朵蓝色小花。画面之外敬一丹说,这几朵无名的花开了,小女孩的春天还会来吗?

当年“四大提刀”之一、《焦点访谈》记者陈耀文说,敬一丹从不像他一样大刀阔斧地追着人满院子跑。除了不端着,她还有些敬畏心,“略微地仰视苍生”。“她永远在我们抡圆了胳膊要曝光时,评论已经写有余地。她知道事情的责任不是一个人的。”

陈耀文也重新思考这个问题。一期节目播出当天,事件中的老板被抓到派出所,听到他的声音冲出来骂,“陈耀文,那天晚上我们谈了前因后果,你换了两盘带子,但你只用了我一句话。”陈耀文用的那句话是,“你把摄像头关了。”

文化批评学者戴锦华分析《焦点访谈》,“我们必须重视中央台的重点栏目所包含‘权力的媒介’和‘媒介的权力’问题。”

《焦点访谈》前主持人方宏进接受采访时说,“节目只有13分钟,我们主持人总共只有一分钟。而且当时的中央领导要求《焦点访谈》不能抛给大家一个困惑,一定说这个事情是错的。”

打一开始敬一丹似乎就在克制“作为权力的媒介”。这似乎更多跟她性格里的自我控制以及某种程度上的谦卑有关。作为评论部最没激情的人,她对世界施加影响的欲望并不算强,甚至一度被丈夫评价为“自视过低”。

80年代初,刚刚进入电视行业的敬一丹在黑龙江电视台主持节目。“白天在电台说:各位听众;晚上到电视台说:各位观众”

《焦点访谈》最火时她眉头皱得最多。我问她,被百姓当作青天,会觉得担当不起吗?“我太有了。”她斩钉截铁。好几次她下班走到楼里头(当时还在科技信息研究所办公),一男子“扑通”就给她跪下了。1998年她一边签售《声音》,一边收各种申诉,对方紧张、收缩双臂,头低低的,一手递书、一手掏出一张纸说,敬老师这个给你。申诉书一般都被搁在信封里。

“我特别受不了,很难受。我担当不起啊。《焦点访谈》就是特殊时期的一个模式,这已经超出了一个栏目的承受和期待。”敬一丹受不了“跪”这件事,在大学的讲座,有小女生挤过人群来拜托她,“哎呀求求你了。”敬一丹说,“别,别说这样的话。”她想告诉小女生:以后你都不要这样跟人家说话,不要求别人。“我希望我看你是平视,你看我也是平视的。”要遇到当街跪的,她赶紧看四周有没有人。“我特别不愿意让别人看到生活中有这样的场景,这是悲剧。”

《声音》那本书是敬一丹给所有人回复的一封信。心太累了,再不写书她憋得慌。《声音》编辑李玉强当时说,敬一丹是承受托付最多的一个记者。

事实上,焦点访谈的内容类型多样,分软性监督和硬性监督。比起当年同事方宏进,敬一丹更多地会做一些妇女报道、儿童报道,“一些偏软性的话题”。直到后来节目实行总主持人制度,她基本上留在了主播室,也更舒服了,“演播室需要和现场拉开一定距离,它需要沉下来思考,主持人的言论不仅仅是锐,更重要的是分寸。”

很多人认为焦点访谈的硬气是因为受到朱镕基关注,但方宏进补充说,“还有丁关根同志(支撑),我站在他旁边两次,听到有省委书记给他打电话说情,他马上顶回去了:你们自己有没有错,不要一来就说记者。”

陈耀文从未见过像敬一丹这样的人——没有任何人会说她一点不是,而她也不说任何人的不是。他说敬一丹是“圆的”,“任何时候都能稳定处事,什么场合都能拿得出手,跟孩子聊天没问题,跟中央领导谈没问题,有锋芒的人也不会像疯狗一样去咬她。”

敬一丹在直播前做准备

也有人认为敬一丹温和有余,批评不够狠,缺乏立场。余伟利并不认同,“不是说她都往好的方向去说,而是她说得更加平衡和在理。”余伟利举例,2010年的《焦点访谈》已经像个理智的中年人了,当时全国拆迁案高发,节目做了一期《我的房子怎么说拆就拆》,敬一丹和节目组商量,希望在评论中提到滞后的法律法规,促进城市房屋拆迁有关条例的修改。“是她少有的风格,非常犀利,带点恶狠狠的评论。”

虽然跟白岩松、崔永元的表达方式不同,余伟利认为敬一丹秉持着新闻评论部的共同理念——用建设者的态度让社会更好。敬一丹的加入,让《焦点访谈》多了“人文关怀”以及“对弱者的关注”。

像敬一丹说的,别人是“刺痛”,她选择“隐痛”。

她的立场和看法,似乎总是被一种微妙的口吻所包裹。5月11日,在《我遇到你》新书发布会上,一位记者问,她怎么看崔永元在美国涉及敏感内容的演讲视频,敬一丹回答,“我点赞了,我对台上兄弟评价很难做到完全客观,我承认我不客观,哪怕很多人说这话说得有点过了。”朱波觉得这就是敬一丹的立场,“她是有是非的,但你从她的话挑不出毛病来,这是她的高明。她说话太微妙了。”

陈耀文记得,敬一丹常常看似无意地提醒他不要过分偏激,“哎你那个真危险啊?”“我知道她在提醒我注意分寸,她这么说我就不会不舒服。”

在我们的对话中,敬一丹有意无意地避开谈论宏大话题或者抽象观念,但她有自己的价值观。比如,她推崇为国为民忧虑、有前瞻性观点、不功利的知识分子。朱波回忆,敬一丹作为《感动中国》的推选委员之一,从没推荐过“悲情小人物”,全是知识分子。可惜,她推荐的一个都没上过,比如从事环保的梁从诫。

分寸感很可能是敬一丹最明显的人格特质。她从没有嚎啕大哭的时候,极其善于控制自己的情感和欲望。一旦偶尔失控,她会陷入强烈自责。但她的喜怒哀乐并非深藏不露。可想而知,她给人留下的印象大多与稳重、坚韧、可靠有关。她自然也圆融,能处理自身所处的复杂环境。总体而言,她更接近一位中庸之道的践行者。

在崔永元看来,敬一丹的这些气质正跟《焦点访谈》相互吻合。“这个平台需要有公信力,需要你理智、客观、公正,而不是情绪大起大落,对这个厌恶,那个不屑。因为你无法证明你的这次报道就是无懈可击的。”崔永元说,美国的一些名主持,比如拉里·金在生活中需要公信力,如果他的诚信体系出了问题,节目跟着完败。“新闻调查类的节目,主持人如果没有公信力,会严重伤害到这个节目。”

方宏进认为,敬一丹后来去了《感动中国》,“人文关怀的形象更适合她。”她依然是克制的。在那个几乎所有观众都在抹泪的舞台,她很少落泪。平时她眼窝子特别浅,每次片子一出来,大家会开玩笑,大姐都没掉泪,这片子肯定不行。往往一开口,她有哽咽,但还是没哭。2003年《感动中国》颁奖给衡阳特大火灾中牺牲的20位官兵,台上站着惟一幸存的18岁男孩,他身后的屏幕上是巨幅的消防官兵群照。他正要侧过头去,敬一丹说,我想你不用回头也能想起他们。

“她一定知道,孩子一回头,眼泪就会下来,但她的职业操守也好,价值观也好,她不愿意这么做。”朱波说,“做片子的人都知道把握观众的情绪,有时就拍大腿:哎,大姐你再往前走一步嘛!但她就会节制。”

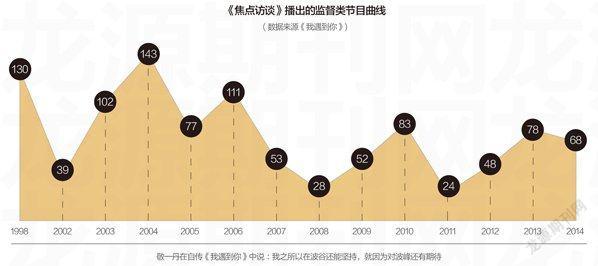

后期的《焦点访谈》已经不如当年有锐度。有回连续一周敬一丹没主持过一期舆论监督节目,她想,这还是《焦点访谈》吗?栏目组办公室有一面墙,做一个舆论监督就画红色,正面的就画绿色,那段时间整面墙都是绿色的。敬一丹说,哎呀我们现在的收视率都是绿色收视率。她安慰自己,也许(舆论监督)明天就有了。

她甚少抱怨或愤怒。朱波看到,大姐唯一一次发火是在《感动中国》的节目现场,工作人员对一位老人不耐心,敬一丹说,怎么能这样对待普通的老人呢?说完扭头就走。

追溯起来,敬一丹是“文革”时期长久地被训练为一个克制高手。很难说童年对一个人的性格有多大解释力,敬一丹自己也说不清命运的前因后果,但13岁的那个夜晚无疑开启了她人生重要的序列。

那年她成了“小大人”。因为“文革”,身为公安的爸妈去了干校,姐姐在生产建设兵团。5年时光,她想起来全是白茫茫的冬天。整个院子里,除了留下来几个被认可的干部,就是老人和孩子。天气太冷,布票又没了,男孩女孩一天天长大,原来的棉毛裤都穿不上了。她翻箱倒柜地看,发现一条妈妈留下的棉毛裤,上面很多个洞。她决定把它补上。她做的针线活特好,能做棉衣棉裤、缝手套、纳鞋底。夜里所有人睡了,她从4楼的窗口往外看,没人家有灯,万籁俱寂。大概到了零时,终于补好了,一试,裤腿怎么变得那么瘦,根本穿不进去。因为棉毛裤是针织的,补丁没有弹力,直接就绷在那里拉不开。13岁的女孩真想哭,但她忍住了,13岁的女孩知道,哭了还会把弟弟弄醒。哭,有什么用呢?

敬一丹在两次采访中红了5次眼眶。惟有这次,一层透明膜一样的水在那双大而清澈的眼睛荡开,几秒后滑落下来。

敬一丹在办公室看观众来信,这是《焦点访谈》工作人员的日常功课

物质紧缺,她的克制能力日益精进。有段时间母亲的工资停掉了,女孩忧虑着父亲的工资也会停掉,美妙的洗头膏商店已经有卖了,但女孩想着,明天没钱了怎么办?明天市场上没有卖了怎么办?我依赖上了怎么办?女孩隔两天用碱水、洗衣粉洗一次头,再用洗头膏。想来敬一丹就没有上瘾的对象,包括各种玩、游戏。车子开了十几年了还是那辆红色沃尔沃。她自问,我要是不开车了,骑自行车、走路可以吗?可以。很难想象,因“温和且强大”受到赞誉的敬一丹,说她内心有“不安全感”。

奇怪的是,一夜长大的敬一丹,之后50年的时光好像从她脸上轻轻掠过去了。她的脸蛋小又圆,皮肤还有些许白皙红润,只脖子上有细细的纹路。她的嘴唇是淡淡的玫瑰红。

第一次见她是在一年前,那次我们聊倪萍。她从央视东门走过来,轻快、悠然,平底单鞋、长裤、单色丝质衬衫,总体气息清简。坐在小花园里的一张木头长凳上,那双大眼睛明亮,跟随来回奔跑的孩子飘上飘下。白岩松说,央视的女主持人里敬大姐最会穿衣服,总那么得体。

敬一丹的面孔是双面的。新书《我遇到你》的封面照上,她眉头紧锁、表情凝重;翻开扉页,她笑容明媚,好像日历上的幸福女性。而敬一丹好友、清华大学新闻与传播学院副院长俞虹觉得,这两个,都是敬一丹。

天性开朗,出生在平和、秩序、相亲相爱家庭的敬一丹,也是在“文革”期间,一天就学会皱眉了。

1968年11月25日是她上中学报到的一天,学校说要再延期一周,她回家一看,家里正被搜查,一片狼藉。搜查者是妈妈的同事。女孩从一个小柜子里拿出日记藏到身后,一位阿姨看到了,果断抢了过去。一看没什么,又去翻别的。另一位不认识的叔叔说,“一丹,你不要有抵触情绪。”后来每当敬一丹遇到这个词就会犹豫,“是念dǐchǔ还是dǐchù呢?”一位同学的妈妈在做财产登记,翻出一件水獭领大衣,说,“那个‘水獭领’的‘獭’怎么写?在场的人谁也不会。然后她说,你看人家xxx,这都穿上了,还不会写呢。”敬一丹模仿中年女干部左眼斜睨、声音尖细。意外、懵了、不知所措,干部们走后,敬一丹刷刷刷写了五六封信,写给爸爸、妈妈、姐姐——所有能问的人。没人给她回信。

“走进麻风病村,见到人,就看出些不一样了,有的人脸上凹凸不平,有的人手脚残缺,这就是麻风病留下的痕迹”

毫无疑问这件事在敬一丹性情中烙下了一丝沉重。“好像后来我会为一件事情快乐,但不会长时间在快乐中。那种热热闹闹的聚会,我待不久。”

长期关注弱势群体源于敬一丹对痛苦的敏感,而这种敏感源自她本人受到的不公正待遇(尽管当时她还不知道这个词汇)。“我对苦难,不被注意的、被心灵伤害的小人物特别在意,哪怕别人眼神里有一点点不公正,我就特别在意,我就不会做一个赏心悦目的节目。”

她喉咙哽咽,“我所遇到的,我不希望谁再遇到。”

作为媒体人,也作为政协委员和人大代表,敬一丹这些年始终关注留守儿童。她说自己曾经就是留守儿童。

敬一丹毫不掩饰自己的恐惧,仿佛恐惧是生出力量的根基,就像朋友们对她的形容:敬一丹是柔的,又是刚的。

文革时期她给妈妈写的信的原稿都还在家里,其中一封能把全家人看得泪流满面。一个除夕夜,没电视,所有人睡了。敬一丹给妈妈写信,“妈妈,今天是年三十儿,我们很高兴,妈妈你高兴吗……姥爷做了饺子,我们没有帮忙,他可能生气了……我们很高兴,妈妈你高兴吗?”“妈妈你高兴吗?这样的话,我前前后后说了四五次。”

我问敬一丹:你觉得自己有什么缺点?

“过于保守吧。”敬一丹没有迟疑。

相比无力感,她更乐于用“有限感”形容自己的角色。她从没把自己想象成女斗士。

长久以来她就与狂热和激进保持距离。1972年跟敬一丹一起在黑龙江林业局当过知青的高海华回忆,“她安安静静。那个时代我们都挺浮躁,她就不那么热爱参加政治运动,在自己房间里看书。”敬一丹不爱跟人唠嗑,篮球场上倒总有她的身影,穿一件小红毛衣,再套件蓝色外套。广播员多少惹人注目,但她很少显得志得意满,既没城里人的架子,也不过分亲热。

高海华敬佩她的“冷静”,“她当时十七八岁,很多人给介绍对象,她从没风言风语,那样的年纪,一般人经不起诱惑的。”青春期的敬一丹“很纯正”,林业局搞“基本路线教育”,敬一丹被要求去给工人念报纸上各种批林批孔的文章。她一边念,一边看着工人们疲惫的表情,心想,为什么不让人家回家吃饭呢?直到1978年真理标准大讨论,她天天在报纸上读文章和讨论,才知道独立思考。她读刘心武的《班主任》,在小说里的团支书身上看到过去的自己:团支部到农村去学农劳动,一同学拿了农民的几根麦穗,然后大中午的这个小团支部书记就拿着麦穗跑回到农民家,给农民送回去,还批评那狗学生呢……敬一丹觉得她就能干出这种事。

多年之后,她已经可以用戏谑的口吻讲述过去。2002年,新闻评论部召开以《东方红时空》为主题的内部年会。在那场晚会上,敬一丹、康平穿上六五式旧军装,腔调是播音腔,台词劲爆。敬一丹说,“历史的经验又一次告诉我们,春从来不是叫出来的,春那是真刀真枪干出来的。”

朱波说起这段往事特嗨,“我们前面几年玩得比这还嗨,每年年会就是玩领导、耍领导,领导都被系着围裙,我们把他们当小孩,灌他喝奶。整到什么程度,整到领导有地缝都想钻进去。”

崔永元也对那年年会印象深刻,一本正经朗诵的敬一丹还笑场了,然后全场哄堂大笑。“敬大姐都笑场,这太好玩了。”平时崔永元、白岩松、水均益口口声声叫她“敬大姐”,“大姐嘛,谁敢跟自己大姐开玩笑,瞎胡闹。”崔永元说。

今天人们更喜欢那种说漂亮话、个性突出的人,敬一丹在年轻人看来也许过于四平八稳,有些无趣,但她绝非平庸之人。她身上看似缺乏变化,但这种“定”在崔永元看来很可贵。“有些前卫就是潮流,来无影去无踪,人其实需要定力。”

电视的巅峰时期过去了,敬一丹也在镜头面前隐没了。总有人问她是否感到无力。她一如既往地回答:没有。

5月20日是小满,她在央视的微信公众号语音推送《小满》,时间是4分钟,内容来自朱伟写的《节气》。她念得清悦:小满为4月中,万物“小得盈满”……小得盈满乃阳气极致所逼,阳气极,火气旺,物极必反,阴气就开始滋生。

敬一丹说她跟倪萍一样,“很中国。”去年夏至日,她在央视一小屋子里,第一次用手机录音,将富有传统哲学韵味、静美、诗意的节气讲给了听众听。常常念着念着,她就忍不住叹:哎,太美了。据称,《夜读》每期都有超过10万用户。

采访到最后,已是晚上9点,她说起两个画面:

1997年,她主持香港回归,外面一片喧嚣沸腾,她和罗京坐在演播室里,内心非常平静。然后是2015年4月30日下午,她主持完最后一期《焦点访谈》,轻轻鞠了个躬。

夜还不算深,我们走出咖啡馆,夏日日头下的燥热已经退去,小胡同里安安静静的。转个弯,就是国子监了,长长的林荫道没有尽头,她忽然抬头看了看头顶的一整排树,树叶绿得比夜还要深。

“这是槐树吧?”她问。我说是呢,南方特别多。

她说,你知道那个唱《七子之歌》的女孩吗,她第一次来北京,问她北京有什么特别,小女孩说,树都像棍子。

“棍子。”她笑得比之前更大声了。