被尘封的 台湾共产党人

邓郁

1990年9月,蒋蕴瑜抱着少年钟浩东的遗照

1968年元旦上午,台北。

作家柏杨的家里忽然来了一通电话。

“检察官找你去验尸,”柏杨的妻子一面捂着话筒、一面颤声告诉他,“说有人自杀在旅社里,留有一封遗书给你。怎么回事?”

当时正在《自立晚报》开专栏、深受读者欢迎的柏杨赶到台北艋舺的星光旅社,看到一位青年的尸体,才明白是他的一位读者杨扬。两三个月前,杨扬曾经给柏杨写了一封信,问起有关服兵役的问题。柏杨鼓励他“要受得了苦,不能太愤世嫉俗”。

不知何故,杨扬自杀时给柏杨留下一封含混不清的遗书,其中提到“吾父为张志忠”。柏杨在为杨扬办身后事时,慨叹有缘神交的年轻人莫名离世,在报上连续发表三篇文章。此事似乎就此告一段落,但背后却隐含着太多的历史谜团和血泪故事。

“那时没人知道,张志忠是台湾中共地下党的关键人物。1950年前后,中共派遣来组建台工委的4名党员全部被捕,其中3人‘转向’,唯有张志忠拒绝变节,最终被杀。但在所有的公开资料里,几乎查无此人。他和妻子季沄、儿子杨扬都已经去世,没有直接的当事人讲述。张志忠又是一个彻底的革命者,连照片都没留下一张,国民党的档案也很模糊。”台湾民众史作家蓝博洲在二十多年前听到这个故事,一直寻找机会展开调查,力图还原史实。

在他看来,张志忠抵达台湾直至牺牲,恰恰是台湾地下党从发展到结束的过程。因为资料极度缺乏,蓝博洲花费十多年,四处搜寻,才“拼凑”出了张志忠全家的生命史。据此完成的书作《台共党人的悲歌》于今年在大陆出版。

“尽管许多信息到现在依然无法确认,比如张志忠被捕的时间,比如杨扬究竟是否死于自杀。但对张志忠有一点能够肯定,便是他的气节。他完全可以像其他人一样把生命保全下来,但那是另外一种人生。”

借由他笔下,从尘埃中浮出的历史人物绝不止张志忠一人。27年前,苗栗客家青年蓝博洲进入小说家陈映真领导的《人间》杂志报告文学团队,在采访到台湾共产党人、学运领导郭琇琮遗孀林雪娇女士后,发表了报告文学《美好的世纪》。一年后,他编写的人物报道《幌马车之歌》,因为真实描写基隆校长钟浩东的经历,引起更大轰动。导演侯孝贤以此为素材,拍成了电影《好男好女》和《悲情城市》。从那时起,蓝博洲开始执着于对那段被湮灭的历史的打捞和挖掘。

台共在日据时代便在岛上生根。但壮大却是在1946年后的短短数年内。当时相继有一千多名台胞加入共产党,初期骨干多为医生、作家等社会精英。钟浩东在学校刊行党刊《光明报》被国民党政府发现后,台共党人接连被捕、倒下。据保守估计,1949至1954年的“白色恐怖”期间至少有3000名共产党人、爱国知识分子、文化人、工人和农民遇害,并有8000名以上的民众被投入刑期为10年以上到无期徒刑的牢狱之中。而张志忠在1954年的被杀,意味着台共在台湾的组织建设几被摧毁殆尽。

通过蓝博洲漫长的调查,郭琇琮、钟浩东、张志忠、吴思汉、蓝明谷、许月里等一批台共缔造者及左翼进步人士的奋斗和牺牲,渐渐以具体可感、清晰真实的方式呈现于读者的面前。“他们都是爱国的台湾人,都希望结束内战,实现祖国统一。其中不少人家境都不错,是台湾社会的精英,但他们同情底层群众,选择加入共产党,为追求社会进步将生死置之度外。”蓝博洲向媒体介绍。

然而,相较于对“二二八”事件的反思与补偿,1950年代白色恐怖的历史却没有受到民间与官方的重视。更让蓝博洲痛心的是,在被“反共”宣传遮蔽真相的同时,有的后人还站到了先烈信仰的另一面。

这是他要不断去深入打捞这段历史的一个重要动因。“不只是张志忠,那整整一代人都是理想主义者。所以我愿意这一辈子就做这一件事。这样一种精神对一个社会总是好的。不能因为(后来国民党的)反共就否定这段历史,就好像不能因为国民党的堕落否定孙中山的革命,一样的道理。”蓝博洲说。

1987年,进入《人间》杂志,蓝博洲选择的第一件差事即是有关“二二八”40周年的纪念专题。他南下做了一个多月的田野寻访,可稿子终究因为未能进入事件的核心而被退了回来。

他一度想放弃这个题目,后来偶然从军方一本小册子看到,“一个‘中共台省工委会分子’的‘台大学生’领袖在事件过程的行动”。好像瞅见了迷雾里的亮光,蓝博洲立即向当时刚从火烧岛(绿岛)归来、台湾牢龄最长(34年7个月)的政治犯林书扬先生请教,希望他能指引线索。

林先生想不起这名“台大学生”,却提到了一个叫郭琇琮的青年,是日据末期到光复初期台湾学生运动的领导人,也是同时代人流传的台北学运四巨头之一。一个星期后,蓝博洲终于通过林先生的居间联系,在北投中和街街尾抗日前辈周合源与许月里夫妇的家里,采访到隐名40年的郭琇琮遗孀林雪娇女士。

据林和身边人回忆,郭琇琮在就读台北帝大医学部期间,在骑马、游泳、田径、音乐上已经展现了超出同侪的杰出才华,而且成为一个具有强烈中国人意识的民族主义者。

林雪娇对蓝博洲说,郭琇琮曾批评她有很浓厚的小资产阶级意识。“我听了当然不高兴,随即反击他说:你自己也一样!你喜欢骑马、听古典音乐,还有弹钢琴,这些嗜好不也是小资产阶级的趣味吗?”

“没错!我们的出身都一样;他没有因为这样而生气,而是一边弹奏肖邦的《革命进行曲》,一边解释说,我跟你不一样,就是我爱自己的祖国!你却没有明显地表现出来这样的感情。”郭琇琮这样解释。

在弟弟郭琇琳眼里,他的二哥郭琇琮是个彻头彻尾的理想主义者。“他当年之所以顺从父亲的意思学医,并不是为了赚钱,而是为了救世。他甚至立志要当台湾的‘史怀哲’呢!”而同是士林人的同学柯德三医师则认为,“他那种人不是可以安安静静当医生的人!”

果不其然,大学毕业前不久的1944年,因为在台北帝大发展汉民族意识的反日学生组织,郭琇琮与同学蔡忠恕等人被日本宪兵逮捕,判刑5年。日本宪兵曾经百思不得其解地问他,像他那样在日治台湾社会下受惠的菁英分子,何以还会走上抗日之途?郭琇琮回答:“身为一个在日本帝国主义统治下的中国人,尽管个人的生活比别的台湾人安定,家境富裕;但这种个人与日本人的‘平等’,不过是在不平等的制度下被同化的耻辱罢了!”

林雪娇说,郭琇琮1947年“二二八”之后参加中共地下党的组织,是他一个重要转折,从此“走出了思想苦闷的阴影”。“二二八”期間,他曾把学生分成几个小队去劫南机场的弹药仓库,试图解除国军的武装,但最后没有成功。

后来郭琇琮担任台北市工委会书记,直接领导台湾大学附属医院支部,直到1950年5月2日被捕并判处死刑。临刑前一天,他在写给妻子的小纸条上写道:

“把我的尸身用火烧了,洒在我所热爱的这片土地上,也许可以对人们种空心菜有些帮助呢!”

天亮时,林雪娇在一张小纸条上写了密密麻麻的字:“如果我活下来,我一定会把你的一生写下来;你在这短短33年的一生,做了他人五十年、一百年都做不完的事。题目我已经想好了:《美好的世纪》。但这题目好俗气,怕你会不喜欢。”

这段话她是用日文写的。当然,她没有能把丈夫的故事写下来,就连自己的儿子也没法诉说。

郭琇琮理想主义的人格与对待生命的态度却深深打动了采访者蓝博洲,也改变了他此后的人生轨迹。随后,他以《美好的世纪》为题,在宣布解严前的《人间》杂志发表了关于郭琇琮生命史的报告文学,没想到在台湾知识文化界引起出乎意料的轰动。郭琇琮的儿子后来亦写信给蓝博洲,感谢作者让他知道了自己的父亲是什么样的人。

这部报告文学为观察“二二八事件”提供了新的视角。发表后的反响和陈映真先生的嘉许给了蓝博洲很大鼓励。然而陈映真也以委婉的口气告诉这位年轻人,恐怕杂志此后没法每期刊发这类文章。当时情治系统的警备总部还约谈了陈先生;并在查禁杂志不利政府形象的顾忌下,搜购了大量当期杂志,以减低它的社会影响。这些背后的事,蓝博洲也是事隔许久方知。

蓝博洲那时便下定决心,辞去《人间》杂志的专职,以“自由作家”的身份,专心从事他关注的台湾民众史、白色恐怖历史真相的调查工作。

接下来的课题是关于因印刷机关刊物《光明报》而被捕的基隆校长钟浩东。何时最早听说这位精神领袖,蓝博洲已经想不起来,但他早就通过阅读乡土作家、钟浩东胞弟钟理和的作品而碰触到。钟理和曾写过一句名言:

“原乡人的血必须流返原乡,才会停止沸腾!二哥如此,我亦未能例外!”

1987年春夏之交,蓝博洲在台北一栋老式洋楼采访蒋蕴瑜女士,只是因为她是日据时期文化抗日领导人蒋渭水先生的女儿。聊了一会儿,才发现她竟然就是基隆校长、学校地下党支部书记钟浩东的遗孀。

在蓝博洲这么多年的采访里,对钟浩东的写作是资料最为周全的。书里他不仅批判引用了原国民党军情局特勤处主任谷正文等人的晚年回忆,而且采访到了钟的家人、同学、学生,从而能够勾勒出一个最为全面的台共领导人形象。

钟浩东自小便是个有傲骨的人,他在中学时代偷偷阅读大陆作家的作品。有一次在课堂上被日籍教师发现后遭到辱骂,钟浩东倔强地辩称,“作为一个中国人,为什么不能读中文书”,日籍教师举鞭抽打并大骂“清国奴”,他抓起桌上的书扔向那个日籍教师。

在台北帝国大学医院治疗期间,钟浩东结识了小他6岁的护士蒋蕴瑜。蒋蕴瑜是爱国志士蒋渭水的养女,受父亲影响,同样不满日本人统治的年轻姑娘已经明辨是非,故两人从相识、相知到相爱,很投合。

1940年,钟浩东、蒋蕴瑜等5人决心赴祖国大陆去参加抗日战争。他们为了筹集路费,想过冒险违法私买黄金,然后把黄金炼成金条塞入肛门带出境。但他们过于乐观天真——在从香港坐火车到广东惠州淡水时,因联想起台湾的淡水,5人边走路边唱起日文进行曲《淡水河之歌》,结果被国民党边防军认为是“日本间谍”而抓捕。

时任国民党政府官员、和钟浩东交情甚笃的丘念台主动向官方担保,并说服这5个人到他东区服务队工作。广泛接触现实之后,钟浩东思想开始“左”倾。1944年,钟浩东、萧道应被秘密吸收,参加了中共地下组织领导的外围进步组织——抗日民主同盟。

返台后,钟浩东担任基隆中学的校长,实现了自己的办学夙愿。原基隆中学老师、政治受难者李旺辉说,钟浩东当校长时,整个基隆中学上自校长下到校工,完全为学生设想,不争权夺利,学生的民主风气也很盛。但钟最为人敬重的,还是被捕之后拒绝国民党的“感训”。他曾经绝食,也不上课。“我的同志都死了!”他说,“我身为领导者,岂有脸面苟活下去!”

采访时,蓝博洲的内心受到强烈的震撼。他开始认真思考:“为什么钟浩东可以不死却要去死呢?”“究竟是什么样的觉悟可以让一个正值青壮的生命勇敢地面对原本可以逃避的死亡呢?”

1950年10月14日清晨,钟浩东唱着他和蒋蕴瑜年轻恋爱时最喜欢的《幌马车之歌》,从容地走向刑场。蒋女士说,这首歌很好听,歌词大概是说:

黄昏时候,在树叶散落的马路上,目送你的马车,在马路上晃来晃去地消失在遥远的彼方。

在充满回忆的小山上,遥望他国的天空,忆起在梦中消逝的一年,泪水忍不住流了下来。

马车的声音,令人怀念,去年送走你的马车,竟是永别。

“钟浩东每次唱起这首歌,就会忍不住想起南部家乡美丽的田园景色。”蓝博洲便把这个极有画面感的临刑场景,用作了书的开篇。后来电影《悲情城市》里也用到了它。

还有一个令蓝博洲感慨的细节:钟浩东被张榜枪决后,他73岁的老母因不认字,不知儿子的情况。弟弟钟里义将哥哥的骨灰盒捧回家中,不忍告诉她真相、只说“这是佛祖的骨灰,放在家里可以保庇阿谢哥的劫难早日消除”,老人家竟频频点头说:“这样子好!这样子好!”直至去世,她都不知道钟浩东已离开人间……

不同于钟浩东等人从台湾经上海到广东干革命的经历,同时期还有一名台湾青年,中断在日本的留学,伪造证件,只身一人经朝鲜半岛、中国东北和华北沦陷区,最后抵达陪都重庆参加抗日。根据其亲身经历写成的文章感动了万千台湾人,最后他却依然逃脱不了因为信仰而牺牲的命运。

这个青年就是吴思汉。蓝博洲第一次听到他的名字和传奇经历,也是在采访林书扬先生时偶然知道的。

林先生说,光复那年,本名吴调和的吴思汉在《台湾新生报》发表的《归国记》引起了轰动效应;也因此,他和同案牺牲的郭琇琮和许强医师,以及小说家吕赫若,在当时的台湾青年中赢得“台湾四大才子”之名。

从此以后,蓝博洲被吴思汉流星般灿烂而瞬间消逝的悲壮生命吸引。为了理解像他那样的殖民地台湾青年的身份认同之旅,他开始寻访吴思汉生前的脚踪。

出生在台南白河镇的吴思汉从小接受“军国主义”教育。“下课的时候,学生不能直接从大门走出去,得先面向挂有天皇玉照的校长室,脱帽,行九十度最敬礼,然后才能走出去;进来也是一样,没有敬礼会被处罚,没有人敢开玩笑,这是思想问题。”台北高等学校的同学蔡水源回忆,民族意识强烈的调和仔(吴思汉小名)就是那些敢于反抗的台湾学生之一。

学医是当时众多台湾学生的选择。考上京都帝大医学部后,吴思汉恐怕自己在毕业前就会以充当“日本军医”的名义被强征到前线,与祖国军士枪口相向,就和同学商量对策。读工学部土木系的国内留学生戴振本建议他可以“先随自己潜入沦陷区,然后再设法突破前线,深入内地”。

吴思汉当然为之雀跃,他买了将近一千日圆的药品以维持沿途开销。结果刚到东北,就被华人检查员和日籍主管拦下没收。这期间,他当过北大学生,也因为形势变化无法前行而在租界短期谋职,曾在街头过夜挨冻,也遇到过生平第一次的美机空袭。

好不容易到了河南,从郏县前往国统区,第一次见到“祖国官员”的吴思汉难掩激动。谁知县长竟然对他的身份表示怀疑,下令当场检查脚趾。因为长期穿木屐的关系,吴思汉的脚拇指与食指间的空隙确实和日本人一样,比一般中国人来得要大。县长因此断定他是日本人,下令将他们拘押。所幸查清事实后,县长将其释放,且以礼相待。

一波三折。到达陪都重庆,吴思汉参加抗日工作的要求与热情不但没有受到应有的重视,反而再次受到怀疑与陷害。国民党军方已与美军驻华机构接头停当,要用美军飞机把吴思汉投落台湾,叫他与阿里山的抗日游击队联系,以配合美军登陆作战。

其实国民党也知道,阿里山是没有抗日游击队的。其结果,将是“用日本人之刀,杀台湾的抗日分子”。李纯青等在重庆的几位台湾革命同盟会前辈听闻此讯,担忧吴思汉轻易受骗,决定设法和他见面,告诉他真实情况。

“天哪,他衣衫好几处窟窿,露出黝黑的肌肤。我细细对他端详。他是如此斯文,眉目清朗,风度倜傥,说起话来有条不紊,明察事理。”多年以后,当时的《大公报》记者李纯青追忆初识吴思汉情形。

“你愿意跳伞回台湾吗?”李纯青试探地问道。

“我为抗日而来,为什么不可以为抗日而去呢?”吴思汉对李纯青的问题感到非常不解。“赴汤蹈火,在所不辞。这就是我的信念。”

吴思汉简单地答复了李纯青的问题,然后高兴地进一步透露:“我就要去接受训练了,正在等待接受一支卡宾枪,一套日本军官制服。”

李纯青对这颗赤子之心肃然起敬,无法再多说话。在他看来,吴思汉寻找祖国三千里的过程,“一关比一关难闯难越,其曲折惊险,有如希腊神话英雄尤里西斯还乡记。”

因美军登陆计划更改,吴思汉得以暂免牺牲。他将自己寻找祖国的经历写成文章并正式发表。回台后,他担任过报纸编译,也开了一家启蒙书店,但遭遇查封。1947年,他由郭琇琮亲自吸收加入共产党。身份暴露后,他转入阿里山继续“战斗”。1950年被捕。

“每天早上,睡醒后,他就穿好西装,头发抹一抹,等他们来叫。他知道,时间差不多了。每次点过名,外役放出去了;他就把西装脱掉,随手一丢,说:干您娘!还未轮到我,夭寿!”台大医学院学生、曾在绿岛监禁的颜世鸿医师追忆吴思汉被枪决前的情景,这样说。

1950年,马场町刑场上,曾在鸭绿江边喊出“祖国啊,请你看我一眼,你的台湾儿子回来了”的吴思汉身中三弹,生命定格在27岁。

“像吴思汉这等脑袋,不知十年是否能有一个?”颜世鸿万分感叹。“那是大量生产才子的年代,可你若要他们走路,一颗子弹就够了。然而,他们的死亡却像1927年4月的爱国志士一般,只是被当作一个数字,轻易地处理掉了。”

而蓝博洲脑中浮现的却是李纯青追忆吴思汉文章中的几段话:

这位台湾青年从台湾跑到重庆来,要求参加抗日。在大陆人地生疏,没有一个亲友,他抛弃家庭,跋涉万里,像虔诚的宗教徒般,投奔重庆朝圣。谁能理解这种意志,这种心情呢!

谁能理解?

也许只有台湾人理解。

人在进化过程中还保留着鱼的本能。好多种鱼,例如海鳗,从大西洋海藻,与狂风恶浪搏斗,洄游数千海里,游到自己素不相识的父母的故乡。这位台湾青年,也许就是这种鱼的本能的表现吧。

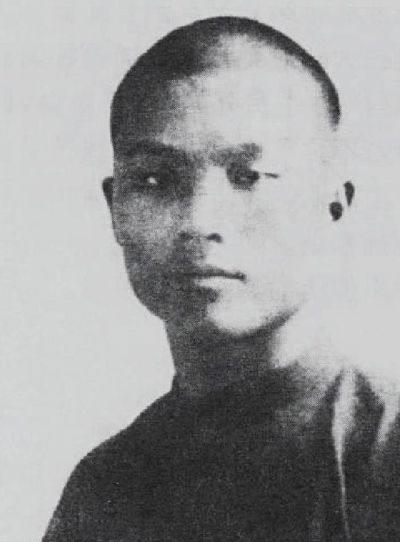

张志忠仅有的年轻时候的肖像

就在调和仔吴思汉还在台南的白河公学校里求学的1933年,百里之外的嘉义新港却发生了惊人一幕。

张梗每每跑到距离他家不远的旧学校,在旧教室的地面上狂癫乱啸,叱腰叱陆(闽南语),两眼眼珠红得像患了狂犬病一般,有时蹲在地上喃喃自语,有时趴卧嘴角流涎,有时袒卧比手画脚,亲人熟人一概不认得。

有人说张梗是假疯,另一人走近张梗身边要跟他玩把戏。只见该名男子取起自行车车轮框的废铁线,做势要刺张梗的眼珠,他的两眼直视未稍眨眼一下。这名男子放下铁线的当儿,张梗抓起地面上的狗屎、鸡屎膏往他自己嘴内嚼吞。

“张梗即张志忠,他不仅是坚贞的共产党人,而且44年的生涯极富传奇色彩。这段在乡民间流传的装疯史就是其中一段。”蓝博洲说。

张志忠出生于日据下嘉义的一户赤贫农民家庭。年轻时曾因参与无政府主义组织台湾黑色青年联盟的活动而被捕。1932年,张志忠回台湾重建台共党组织。因上海台湾反帝同盟“关系者”大检举的牵连而再度被捕关押,但未暴露党员身份。不管是耳闻抑或目睹其“装疯”的情景,新港乡民都说,张梗以这种行为获得假释,再后来,就“失踪”了。

蓝博洲通过寻访获悉,张志忠之后在延安抗大受训,赴刘伯承部(八路军129师)从事对敌宣传。一位叫秋山良照的日本战俘曾在他的帮助下转为反战人士。

“一开始我还经常担心着会不会被利用,而对八路军的待遇保持警戒和怀疑。张先生就耐心地详细向我说明,日本军方用各种借口在中国发动战争,告诉你们说是中国‘排日’或‘抗日’。然而,日本军在中国的各种蹂躏,换个立场的话,日本人一定也受不了!你们也同样是战争的受害者!……他们所说的话终于使我了解日本发动的是侵略战争。”秋山良照回忆。

抗战胜利后,张志忠又从大陆回到台湾,具体时间和行踪却扑朔迷离。但可以肯定的是,张志忠返台以后基本上解决了日据时期老台共内部分歧所遗留的历史包袱,为随后的建党工作打下了初步的基础。

去兰阳考察武装基地时,张志忠年纪已四十开外。台共核心成员吴克泰赞叹:“(他)走路时身子有些向前倾斜,步子矫健,我怎么跟也跟不上他。他走一段就停下来等我。我想,他这双铁脚板一定是经过多年游击战争锻炼出来的。”

知识分子曾永贤佩服张志忠“光复后从大陆回来台湾,尽管回到家乡,却也没有踏进家门一步”。在蓝博洲笔下,“小腿肚圆滚饱满”的张志忠不仅是最彻底的革命者,也有着许多党内人士欠缺的开明。

参加过张志忠干部学习班的石聪金老先生回忆,有人曾嘲讽他久不写加入台共的自传。石聪金随即非常不服气地说:“中国的革命是中国共产党领导的,可是参加中国的革命,不一定非要共产党才行。”旁边的张志忠立即肯定说:“对!对!你说得很有道理。”就这样,石聪金当场把准备写自传的纸撕掉,不写了。“以后,没有人叫我写,也没有机会写了。”

1949年底,国民党退守。张志忠夫妇于次年在台北新公园附近的生春号中西大药房二楼被捕。一部分台共党人或投降、或卖党,但作为领导人之一的张志忠和妻子季沄却始终没有屈服,分别于1954年和1950年牺牲。他们的孩子杨扬也陪母亲在狱中生活过,在季沄去世前被带到亲友处抚养。

期间,台湾《中央日报》曾登出蔡孝乾、张志忠、洪幼樵与陈泽民等4名“匪首”的照片与“亲笔签名”的《联名告全省中共党员书》:“……希望大家立刻依照政府规定的自首办法,自动交出一切组织关系,以迅速终结整个案件,而澄清台湾的社会局面……我们四人在主观上已经失却了代表中共领导台湾工作的资格。”

蓝博洲认为,张志忠签名不可能出自本人。半个月后,蔡孝乾在《中央日报》发表公开声明。资料显示,高音喇叭里传来他的声音,称“中共是一个组织严峻的集团,我在中共党内25年,期间不知受了多少痛苦和折磨,没有任何办法反抗……”

多年来,外界普遍认为蔡孝乾的叛变对台共造成了难以估量的破坏力。蓝博洲却很谨慎:“蔡孝乾的叛变是事实,但我也没法得出结论蔡的背叛就导致了台共地下党的崩溃。因为那之前组织就已经瓦解得差不多了。这背后很复杂,但至少张志忠在形式上没有叛变。”

据一些同牢监禁过的政治受难人所述,张志忠不但始终坚持到底,而且总是向刚入狱的难友喊道:“早讲早死,晚讲晚死,不讲不死。”

立于1968年的坟冢,碑上刻有“内葬逝者张公梗、季氏沄夫妇,附男杨扬”

而在石聪金告诉张志忠陈福星等人叛变后,他劝石,“如果敌人要你出去,你就答应吧。只要坚持立场,出去可以做很多事情,二万五千里长征,失掉联络的党员,二十年以后再联络上的也有,不要大家都去当烈士……”

对于“小羊”成人后的自杀,乡人、叔叔与母亲难友,还有特务谷正文各执一词。“现在看来,杨扬也很有可能不是自杀,而是他杀的。”蓝博洲说,读者告诉他,杨扬留给柏杨的遗书跟给他叔叔的笔迹是不一样的,他也认为这个事情不是那么单纯。

1993年12月,历经多年的探听寻访之后,蓝博洲终于在嘉义新港通往云林北港的县道公路旁,寻找到张志忠、季沄与杨扬一家荒凉的墓地。

“几十年来,没有人会注意到这一家三口的简陋坟墓;更没有人想到,这座寻常的坟墓竟然埋藏着一段不为人知的传奇而悲壮的台湾近现代史,以及被黑暗历史侵夺的一家三口的悲剧吧。”他在坟头慨叹。

蓝博洲的多年寻访也经历了个人曲折与整个台湾思潮的认识过程。儿时他接受了近乎“歇斯底里”的反共教育,道路和学校围墙上到处涂写着“反共抗俄,杀朱拔毛”的标语,到学校要高声唱“打倒俄共,反共产!消灭朱毛,杀汉奸!”的反共进行曲。

“在这样的长期洗脑下,要克服反共亲美的意识型态禁锢,进而直面那段被湮灭却攸关台湾未来发展的历史,显然是非常困难的。”他这样写道。

像半个世纪前的那些热血青年一样,蓝博洲拒绝父母“不碰政治”的劝告,早早投身学运,还曾在民进党成立前后为第一次参选的朱高正等人助选。

1985年,他在爱国小说家杨逵的告别仪式上,亲眼见到了一直排到会场外头的“绿岛大学”祭悼队伍。“这群上百名的50年代白色恐怖幸存的政治犯,让我第一次感受到历史的真实力量,受到活生生的台湾现代史的震撼与教育。”两年后,着手报告文学写作,他终于找到自己在历史长河当中所站的位置。

在漫长的调查寻访里,蓝博洲发现,受难者的疑惧,从未消失。

采访林雪娇时的蓝博洲既不了解历史,也没有任何提问经验,但那次却“最轻松”:“那些事已经憋在她心里40年了。她每一天都在反复咀嚼他们的历史。所以我根本不用问什么,她只是不停地说……她说自己每天晚上做噩梦,穿着红色的、牢里的难友帮她织的毛衣,押到刑场,执行枪决。子弹就从这里出来。”蓝博洲比划着胸口。“她的床下永远放着一根铁棒。怕国民党特务来找麻烦。”

事实上,面对找上门来、蓄着胡子的蓝博洲,林雪娇心中也颇为忐忑。“我有点感觉,她那双老花眼镜后面的眼睛,是有点质疑的。她不晓得我是干嘛的,以为我是国民党情治单位派过去探底的特务。那时候政治犯还经常要做思想汇报,定期要写报告的。”

彼时距离台湾解严只有咫尺之遥,但跟一个素昧平生、不知底细的青年吐露往昔,依然潜藏风险。蓝博洲后来才知道,林雪娇一边说一边给自己鼓气:“就算他是国民党派来的,我也要讲,就算被用进国民党的资料里,至少也能有人看到、有人知道。”

钟浩东的遗孀蒋蕴瑜在受访时不愿提及《光明报》这个敏感词,但蓝博洲没有遵从她的意见。出版后蒋为此不快。蓝博洲一面理解老人的“生气是因为恐惧”,一面向她解释,时代已发生变化,若不写《光明报》这个关键词,读者就无法了解钟浩东的真正事迹与时代背景。而这种不了解,正好被“台独派”利用。

“烈士的后代也不了解,因为即便他们的母亲知道,也不能告诉他们。国民党要给他们最彻底的反共教育。比如我在《好男好女》里演的萧道应,他的儿子上高中时看了《台共叛乱史》,当场大哭,质问母亲说‘你们怎么会是共匪?’当我向有些人证实他们的父兄的确具有社会主义思想,甚至参加了中共在台湾的地下党组织的事实时,他们通常的反应却是,他们的父兄怎么会这么笨呢?有的人甚至因为反国民党而支持‘台独’。这是一个双重的悲剧!”

二十几年来,为了寻访被湮灭的历史,蓝博洲走遍台湾的城镇与山村,并远赴大陆各地、香港和日本,采集幸存者的历史证言。导演侯孝贤称蓝博洲为“咬住就不松口的牛头犬”。学者汪晖认为,从1950年代肃清以后,作为中国革命与亚洲革命之一翼的台湾左翼始终处于边缘地位。在这种背景下,蓝博洲所做的“现代史考古”和“文学史钩沉”的工作更值得尊重。

1993年5月,台北六张犁公墓挖掘出201个白色恐怖时期被枪决却无人认领者的墓冢,举台震动并引起重视。一个月后,台北成立了由政界、学术界、政治犯与死难者家属组成的“50年代政治案件处理委员会”。台湾“立法院”通过85人的连署提案,建议“行政院”为白色恐怖下的受难者成立专案组,解决善后事宜。

今天,台北“总统府”对面已经立起了白色恐怖政治受难者纪念碑,上面刻有如下的碑文:

“……昔日威权体制下,统治者高高在上,迫害人权剥夺自由,造成无数生命的陨落、家庭的破碎和种种不公不义,举国上下遂长期处于不安与恐惧之中。

我们不仅要追求历史真相,追究责任,更应记取教训,使执政者不再重蹈覆辙。”

看起来,那些志士似乎重新得到了某种承认和“礼遇”。“白色恐怖”幸存者陈仲豪撰文称,蒋蕴瑜后来重回大陆,在粤北找到抗战烽火期间寄养在农家的儿子。昔日是刚刚出生的婴孩,眼前已是年逾花甲的老农民了。陈少麟和陈绿漪等在台湾参加过地下工作的革命者,侥幸逃离虎口,回到大陆,却在解放后的历次政治风暴中,成为极左路线的牺牲品。而更多的烈士,历经多年,身份方才得到两岸认可。

但这些还远远不够。曾长期专注台湾研究的学者徐博东说,大陆到现在为止没有一本像样的写台湾地下党的著作。

“大陆人现在看台湾,就是好山好水好小吃。蓝博洲先生的工作给了我们在大陆的人理解20世纪中国的一个契机,一个重新从一个特殊角度去看待我们自己经历过的历史这个角度。如果不能找到一个方式来突破冷战和内战给我们造成的隔绝,在思想、知识、情感上有所突破,那我觉得对年轻一代人而言,改变的机会就更困难了。”在今年秋天两岸人参加的沙龙上,汪晖说。

(感谢蓝博洲先生、中信出版社、法律出版社对本文提供的大力帮助)