金岳霖被抛入生活之流的心灵

周建平

今年是哲学家金岳霖诞辰120周年。他是中国现代逻辑学与知识论的开拓者,早年沉浸在抽象世界里,“思想大都不能在活的具体的事上停留多少时候”。1949年后,一个崭新的世界出现在他面前,他决心做一个“新人”

1936年秋,北平。向晚时分,火车站灯火荧煌,人潮滚滚。

置身于这雄浑而陌生的五朝古都,殷海光恍然若失。他沿街寻走,随意找到一家小旅馆住了进去。

在房间刚坐定,门帘被掀起,一个面目姣好的女子立在门外看着他笑,殷海光顿时满面窘态。见这个乡巴佬不像“客人”,女子放下门帘离开了。

17岁的殷海光是到北平求学的。一年前,他读到清华大学出版社出版的金岳霖著作《逻辑》。这本奠定金岳霖研究西方现代逻辑学开山祖师地位的著作,以其见解精辟、结构严谨、解析细密,让学界大为赞叹,也让殷海光对当时的学术中心北平更加向往。

第二天,殷海光起了个大早,辗转找到北总布胡同12号,终于见到仰慕已久的金岳霖。

两人共进早餐,谈学问。金岳霖问殷海光读过什么书,听说他没有读过怀特海和罗素合著的《数学原理》,金立即把书借给他。

以殷海光那时的程度,根本无法读懂这本皇皇巨著——因为内容艰深,直到今天,国内还没有《数学原理》的完整中译本。但殷海光高中就在《东方杂志》发表了学术论文,并出版长达40万字的译著《逻辑基本》,年少轻狂的他讨论起问题来,满口“我认为一定……”、“我敢说……”。

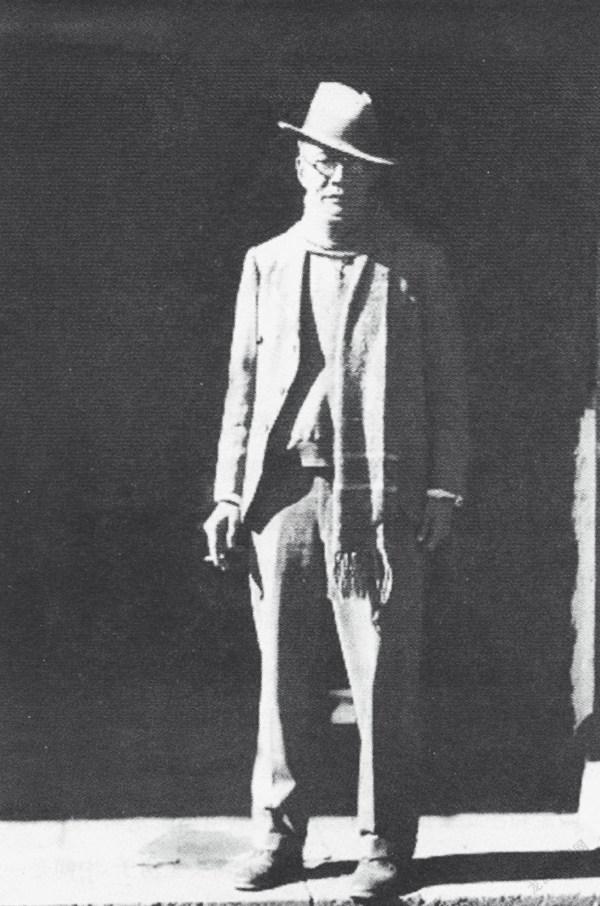

眼前这位“个子高大,脸型方正,前庭饱满,戴眼镜,白发梳到后面,酷似一个英国绅士的中年人”,说话口气则是“如果怎样,那么怎样”、“或者……”、“可能……”。殷海光感到,金岳霖的谈吐和其著作一样审慎。

令殷海光惊讶的是,金岳霖的书房里只有罗素、休谟、布莱德雷等人的书,而当时享有大名的学者如张东荪、郭大力等人的书,却一本都没有。金岳霖解释说:“时下流行的书,多是宣传,我是不会去看的。”

如果说金岳霖的慎思审问、不苟时俗,给了殷海光治学方法上的启迪,那么在往后的日子,这种品质对殷海光的影响,则逐渐上升到思想生命的层面。

抗战期间,殷海光追随金岳霖来到西南联大。彼时,西南联大聚集了大批不同倾向和趣味的知识分子,成为各种政治、学术的“主义”争论活跃的阵地。各党各派,异说纷纭,殷海光陷入迷茫。

1938年5月游昆明西山太华寺,左起:周培源、梁思成、陈岱孙、林徽因、金岳霖、吴有训,小孩子是梁再冰和梁从诫

一个寂静的黄昏,殷海光和金岳霖一起散步。他问老师:“现在种种宣传闹得很响,哪一派是真理?”“什么才是比较持久而可靠的思想呢?”

“经过自己长久努力思考出来的东西……比如说,休谟、康德、罗素等人的思想。”金岳霖说。

在生命最后的时光,殷海光仍对老师的教诲感念不已:

事隔二十多年,我经过了许多思想上的风浪以及对这些风浪的反思,我想老师之言我完全了解了。无论内容怎样不同,休谟、康德和罗素等人的思想都是纯洁而独立的。我一直以做这一类型的思想工作者自勉。因此,如果我要写文章,我也极力避免在受左或右的影响甚或支配的刊物上写。——《致卢鸿材》1968年7月5日

在殷海光心中,老师也是一位“纯洁而独立”的思想者。

转变发生在1952年。

4月17日,金岳霖在《光明日报》发表《批判我的唯心论的资产阶级的教学思想》,全面检讨自己,并说:“我从前是对不起人民的人,是有罪过的人,从现在起,我要做一个新人。”

文章点名批评自己的两个弟子,“反动”的殷海光和“为美帝国主义服务”的王浩(此时王浩在哈佛大学从事学术研究)。“我培养了只做概念游戏,不关心政治,甚至于反动的人。例如殷福生(殷海光原名)就是我所供给所培养的一个反动分子,他现在在台湾为蒋匪帮服务。”实际上,殷海光到台后,频频批评国民党政府,不见容于“蒋匪帮”,甚至被蒋政府逼离任教多年的台湾大学。

这篇“忏悔录”很快流传到海外。殷海光在报上读到,思绪起伏不已,黯然神伤。

悲伤之余,殷海光仍设身处地去理解他的老师。当牟宗三在香港《自由人》杂志发表《一个真正的自由人》,指责金只有“纯个人兴趣和纯技术观点”,精神无所主,殷海光立即撰文批评他不理解大陆知识分子,只会说风凉话。

胡适难以相信金岳霖的转变出于真心,他评论道:“将这一位最倔强的个人主义的中国哲学家的脑给洗干净了?还是我们应该向上帝祷告请准许我们的金教授经过了这样屈辱的坦白以后可以不必再参加‘学习会’了?”

事实上,在思想改造运动中,金岳霖并未感到屈辱。相反,他真诚地认为自己有罪,悔改之意坚决而彻底。

1952年2月-3月,金岳霖先后3次在清华文法学院师生大会上做思想检查,检讨自己对“资产阶级旧哲学”的留恋和思想错误,态度诚恳热情,受到师生欢迎。

冯友兰多次检讨不过关,组织让金岳霖去冯家做工作。一进门,金岳霖就说:“芝生啊,你有什么对不起人民的地方,可要彻底交代呀。”说着说着,就扑上去和冯抱头痛哭。

1951年发表的《了解<实践论>的条件——自我批评之一》中,金岳霖把自己归为“搞旧哲学的人”。对旧哲学“包袱”,“我们不能有别的打算”,不能“试图减轻一点或减少一点”,而必须把包袱扔掉。“在循环往复中,我们要不断地改造。”

正如费孝通所说:“我们有一个共同的东西,我们真的觉得思想非变不行,历史决定我们的。从金岳霖开始,他也觉得非变不行。”“像冯友兰、金岳霖等人都承认思想非变不行。而且认为是原罪论(sin),这个是历史给我们的,我们逃不出去的,非得把它承担下来。”(《费孝通先生访谈录》,《南方周末》2005年4月28日)

“背着沉重的‘原罪’的十字架”(季羡林自传语),每一次自我检讨,对金岳霖来说都是一次精神净化。他多次在文章中、在私下跟哲学所同事说,“洗澡”让他神清气爽。1958年,他在牛津大学演讲时说:“批评与自我批评最初有一点痛苦,但习惯了就不觉得痛苦了,甚至有一点令人振奋,因为我们看到我们身上的思想尘垢被清除了。”

从1954年到1959年,他批判杜威和胡适的实用主义哲学,批判梁漱溟、费孝通、章伯钧,还写《罗素哲学批判》批自己过去的学术偶像。在反右运动中,他把矛头重新指向自己,撰写《<论道>一书总批判》和《对旧著<逻辑>一书的自我批判》,推倒了自己过去的全部思想。

1949年后的金岳霖让殷海光感到隔膜,他只能一厢情愿地解释老师的精神突变。牟宗三的“纯个人兴趣和纯技术观点”的看法,倒点出金岳霖对哲学游戏的沉迷,以及对哲学外的领域的漠然。

金岳霖在1927年的一篇文章中,提到哲学对他的意义——“坦白地讲,哲学对我们来说是一种游戏”,这在一定程度上印证了牟宗三的看法。“我们可能天真地做哲学游戏”,“政治是人们追求权力的领域,财政和工业是人们追求财富的领域。爱国主义有时是经济的问题,慈善事业是某些人成名的唯一途径”,“但是一个人在肮脏的小阁楼上做游戏,这十足地表达了一颗被抛入生活之流的心灵。”

表面上,金岳霖对政治漠然,然而,他的“个人兴趣”和“技术观点”之外,并非像牟宗三以为的那样一片空白。金岳霖的思想生命,比牟宗三所想象的更为诡晦。他的阁楼里有某种“斯巴达”的情怀和“乌托邦”的激情,并蕴藏着冲出阁楼的冲动。

金岳霖少时住在玉皇坪广场附近,广场上常有学生结队做操、唱歌,“十万军人/狠狠狠/好把乾坤整”,“中国若是古希腊/湖南定是斯巴达/中国若是德意志/湖南定是普鲁士。”

他始终怀念那个朝气蓬勃的时代,认为那时“湖南人的雄心壮志是了不起的”。16岁那年,辛亥革命爆发,他马上剪了辫子。但这也是个被金岳霖称为“有瓜分恐惧的时代”。1916年,听说袁世凯接受日本提出的《二十一条》,并且要做皇帝,身在美国的金岳霖,在房东家临街走廊上大哭一场。

年轻时,金岳霖还有“学万人敌”的大志。

1914年,他获得官费赴美留学,五哥建议他学当时流行的簿计学(相当于现在的工商管理)。1917年在宾夕法尼亚大学读商学并获学士学位后,他致信五哥:“簿计者,小技耳,吾长七尺之躯,何必学此雕虫之策。昔项羽之不学剑,盖剑乃一人敌,不足学也!”

他进入哥伦比亚大学攻读政治学。在以后的学习中,他逐渐迷上抽象思想,对政治学学理上的兴趣,远大于对政治问题本身的兴趣。1921年,金岳霖获博士学位后,兴趣终于从政治学转向哲学,并系统接触休谟、罗素等人的思想。

“在1918年到1920年这一段时间之后,我就没有离开过抽象思想。这一习惯形成之后,我虽然是一个活的具体的人,我的思想大都不能在活的具体的事上停留多少时候。”(《金岳霖的回忆》)

抽象世界,既是他所爱,亦是他所长。他在其中遨游宇宙,穿越时空,而一落到具体层面,他只是个在阁楼做游戏的人。“我是在抽象方面思想能够相当精细而在人与人之间情感百分粗疏的人”,“加上个人研究哲学的习惯,对于当前的现在总难免有点子麻木。”对当时知识分子普遍关心的时局问题,他有着朴素的爱国情怀和隐微的乌托邦激情。但这种复杂的情感,也因他对政治的失望和不擅长而被压抑着。

1922年,金岳霖发表《优秀分子与今日社会》,公开表示对政治保持中立和疏离。“我开剃头店的进款比交通部秘书的进款独立多了,所以与其做官,不如开剃头店,与其在部里拍马,不如在水果摊子上唱歌”,知识分子应“不做政客,不把官当做职业”,“不发财”,有“独立的环境”,有一群志同道合的人在一起。

1926年回国后,金写信给他的五哥,对政治的悲观溢于言表,“我不能改变这个社会,也不愿意为这个社会所改变。看来,从政的想法是错误的。”

他甚至对“人类”悲观:“我也怕人,并且还不大看得起人类这样的动物。我总觉得世界演变到人类的产生,无论从方向或结果着想,总不能说是十分满意。”

于是,金岳霖在“阁楼”里以他擅长的方式实践自己的乌托邦。他的《论道》一书在抗战期间完成,这本野心宏大的著作,涵盖“时”、“空”、“无极”、“太极”等等终极命题,构造了一个庞大而严密的宇宙观。从《论道》可以看出,一旦进入抽象领域,金岳霖的乌托邦世界就变得异常明晰。

尽管这部著作的写作方法是完全西式的,金岳霖还是在《论道》中用了许多传统文化的“概念”。他承认,《论道》的“道”,“我可以另立名目,而另立名目之后,这本书的思想不受影响”,“我这本书有旧瓶装新酒的毛病。”(《论道·序》)但在这个蔚为大观的形而上学世界,金岳霖不仅要满足他那乌托邦式的宇宙想象,还要把自己的爱国情怀浇灌进去。因此,他以“道”来命名这本著作,用“无极”、“太极”、“出入”、“几”等有中国味的词作为《论道》的重要术语。

冯友兰谈《论道》时说:“从表面上看,我们好像是不顾困难,躲入了‘象牙之塔’。其实我们都是怀着满腔悲愤无处发泄。那个悲愤是我们那样做的动力,金先生的书名为《论道》,有人问他为什么要用这个陈旧的名字,金先生说,要使它有中国味。那时我们想,哪怕只是一点中国味,也许是对抗战有利的。”

到了1949年,一个崭新的世界出现在金岳霖面前。这个新世界的建立者统一了中国,展现了一幅独立、自由、民主、富强的美好蓝图;新世界的指导思想,是金岳霖称赞有“理论的美”的马克思主义哲学。他的斯巴达情怀与乌托邦激情,在新世界结合得如此完美,且第一次从抽象世界落到了地上,让《论道》在这方面的努力相形见绌。

开国典礼上,听到毛泽东用自己熟悉的家乡话宣布“中国人民站起来了”,金岳霖兴奋得几乎跳起来。他逢人便叹:“毛主席宣布中国人民站起来了,真好呵!解放了,中国人再也不受列强欺负了。”

他没有想到的是,不管自己怎么努力“做一个新人”,还是与新世界对知识分子的要求有差距。

1951年,哲学系欢送毕业同学时师生合影。站排左起:沈有鼎、张岱年、王宪钧、金岳霖、邓以蜇、任华、冯友兰

1969年,这位七十多岁的学者被扣上“资产阶级反动学术权威”的帽子。据学者涂纪亮回忆,在哲学所的批斗会里,师生们都知道他是“正直且要求进步的学者”,发言者在他的论著中找不到“反动”言论,“只好空空洞洞地给他扣顶大帽子”。“与会者也明白这是例行公事,表面文章,跟着喊几声批判口号,内心中仍是敬重金老的。”

1980年代末,汪曾祺的散文名篇《金岳霖先生》,让许多人认识到这位学者的纯真:上课生动有趣,深受学生欢迎;待朋友温和,熟悉的朋友都亲切地叫他“老金”;养了一只大斗鸡,和斗鸡同桌吃饭;喜欢收集大梨、大石榴,拿去和别的教授的孩子比赛,比输了就把水果送给孩子们,自己再去买。

有学生问他为什么要研究逻辑,回答孩子气十足:“我觉得它很好玩。”

1926年,在清华教书的金岳霖和美国女友秦丽莲(Lilian Taylor)同居。一日,金岳霖打电话给杨步伟,说有紧急事要请她和丈夫赵元任过来。“越快越好,事办好了请你们吃烤鸭。”杨步伟是医生,她脑海里闪过一个念头,难道是秦丽莲不慎怀孕,老金要我给她做堕胎手术?她赶紧声明:“犯法的事我可不能做。”那边答:“我想大约不犯法的吧。”

赵元任夫妇当即进城到金家,秦丽莲来开门,杨步伟还盯着她肚子看。岂料金岳霖一本正经地说:“有一只鸡3天了,一个蛋生不下来,请你来动手术给取下来,它现在满园子乱跑。”杨步伟听了,又好气又好笑。原来,金岳霖天天给鸡喂鱼肝油,吃得太多太油,“胎儿”太大,难产了。杨让两人把鸡抓着,手一掏,就出来一个葫芦形状的蛋。金岳霖见状,赞叹:“真是手到回春,明天送你一个匾。”事后,金岳霖遵守约定,请赵氏夫妇去烤鸭店大吃一顿。

即使在五六十年代那风雨如晦的岁月,他的孩子气也一如既往。他每周必去王府井搜罗大水果,以供观赏。别人每次走进他客厅,第一眼看到的就是那些排列整齐、姿态奇异的大水果。他保持着斗蟋蟀的爱好,园子里和屋内摆了几十盆蟋蟀。喜欢跟孩子玩耍的金岳霖,每天经过院子,总有一帮小孩高声喊他“金爷爷”。

心思纯真的金岳霖,一旦皈依新思想,便一往无前。

1960年,金岳霖撰文论证逻辑具有阶级性,引发逻辑学界的激烈争论。在一次讨论中,他甚至来了火气,对反对其观点的弟子周礼全上纲上线,说周反对“推论有阶级性”是“立场问题”。直到1961年,毛泽东在庐山的一次谈话中指出,形式逻辑只管形式,不管内容,才为争论画上句号。

在“文革”期间的一次会上,金岳霖又提起那场争论:“毛主席批评后理应很好地检讨自己,可我却不……”在场的人暗自替金岳霖捏把汗,唯恐他会说出“大逆不道”的话。“你说怎么着,我竟然还闹情绪!”听到“闹情绪”3个字,大家松一口气,金岳霖那股认真劲,反倒“大事化小”了。

在很多人看来,金岳霖的较真显得有些可笑,但在学者王晓渔的心目中,“金岳霖先生是一个‘顽童哲学家’,不管在别人的回忆文章还是他自己的回忆录里,他都是一个‘天真汉’的形象。”

1973年春,北京。在旅馆里,陈平景拨通了中国社会科学院哲学组的电话,询问金岳霖的地址。10分钟后,他雇车直驶干面胡同。

门敲开了。

“你是?”

“我是殷福生先生的学生姓陈,从美国来的。”

“哦!请坐……殷福生,他现在在哪里?”

“他在1969年9月16日病故了。在台湾。”

“殷福生他病故了?”金岳霖神情惊愕,“殷福生……他什么病啊?怎么死的?唉啊!怎么死的……”

“他在67年发现有胃癌,在台北开刀,癌细胞已扩散了,但恢复得很好,以为可以到哈佛去,没想到……”陈平景一时情绪激动。他继续说:“这里有他写的一部书,他生前要我设法给您送来的,叫《中国文化的展望》。”

金岳霖急忙翻开书,陈平景在一边说:“金先生,这序里有一段提到您的。”金岳霖严肃地打断他:“这个不重要!”继续急切地翻阅目录。

一刻钟后,金岳霖放下书,眼眶湿润。

这位78岁的老学者,开始滔滔不绝地对陈平景聊起与学生殷海光的往事。

政治的分歧没有消减这对师生的情谊。也许,历史的狂澜可以改变很多人的思想,却很难洗刷掉人的性情。

(参考文献:金岳霖《金岳霖学术论文选》、《论道》,刘培育主编《金岳霖的回忆与回忆金岳霖》,中国社会科学院哲学研究所《金岳霖学术思想研究》,王中江、安继民《金岳霖学术思想评传》,陈鼓应等《春蚕吐丝——殷海光最后的话语》,张斌峰编《殷海光文集》,杨步伟《杂记赵家》,陈远《此般师生此般情——金岳霖与殷海光》,朱学勤、陈群《费孝通先生访谈录》,杨奎松《思想改造运动中的潘光旦》,谢泳《金岳霖的理想和无奈》,陈平景《陈平景致李敖》,季羡林《1949年后我背着沉重的“原罪”的十字架》)