我所认识的巴托克(上)

王崇刚

除科达伊之外,另一个对我音乐生活有决定性,或者说是像夜空中的灯塔般间接而非直接影响到我的人就是贝拉·巴托克。尽管我已尽己所能地从他那里学到了很多,但他从未在学校里教过我,也从未给我打过分,所以我并不把他列为我的老师。

从本质上来讲,他伴随了我的一生。

起初,他仅仅是个名字,一个从我孩童时代就听说的名字。这个让人敬畏的名字,曾在大人之间引起激烈争议;这个飘于空气中的名字,就像即将袭来的暴雨,瞬间阻止了大自然的脉动;每每听到爸爸为这个名字辩护时,我心里都感到自豪。

然后,这个名字变成了音乐:一套交给我演奏的钢琴作品,简易的练习曲,唤作《献给孩子们》。那时我六岁,这套曲子也仅“四岁”,却与我当时听到的所有音乐都不太相同。然而,这些曲子不像其作者的名字,它们从不会让人畏惧。让我惊奇和快乐的是,老师让我大胆地弹奏它们,而且我发现自己可以掌握它们——我很快熟悉了二十八首中的第十五至二十首,并能很兴奋地为所有想听的人演奏。

接着就是这个人。一天,我和爸爸去听音乐会。在音乐厅的台阶上,爸爸对身边一个人说:“你好,巴托克教授。”我的心怦然一动,他就是巴托克!随后父亲让我向巴托克教授问好,他了解到我正在弹奏他的曲子后说道“嗯,有时间一定给我弹弹”。当时我站在那儿,双颊绯红,心中一阵激动,一阵慌乱。

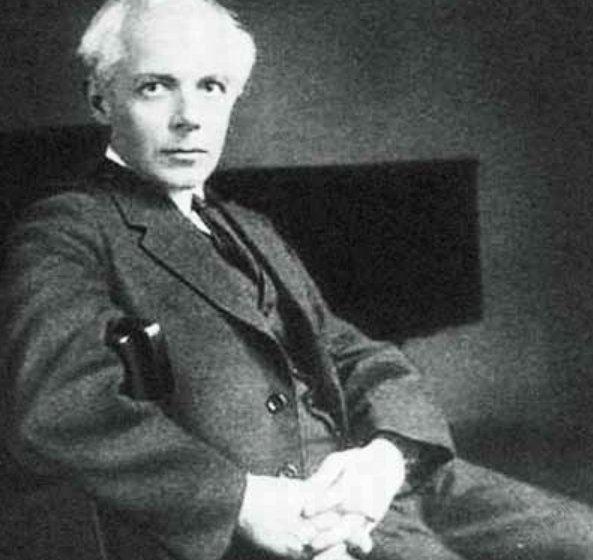

巴托克个子不高,跟我爸爸比显得很矮;此外他还很瘦,脸色苍白,满头白发(没错,当时巴托克虽只有三十四岁,但头发已经白了)。他的嘴唇很薄,只在羞怯地微笑时才勉强动一下,或是在为了让人听到他轻声的话语时才会勉强张开。嘴巴上方是漂亮的、直挺挺的鼻子;哦,还有眼睛!从来没有一双这么漂亮的眼睛!大大的,炯炯有神,而且非常锐利——他的目光有一种烙铁般的感觉,似乎要给所有他注目过的人留下印记。

从那时起,我一次又一次地看到他,在街上,在音乐厅。当我们碰面时,我鞠躬问候,他则回过身来点点头。

过了很长时间,直到我进入李斯特音乐学院学习后,才为巴托克演奏过他的作品,他也才跟我说过话,但他并没教过我。他名下有一个钢琴班,却从不教作曲,并对自己的拒绝不做任何解释。最近我听说他曾对年轻的作曲家桑多尔·瓦雷斯(Sandor Veress)说,他认为作曲从根本上而言,是一种由下意识的力量引领的本能。他生怕在教学过程中,把这种力量强拉到表面,而戕害其源头。

虽然我们没有理由去质疑这一说法的真实性,但另一种猜测可能更合理一些,也就是:巴托克根本就不是教师。他不具备教学的天赋,也没有这方面的欲望,教学生是为生计所迫。从这一点看,他选择教授钢琴是很自然也很坦诚的选择。虽说如此,他依旧很严谨地对待自己的钢琴教学,制作了很多一流的巴赫作品、贝多芬奏鸣曲以及其它作品的教学版本。但他很少对他自己的钢琴音乐给予指导,从来没在课堂上正式讲授过他的作品。不过毫无争议的是,他的确是位超一流钢琴家。

从我老师的屋子穿过走廊,就是他的房间。尽管有隔墙,但也能经常感觉到他离我很近。我经常能在学院的音乐会、考试,还有其它场合听到他那高调门的、有些刺耳的声音。

那时,我已经听过了很多他的音乐。我出席了他《第二弦乐四重奏》的首演,那是一次颠覆性的体验。尽管我敬畏它,却根本没有听懂。我惊讶于他用非常慢非常忧伤的乐章作为结尾;宏大的中间乐章——一首谐谑曲,拥有超凡的力量,像飓风一样裹挟了我。

我曾听过非常有名且杰出的沃尔鲍尔四重奏团演奏过这部“冒险”一般的作品。伊姆雷·沃尔鲍尔(Imre Wldbauer)是我祖父朋友的儿子,也是优秀的小提琴家。几十年来,他们给城里的音乐爱好者演奏最好最重要的现代室内乐作品,以及古典和浪漫主义时期的经典四重奏作品,功绩斐然。从他们那里,我聆听到了德彪西和拉威尔的弦乐四重奏、科达伊的两首四重奏、巴托克的五首弦乐四重奏(第六首,我第一次听到的是科利什四重奏团在美国的演出)、勋伯格和贝尔格的四重奏、多纳伊和科达伊的三重奏、拉威尔和科达伊的二重奏、巴托克的小提琴与钢琴奏鸣曲,以及其它很多作品。

在有生之年,巴托克的地位饱受争议。早年,他拥有一群热心的追随者,但是大量观众拒绝甚至敌视他的音乐,这种情况一直延续到他生命的最后几年,也许是最后几个月。直至他病入膏肓才感到了“快乐”——这种“快乐”不仅因他听到自己作品的高水平表演而起,还因公众对他作品中音与声之力量的幡然醒悟,人们自发的喝彩而致,这时的巴托克甚至无以名状。真的,他的音乐在那时已拥有明显的优势,相比他的早期作品,可以更容易地被越来越多的人所领悟。像一些评论家所说,这不是衰老的开始,也不是自觉屈从于大多数。他死后,科达伊将他朋友的生活和作品比作“箭的轨迹”——一个生动而又真切的比拟。

在我与他只有一条走廊之隔的时候,他的事业有了重要转折:他唯一的歌剧《蓝胡子公爵的城堡》于写成七年之后在歌剧院上演。十分有趣的是,匈牙利人不愿意指挥它,而当时与布达佩斯歌剧院有定期合同的指挥埃奎斯托·塔戈(Egisto Tango)则成为巴托克最早的拥趸之一,不仅演出他的歌剧,还指挥他最早的舞剧《木刻王子》。巴托克的第三部舞台作品《神奇的满大人》也在经历了诸多的反复和险情,直到多年后才在他的家乡首演。

1918年《蓝胡子公爵的城堡》首演时,爸爸觉得我太小,这部作品对我来说太厚重了,所以没让我去看。或许他应该让我去的,那样我就能早一点写出自己第一首有创意的作品来。

但这一事件所引起的波澜没有悄无声息地从我身边溜走。这是一次多重成功,它激起了一部分听众的强大热情和另一部分听众的全然抵制,一场猛烈的争论以及一道深刻的裂痕。这部歌剧一度成为保留剧目(1920年代早期还在上演),但后来不可避免地被放弃了,大约又过了十年,它才被重新搬上舞台。

这是一部独幕剧,时长几乎不到一小时,但在那个时代却是一剂猛药。作为最早的心理歌剧之一,它深刻剖析了男女关系的内在结构,仔细考察两个世界交集与分离的深渊。在那里,男人和女人一起追求,一起伤害,一起内疚。贝拉·巴拉兹(Bela Balaz)那萦绕人们心头的美妙台词,被巴托克精巧、强烈、诗意的乐思,推升到超凡的境界。这不是巴托克最完美的作品,但它给了我们很多人以最深刻的启示。

《木刻王子》是一个迷人的民间故事,但要搬上舞台让人人满意却是很有难度。巴托克的此番创作是一次不愠不火却坚实的成功,可爱的乡村风格唤起了童话般的抒情幻想。

巴托克第三部舞台作品《神奇的满大人》所遭遇的是剧本问题。这是门尼哈特·伦吉尔(Menyhert Lengyel),一位非常成功的剧作家写出的又一部以男性视角陈述爱情哲学的作品,其主题与王尔德的《莎乐美》相似:“爱之神秘比死之神秘更强烈。”

《莎乐美》中,这句话是由剧中女主人公在凝视并爱抚施洗者约翰被割下的头颅时讲出的。伦吉尔-巴托克的作品则是无需言辞即能表现的,不管人们多少次,用什么方式,试图杀死一个男人——一位神奇的官员,在他对女人的欲望得到满足之前,都是不会死的。

虽然在今天的剧院里,这是一个温和甚至老套的主题,但是在二十世纪初,无论它在哪里演出,都会引起骚乱。当然这种场面还是很少见到的,因为在大多数剧院,它都被禁演。直到1926年,布达佩斯才有了要演出它的意思,年轻的导演米克洛斯·拉内鼓足勇气,向他的上级机关——教育部建议上演它。

也因这个剧目,命运把我的生活与巴托克《神奇的满大人》之成败联系在一起,让我和作曲家的关系更密切。剧院导演让我与巴托克本人一起用双钢琴为委员会那些所谓专家们演奏剧中的音乐。很难描述这次机会对我来说有多重要,我非常珍视这项使命。巴托克教授与我练习了两三天,我想我们奉献了一次让人印象深刻的表演,它传递了作品中管弦乐的整体构想。

但演出最终并没有被通过。当局基于“道德原因”拒绝批准。

除了“道德”方面,这部作品的舞美设计也是个大难题。后来,我看过、也听过几次演出,尽管多数演出音乐上很精彩,但除了奥莱尔·米洛斯(Aurel Miloss)的舞台设计,大部分布景都不让人满意。

偶然有一次,剧作者伦吉尔出席了演出——当时他已经很老了。演出结束,他匆匆来到后台,希望作为合作者谢幕,可是没人认识他。就在他即将被粗暴地撵出去时,碰巧路过的我认出了他(我是那晚演出的指挥, 那是在1960年代初的佛罗伦萨)。看到他我很心痛,岁月夺取了他年轻的风采,我猜他晚年过得很苦。我太理解他对再次谢幕的渴望了,因为这也许是他人生中的最后一次。我努力向舞台监督解释这一情况,但他还是拒绝让伦吉尔谢幕。他说,没人知道这位“满大人的祖爷爷”是谁。争吵一直在持续,但掌声不会这样,所以,这场争执也就变得没有意义了。

我与巴托克的另一次早期接触有关民间音乐与创作。众所周知,巴托克与科达伊一生致力于收集、分类与研究匈牙利民歌。其实这项工程很早就开始了,两位大师最终将分散的成果系统化,让这一爱心伟业结出了硕果。在这项伟业的背后,是他们对“音乐艺术的根基在于民间音乐”的信仰。民间音乐与专业创作的联系,本应该是自然而然和连绵不断的,就像它原来在意大利、法国、德国和很多其他国家那样。只是到了近代,这些地域的音乐原创力濒临枯竭,致使这种联系被割断了,西欧也不再有新民歌。

在喀尔巴阡地区,就是现在匈牙利及其大多数邻国所在的区域,本土音乐发展被鞑靼人的入侵、土耳其的长期占领以及德国人更长时间的统治而严重阻断。

民间艺术有它自己的发展路径,有时公开,有时隐蔽,但专业艺术是占领这些地域的统治者们所强加的。在匈牙利,最强烈的影响来自德国,这些影响不总是乐于被人们接受。那些察觉到匈牙利民歌的存在以及生命力的人,不自觉地成为政治上的叛逆。巴托克早年在推翻哈布斯堡王朝阶段就很积极,这可以在他这一时期的信中,他给杂志撰写的文章中,还有他的音乐中看到。在他早期的《科苏特交响曲》(Kossuth Lajos,1802-1894,1849年宣布匈牙利独立,任国家元首)中,这位英雄的音乐主题以及其它匈牙利旋律与奥地利颂歌《天佑吾皇》的滑稽模仿形成对比,海顿用纯粹的快乐热情谱写的旋律,在这部作品里被残暴地歼灭。

在匈牙利,吉普赛音乐这一虚幻概念让民间音乐变得特别复杂。实际上,吉普赛音乐只是装饰过和在器乐上改编过的乡村素材,尽管它一度被认为,甚至被李斯特这样有声望的音乐家认为,是匈牙利人的原创音乐。

匈牙利民间音乐一旦在非常古老和原始的基础上被开发,一种全新的“现代”音乐便开始鹊起,它也许是二十世纪初最具时代前瞻性的音乐。其国际影响力,应归功于那些匈牙利巨人——巴托克和科达伊的出现。

他们出现在同一地域,同一时段,是惊人的巧合,在音乐发展史上也是独一无二的。但这同样也让下一代有创造性的音乐家非常难受——他们中很多人非常有天赋,但没有一个能达到这“两位老者”的高度。这些人倾向于脱离民间音乐基础,去遵从序列主义、后序列主义的创作手段,让人非常遗憾。

有趣的是,尽管巴托克的音乐变得广为人知并受到欢迎,他自己作为一个“人”,作为音乐家,从来没有被理解,可能到现在还没有。即使是斯特拉文斯基,其自身背景有可能引领他去欣赏巴托克的精神,也不理解他。斯特拉文斯基贬低巴托克与民间音乐的关联,高傲地书写自己的“深刻宗教性”。不同之处在于,巴托克自称是无神论者,斯特拉文斯基恰恰笃信宗教,很虔诚,深入到骨子里。斯特拉文斯基早期作品也深深根植于民间音乐,后来却放弃了它,去拥抱新古典主义,然后是序列主义写作风格。但巴托克只射出了一支箭,射向一个目标。重要的是,他射中了要害。

将匈牙利民间音乐进行收集、分类不是一件小工程。单单收集素材,工作量就很惊人:超过一千首歌曲,它们一部分被收集者记下,一部分录在蜡筒唱片上。巴托克、科达伊和他们的朋友们首先将这些歌曲誊写在谱纸上,然后将这些材料按照芬兰科学家克罗恩(Ilmari Krohn)的系统进行分类,以备音乐学研究。

在我的学生时代,这个任务还没有彻底完成。科达伊组成了一个工作室,如果他的作曲学生愿意的话就给予一些帮助。我们所有人都渴望加入,尽管它让我在学院的时间翻倍(我自己的生活负担已经很重,学习钢琴之外也要像所有其他同龄孩子那样去上高中,甚至在我父亲的室内乐班上帮忙,给小孩子上钢琴课挣些钱)。巴托克也不定期地参与这个工作室的活动,有两位大师领衔,对我们这群学生来说是极大的鼓舞。

后来让我惊讶的是,这一工作对于我们的新音乐是多么必要。两位大师原本可以把他们的时间用在创作上,却将精力花在对如此众多的素材进行分类研究的工作上,这一工程完全是在两位大师追求完美的精神下完成的——它建立起前无古人的勤勉榜样。

——论其对爵士乐的影响及其编订的《莫扎特钢琴奏鸣曲》