青春逝去之后,蝉在枝头高歌

白夜夜

“如果,如果我们明年再来,还会有蝉吗?”

“当然有,可是那是另一批新蝉。”

在林怀民写于1969年的中篇小说《蝉》的结尾,主人公翁陶之和庄世桓有这样一段对话。小说里的青年们,在青春的终站即将到来前,度过了一个奔放的夏天,他们在“明星”和“野人”咖啡屋流连,莫名感伤,被青春和死亡以及早夭的隐忧挟裹着,“进行燃烧青春的仪式,也惶然地找寻自己和彼此”,终于,狂欢谢幕,主人公在离别纷涌而至、青春劫毁之后,突然听到了一阵蝉声,一种近似于欢乐的情绪骤然到来,他在刹那顿悟之后,准备进入另一个生命阶段。

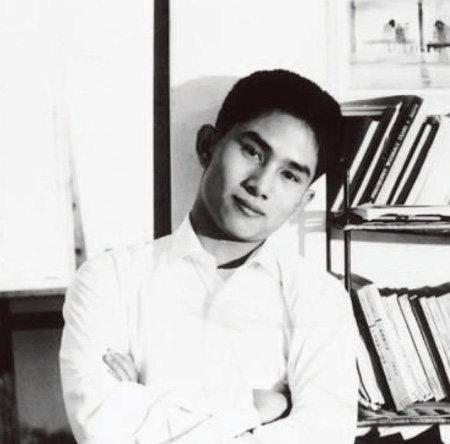

林怀民之于我,曾是一个青春乡愁般的偶像,第一次看到他舞蹈的片段,第一次看到他的照片,尤其是《蝉》封面上那张棱角分明、气质异常干净的脸,以及他书中那些文字,都让我想起16岁时那些稍纵即逝的画面,在山林间奔跑的晚上,在草地上搜寻野花的春天,还有某个夏天,我们一群少年在池塘里嬉戏,有个同学从水中跳出来,沿着小路跑过来,当时月亮特别亮,一片月光映照在他肩膀凸起的骨骼皮肤上,像是一簇冷火。他跑过来了,喘着气,眼睛黑不见底。

但林怀民却并没有将自己停在那个少年时代。2013年,“美国舞蹈节”把终身成就奖颁给林怀民,这是现代舞世界的至高荣誉,曾经颁给许多舞蹈大师,而林怀民是第一位欧美之外的获奖者,《外滩画报》韩见和菲戈的文章在分析林怀民获奖原因时,曾经这样说:“林怀民之所以享有如今的声誉,不是因为他把自己打造成了明星偶像,也不只是因为他对中国元素的现代舞所作的开拓性探索,还因为40年来他创办的云门舞集真正和台湾社会建立了良性互动。”

从1993年开始,云门舞集就频繁下乡演出。从表面上看,之所以发起下乡行动,是因为台湾演出市场比较小,演出容量就那么大,尤其是舞蹈团,生存形势非常严峻。1988年,“云门”曾经因为台湾社会环境的变化,一度暂停;1993年,“云门”去美国演出《薪传》之后,经济状况不佳,也迫使“云门舞集”另辟蹊径,寻找适合台湾的运营之道。

但事实上,“云门舞集”的下乡行动并非单纯的票房扩容。最初在低收入社区和校园进行的演出,都是免费的。后来的下乡演出,也不是演了就走,而是和当地民众有非常良好的互动。他们演出的地方,往往不是正规的剧场,而是露天的舞台、学校的操场,甚至榕树下的一块空地,即便在这些地方,他们照样认真演出,在互动环节,还邀请观众尤其是孩子一起舞蹈,“我知道艺术家不只是为着那掌声与鲜花工作,却不明白艺术不只是技术、形式与结构。艺术工作原来只是将心比心,是人情的往来。”

结果就是,他们所到之处,总有热烈欢迎。2008年2月,“云门舞集”的八里排练场毁于大火,在他们并没发起捐款的情况下,自发捐款却源源不断涌来,从企业家捐助的二三百万,到幼儿园小朋友捐助的100元,“云门舞集”在短期内收到了来自社会各界的5000笔捐款,共计3.7亿新台币,为的是“让‘云门舞集’有自己的房子”。林怀民笑称,自己有五千多个股东。

一些学者曾在上世纪90年代提出“社会资本(Social capital)”理论。社会精英有义务帮助整个社会增加联系、信任,以及共同信念:林怀民和“云门舞集”,就这样成为给台湾社会储备“社会资本”的重要力量。所谓“正能量”,其实就是——给整个社会的积累里,竭尽所能地添加一点收益。

从前我曾以为,人生像蝉,童年和少年,是在泥土里的蛰伏,青春盛放的时候,也就是挣脱蝉蜕跃上枝头的时候,因了林怀民,因了许多人,终于知道,青春会逝去,月下的冷火会慢慢熄灭,整个人生其实都是蛰伏,真正的枝头高歌,其实发生在生命的熟年,是你将自己献给整个世界时的宣言。