刘慈欣 三体,与不可思议的雨果奖

《三体》用准确的比喻刻画了宇宙中的伟大奇观,犀利地呈现出血淋淋的历史带给我们人类的恐惧又被投射在星系之中

我刚从斯波坎酒店的狭小前厅出来,一辆出租车就停在跟前——正是刚才载着我从机场来酒店的那一辆。司机从窗口伸出脑袋,“你还没给我付钱!你的信用卡不好使。”

我偷瞄了一眼后座的乘客,他正盯着我,脸上写着不满和怀疑。“不,不。”我无助地摆手,“这是个误会。”

我掏出手机给他看支付软件发给我的收据。

他也掏出手机,打开同样的支付软件:并没有收到我支付的款项。

我们俩面面相觑。

我递给他一张名片,“周一之前我都在这里,如果今晚还没到账就给我打电话。”

他犹豫了一下,然后点点头,也递给我一张名片。

“你来这里参加世界科幻大会,是吗?需要打车的话给我打电话,这座城市的出租车没那么多。”

不管用多少科技填补我们的生活,最后总会有这样的时刻出现:相信陌生人,甚至对他们充满信心。

中国教育图书进出口有限公司(CEPIEC)最初在2012年联系我翻译刘慈欣的科幻巨著《地球往事》(即《三体》三部曲的第一部),我当时有些犹豫。

翻译是一件费力不讨好的工作。一位译者能得到的最好结果就是被忘掉。可是,译文中的任何缺点都不可避免地被归结为译者的能力问题。

“我说不上,乔。”我对自己当时的代理人约瑟夫·蒙蒂说,“风险回报比似乎不怎么吸引人。”

“你要相信自己的直觉,”他说,“你觉得这本书怎么样?”

一想到《三体》,总有个情景浮现在我眼前:一位皇帝在世上最负盛誉的科学家的建议下,利用数百万士兵创造了一台大型冯·诺依曼结构计算机,他们站成队形,根据一定规则举旗降旗,扮演逻辑门的角色。骑兵们在“总线”上反复奔走,在计算军团之间传递信号。为了解决一个影响世界命运的问题,士兵们被整合到一起进行大规模科学计算,而那些无法完成自身工作的个体则被残忍地杀掉。

整部《三体》亦是如此:它用准确的比喻刻画了宇宙中的伟大奇观,犀利地呈现出血淋淋的历史带给我们人类的恐惧又被投射在星系之中。

愉悦读者,让他们通过作品来了解作者,来获得新的视野,这不就是所有作家写作的初衷吗?

不管我们在回报上堆积多少风险,进行多少次商业分析,最后总会有这样的时刻出现:相信陌生人,甚至对他们充满信心。

“好吧。我们就这么做。”

“你认为《三体》获得雨果奖的几率有多大?”夏笳问我。

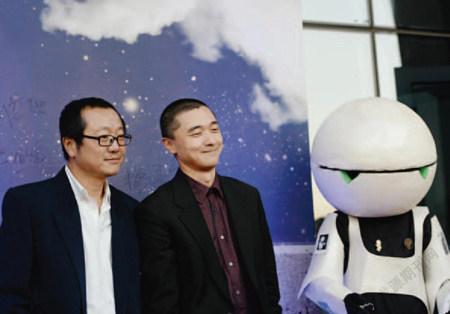

一群科幻作家从中国来到斯波坎世界科幻大会,这源于科幻杂志《克拉克的世界》和微像文化发表当代中国科幻短篇译文的合作,所以这是把出版人、作者和译者聚在一起的好机会。

“我不确定。”我实话实说。

当晚早些时候,中国作家问了乔治·R·R·马丁同样的问题。

“我觉得《三体》机会很大,”乔治说。他这样解释自己的预测:“《三体》似乎在小狗门事件的双方都有支持者,这对它得奖很有帮助。”

谈论2015年的雨果奖而不提到“小狗”是不可能的,他们大部分是松散联合起来的保守科幻作家和科幻迷,反对他们所感受到的雨果奖政治偏见,即近年来他们所支持的作家和作品屡屡不被支持。“悲伤小狗”和“狂暴小狗”两派各自有不同的反对内容,而且他们的言论还不断改变。这次事件的一些参与者似乎根本就不是科幻奇幻迷,而是席卷美国的文化战争中的喷子,想把雨果奖变成他们的战场。

你需要知道的是:雨果奖是由购买会员资格、参加或支持世界科幻大会的科幻迷投票选出,获得提名的作品不是由委员会选出,而是由世界科幻大会会员第一阶段投票过程中提名的数量决定。今年,小狗们在提名阶段集体刷票成功,在雨果奖最终提名名单的多数奖项中他们都取得了压倒性优势。

这个结果惹恼了大多数科幻迷,因为至少有几部小狗提名得主明显是因他们的政治信仰而非作品质量才被选中。西奥多·比尔,也就是沃克斯·戴,作为狂暴小狗的领导者,获得最佳长篇作品编辑和短篇作品编辑两项提名,可是他的编辑履历在业内却较为平庸。

2015年雨果奖提名名单公布之初,一场针锋相对的斗争随之而来,小狗们坚持认为自己没有做错什么,而大多数科幻迷却不认同。

《三体》最初没有进入提名名单,最佳长篇小说的5部提名作品中,小狗提名的占了4部(小狗领导人之一拉里·科雷亚得到雨果奖组委会的消息后撤回了自己的入围小说)。

可是后来,几名小狗选中的入围者因为反对刷票活动而拒绝了提名。其中之一就是马科·克鲁斯,他的长篇小说《征途》被狂暴小狗选中,但他明确表示自己事前不知道被小狗选入拉票名单,并且不想与狂暴小狗的政治计划产生瓜葛。

《三体》作为余下作品中得票最高的,增补进入提名名单,马科对这个结果大为赞赏,他称大刘的小说是“坚硬而又充满娱乐性的科幻小说,不失深度与广度”。

小狗门引发的争议使斯波坎世界科幻大会创造了支持会员(不必亲自参加就能投票的会员资格)的人数纪录。不过这些新增会员会如何投票却一点都不明朗。 有人认为跟提名阶段一样,小狗支持者会完全掌控最后的投票;还有些人觉得在每个奖项中投“空缺”票抗议小狗操纵奖项的行为会大行其道,也就是说没有人会带着奖杯离开。

比起预测投票结果,似乎露天饮酒,享受因为共同爱好而聚在一起的科幻迷的陪伴才是更加丰富多彩的生活。酒精很快融化了新朋友之间的拘谨,讨论出版、写作和中美两国科幻发展的时候人人都乐在其中。

虽然美国的科幻迷运动似乎在Facebook和博客圈变得四分五裂,可我们正在房顶天台上为国际科幻迷建起横跨全球的桥梁。

在很多方面,翻译《三体》是一个学习的过程。

既然《三体》有好几个章节涉及到中国现代史与“文革”相关术语和概念,那么呈现历史真相的精确翻译非常关键。我查阅相关历史文件,咨询中美两国的学者,还采访事件亲历者。不付出这样的努力,再怎么使用关于中国的西方标准学术词汇,译文也不会忠实于原文的基调。

同样地,硬科幻读者的关键需求之一就是幻想元素要植根于严谨的科学基础之上。科学前沿不断进展使这一点特别具有挑战性。《三体》自2006年在中国出版以来,解决N体问题的数学研究已经取得了进展,新兴的宇宙社会学领域也发展出响应或挑战黑暗森林假设的新理论。我搜集了这些方面的论文发给大刘,这样我们就能一起确定英文文本是否需要体现出这些新的科学进展 。

最后,因为文化和语言的差异,译文也不得不做出很多调整。英文读者具有不同的预期和背景知识,直译不仅难以实现,而且有产生误会的可能。就连科学术语也得进行微妙的调整以反映美国科学家讨论技术问题的方式——我咨询了在职物理学家和学术专家,成功地解决了这些问题。

大刘至始至终保持优雅、耐心,用真知灼见详细地回答我所有的咨询,为我解释每段有疑问的文本背后的想法。我们一同为翻译做出努力的这段时间,我亲身感受了他独特而又强大的想象力,以及对后辈作家的热心和帮助。虽然直到《三体》出版我们都没有见面,可是通过电子邮件,我们成为了朋友。

总之,我前后翻译了不止四稿,每一稿都离不开长时间的研究和十几名试阅读者的反馈,他们指出很多翻译的不足,并为我献计献策。翻译《三体》的一个全球化特征就是,这些试阅读者分布在欧洲、北美和中国等世界各地,可是他们所有人在读过本书之后都成了大刘的粉丝。

至此,CEPIEC已经开始和托尔出版公司合作。在美国科幻奇幻领域,托尔出版公司可能是最负盛名的出版机构。莉兹·格林斯基担任我的责任编辑,我深感幸运。她为《三体》英文版提出了数以千计的编辑意见,揭示出我的盲点,以大大小小数不清的方式整体提升了译文的水平。

最后,我把这本书发给终极试阅读者:蜚声业内的专业作家(拉维·泰德哈尔、戴维·布林、金·斯坦利·罗宾逊,等等)。如果他们喜欢这本书,就会同意撰写推荐语。

我开始紧张地等待他们的评判。

参加世界科幻大会的乐趣有一部分在于跟老朋友叙旧。几乎在我跟别的作家的每一次交谈中,《三体》都会成为我们的话题。很多人祝我和大刘好运,甚至对我说他们为这本书投了一票。乔·沃顿,2012年雨果奖最佳长篇小说作者,和凯瑟琳·瓦伦特,2010年雨果奖最佳长篇小说提名作者,都特意把我拉到一旁,告诉我她们有多喜爱这本书。

我已经知道很多业内的专职作家都喜欢《三体》。不仅仅那几位我请求撰写推荐语的作者给我发回了溢美之词,这本书还入围了星云奖(由专业科幻奇幻作家组织,科幻作家协会成员提名)、约翰·W·坎贝尔纪念奖(由出版商和评委组成的委员会提名)和轨迹奖(主要由《轨迹》这本业内杂志的读者提名)。 这些表明了《三体》在专业领域内受到了多大程度的支持。

不过雨果奖是一个由科幻迷投票决定的奖项。科幻迷运动有自己的文化和偏好。大刘总是跟我强调,他的作品都是为科幻迷而写——因为在成为作家之前他也是从一个科幻迷起步的——所以我明白雨果奖的火箭飞船对他来说有特别的含义。

《三体》得奖的可能性有多大呢?这个问题没有人能回答。

我不停地在会议中心奔走,可是总有粉丝把我拦下来。他们中的许多人想要谈谈我在4月份出版的长篇小说处女作《The Grace of Kings》,同样也有许多人想跟我谈谈《三体》。

“我爱这本书!”

“周六晚上好运!”

“天呐,我好久没读过这么好看的科幻小说了!”

“我得等到明年才能看到最后一部?”

……

我从没见过这么多人在同一届大会上热衷于一本书。

不管周六晚上还有别的什么情况发生,我想,我要让大刘知道他在美国拥有非常非常多的粉丝。

实际上,大刘几乎不需要我来告诉他这些。对于这本书在美国的流行,他已经亲眼见证。

在5月份举行的美国图书展上,大刘作为中国代表团的一员来访纽约。粉丝排成长队来请他给《三体》英文版签字。6月,大刘参加了星云奖颁奖典礼,在一次向公众开放的签售活动中,他的书迷在桌前排成的队伍比大厅里其他任何一支都要长。

《三体》还获得了《纽约客》、《华尔街日报》、《华盛顿邮报》、国家公共电台和很多其他主流媒体的竞相报导。亚马逊和好读网站的读者评论几乎不约而同地充满了溢美之词。

对于这部书产生的铺天盖地的热度,莉兹和我着实有一点吃惊。虽然同为《三体》的书迷,我们也清楚这本书在美国市场面临着巨大的困难要克服。每年在美国出版的书籍只有不到3%是翻译作品。《三体》似乎突破了翻译作品或硬科幻所面对的读者壁垒,成功地触及到主流的读者群。

在星云奖几十年的历史中,只有另一部长篇小说译作,卡尔维诺的《看不见的城市》在《三体》之前获得提名。在雨果奖历史上,没有任何翻译作品——在任何小说奖项上——得奖。

颁奖典礼晚上8点开始,在那之前的几个小时,科幻迷就在会议中心排队,准备见证斯波坎世界科幻大会的高潮。

获提名者跟他们带来的客人在典礼前的招待会上来来往往,一边喝着鸡尾酒一边品尝食物拼盘,整个氛围大体上还是轻松友好的。当然紧张也在空气中弥漫,因为小狗支持的入围者终于与他们的批评者共处一室了。我试图远离政治,享受与长久不见的老朋友叙旧的时光。

颁奖典礼的主持人戴维·杰拉德和塔那那利弗·杜拿起麦克风,用一个符号来纪念这届特殊的雨果奖。

他们开始解释这是一届可以用感叹号来表达的雨果奖:支持会员最多、投票最多、天空湛蓝(在山火和浓烟肆虐下这很少见)……当所有6个感叹号凑在一起的时候,它们形成了一个星号。因此所有的提名获得者将会得到一个特制的星形杯垫。

据说在当时,一名小狗支持的入围者,业内资深编辑,愤怒地离开了招待会。由于棒球比赛中类固醇激素的滥用,星号被用来表示一项记录或成就是受到怀疑的。极客剧集《废柴联盟》的播出使星号还具有了“混蛋”的含义。

对于每个奖项大多数提名都是小狗候选作品(最佳长篇小说是个例外,因为5部提名作品中有3部不在小狗的名单上)的一年,这个星号的含义不言自明。

在这种相当不愉快的氛围中,雨果奖的入围者于晚上8点步入了举行颁奖典礼的大剧场。落座的时候莉兹和我相互保证要保持冷静。

有两种潜在的结果会对雨果奖产生灾难性的影响。首先,如果小狗们设法控制了最终的投票,让他们的候选人获得雨果奖,那么政治化的竞选会成为雨果奖永远摆脱不掉的耻辱,其地位也将永久性地降低。

可另外一种可能是每个奖项都空缺,这也同样糟糕。这样的结果也会体现出雨果奖只关乎政治,与公平竞争无关。虽然一些小狗的提名被认为不够格,但不是所有的都这样。比如迈克·雷斯尼克获得了小狗的提名而入围,可他也是业内的一位高人,获得的雨果奖提名比任何人都多。就因为小狗的行为而说他们没资格获得雨果奖,会给人因噎废食的感觉。

那些呼吁为每个奖项投空缺票的人因为有自己的原则而认为这种做法是正确的。就算有几个奖项有非小狗入围者,那些人也觉得入围名单上出现小狗们的选择意味着合理的入围者不是在与同业内的全部对手竞争,如果他们获得雨果奖,火箭飞船的奖杯在某种程度上受到了玷污。

看来星号的说法还真是没错。

戴维·杰拉德和塔那那利弗·杜在相当困难的情况下表现得非常精彩。他们努力让大家的情绪都集中在我们对科幻的热爱,而不去想那些争议。不过,他们不得不通过星形杯垫又表达一下看法。那些杯垫也会被卖掉,所得款项用于慈善。奖项一个接一个地宣布,没有一个旁落到小狗手里。

不过,当晚第一个奖项空缺出现在被小狗完全占领的奖项时,我能看见戴维·杰拉德和塔那那利弗·杜开始紧张——戴维一度悄声说,“可别再空缺了。”可大家还是都听到了。

又有几位小狗入围者愤怒地离开颁奖典礼,边走还边说着“简直是胡扯”。

当晚一共有5个奖项空缺,相当于雨果奖历史上所有空缺奖项的总和。

荷兰作家托马斯·奥尔德·赫维尔特的《那天,天地翻了个个儿》获得最佳短中篇小说奖,译者是莉娅·贝尔特。这是雨果奖历史上第一部翻译作品获奖。斯波坎世界科幻大会雨果奖管理委员会决定把奖杯同时发给作者和译者,以表彰他们对英文译本的集体贡献。欢呼声响彻会场的时候,我觉得自己在见证历史。

这预示着什么吗?

紧张而漫长的夜晚之末,将揭晓大奖,即最重要的雨果奖,最佳长篇小说。

之前有人问我,“你紧张吗?”

“没有的事儿。”我还是实话实说。

雨果奖我已经赢得两次(获得提名数次),所以没有了初次参与的紧张感。不过我不紧张这不是主要原因。

我记得科幻大会期间所有拦下我的粉丝,他们跟我讲自己有多喜欢这本小说;我记得星云奖上大刘签名时排起的长队;我记得在推特、电子邮件和Facebook上收到的信息,粉丝们表达了对下一本书的无比期待。我知道大刘和《三体》已经赢得了最重要的奖项:读者的热情和喜爱。跟这种最难得的回报相比,火箭飞船奖杯真的没那么重要了。

台上闪动的光打断了我的思绪。一个人正浮在空中。

怎么回事?

那是在国际空间站工作的宇航员吉尔·林格伦博士,他正在宣布最佳长篇小说的入围名单。

火箭飞船奖杯真的要从太空颁发。

我一下子懵了,感觉自己也浮在空中。

这本身就是科幻啊!

“斯波坎世界科幻大会会员决定将最佳长篇小说雨果奖授予……”

就是这个时刻,所有努力工作,所有公关推广、争议、对投票结果的猜测和担忧,就为的是这个时刻:我必须信任投票的会员,对陌生人充满信心,有实力的作品会得到认可。

“……刘慈欣的《三体》,译者刘宇昆。”

山呼海啸一般的欢呼声向我涌来,我朝台上走去,不确定《三体》真的得奖了。

我没有准备发言稿。我觉得最好记住致谢名单凭感觉发言,所以我从不为颁奖典礼准备发言稿。

“我知道这是一个漫长的夜晚,”我开始发言,“大家都想快点儿结束去参加庆功派对。不过我们再耽误一会,听我把话说完。这是历史性的一刻,在此之前从没有翻译作品赢得雨果奖。今晚,我们见证了两部翻译小说获此殊荣。这才是世界科幻大会,英语之外的世界也应该属于这个大会!

“既然译者也能得到奖杯,我手里拿的就是整个科幻史上最稀少的雨果奖杯之一,因为它是奖给翻译的。我希望将来我们会看到这种奖杯更多地出现。还有很多伟大的科幻和奇幻作品不是用英语写就,能够通过翻译欣赏这些作品,我们这个领域才会更加丰富多彩。”

假如说当晚有一个遗憾,那一定是大刘没法亲自到场见证这个欢欣鼓舞的时刻。接下来,我宣读了他自己的获奖感言。

先生们,女士们,大家好!

很荣幸《三体》获得雨果奖,这件事本身在我看来就像是科幻小说,作为一名科幻迷,从中学时代开始,我就在不断地阅读那些获得雨果奖的科幻小说,它们有些被译成了中文在中国出版,有些则只能读到英文版的。但雨果奖本身对我而言,就是一片悬浮于遥远太空中的星云,我看到了它发出的光芒,但从来没有想到它与我有什么关系。

后来,一艘宇宙飞船出现了,他载着我的小说飞越了两种文字和文化之间的茫茫太空,飞进了这片灿烂的星云,这艘飞船就是刘宇昆,他以对东西方文化的广博的了解,做了大量勤奋和认真的工作,对这本书做出了近乎完美的英文翻译。作为一名非英语的科幻作家,能遇到刘宇昆是我最大的幸运,在此向他表示诚挚的谢意。

当然,还要感谢托尔出版公司和中国教育图书进出口有限公司,正是他们出色的工作使《三体》在美国的出版成为可能。

最想感谢的还是本书的读者,感谢他们分享了我的想象世界,在《三体》和其后的两部续集中,展现了一个最糟的宇宙,但像其他的科幻小说一样,在其中人类是作为一个整体出现的,面对着共同的危机和挑战,面对着共同的未来。在宇宙中作为一个整体而出现的人类,是科幻小说带给我们最珍贵的感受;事实上,在现实中人类也正在变为一个整体,这不用等到外星人到来,为此,科幻小说做出了微小但宝贵的努力。

谢谢大家!

刘慈欣

很多人后来告诉我,大刘的获奖致辞让他们感动不已。

接下来是雨果奖之后的各种派对,其中最令人难忘的是乔治·R·R·马丁亲自举办的“雨果奖失败者派对”,这已经成了雨果奖的传统。

传统的一部分就是任何参与失败者派对的获奖者必须得忍受一点儿善意的嘲笑,所以朱恒昱和我被戴上了尖头帽。或许大刘没赶上这部分欢庆活动是件好事儿。

不过庆祝中最感人的环节是乔治决定用自己的奖项——(以科幻作家阿尔弗雷德·贝斯特命名)阿尔菲奖——来抗议围绕雨果奖产生的争端。奖杯用废旧的汽车引擎罩制成,形状类似早期的雨果奖,乔治把它们发给提名名单之外得票最多的候选人,他们因为小狗对奖项的操纵没能入围(《三体》英文版编辑莉兹·格林斯基得到了一项阿尔菲奖),其他获奖者还有当年对雨果奖有特殊贡献的个人。马科·克鲁斯因为退出提名名单而得奖,有了他的举动,《三体》获得雨果奖才成为可能。我跟马科一起喝了一杯,他衷心地祝贺大刘和我获得了历史性胜利。

等我跌跌撞撞地回到旅馆,时间已经来到周日的早晨。

从那以后,关于雨果奖的报道越来越多。投票统计揭晓,为了弄清小狗们造成的全面影响,许多评论员都对数据进行了仔细的梳理。

混乱地平线,一个致力于对科幻奇幻奖项进行数字分析的网站,做了大量的数据分析工作。分析表明,去除极端的狂暴小狗的票数,今年雨果奖多出的几千张选票几乎在对小狗运动部分支持和反对小狗的科幻迷之间平均分配。虽然小狗们有刷票策略和愤怒的领导者不断的叫嚣,可他们仍然是爱好者,是科幻迷运动的一部分,这意味着《三体》胜利的原因是它成功地在科幻迷群体对立的审美和品味之间架起了一座桥梁,吸引了争论的双方——这一点被乔治·R·R·马丁说中了。《三体》不仅赢得了雨果奖,它还统一了科幻迷。

“我爱这本书!”

“周六晚上好运!”

“天呐,我好久没读过这么好看的科幻小说了!”

“我得等到明年才能看到最后一部?”

……

相信陌生人,甚至对他们充满信心。

我相信销售记录里花大价钱买昂贵的精装本翻译小说的那些读者。他们在亚马逊和好读留下成百上千条评论和评分,通过电子邮件、Facebook和推特给我发消息,在斯波坎世界科幻大会的厅堂里拦下我,在纽约和芝加哥排成长队请他们以前从未谋面的海外作者签字。

正是他们对这种类型文学的热爱为雨果奖的火箭注满了燃料,让我们这些陌生人虽然属于一个令人喜忧参半的物种,却能抛开小家子气的政治和审美差异,共同凝视起头顶的星星。

(本文作者为《三体》英文版译者)